从汉代至二十世纪末以至本世纪初,关于尉缭其人与《尉缭子》其书,各种文献中记载歧异,学者们的看法分歧之大,在先秦诸子之中无有过之者。首先,关于尉缭是什么时候的人,是战国中期的还是战国之末的;是哪一国人,以及是一个人,还是两个人;是否如有的学者所说为司马错,或宋钘,或尹文,或尹文弟子;他的生平大体怎样,这些都有种种说法。其次,关于其书,是一部书还是两部书;今存《尉缭子》究竟是《汉书·艺文志》中所说兵书,还是杂家之书,还是“合编本”;如是两部,为一个人所著,还是分别为两个人所著,所有这些,均无定论。对其人最突出的怀疑说法,是本无其人;对其书最突出的怀疑说法,是后人拟作的伪书。

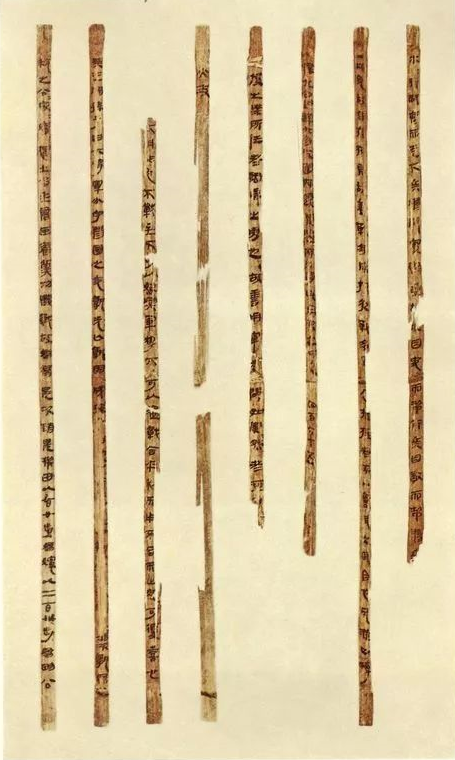

一九七二年山东银雀山西汉初年墓中出土了《尉缭子》的残简六篇,伪书说销声匿迹了,被一些人疑为虚无的尉缭其人也复活了,只是关于作者生活年代及生平方面仍不清楚,关于其人、其书看法上的不少分歧还在。

银雀山汉简

然而,当我们对有关材料进行认真研究,对相关历史文献进行彻底地清理比较,将从古到近代并不矛盾的说法联系起来作整体分析,就会发现:尉缭这个人是六国末一位有思想、有政治远见的杰出人物,他本名顿缭,为西周时封国顿国旧贵族之后。顿国于春秋末年(周敬王十四年,前四九六)为楚所灭,除王族被迫南迁外,其他同姓旁族成为魏人,以“顿”为氏。顿缭生活于魏昭王、安釐王、景愍王(即秦王政前期)时代。其晚年入秦以后,秦始皇任命为国尉,后人遂称之为“尉缭”。《尉缭子》一书是尉缭不同时期著作的结集。

《史记·秦始皇本纪》记秦始皇十年免吕不韦相国之职以后说:

我以为《尉缭子》一书的作者即此尉缭,六国之末人。

同时,我以为尉缭即《战国策》中说的顿弱。《战国策·秦策四》秦王欲见顿弱云:

读之,即知两书所记为同一事。

第一,《战国策》中所记顿弱要求见秦王时不参拜,秦王许之,正是《秦始皇本纪》中所写秦王“见尉缭亢礼,衣服饮食与缭同”的根源,也因此才有尉缭怕被杀而逃走之事。

第二,两书所载向秦王陈辞,虽详略不同,但可看出其相同点:《秦始皇本纪》言“愿大王毋爱其财”,“赂其豪臣,以乱其谋,不过亡三十万金”;《秦策》中言“资臣万金而游,听之韩、魏,入其社稷之臣于秦”。两篇之异只在详略不同、各有侧重而已。

第三,顿弱同尉缭之别,“顿”为姓氏,“尉”为官名。因秦以其为国尉,是顿缭最后之职务,故秦人称之为尉缭,汉以后亦因之而称之为“尉缭”,犹卫鞅之称作商鞅(秦封之为商君)。

商鞅,张旺绘

第四,“缭”字在先秦之时与“弱”音相近,故有的文献中写作“弱”。二字在先秦古韵中均属宵部。其声母“缭”在来母,“弱”在日母,来母之字与日母之字通借之例古多有之。如《山海经·海外北经》“柔利国”,一云“留利之国”;《尚书·盘庚上》“无弱孤有幼”;汉石经“弱”作“流”;《战国策·魏策三》“秦绕舞阳之北”,汉帛书本“绕”作“缭”。“流”、“留”、“缭”与“弱”、“柔”、“绕”通借,说明当时某些方音中“缭”与“弱”同音,则顿弱即顿缭。

我们弄清楚了尉缭在上古文献中的另一写法,将他见于先秦史料的时间提前,而且对他生平的考察可以有更宽的范围,对他的身世可以有更多的了解,而且进一步证明:尉缭是六国末年人。其实清代学者沈钦韩在其《汉书疏证》中已言:“顿弱与尉缭乃一人,记异耳。”唯缺乏严密的论证而已。

《尉缭子》第一篇《天官》开头即为梁王问尉缭子,“尉缭子对曰”之语,《史记·秦始皇本纪》也明言“大梁人尉缭”,其为魏人无疑。《左传·僖公二十三年》:“秋,楚得臣帅师伐陈,遂取焦夷,城顿而还。”又《春秋·僖公二十五年》:“秋,楚人围陈,纳顿子于顿。”清顾栋高《春秋大事表》引或曰:“顿国本在今县北三十里,顿子迫于陈而奔楚,自顿南徙,故曰南顿。”顿国之地本在今河南省东北部,当濮阳以北。《诗经·卫风·氓》:“送子涉淇,至于顿丘。”顿丘即顿国所在地。因黄河下游常有水患,城邑多建于山丘,如商丘、帝丘等名皆由此而来。

顿缭之生,上据顿国之亡不足二百年。从家庭传统来说,他具有回顾历史,从政治、军事等方面考虑如何强国的意识与条件,这同其关注政治、研究军事、成就了一部在思想上超越前代的军事著作的经历相符。

战国之时一般游说之士也有出身低微者,但究心于兵法者多为旧贵族出身。因为无论怎样,旧贵族总希望自己的国家长存,祖宗之禋祀不绝,形成了一种传统的观念。《史记》中载:“司马穰苴者,田完之苗裔也。”“商君者,卫之诸庶孽子也。”即其例。

因尉缭之“尉”为秦官名,本名缭,其姓氏被淡忘,故早期文献中有作“缭子”者,又同音误为“料子”。《尸子·广泽篇》说:“墨子贵兼,孔子贵公,皇子贵衷,田子贵均,列子贵虚,料子贵别囿。”“囿”通“宥”,宽也,引申为宽泛无别。“别宥”即言要明确地区分辨别事情的各方面,要有正误、善恶、是非及其程度之分。《吕氏春秋·去宥篇》云:“夫人有所宥者,固以昼为昏,以白为黑,以尧为桀。宥之为败亦大矣……故凡人必别宥然后知,别宥则能全其天矣。”此“宥”即指不辨昼夜,颠倒黑白,不分善恶,混淆是非。这是从哲学、逻辑学的角度提出的一种政治观念,体现出法治、礼制思想。“料子”即“缭子”,也即尉缭子。梁启超疑料子即尹文或其弟子,顾实以为是宋钘,均非是。杨树达《汉书管窥》引梁玉绳之说:“尉缭子即《尸子》所谓‘料子贵别’者也。”“贵别”、“贵别囿”意思相同,都体现着法家思想,这与《尉缭子》的思想一致。

由上文的论述已知尉缭为战国末年人。史书中言“六国时人”,实指战国之末,因为至战国中期大小诸侯国尚有十多个,且秦灭六国也用了十个年头,而将最后一国——齐灭后十五年,秦也就亡了,故司马迁《史记·六国年表》即包括秦在内。

我考证尉缭生于魏襄王十八年(前三〇一)前后,卒于秦王政十三年(前二三四)以后的数年间,大约就在魏景愍王去世(前二二八)前后。因为尉缭在秦王政十年入秦,得为国尉,此后几年中秦魏间无事,秦王政十二年秦还助魏攻楚。但至秦王政十六年(前二三一)魏向秦献丽邑,韩向秦献南阳,似尉缭已不能完全保护魏国的利益。不过,此后五年秦亦未攻魏,而至秦王政二十二年(前二二五),王贲攻大梁,决河水灌大梁城,魏王假出降,魏亡。此时尉缭可能已卒。

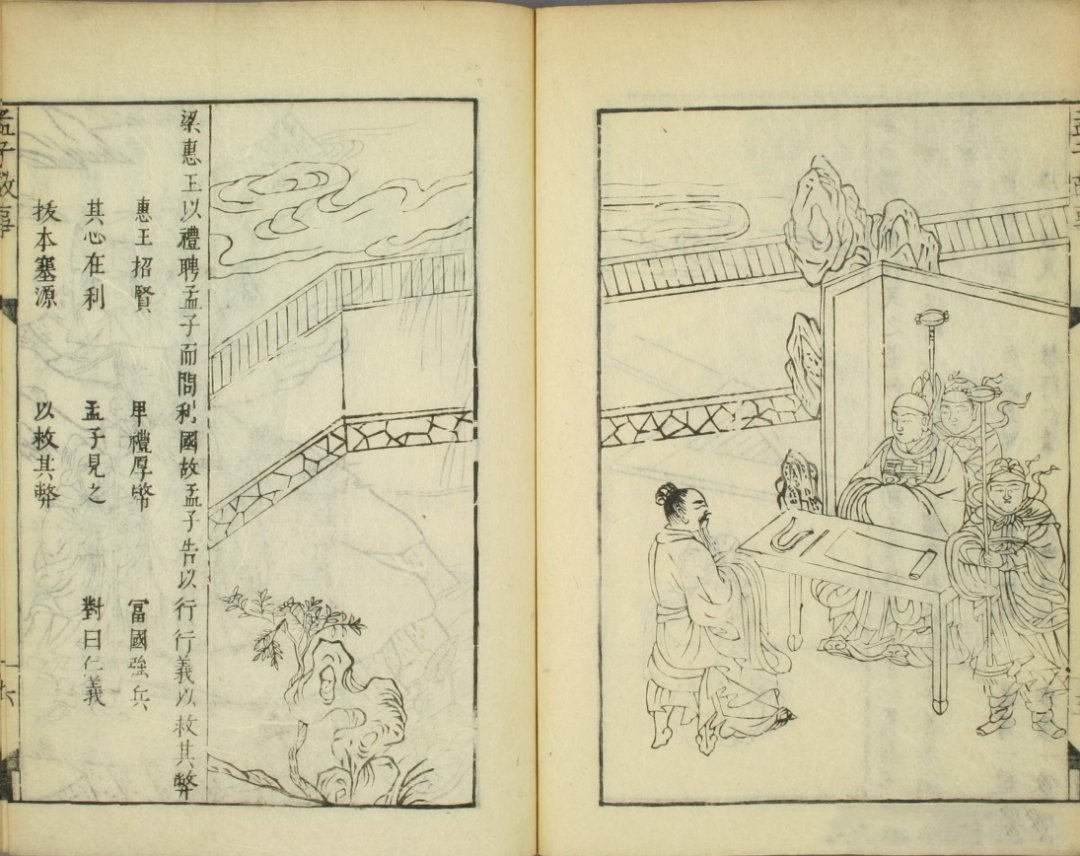

关于学者们都提到的《尉缭子》一书开头“梁惠王问尉缭”一句的问题。全书提到“梁惠王”只此一处,我以为原文本作“梁王”,是后人误加了“惠”字。

首先,古代文献在印刷术发明之前长期传抄,误增“惠”字的可能性很大。《孟子》为儒家重要的经典,人皆熟读之,其第一篇开头即作“孟子见梁惠王,王曰”云云,《尉缭子》开头的行文方式与此完全一样,而且《孟子》中此篇的篇名也叫“梁惠王”,分两卷:“梁惠王上”,“梁惠王下”。人们常读、常说“梁惠王”,无形中抄为“梁惠王”的可能性存在;或者有人以为魏国只有梁惠王亲近文士,文人多向他进言,以为原文缺“惠”字而补上的可能性也有。

其次,《战国策》中只有魏惠王称作“梁王”,也可能是有的学者依《战国策》之例补“惠”字。但并没有注意到,《史记》中只有魏安釐王才称“梁王”,其他如魏惠王作“梁惠王”,魏襄王作“梁襄王”,谥号是不省的。《尉缭子》一书之编定应在西汉时,其义例应与《史记》相同,“梁王”是指梁安釐王。这里当是有自认为博学者依《战国策》之例而妄加了“惠”字。

再次,从社会环境方面来说,尉缭也不可能是魏惠王之时人。魏惠王雄才大略,是魏国在魏文侯之后最有作为的君主。魏惠王在魏文侯之后进一步实行改革,国力也进一步强大。杨宽《战国史》列出其重要举措:(一)兴修水利,开发川泽;(二)开创选拔“武卒制度”;(三)加强防备和控制交通。魏国都城原在安邑,地处河东,受秦、赵、韩三国包围,只有上党山区有一线地可以和河内交通,如果赵、韩联合切断上党的交通线,加上秦的进攻,形势就岌岌可危。魏惠王继位之第九年将都城由安邑迁于大梁,又与韩、赵二国调整交换土地,使魏在中原的土地连成一块,造成有利的形势。惠王在位三十六年,只有两次战败。鲁、宋、卫、韩之国君都曾入魏朝见魏惠王,魏惠王也曾分别同韩、赵、齐、宋、燕、秦之君相会。如果尉缭生活于惠王之时,不至于不被重用、很少见于史书记载;只因生活于昭王之后,当魏之晚期,才未能充分发挥其才略。

总之,《尉缭子》开头本作“梁王”,尉缭子非梁惠王时人。很多学者只纠结于这一个字,或坚持为“魏惠王时人”、“战国中期人”,或言有两个尉缭,都是胶柱鼓瑟。由于一个字,在尉缭和尉缭子一书的研究中形成如此多的混乱,一两千年中无法解脱,真是令人叹息!

(节选自赵逵夫先生为《尉缭子校注》所作序言。题目为编者所拟)

古代军事学研究的必备书

兵家文献整理的典范之作

内容简介

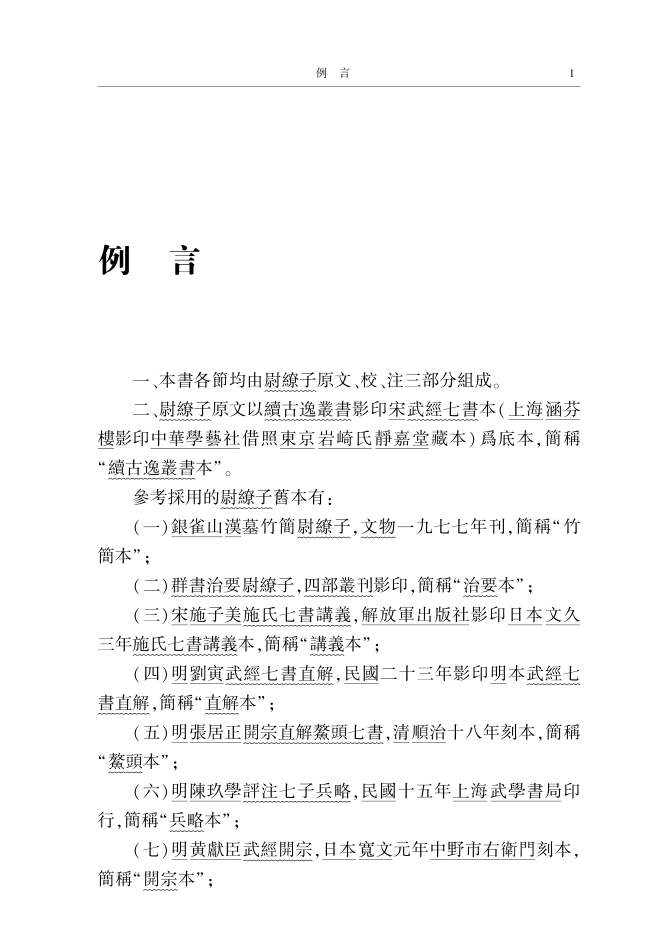

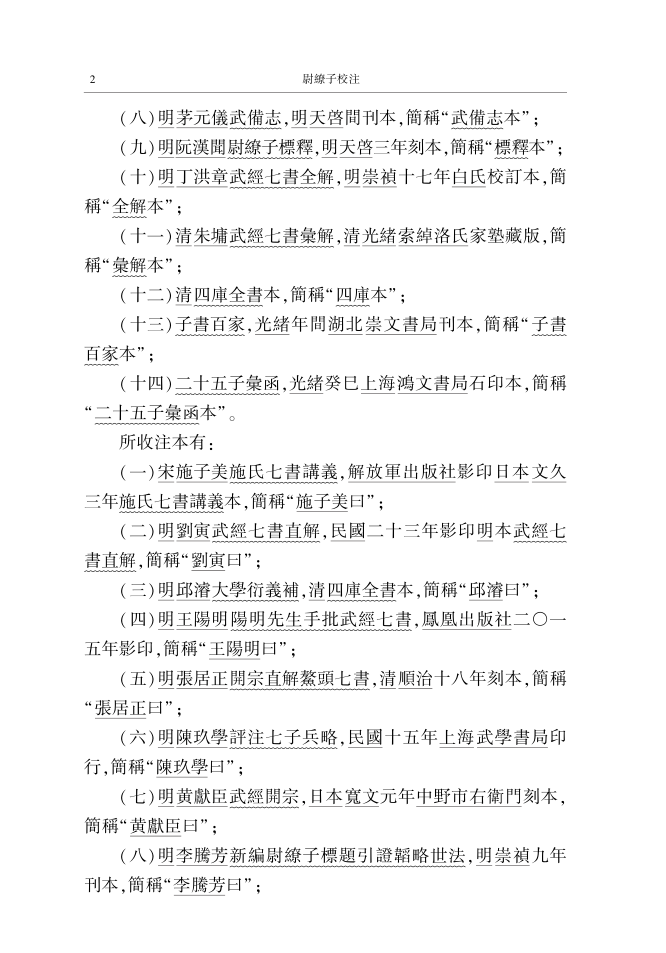

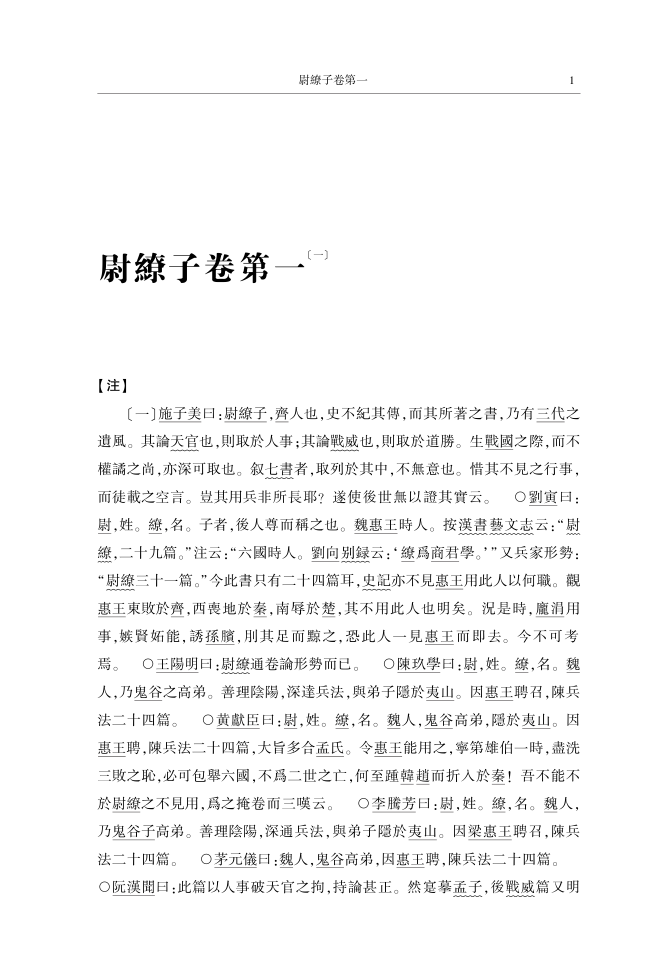

《尉缭子》为战国后期的一部军事著作,是“武经七书”中的一种,现存24篇,主要内容是坚持法制,严明赏罚;讲求谋略,举贤任能;崇尚耕战,安抚民众;最终目标是实现富国强兵。其中既有对用兵作战的论述,又保存了较多军事条令,对我们深入了解古代军事思想和军事理论很有帮助。此次推出的《尉缭子校注》,是对《尉缭子》一书的全面、系统的整理和注释,所用底本为 《续古逸丛书》所收影印宋《武经七书》本,参校本有14种,吸收的前人注释主要有20种,文末有7种附录,具有较高的学术研究价值和史料参考价值。

编辑推荐

一、赵逵夫先生所作《序言》和作者所作《前言》,对《尉缭子》的作者、篇卷、成书过程、历代注本、版本系统等读者普遍关心的问题,做了极具说服力的考证、阐述,可以称得上是打开《尉缭子》这本书的钥匙。

作者简介

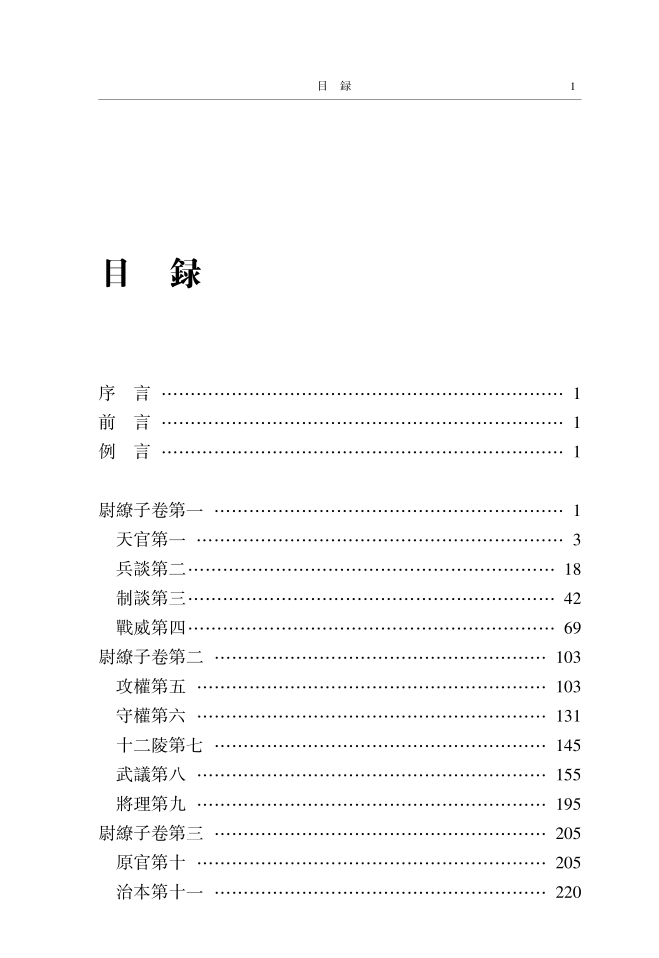

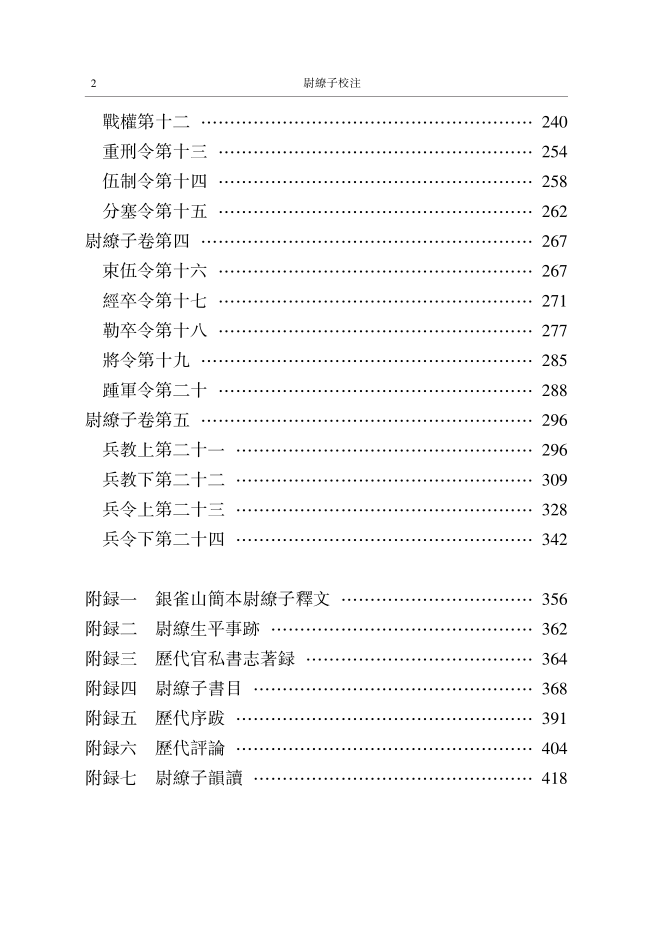

目 录

滑动查看本书目录

内页欣赏

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073