此前《燕京书评》曾就《图文中国史》的写作特色、相关论点以及晚明研究专访樊树志教授,本文为此次采访的上半部分。

前不久,历史学者樊树志的《图文中国史》一书面世。为写作本书,樊树志先生反复推敲,确定了最后的框架和结构,兼顾点线面,在朝代系统的结构下,选择若干专题重点书写,尽量用最少的文字表达最多的内容,并且深入浅出。

此前,樊树志先生给本科生讲了几十年中国通史课程,先后写过两本相关的图书:《国史概要》和《国史十六讲》。因此,《图文中国史》的写作具有前期积累,书中引用了前辈学者张荫麟、杨向奎及国外学者李约瑟、费正清等人的观点,也吸收了当代学者李伯重、彭慕兰等人的研究成果,努力“把前两书的精华,用新的眼光加以提升”,其中包括古人类起源、农业革命、封建的本意、大航海时代中国在全球化贸易中的地位等。

不难看出,樊树志对中国历史包含着温情与敬意,做同情之理解。就本书的写作特色、相关论点,以及樊树志教授近年来从事的晚明研究,《燕京书评》采访了他。

燕京书评:《图文中国史》通俗易读,框架结构也很有特色,读完之后很有收获。但我感觉,本书对中国史缺乏一种总体性的纵向把握——即你自己的看法和解释,或者说是一根串起历朝历代的逻辑线。比如,黄宗羲《明夷待访录》就有自己非常鲜明的观点。陈寅恪先生说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。”那么,你对中华文明发展历程的看法是什么?

樊树志:谢谢你的采访,很高兴回答你的问题。你很仔细阅读了《图文中国史》,提出了有深度的问题,这样的采访互动,有助于书评向纵深推进。

先谈你所说的对于“对中国史缺乏一种总体性的纵向把握”。本书是一本简明读物,由将近两百幅图片和十四万字组成。我在后记中作了说明:“目前各位看到的,是反复推敲后确定的框架和结构,要点是兼顾点线面,在朝代系统的架构下,选择若干专题重点书写,尽量用最少的文字表达最多的内容,力求深入浅出。我的目标是简明而不肤浅,专精而不枯燥,写一本社会大众看得懂又喜欢看的历史读物。”因此,不宜在本书中作过多的理论分析,这一点同我的《国史概要》和《国史十六讲》是不一样的。

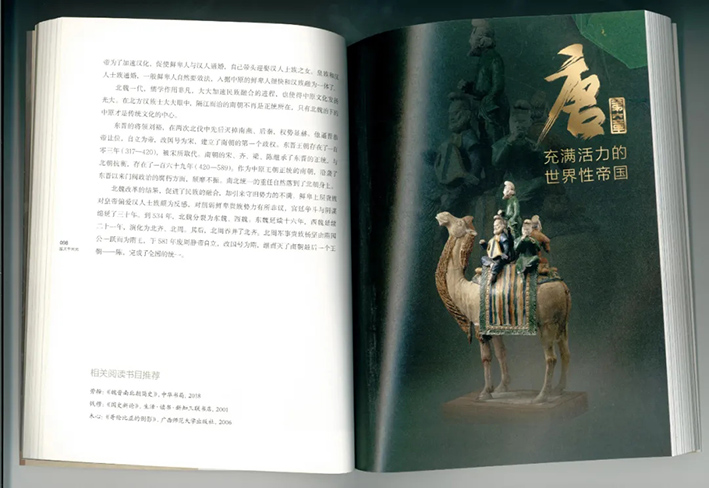

你提及陈寅恪先生的观点,我已关注到。本书第八章“宋:繁荣和创造的黄金时代”,专门写了一节“‘唐宋变革论’——近世史的发端”,我赞同日本京都学派创始人内藤湖南提出的“唐宋变革论”,认为是中国“近世史的发端”,并且用“名符其实的商业革命”和“巅峰状态的科学技术成就”两节,加以说明。为了增强“唐宋变革论”的说服力,引用王国维和陈寅恪两位大师的金句,在书中写道:“其实,几十年前,王国维就曾说过,宋朝的科学与文化,是之前的汉唐,之后的元明望尘莫及的。陈寅恪也说,中华民族的文化,经过几千年的演进,到宋朝登峰造极。”

至于你所说,对于中国历史“总体性的纵向把握”,“对中华文明发展历程的看法”,很难一一列举,上述“唐宋变革论”就是一种,其他的“看法”可以在以下的问题中逐一说明。

燕京书评:从黄帝到尧、舜、禹时代,权力的传承在政治学中可以算是精英制,联盟议事会推举领袖。大禹有了私心,把权力传给自己的儿子启。家天下的世袭统治一直延续到清末。这与古希腊的直接民主制颇为不同。是否可以说,在文明的源头上,中华文明和希腊文明就有根本性的不同?你如何看待这种区别?

樊树志:我的看法在第一章第四节“从‘大同’到‘小康’,从‘公天下’到‘家天下’”,做了简单的说明。以往的中国通史著作,较少从这个角度讲述史前史与传说时代,我在1998年出版的《国史概要》中专门列出一节“从大同到小康”,其主旨是阐明孔子在《礼记·礼运》中关于大同与小康的论述。

本书沿用这种写法,对孔子的两段论述,即“大道之行也,天下为公”与“今大道既隐,天下为家”,进行分析;并且在后面评论道:“春秋战国的诸子百家,在追述远古时反映出来的历史观,似乎是一代不如一代的悲观主义。他们所处的春秋战国时代,最为糟糕,称为‘乱世’。稍往前推移的夏商周,则是‘小康之世’,虽不甚理想,但比‘乱世’要好多了,所以是‘小康’。‘小康’之前是一个理想社会,称为‘大同’。

历史学家吕思勉说得好:‘在大同之世,物质上的享受,或者远不如后来,然而人类最亲切的苦乐,其实不在于物质,而在于人与人之间的关系,所以大同时代的境界,永存于人类记忆之中。不但孔子,即先秦诸子,亦无不如此。’无怪乎,康有为要写《大同书》,孙中山要把‘天下为公’‘大同’作为毕生追求的理想。”这当然也是我对中国历史“总体性的纵向把握”,“对中华文明发展历程的看法”。

你希望我把中国与希腊对比,非常抱歉,由于本人知识结构所限,不敢妄加议论。

燕京书评:原来我们总说中华文明5000年,《图文中国史》引用高蒙河教授对良渚古城一直的评价证实了这一点。但是,易中天教授引用了考古学者邹衡等人的研究成果,从二里头文化开始算起,其对“中国”诞生史的狭义解读,将中华文明史的开端限定于3700年前。你对此有何见解?

樊树志:关于中华文明史的起点,历来有争议。西方学者怀疑夏朝存在的真实性,主张中华文明史从殷商开始。你所说的有人主张“将中华文明史的开端限定于3700年前”,其源盖出于此。随着“夏商周断代工程”和“中华文明探源工程”的深入展开,取得了科学的考古成就,中华文明五千年的说法取得了历史的实证。

我在本书第一章第五节“良渚·陶寺·二里头”,对此作了深入浅出的说明,中华文明五千年的说法并非泛泛之谈,是有确切的科学根据的。我在书中写道:“2019年7月6日,在第43届世界遗产大会上,良渚遗址获准列入世界遗产名录。高蒙河教授表示:‘国际学术界曾长期认为中华文明始于距今三千五百年前后的殷商时期,良渚古城列入世界遗产,意味着中华文明起源和国家形成于距今五千年前,终于得到了国际承认。’2019年7月7日《文汇报》第一版报道此事,大标题赫然写道:‘良渚古城遗址实证中华五千年文明史’。”

需要说明的是,这并非高蒙河教授一个人的看法,而是历史学界和考古学界普遍的共识。陶寺遗址的发现,其意义不下于良渚遗址。陶寺宫城遗址的发现,堪称迄今国内发现的史前时期规模最大等级最高的都邑遗址,对于论证国家的形成有巨大意义,最令人惊艳的是观象台遗址十三个柱子之间的缝隙,是先民根据阳光透过缝隙照射到圆心点来观测天象,确定春分、秋分、夏至、冬至。这个观象台形成于四千多年前,比英国巨石阵观测台早了将近五百年。至于二里头遗址,大体与夏朝相当,证实了夏朝的真实存在。

作为一个学术问题,中华文明的探源,还可以继续探讨下去,不同学派还可以继续争鸣。

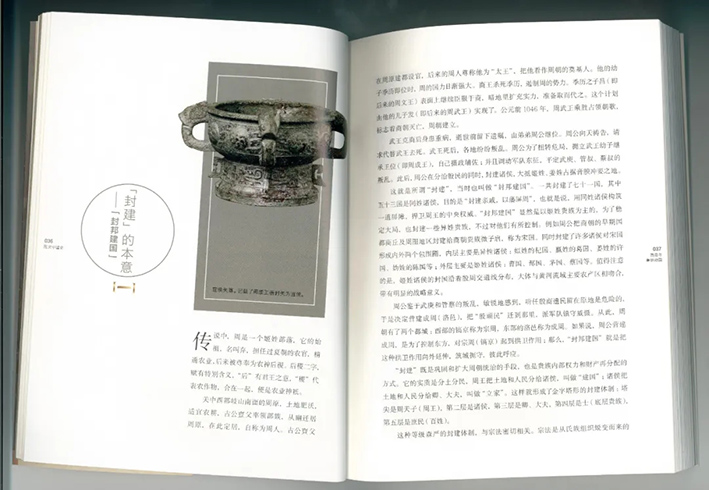

燕京书评:本书第39页谈到了封建,并引用顾颉刚、傅斯年的对话,区分了西周封建与西汉封建的区别。清华大学教授秦晖着眼于共同体的权力结构,强调封建制度之下,主人的主人不是我的主人,而专制制度(郡县)之下,皇帝是所有人的主人。如果按照秦晖教授的观点,着眼于共同体内的权力关系,则欧洲中世纪与周代封建相同,你怎么看?

樊树志:关于“封建”问题,说来话长。上世纪五十年代就有古史分期问题的讨论,焦点集中于“封建社会”始于何时,出现了各种观点,如“西周封建说”、“战国封建说”、“魏晋封建说”等。后来又有“中国封建社会何以长期延续”的讨论。进入新世纪,学术界反思这一问题,对长期沿用的“中国封建社会”观点,提出颠覆性的意见。最具代表性的当属侯建新《“封建主义”概念辨析》(《中国社会科学》2005年第6期),以及冯天瑜《“封建”考论》(中国社会科学出版社,2010)。历史学界为此举行全国性会议进行讨论,多数人赞成侯、冯二位的意见:秦汉以后不是封建社会。

其实这并非新观点,几十年前,老一辈历史学家顾颉刚、傅斯年、钱穆、吕思勉都认为秦汉以后不是封建社会。本书第三章第一节“‘封建’的本意——‘封邦建国’”,对此有一个简要的说明。1926年,顾颉刚写信给傅斯年:“用唯物史观来看孔子的学说,他的思想乃是封建社会的产物。秦汉以下不是封建社会了,何以他的学说竟会支配得这样长久?”傅斯年在回信中,对顾氏“秦汉以下不是封建社会”观点,表示赞同,进而分析道:“西周的封建,是开国殖民,所以封建是一种特殊的社会组织。西汉的封建是割裂郡县,所以这时的封建但是一个地理上之名词而已……封建之为一种社会组织,是在战国废的,不是在秦废的。”

关于这个问题讲得最为透彻的是黄仁宇,他在《放宽历史的视界》中指出:“很多现代中国的作者,称之为‘封建社会’,并且以此将它与欧洲的feudal system相比拟,其结果总是尴尬。征之中国传统文献,‘封建’也与‘郡县’相对,所以将汉唐宋明清的大帝国、中央集权、文人执政、土地可以买卖、社会流动性大的郡县制度称为封建,更比拟为欧洲的feudal system,就是把这些历史的大前提弄错了。”

本人赞成以上诸位先生的观点,封建社会存在于西周至春秋战国时代,秦汉以后不是封建社会。如果用一句话来概括,封邦建国的封建体制与中央集权的帝国体制截然不同。虽然此后也有“封建”的残渣泛起,毕竟已经告别封建时代,进入了帝国时代。这当然是我对于中国历史“总体性的纵向把握”,“对中华文明发展历程的看法”,不知你以为如何?

燕京书评:中国自秦代以后,一直陷入专制的怪圈,“其兴也勃,其亡也忽”的历史周期率一直延续到清末,里面的深层因素是什么?

樊树志:这个问题前几年曾经热闹过一阵,从一位知名人士的一段话引申开来,一直延展到所谓的“黄宗羲定律”(我很怀疑是否真有这个定律),一时间甚嚣尘上,其中不乏似是而非的夸夸其谈。历史研究讲究把事件放到特定的时间和空间,进行具体分析,切忌笼而统之、一锤定音。我对“周期率”和“定律”之类谠论宏议,一向敬而远之,所以无话可说。

至于所谓“中国自秦代以后,一直陷入专制的怪圈”云云,似乎经不起推敲。钱穆在《国史新论》说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂……凡遇军国大事,照例先由中书省中书舍人(中书省属官)各拟意见(五花判事),再由宰相(中书省)审核裁定,送经皇帝画敕后,再须送门下省,由给事中(门下省属官)一番复审,若门下省不同意,还得退回重拟。因此必得中书、门下两省共同认可,那道敕书才算合法……皇帝不能独裁,宰相同样不能独裁。”

我在第六章第一节“贞观之治——‘天可汗’的太平盛世”中,引用了这段话,然后点评道:“皇帝、宰相都不能独裁,就是巧妙的权力制衡。”钱穆讲这番话有明确的针对性,他说:“近代中国的学者,偏要说中国的传统政治是专制是独裁。而这些坚决主张的人,同时却是对中国传统政治,从不肯细心研究一番的人。”钱穆的警句,对于重复老生常谈,无疑是当头棒喝,对于今日反思这个问题也不无启迪意义。

节目预告

明后天(1月29日和30日)14点36分,《读书》栏目将推出《图文中国史》专题第二集、第三集,欢迎锁定央视科教频道收看。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073