当前位置 > 媒体报道详细页

百年前,中医这样应对细菌学的挑战

评论内容:

【读书者说】

在近代中西医论争史中,细菌学是一个关键性议题。20世纪初,来势汹汹的细菌学一度使传统中医面临生死存亡的考验。在学理层面,“一病有一病之病原菌”原则直接威胁到中医病因学的基础,不能知菌、杀菌成为中医“落后”“不科学”的象征;在政策层面,中医在以细菌学为基础的国家防疫体系中无所贡献,为甚嚣尘上的“废止中医说”提供了确凿的证据。

面对细菌学挑战,中医如何应对?在此过程中,中医有怎样的改变,又有哪些坚守,以至形成今日我们所熟悉的面貌?中西医的混杂又如何影响普罗大众的日常生活?皮国立的新著《近代中西医的博弈——中医抗菌史》以中西医围绕外感热病的争议为例,对这些问题作了详尽解答。

中医没有忽视细菌学

中医所谓的外感热病,是指由外感六淫(风、湿、寒、暑、燥、火)造成的病邪传变及脏腑血气受损的疾病,以发热为主要症状,相当于西医传染性疾病和感染性疾病。19世纪中叶,西医传入中国。虽然在热病的命名和分类上,中西医有所不同,但涉及成因及症状描述时却有诸多相似之处,清末西医热病学说并未给中医带来威胁,甚至因彼此的“似曾相识”而有了更多汇通的可能。

不过,20世纪初,以细菌学为基础的传染病论述及其附带的疾病定义、防病观念进入中国,现代国家卫生行政体制逐步确立,中西医的汇通便步履维艰。中医无法忽视细菌学,因为这是无法回避的学术更新,但如果放弃旧有的疾病解释权,全然采用细菌学定义,中医又何以自立?

面对这一困境,中医提出了“菌在气中”的主张,将细菌纳入传统知识体系“气论”中加以解释。与一般人想象的中西医势不两立的情形不同,那时,中医其实并不排斥细菌学。许多中医学校开设了细菌学课程,在古典理论中吸收部分西医学说新定义。而深谙旧学的章太炎还据古释菌,考证出古籍中厉风、贼风、瘴气与微菌的关系。这种“西学源出中国说”虽然不无比附之嫌,但强调细菌古已有之,在一定程度上降低了中医接受细菌学的难度。

在疾病成因的解释上,中医立足经典,认为细菌并非主因,它的滋生不仅与空气、湿度、温度、季节变化等外在因素相关,还跟个人身体状况,如气血、经脉密不可分。人体是一整套玄妙的系统,健康与否,视各种气的消长与症状关系而定,如果仅凭实验室观察到的病菌来确定疾病,无异于将“试验管视同人体,以动物试验为金科玉律”。何况细菌种类繁多,变化多端,远非当时诊断技术所能完全确定。西医忽略人体内外环境单讲细菌,是舍本逐末的做法。

基于这样的认知,中医自信其所坚持的气论和辨证施治,在疾病诊断和治疗上更可靠。名医恽铁樵就认为西医重细菌是着眼于外因,但感染病菌与罹患疾病并不能完全画等号,生病与否关键在于个人精气是否充足,亦即西医所说的“抵抗力”和“免疫”,而精气又跟五志、饮食、男女性事相关。因此,验菌只能验证或补充中医理论,并不能撼动其根本。有些急性病发展迅速,病症变动不居,杀一菌又变一病,如果拘泥于病菌本身而忽视病症变化,不仅对诊断毫无帮助,甚至可能错失治疗先机。更重要的是,西医虽能验菌,但无有效杀菌药物,只能倡导隔离、消毒等消极预防法,在中医看来,这远不如以调摄之法增强病人气血或抵抗力来的高明。

有鉴于此,中医发展出了许多对付细菌的观念和药方。有中医认为,细菌并非热病主因,因此药物使用应当着眼于驱逐导致菌毒的“外气”,即寒和热,菌毒既除,菌也就不足为惧。也有人认为,中医传统的解热拔毒或杀虫方剂事实上也有除菌功效,用汗、吐、下等法将体内之毒排出,病人自然能够痊愈。还有医者相信“微生菌既由气候而来,参气候之变”,气才是根本。因此,不用汲汲于微菌和杀菌本身,立足传统,调整外在之气与人体关系才是治本之要。

细菌学影响下的大众观念

20世纪初,细菌学的传入为中国带来了一套新的卫生学的标准化操作,但事实上,中国人在日常生活中很少去思考细菌、实验或科学用药,仍然沿用传统应对方式和养生之道。在面对西医冲击时,中医虽有所汇通,但根基仍是传统经典。这种中西交织、混杂的局面,塑造出中医新的防疫技术和抗菌思想,还由知识层面下渗到普通民众的日常生活中,呈现出丰富的社会和文化图景。

在中医抗菌思想中,气论始终处于核心位置。中医认为,食物与气相关,有寒、热之分,饮食不当会导致“食伤”。因此,传统中医在热病患者的饮食上有诸多禁忌。例如不能吃肉食,因为会使体内产生过多热气;不能过食,因为胃气还未完全恢复,不利病后调理。此时,虽然食禁原则有所松动,但多数中医依然强调病人病后不能妄进食物,饮食以清淡、素食为主,也不能吃得过饱。同样,中医传统的“虚”“补”观念,依然被大多数人所接受。中医强调病人在调养期应保持静养,不可劳动、多语,饮食起居慎之又慎,同时注意身体与外气的调和,唯此才能够匡扶正气,恢复健康。这与西医从细菌学入手,阻止菌毒生长和传播的做法很不一样。

不过,西医知识的传入,最终还是不可避免地影响了中国人的身体观和健康观念。其中最明显的例子是对风的认识。传统中医认为风是危险的,生病后病人应当闭门不出,以免再度感染风寒。但接受了细菌学的中医主张病室空气流通,倡导住所中多焚降香、大黄、苍术等物。这样的做法虽古已有之,但此时中医的解释是“细菌学式”的,出于破坏细菌滋生的潮湿空气杀菌的目的,关注的是人与物质、环境共生的议题。许多传统中药,如雄黄、藿香、蒜、朱砂等也在此背景下被再次“发现”,其功能是防疫。

在饮食上,当时的中医吸收了大量西医营养学和抵抗力知识,转化为解释传统“食疗”或“食禁”的依据。传统的气、血、精等观念,也在此时被新的科学概念包装起来,成了一种既现代又有延续性的论述。而近代商业发达,也为社会提供了众多似新实旧的滋补品。这种中西新旧观念的混杂、互动,最终都成为新中医的组成部分,而我们今日所认识的中医也正是在这样的历史变迁中演进而来。

余论:中医史研究的意义

《近代中西医的博弈——中医抗菌史》虽然是一本医疗史著作,但该书描述的近代中医的困境和努力,事实上是此时中国传统学术共同面临的问题。20世纪上半叶,每种传统学术都在坚守经典与回应西学挑战中寻求平衡,在民族危机、救亡图存中证明自己的价值。

传统中医得以在细菌学的冲击下自存,一方面在于它在坚守传统理论的同时,吸收西医知识来排除旧有理论中的某些部分,并在其中融入新的解释,成功走上“再正典化”的道路。另一方面,在于它能为民众日常的防疫、治疗和调养提供指导,弥补西医重“公共”轻“个人”的空缺。这两方面的努力最终为中医构建起了一套新的知识体系,使其顺利进入国家医疗体制,并在与西医的相互借鉴中不断更新发展,存续至今。这与近代世界许多地区的民俗疗法在西医冲击下被边缘化,甚或被废的命运形成了鲜明对比。从这个意义上讲,本书又不是单纯的医疗史著作,它折射的是近代中国传统知识的转型与再造,适合所有关心人类文明冲突下传统文化命运的读者。

(作者:李恒俊,系南京理工大学马克思主义学院讲师)

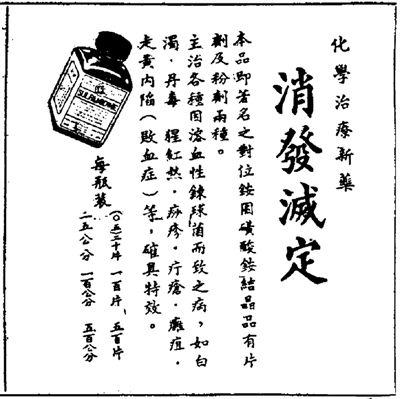

民国时的“化学治疗新药”广告 资料图片

《近代中西医的博弈——中医抗菌史》 皮国立 著 中华书局

【读书者说】

在近代中西医论争史中,细菌学是一个关键性议题。20世纪初,来势汹汹的细菌学一度使传统中医面临生死存亡的考验。在学理层面,“一病有一病之病原菌”原则直接威胁到中医病因学的基础,不能知菌、杀菌成为中医“落后”“不科学”的象征;在政策层面,中医在以细菌学为基础的国家防疫体系中无所贡献,为甚嚣尘上的“废止中医说”提供了确凿的证据。

面对细菌学挑战,中医如何应对?在此过程中,中医有怎样的改变,又有哪些坚守,以至形成今日我们所熟悉的面貌?中西医的混杂又如何影响普罗大众的日常生活?皮国立的新著《近代中西医的博弈——中医抗菌史》以中西医围绕外感热病的争议为例,对这些问题作了详尽解答。

中医没有忽视细菌学

中医所谓的外感热病,是指由外感六淫(风、湿、寒、暑、燥、火)造成的病邪传变及脏腑血气受损的疾病,以发热为主要症状,相当于西医传染性疾病和感染性疾病。19世纪中叶,西医传入中国。虽然在热病的命名和分类上,中西医有所不同,但涉及成因及症状描述时却有诸多相似之处,清末西医热病学说并未给中医带来威胁,甚至因彼此的“似曾相识”而有了更多汇通的可能。

不过,20世纪初,以细菌学为基础的传染病论述及其附带的疾病定义、防病观念进入中国,现代国家卫生行政体制逐步确立,中西医的汇通便步履维艰。中医无法忽视细菌学,因为这是无法回避的学术更新,但如果放弃旧有的疾病解释权,全然采用细菌学定义,中医又何以自立?

面对这一困境,中医提出了“菌在气中”的主张,将细菌纳入传统知识体系“气论”中加以解释。与一般人想象的中西医势不两立的情形不同,那时,中医其实并不排斥细菌学。许多中医学校开设了细菌学课程,在古典理论中吸收部分西医学说新定义。而深谙旧学的章太炎还据古释菌,考证出古籍中厉风、贼风、瘴气与微菌的关系。这种“西学源出中国说”虽然不无比附之嫌,但强调细菌古已有之,在一定程度上降低了中医接受细菌学的难度。

在疾病成因的解释上,中医立足经典,认为细菌并非主因,它的滋生不仅与空气、湿度、温度、季节变化等外在因素相关,还跟个人身体状况,如气血、经脉密不可分。人体是一整套玄妙的系统,健康与否,视各种气的消长与症状关系而定,如果仅凭实验室观察到的病菌来确定疾病,无异于将“试验管视同人体,以动物试验为金科玉律”。何况细菌种类繁多,变化多端,远非当时诊断技术所能完全确定。西医忽略人体内外环境单讲细菌,是舍本逐末的做法。

基于这样的认知,中医自信其所坚持的气论和辨证施治,在疾病诊断和治疗上更可靠。名医恽铁樵就认为西医重细菌是着眼于外因,但感染病菌与罹患疾病并不能完全画等号,生病与否关键在于个人精气是否充足,亦即西医所说的“抵抗力”和“免疫”,而精气又跟五志、饮食、男女性事相关。因此,验菌只能验证或补充中医理论,并不能撼动其根本。有些急性病发展迅速,病症变动不居,杀一菌又变一病,如果拘泥于病菌本身而忽视病症变化,不仅对诊断毫无帮助,甚至可能错失治疗先机。更重要的是,西医虽能验菌,但无有效杀菌药物,只能倡导隔离、消毒等消极预防法,在中医看来,这远不如以调摄之法增强病人气血或抵抗力来的高明。

有鉴于此,中医发展出了许多对付细菌的观念和药方。有中医认为,细菌并非热病主因,因此药物使用应当着眼于驱逐导致菌毒的“外气”,即寒和热,菌毒既除,菌也就不足为惧。也有人认为,中医传统的解热拔毒或杀虫方剂事实上也有除菌功效,用汗、吐、下等法将体内之毒排出,病人自然能够痊愈。还有医者相信“微生菌既由气候而来,参气候之变”,气才是根本。因此,不用汲汲于微菌和杀菌本身,立足传统,调整外在之气与人体关系才是治本之要。

细菌学影响下的大众观念

20世纪初,细菌学的传入为中国带来了一套新的卫生学的标准化操作,但事实上,中国人在日常生活中很少去思考细菌、实验或科学用药,仍然沿用传统应对方式和养生之道。在面对西医冲击时,中医虽有所汇通,但根基仍是传统经典。这种中西交织、混杂的局面,塑造出中医新的防疫技术和抗菌思想,还由知识层面下渗到普通民众的日常生活中,呈现出丰富的社会和文化图景。

在中医抗菌思想中,气论始终处于核心位置。中医认为,食物与气相关,有寒、热之分,饮食不当会导致“食伤”。因此,传统中医在热病患者的饮食上有诸多禁忌。例如不能吃肉食,因为会使体内产生过多热气;不能过食,因为胃气还未完全恢复,不利病后调理。此时,虽然食禁原则有所松动,但多数中医依然强调病人病后不能妄进食物,饮食以清淡、素食为主,也不能吃得过饱。同样,中医传统的“虚”“补”观念,依然被大多数人所接受。中医强调病人在调养期应保持静养,不可劳动、多语,饮食起居慎之又慎,同时注意身体与外气的调和,唯此才能够匡扶正气,恢复健康。这与西医从细菌学入手,阻止菌毒生长和传播的做法很不一样。

不过,西医知识的传入,最终还是不可避免地影响了中国人的身体观和健康观念。其中最明显的例子是对风的认识。传统中医认为风是危险的,生病后病人应当闭门不出,以免再度感染风寒。但接受了细菌学的中医主张病室空气流通,倡导住所中多焚降香、大黄、苍术等物。这样的做法虽古已有之,但此时中医的解释是“细菌学式”的,出于破坏细菌滋生的潮湿空气杀菌的目的,关注的是人与物质、环境共生的议题。许多传统中药,如雄黄、藿香、蒜、朱砂等也在此背景下被再次“发现”,其功能是防疫。

在饮食上,当时的中医吸收了大量西医营养学和抵抗力知识,转化为解释传统“食疗”或“食禁”的依据。传统的气、血、精等观念,也在此时被新的科学概念包装起来,成了一种既现代又有延续性的论述。而近代商业发达,也为社会提供了众多似新实旧的滋补品。这种中西新旧观念的混杂、互动,最终都成为新中医的组成部分,而我们今日所认识的中医也正是在这样的历史变迁中演进而来。

余论:中医史研究的意义

《近代中西医的博弈——中医抗菌史》虽然是一本医疗史著作,但该书描述的近代中医的困境和努力,事实上是此时中国传统学术共同面临的问题。20世纪上半叶,每种传统学术都在坚守经典与回应西学挑战中寻求平衡,在民族危机、救亡图存中证明自己的价值。

传统中医得以在细菌学的冲击下自存,一方面在于它在坚守传统理论的同时,吸收西医知识来排除旧有理论中的某些部分,并在其中融入新的解释,成功走上“再正典化”的道路。另一方面,在于它能为民众日常的防疫、治疗和调养提供指导,弥补西医重“公共”轻“个人”的空缺。这两方面的努力最终为中医构建起了一套新的知识体系,使其顺利进入国家医疗体制,并在与西医的相互借鉴中不断更新发展,存续至今。这与近代世界许多地区的民俗疗法在西医冲击下被边缘化,甚或被废的命运形成了鲜明对比。从这个意义上讲,本书又不是单纯的医疗史著作,它折射的是近代中国传统知识的转型与再造,适合所有关心人类文明冲突下传统文化命运的读者。

(作者:李恒俊,系南京理工大学马克思主义学院讲师)

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073