《魏书》 潘敦:拓跋鲜卑的转型——内亚因素与祖先传说

评论内容:

元恂改字

北魏太和七年(483)闰四月癸丑,孝文帝的长子出生,天下大赦。皇室诞育元子的消息很快流布民间,仅仅四个月之后,云冈邑义五十四人造像记中就出现了为“皇帝陛下、太皇太后、皇子”祈福的字句,善男信女期盼着“国祚永康”。三年以后,太皇太后冯氏亲发明旨为皇子立名取字,“名恂,字元道”。拓跋恂的立名诏书见于《太平御览》,其中有言“国祚永隆,储贰有寄,无穷之兆,于是而始”。承载众人期望的拓跋恂在太和十七年被立为太子,太和十九年孝文帝为他行完冠礼,谆谆告诫:“字汝元道,所寄不轻,汝当寻名求义,以顺吾旨。”“元道”之字,得于冯太后,是拓跋恂储君地位的象征。然而滑稽的事情发生在太和二十年。这一年正月孝文帝下诏,拓跋改姓元氏,如果拓跋恂顺从父亲的旨意改姓,他的姓、字连称就是“元元道”。于是在同一年,孝文帝又赶忙为太子改字“宣道”。

太和十九年字元道的拓跋恂,变成了太和二十年字宣道的元恂,他的母亲本是尚在人世的小冯,却翻作魂归泉壤的林氏。如果说“我是谁、我从哪里来”是每个人必须面对的基本命题,那么元恂生命中最重要的认知在太和二十年前后被迅速摧折和颠覆。他没能像取名诏书和民间造像期待的那样成为光大北魏国祚的新君主,而是走向了孝文帝的对立面,最终废死河阳。

道武创业垂统,太武廓清北方,孝文定鼎中原,拓跋政治体由草原部落变身华夏王朝,历经多番波折。这一进程因孝文帝的强力推动而骤然加速,太和末年的政局由此呈现出动荡不安的一面。历史潮流原本粗砺莽荡、泥沙俱下,那些因新旧传统碰撞冲突而手足无措的人群,他们的切身利益和心理感受不会得到周详考虑和特殊关照,国之储君亦不例外。元恂短暂而悲剧的生命,浓缩了拓跋政治体转型的困难与困惑。

拓跋鲜卑没有自己的文字,源自内亚草原的政治传统和生活习俗由汉文记录并进入官方权力强势干预的史书编纂体系,经过了大规模删减改写,以符合北魏王朝不断华夏化的历史进程。华夏本位既是当时占据上风的史学倾向,也是一种强大的知识传统和思维惯性,长期裹挟人们对北朝史的认识。即便是受过良好训练的现代学者,往往也难以挣脱传统观念的束缚,无论他们秉持的是文化史观、经济史观还是制度史观,大多将注意力集中于汉化、封建化、皇权常态化的阐述,而较少去发掘那些被历史书写遮蔽的内亚因素以及它们在北朝国家体制转型中的嬗变与残存。罗新先生批评这种研究倾向“只不过是站在长城上向北手搭凉棚眺望一番而已”。

北魏史研究存在着史料分布与研究成果不相对称的状况,传世文献和出土墓志相对丰富的北魏晚期史研究呈现出一种稳步推进的“平淡无奇”,恰恰是资料寡少的北魏早期史研究却接连有所创获。中国学者田余庆、澳大利亚学者霍尔姆格兰(Jennifer Holmgren)、日本学者松下宪一都将考察重心置于北魏早期,出现这种相似的研究倾向,也许就是因为在北朝史的源头中存在着破解诸多难题的“密码”和“基因”。如果不愿将“北俗故事”或“草原传统”仅仅当作解释力不足时祭出的挡箭牌,那就需要在民族学和语言学意义上深入考察某些内亚因素,以期获得更全面、更细致的历史认识。北朝树立起来的皇权毕竟脱胎于草原上的可汗权力,这一无可回避的事实要求研究者在重视“过程”的同时不要忘记回溯“源头”。

需要指出的是,内亚视角的北朝史研究同样面临技术层面的困难,最为典型的例证莫过于对“我有父,亦有兄”的分析。天赐六年(409),清河王绍逾宫犯禁,道武帝遇弑驾崩。事变之后,拓跋绍集百僚于端门,问群臣曰:“我有父,亦有兄,公卿欲从谁也?”罗新先生敏锐地注意到这条材料隐含的历史信息,联系不同史籍记载的契丹、蒙古新君即位仪式,他认为清河王绍所言“我有父,亦有兄”是内亚立汗典礼上的言语,逊谢汗位是固有程序,明确可汗血亲范围内诸父、诸兄的继承权并表示谦让,是新君的政治责任。不过,“我有父,亦有兄”作为政治仪式和政治辞令不止存在于内亚族群中。汉文帝即位之前,面对群臣劝进一再表示谦让,“奉高帝宗庙重事也,寡人不佞,不足以称宗庙,愿请楚王计宜者,寡人不敢当”。楚王刘交是汉高祖刘邦的弟弟、汉文帝刘恒的叔叔。当时还是代王的刘恒不仅将皇位谦让于叔父,而且在“群臣皆伏固请”的情况下,仍然西向让者三,南向让者再。即位不久,汉文帝接到臣下请立太子的建言,他作出如下回答:

楚王,季父也,春秋高,阅天下之义理多矣,明于国家之大体。吴王于朕,兄也,惠仁以好德。淮南王,弟也,秉德以陪朕。岂为不豫哉!诸侯王宗室昆弟有功臣,多贤及有德义者,若举有德以陪朕之不能终,是社稷之灵、天下之福也。

文帝首先指出叔父、兄弟能够胜任皇位的优势,继而明确了其他宗室成员的继承权利,汉家天子的这番话与内亚可汗“我有父,亦有兄”的辞令几乎完全一致。刘恒两次谦让皇位继承权都在汉帝国嗣君未定之时,这与内亚政权新汗选立之前的政治形势并无二致。

各族群、各政治体在发展演化的进程中,很可能出现相同或相似的社会组织、风俗习惯和典礼仪式,汉文帝谦让皇位的事例表明,不能排除华夏传统和内亚传统具备某些共性。如果在回溯内亚传统的同时回溯华夏传统,就会发现二者的源头存在诸多相似现象。拓跋早期强后迭立,君位传承中后妃往往起到关键作用。华夏社会早期也曾出现母权强大、外戚干政的现象,如秦国的宣太后、汉朝的吕后。类似的例证还有君主身边的亲卫扈从。阎步克先生指出,北族历史上的侍从官,如拓跋的中散、契丹的祗侯郎君、蒙古的怯薛、满清的拜唐阿,与华夏历史早期的士庶子、宦皇帝者在很多方面非常相似。这种相似性会引出一个研究技术上的问题:如何在茫茫史籍中准确识别并仔细剥离出那些明确区别于华夏传统、明显具备内亚特性的因素。华夏传统本就是历史书写中强势的一方,作为分析手段的内亚视角,当然会遭遇甄别史料的困难,同时也会面临应用范围的限制。如果两大传统中的相似因素在特定时期汇流融合,历史问题的复杂性就会增加。

祖先传说

拓跋的转型,经历了在不同政治传统和文化传统之间的牺牲与成就、选择与调适,同时也包含了对祖先世系的数次清理。清理历史记忆的目的往往是为了确认现实利益,并且让人们相信当下的利益格局来自遥远的过去。拓跋世系的整理在史籍中仅仅留下少许痕迹,然而就是这些断简零篇给后人认知和考辨史料造成很大困难。在这个问题上,《魏书》中《序纪》和《官氏志》的记载相互映照,构成一个有趣案例。

据《序纪》,拓跋早期发生过两次南迁,分别记在宣帝推寅和献帝邻名下,“迁徙策略,多出宣、献二帝,故人并号曰推寅,盖俗云钻研之义”。这就是著名的“两个推寅”问题,曾引起不同学科学者的兴趣,他们进行了复杂的考辨和精巧的计算。同样著名的是“帝之十族”问题。《官氏志》记载,帝之十族的缔造者是献帝邻,也就是那位谋划南迁的拓跋早期君主。北周庾信作《周使持节大将军广化郡开国公丘乃敦崇传》,称帝之十族形成于道武帝时期。根据隋大业十二年(616)长孙汪墓志的说法,帝之十族形成于孝文帝时期。由于不同记载差异很大,“帝之十族”问题引发中外学者的广泛争论。类似的例子还有“九十九姓”问题。《序纪》云,“成皇帝毛聪明武略,远近所推,统国三十六,大姓九十九”。然而在《官氏志》中,这一成就被记在安帝越名下,“初,安帝统国,诸部有九十九姓”。

其实,上述问题可以用一个简单的人类学原理来解释:准确记忆的边界与共同利益的边界重合,英雄事迹在祖先世系上发生漂移。拓跋统治集团若要追溯共同祖先,这位祖先一定是各个分支的“最小公倍数”,比如成帝毛。“最小公倍数”以下的世系需要准确记忆,因为涉及到集团成员与共同祖先的亲疏远近以及由此产生的政治地位与财富分配的差异。“最小公倍数”以上的世系不会影响现实利益,所以准确记忆的必要性降低,比如《序纪》称成帝毛以上有六十七位君主而不能详备。统治集团共同利益的边界不可能随着血缘关系在代际间的自然传递而无限扩大,所以“最小公倍数”会在祖先世系上逐渐后退,比如从成帝毛后退到安帝越。之前的世系由于无法准确记忆而剥落,原先共同祖先的英雄事迹会随着世系剥落而顺次漂移到新共同祖先的身上,以凸显他的重要性,比如统领九十九大姓从成帝毛的功业变成安帝越的功业。统治集团利益边界调整的过程,就是祖先世系逐节剥落的过程,也是英雄事迹在祖先世系上漂移的过程。当献帝邻成为新的共同祖先时,谋划向南迁徙和缔造帝之十族就变成他的功绩。考虑到道武帝和孝文帝在拓跋史上的重要地位,“帝之十族”在后世的历史记忆中从献帝邻那里渐次漂移到他们身上也就可以理解了。问题的重点不在于《丘乃敦崇传》或长孙汪墓志的记载是否具有历史真实性,而在于它们和《魏书》的记录共同展现了世系剥落和传说漂移的历史过程。

在目前可见的拓跋历史时间的最前端,恰恰需要挣脱拓跋史自身的局限,从一般意义上理解不同记载之间的歧异。如果理解了拓跋世系的清理过程,反观道武、孝文时期的庙制、爵制改革,其实也是划定宗室范围、调整利益边界的措施。就像合唱有不同的声部,这些措施可以理解为汉化改革、政治策略,当然也可以从世系剥落的角度在拓跋史自身的逻辑中寻求解释。

鲁迅先生有两句诗,“心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷”,恰可作为拓跋史研究的自励。一方面要努力倾听被历史叙述和思维习惯遮蔽的声音,另一方面也要参照不同族群、不同政治体的历史进程获取一般性的认识,因为一切专精、冷僻的研究最终都要服务于理性常识的建构和更新。

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1630847

【编者按】

点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程自2005年启动以来,2013年推出了第一部修订本《史记》,2015年修订本《旧五代史》《新五代史》在上海书展首发,2016年修订本《辽史》出版,今年3月,修订本《魏书》又将与读者见面。值此机会,《上海书评》组织了北魏专题,由六位学者带领我们从不同角度审视北魏时代的历史。本文为专题的第二篇。元恂改字

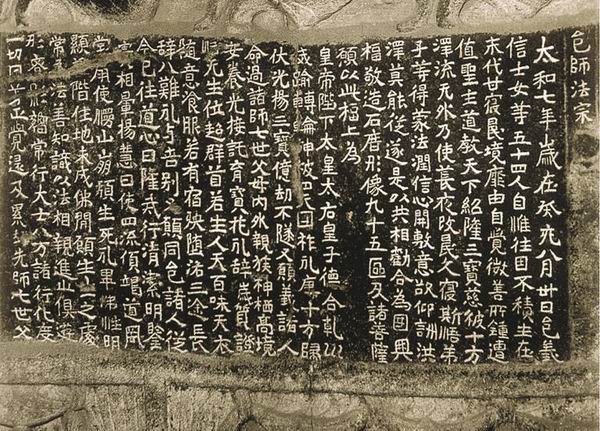

北魏太和七年(483)闰四月癸丑,孝文帝的长子出生,天下大赦。皇室诞育元子的消息很快流布民间,仅仅四个月之后,云冈邑义五十四人造像记中就出现了为“皇帝陛下、太皇太后、皇子”祈福的字句,善男信女期盼着“国祚永康”。三年以后,太皇太后冯氏亲发明旨为皇子立名取字,“名恂,字元道”。拓跋恂的立名诏书见于《太平御览》,其中有言“国祚永隆,储贰有寄,无穷之兆,于是而始”。承载众人期望的拓跋恂在太和十七年被立为太子,太和十九年孝文帝为他行完冠礼,谆谆告诫:“字汝元道,所寄不轻,汝当寻名求义,以顺吾旨。”“元道”之字,得于冯太后,是拓跋恂储君地位的象征。然而滑稽的事情发生在太和二十年。这一年正月孝文帝下诏,拓跋改姓元氏,如果拓跋恂顺从父亲的旨意改姓,他的姓、字连称就是“元元道”。于是在同一年,孝文帝又赶忙为太子改字“宣道”。

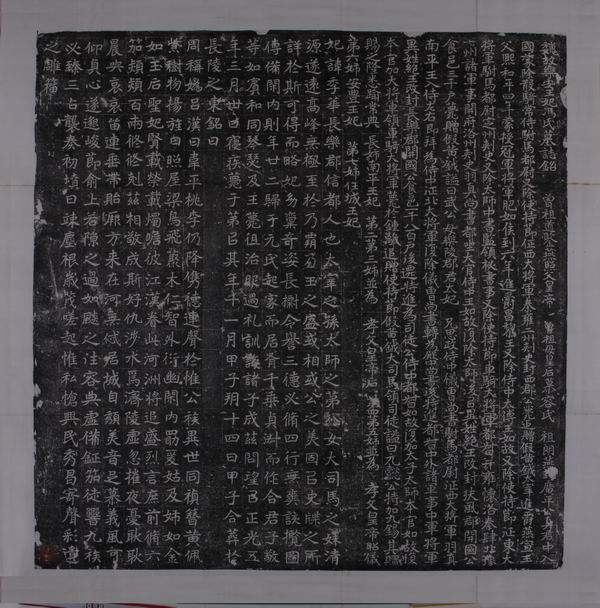

云冈第十一窟太和七年(483)邑义五十四人造像记

冯太后的哥哥冯熙有两个女儿相继成为孝文帝的皇后,妹妹(小冯)在前,姐姐(大冯)在后。按照《南齐书·魏虏传》的说法,元恂是小冯所生。然而北朝史籍记载分明,元恂的生母是贞皇后林氏。《魏虏传》的记录看似失误,若联想到北魏皇室“子贵母死”的政治传统,这一记录又是准确的。为防止外家擅权,自道武帝以降,北魏皇室立子杀母,储君皆由保母抚养。太武帝不逮生母杜氏,却对保母窦氏“奉养不异所生”,迄冯太后之崩,孝文帝未知所从来。元恂生而失恃,母亲林氏依旧制薨,“文明太后抚视之,常置左右”。考虑到太武帝、孝文帝“不知所生”的先例,很可能冯太后将元恂交由侄女小冯抚养,元恂自幼以小冯为母,是北魏宫廷中又一位不识生母的储君。《魏虏传》的记载,不是绝对事实,却是当时当地当事人信以为真的相对事实。在服饰、语言、姓氏改革之外,孝文帝还着手厘定后宫制度,革除“子贵母死”之陈规。至迟在太和十九年,元恂方才知晓自己的身世。这一年太师冯熙薨于平城,皇后小冯和太子元恂北诣代都。临行之际,孝文帝叮嘱元恂,哭吊太师以外,还要“拜汝母墓,一写为子之情”。这里的“汝母”,当然不是同行的小冯,而是元恂的生母林氏。太和十九年字元道的拓跋恂,变成了太和二十年字宣道的元恂,他的母亲本是尚在人世的小冯,却翻作魂归泉壤的林氏。如果说“我是谁、我从哪里来”是每个人必须面对的基本命题,那么元恂生命中最重要的认知在太和二十年前后被迅速摧折和颠覆。他没能像取名诏书和民间造像期待的那样成为光大北魏国祚的新君主,而是走向了孝文帝的对立面,最终废死河阳。

道武创业垂统,太武廓清北方,孝文定鼎中原,拓跋政治体由草原部落变身华夏王朝,历经多番波折。这一进程因孝文帝的强力推动而骤然加速,太和末年的政局由此呈现出动荡不安的一面。历史潮流原本粗砺莽荡、泥沙俱下,那些因新旧传统碰撞冲突而手足无措的人群,他们的切身利益和心理感受不会得到周详考虑和特殊关照,国之储君亦不例外。元恂短暂而悲剧的生命,浓缩了拓跋政治体转型的困难与困惑。

孝文帝

内亚因素拓跋鲜卑没有自己的文字,源自内亚草原的政治传统和生活习俗由汉文记录并进入官方权力强势干预的史书编纂体系,经过了大规模删减改写,以符合北魏王朝不断华夏化的历史进程。华夏本位既是当时占据上风的史学倾向,也是一种强大的知识传统和思维惯性,长期裹挟人们对北朝史的认识。即便是受过良好训练的现代学者,往往也难以挣脱传统观念的束缚,无论他们秉持的是文化史观、经济史观还是制度史观,大多将注意力集中于汉化、封建化、皇权常态化的阐述,而较少去发掘那些被历史书写遮蔽的内亚因素以及它们在北朝国家体制转型中的嬗变与残存。罗新先生批评这种研究倾向“只不过是站在长城上向北手搭凉棚眺望一番而已”。

北魏史研究存在着史料分布与研究成果不相对称的状况,传世文献和出土墓志相对丰富的北魏晚期史研究呈现出一种稳步推进的“平淡无奇”,恰恰是资料寡少的北魏早期史研究却接连有所创获。中国学者田余庆、澳大利亚学者霍尔姆格兰(Jennifer Holmgren)、日本学者松下宪一都将考察重心置于北魏早期,出现这种相似的研究倾向,也许就是因为在北朝史的源头中存在着破解诸多难题的“密码”和“基因”。如果不愿将“北俗故事”或“草原传统”仅仅当作解释力不足时祭出的挡箭牌,那就需要在民族学和语言学意义上深入考察某些内亚因素,以期获得更全面、更细致的历史认识。北朝树立起来的皇权毕竟脱胎于草原上的可汗权力,这一无可回避的事实要求研究者在重视“过程”的同时不要忘记回溯“源头”。

需要指出的是,内亚视角的北朝史研究同样面临技术层面的困难,最为典型的例证莫过于对“我有父,亦有兄”的分析。天赐六年(409),清河王绍逾宫犯禁,道武帝遇弑驾崩。事变之后,拓跋绍集百僚于端门,问群臣曰:“我有父,亦有兄,公卿欲从谁也?”罗新先生敏锐地注意到这条材料隐含的历史信息,联系不同史籍记载的契丹、蒙古新君即位仪式,他认为清河王绍所言“我有父,亦有兄”是内亚立汗典礼上的言语,逊谢汗位是固有程序,明确可汗血亲范围内诸父、诸兄的继承权并表示谦让,是新君的政治责任。不过,“我有父,亦有兄”作为政治仪式和政治辞令不止存在于内亚族群中。汉文帝即位之前,面对群臣劝进一再表示谦让,“奉高帝宗庙重事也,寡人不佞,不足以称宗庙,愿请楚王计宜者,寡人不敢当”。楚王刘交是汉高祖刘邦的弟弟、汉文帝刘恒的叔叔。当时还是代王的刘恒不仅将皇位谦让于叔父,而且在“群臣皆伏固请”的情况下,仍然西向让者三,南向让者再。即位不久,汉文帝接到臣下请立太子的建言,他作出如下回答:

楚王,季父也,春秋高,阅天下之义理多矣,明于国家之大体。吴王于朕,兄也,惠仁以好德。淮南王,弟也,秉德以陪朕。岂为不豫哉!诸侯王宗室昆弟有功臣,多贤及有德义者,若举有德以陪朕之不能终,是社稷之灵、天下之福也。

文帝首先指出叔父、兄弟能够胜任皇位的优势,继而明确了其他宗室成员的继承权利,汉家天子的这番话与内亚可汗“我有父,亦有兄”的辞令几乎完全一致。刘恒两次谦让皇位继承权都在汉帝国嗣君未定之时,这与内亚政权新汗选立之前的政治形势并无二致。

各族群、各政治体在发展演化的进程中,很可能出现相同或相似的社会组织、风俗习惯和典礼仪式,汉文帝谦让皇位的事例表明,不能排除华夏传统和内亚传统具备某些共性。如果在回溯内亚传统的同时回溯华夏传统,就会发现二者的源头存在诸多相似现象。拓跋早期强后迭立,君位传承中后妃往往起到关键作用。华夏社会早期也曾出现母权强大、外戚干政的现象,如秦国的宣太后、汉朝的吕后。类似的例证还有君主身边的亲卫扈从。阎步克先生指出,北族历史上的侍从官,如拓跋的中散、契丹的祗侯郎君、蒙古的怯薛、满清的拜唐阿,与华夏历史早期的士庶子、宦皇帝者在很多方面非常相似。这种相似性会引出一个研究技术上的问题:如何在茫茫史籍中准确识别并仔细剥离出那些明确区别于华夏传统、明显具备内亚特性的因素。华夏传统本就是历史书写中强势的一方,作为分析手段的内亚视角,当然会遭遇甄别史料的困难,同时也会面临应用范围的限制。如果两大传统中的相似因素在特定时期汇流融合,历史问题的复杂性就会增加。

北魏侍女俑

北朝史籍和出土墓志保留了世家大族之间累世通婚、迭相嫁娶的很多案例。根据熙平元年(516)羊祉墓志的记录,泰山羊氏祖孙三代迭娶清河崔氏之女。在没有资料能够证明这种婚姻结构受到内亚因素影响的情况下,以“中国古代传统社会的姑舅表婚”视之,自然无妨。正光五年(524)冯季华墓志记录了北魏宗室与长乐冯氏迭相嫁娶的状况,其中冯熙有四个女儿嫁给孝文帝,二为皇后、二为昭仪。这种现象就需要另作讨论,因为十六国时期有不少相似事例。匈奴汉国呼延氏迭出皇后,刘豹、刘渊、刘聪的正妻皆为呼延氏女。北魏昭成帝什翼犍先后迎娶慕容晃的妹妹和女儿,太武帝平定统万之后,将赫连勃勃的三个女儿纳入后宫。以上述史事作为参照,如果仅仅将冯熙诸女嫁予孝文帝视作冯太后以婚姻包围皇权的策略,而不把北亚草原传统婚俗的延续纳入考虑,得出的认识当然是不全面的。

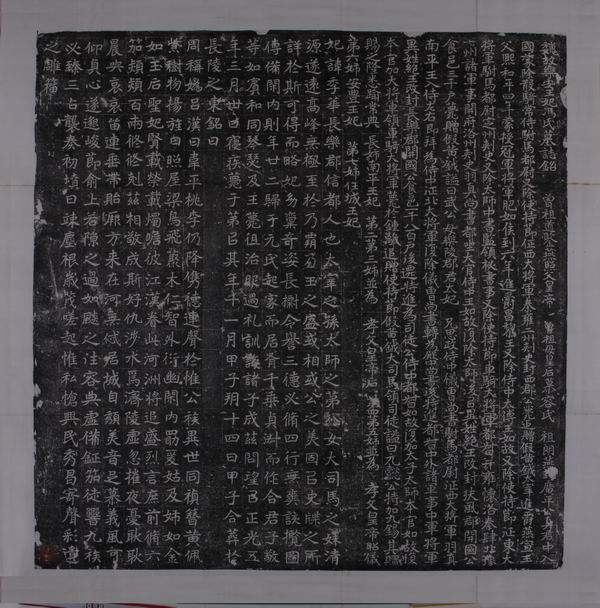

正光五年(524)冯季华墓志

注重北朝史中的内亚因素,从来不是一种另类的研究方法,也从来都是一种开放的研究态度,跳出“内亚本位”、在人类学视野中考察不同族群的历史共性也是题中之义。如果说北朝史中存在着内亚因素是无可回避的历史事实,另一个无可回避的历史事实就是,内亚传统和华夏传统在北朝后期相当程度地融合了。在历史演绎的大合唱中,仔细辨别、区分乃至欣赏不同的声部,是聆听者自然而然的责任。祖先传说

拓跋的转型,经历了在不同政治传统和文化传统之间的牺牲与成就、选择与调适,同时也包含了对祖先世系的数次清理。清理历史记忆的目的往往是为了确认现实利益,并且让人们相信当下的利益格局来自遥远的过去。拓跋世系的整理在史籍中仅仅留下少许痕迹,然而就是这些断简零篇给后人认知和考辨史料造成很大困难。在这个问题上,《魏书》中《序纪》和《官氏志》的记载相互映照,构成一个有趣案例。

据《序纪》,拓跋早期发生过两次南迁,分别记在宣帝推寅和献帝邻名下,“迁徙策略,多出宣、献二帝,故人并号曰推寅,盖俗云钻研之义”。这就是著名的“两个推寅”问题,曾引起不同学科学者的兴趣,他们进行了复杂的考辨和精巧的计算。同样著名的是“帝之十族”问题。《官氏志》记载,帝之十族的缔造者是献帝邻,也就是那位谋划南迁的拓跋早期君主。北周庾信作《周使持节大将军广化郡开国公丘乃敦崇传》,称帝之十族形成于道武帝时期。根据隋大业十二年(616)长孙汪墓志的说法,帝之十族形成于孝文帝时期。由于不同记载差异很大,“帝之十族”问题引发中外学者的广泛争论。类似的例子还有“九十九姓”问题。《序纪》云,“成皇帝毛聪明武略,远近所推,统国三十六,大姓九十九”。然而在《官氏志》中,这一成就被记在安帝越名下,“初,安帝统国,诸部有九十九姓”。

其实,上述问题可以用一个简单的人类学原理来解释:准确记忆的边界与共同利益的边界重合,英雄事迹在祖先世系上发生漂移。拓跋统治集团若要追溯共同祖先,这位祖先一定是各个分支的“最小公倍数”,比如成帝毛。“最小公倍数”以下的世系需要准确记忆,因为涉及到集团成员与共同祖先的亲疏远近以及由此产生的政治地位与财富分配的差异。“最小公倍数”以上的世系不会影响现实利益,所以准确记忆的必要性降低,比如《序纪》称成帝毛以上有六十七位君主而不能详备。统治集团共同利益的边界不可能随着血缘关系在代际间的自然传递而无限扩大,所以“最小公倍数”会在祖先世系上逐渐后退,比如从成帝毛后退到安帝越。之前的世系由于无法准确记忆而剥落,原先共同祖先的英雄事迹会随着世系剥落而顺次漂移到新共同祖先的身上,以凸显他的重要性,比如统领九十九大姓从成帝毛的功业变成安帝越的功业。统治集团利益边界调整的过程,就是祖先世系逐节剥落的过程,也是英雄事迹在祖先世系上漂移的过程。当献帝邻成为新的共同祖先时,谋划向南迁徙和缔造帝之十族就变成他的功绩。考虑到道武帝和孝文帝在拓跋史上的重要地位,“帝之十族”在后世的历史记忆中从献帝邻那里渐次漂移到他们身上也就可以理解了。问题的重点不在于《丘乃敦崇传》或长孙汪墓志的记载是否具有历史真实性,而在于它们和《魏书》的记录共同展现了世系剥落和传说漂移的历史过程。

《魏书》

《序纪》和《官氏志》之所以能保留下清理世系的痕迹,是因为拓跋早期历史的记录方式经历了由口头到书面的转变,口传史诗中的先世信息经过翻译由汉文最终写定。口头吟唱的史诗和书面记录的历史在记忆方式和表达方式上都有显著差异,比如口头表达可以借助程式记忆、善于用情节的丰富掩盖逻辑的矛盾、通过不断重复提高可信度,而这些都不是史书编纂体例所允许的。两种记录方式一旦相遇,必定会有龃龉不合之处。其实最早对“两个推寅”问题作出解释的不是现代学者,而是《序纪》的编纂者。编纂者不明白为什么同样是率众南迁这件事会被记在两位不同的祖先名下,并且他们都被称作“推寅”。于是“推寅”被解释为“钻研”,这样就概括了两位祖先谋划南迁的共同点,所谓“迁徙策略,多出宣、献二帝”。如果不联系《官氏志》等其他材料,《序纪》关于拓跋先世的记载需要加以润色的其实只有“两个推寅”问题,出于史书编纂的自律,史臣也的确做出了技术处理。在目前可见的拓跋历史时间的最前端,恰恰需要挣脱拓跋史自身的局限,从一般意义上理解不同记载之间的歧异。如果理解了拓跋世系的清理过程,反观道武、孝文时期的庙制、爵制改革,其实也是划定宗室范围、调整利益边界的措施。就像合唱有不同的声部,这些措施可以理解为汉化改革、政治策略,当然也可以从世系剥落的角度在拓跋史自身的逻辑中寻求解释。

鲁迅先生有两句诗,“心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷”,恰可作为拓跋史研究的自励。一方面要努力倾听被历史叙述和思维习惯遮蔽的声音,另一方面也要参照不同族群、不同政治体的历史进程获取一般性的认识,因为一切专精、冷僻的研究最终都要服务于理性常识的建构和更新。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073