中国近代意义上最早的征婚广告由“北来游学”的“南清志士某君”所刊发。1902年6月26—27日,天津《大公报》连续两天刊登了这样一则求偶广告,其内容如下:

今有南清志士某君,北来游学。此君尚未娶妇,意访求天下有志女子,聘定为室。其主义如下:一要天足。二要通晓中西学术门径。三聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗。如有能合以上诸格及自愿出嫁又有完全主权者,毋论满汉新旧,贫富贵贱,长幼妍媸,均可。请即邮寄亲笔复函,若在外埠能附寄大著或玉照,更妙。信面写AAA,托天津大公报馆或青年会二处代收。(《求偶》,天津《大公报》1902年6月26日)

该则征婚广告与蔡元培征婚中“识字”的要求相比较,前者显然更倾向于接受过新教育的女性。征婚者提出的三条择偶标准,分别代表了当时国人有关妇女问题的三种最新观念,即破除缠足恶习以提倡人体自然美,创兴女学以提高妇女文化修养,摒弃传统婚仪的繁文缛节以趋向文明。该则征婚广告的出现,不仅代表了求婚形式的变化,而且反映了知识男性择偶标准的新趋向。以此之故,7月27日的《中外日报》在刊登这则广告时,特意加上了异常醒目的大标题:《世界最文明之求婚广告》,以表达编者的赞誉之情。

这位开风气之先的“南清志士”在受到社会赞誉的同时,却遭到了女权主义者林宗素的痛斥。她以女性特有的敏感,看出了这位征婚者单向择偶、不报家门的疏漏,并从女性的立场给予谴责。(上海图书馆编:《汪康年师友书札》〔2〕,上海古籍出版社,1986年,第1157—1158页)在她看来,这种疏漏实属有意为之,表明当时知识男性在接受西方新理念的同时,依然不自觉地留有男子中心主义思想。这种批评未尝没有道理,但他者如能进行换位思考,考虑到首开先河者要承受来自社会和家庭的诸多压力,也许就会多些宽容之心。

三年之后,这种自匿家门的不足被人弥补。1905年,留学日本的王建善在《女子世界》上刊登《通信订婚法:敬告女同志》的征婚广告。与“南清志士”相比,王氏最大的改变在于公开了自己的姓名、住址、职业等信息,而且整个征婚广告不提对女方的要求,充分表现了一个受过现代教育的新青年对女性的尊重。不过,这并不意味着作者对应征女性没有要求。作为应征者只有赞同其主张才会回应,而这又要以读书识字为基础,其指向其实是新女性群体。

王氏之所以提倡通信订婚法,乃有感于西方对中国婚俗的批判,“西人言中国人婚配,如牛马任人牵弄,此言殊酷,近人所以有自由结婚之说也。然吾国教化幼稚,骤令男女会合,或反紊纲纪,识者又忧之”。为避免紊乱男女纲纪,给卫道者反对婚姻自由的口实,故而创设这一良策:

余以为宜由男女互通信,先各抒衷曲,质疑问难,徐议订婚,既可免嫌疑,又不致妍媸误配,诚一夫一妻偕老同穴之善法也。创法自我始,敢告女同志,如欲与余通信,可照下开地址邮寄。信到,誓不示他人,并望亦示地址,令可写回信,藉通信以讲学,亦文明风俗所许,正不必拘于婚字也。(王建善:《通信订婚法:敬告女同志》,《女子世界》1905年第2卷第1期;《通信结婚法:敬告女同志》,《时报》1905年7月5日)

其实,王建善的担忧并非空穴来风。清末民初的两性社交仍处于相对封闭的状态,就连女英雄秋瑾对此也谨慎从事,强调“平日并无苟且事”,时人故而主张“欲享自由之福,必须规步绳趋,一举一动,皆含有道德在内,始为自由之真谛”。否则“若假自由为口实,弃节义廉耻于不顾,肆其淫荡,以刁泼为进化,以无耻为开通,以厚颜为旷达,以嚣张为解事,男女往来,禽居而兽爱”(《口直心快》,《申报》1912年6月21日),容易被清末舆论斥之为“逞其兽行”(《时评·论今日新党之新名词》,《东方杂志》1904年第1卷第11号)。王建善的“通信法订婚法”既恪守了传统道德框架,避免了“禽居而兽爱”的指责,又加强了男女之间的交往,为自由择配创立了便利条件。由于作者信息公开,且明白无误地表达了求偶或征友的意愿,其真诚的态度很快被女性所认同,取得了良好的效应。为此,作者感到此法确有实效,故再次刊登广告予以推广,并给予广大青年以鼓励:

此法由男女先行通信,各抒衷曲,徐议订婚是也。自将此法登报后,竟有与仆通信者,足见斯道不孤。男女配合,以专一为贵,故须守一夫一妻主义。然择偶之际,不妨多其途以求之。如有女同志愿与余通信者,请奋自由之勇气,幸勿以怯懦自阻。唯此系人类高尚之行,仆当守平生正直主义,加意恭敬将事。(《通信订婚法声明:敬告女同志》,《时报》1905年8月2日)

通信订婚法大致分为七步:第一次通信说明婚姻大意,由自己做主,将来不必怨恨父母、媒妁;第二次通信则互寄照片,可避免因面貌丑陋生出恶感;第三次通信主要讨论权限、家室的处置及办事的方针,以振兴日后的家庭经济;第四次则针对男女之间最亲密的问题做讨论,不致使婚后发生不快;其后的三次通信主要论及是否愿意结婚、婚礼如何举办等问题(《演说王立才通信订婚法》,《顺天时报》〔附张〕1906年2月21日)。往复七次通信在于表明青年们对于婚姻的重视、谨慎以及文明属性,同时也可以看到王建善等新青年试图改良婚姻的诚意和努力。

研究表明,王建善的上述举动虽有征婚的意图,但重在为其即将发行的《通信订婚法》一书造势(张仲民:《种瓜得豆:清末民初的阅读文化与接受政治》,社会科学文献出版社,2021年,第151页)。果不其然,王建善随后就将《通信订婚法》编撰成册加以发行,向国人大力推荐这一文明妙法。该书再版广告称:“出版《通信订婚法》说明,印刷不多,出版后立即售罄,爰速再版,以应诸君之求。”(《通信订婚法第四告白》,《时报》1905年11月1日)从其出版情况看,对通信结婚法感兴趣者大有人在,其观念和方法的流播必然会推动其他人的进一步效仿,如1905年《女子世界》第3期已有署名“慕蝶”的《求妻告白》了。难能可贵的是,两年之后已有女性刊登广告征婚了。1907年冬,《笑林报》刊登了这样一条广告:

今有奉天卒业学生艾兰芳,年十九岁,家道清白,有一残废老母与女相依。生养死葬费,自有五千金,并不须赘婿供养。现该女拟结文明婚礼,男子须在三十以内,得有中学堂卒业文凭,无暗疾,无嗜好,方为合格。尤须江、浙、皖、湘、鄂五省人。如愿结此婚者,请书明住址、姓名,凭借《笑林》告白,以便予前往接洽可也。江宁周叔冈代白。(《结文明婚看者》,《笑林报》1907年11月20日)

与上述二位男子刊登的征婚广告不同,这则广告由报馆职员周叔冈代刊,同时也注明前期由周氏代为接洽,转达双方意愿。广告中“该女拟结文明婚礼”以及对男子年龄、学业、身体、籍贯的要求却是女子个人的意愿,是清末“学堂知己结婚姻”择偶范例的体现。这一过程既体现了婚姻自主之实,又可避免越礼放纵之名,符合清末社会的实际状况。

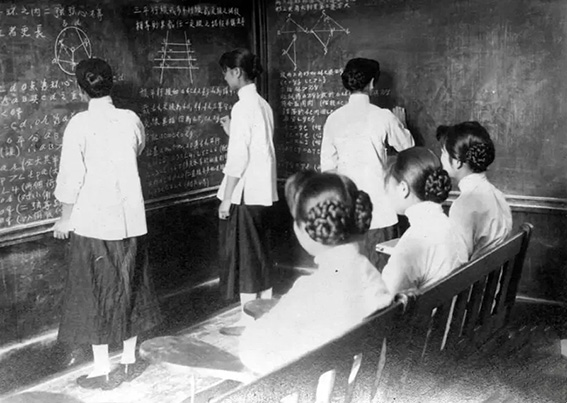

囿于时代条件,清末广告征婚者凤毛麟角。师竹指出:“近来热心志士,于结婚一事,几经研究,欲提倡而改良之。乃按之事实,卒未易行。非法之不善,实时之未至也。其在何时乎?非女学大兴之后不可。”(师竹:《论女学之关系》,《云南》1909年第18期。)作者此言不虚。读书识字是通信订婚法实施的基本条件,而清末女学刚刚起步,能够读书识字者不多,思想观念也未必能跟得上时代的发展。

(本文摘自《20世纪中国婚姻史》第一卷,标题为编辑所拟)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073