当前位置 > 媒体报道详细页

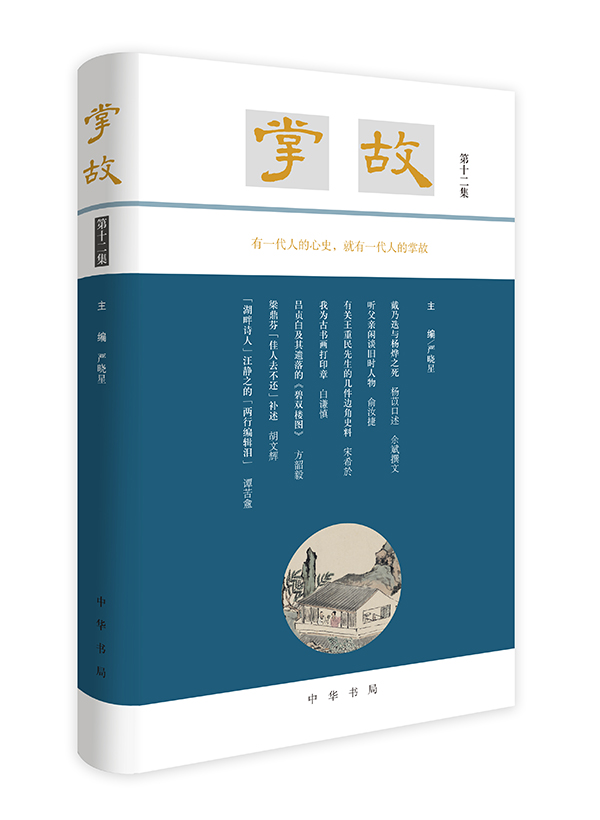

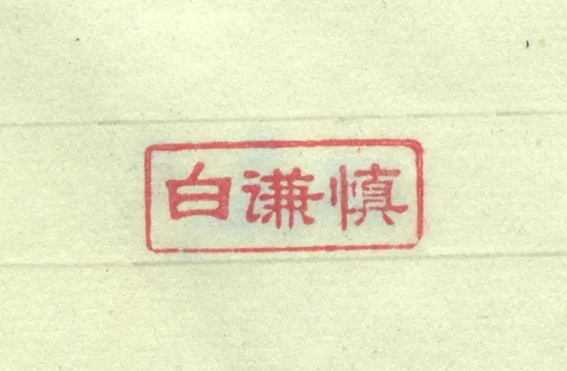

白谦慎:我在八大山人画作之上打印章

评论内容:

1973年,我在萧铁先生的指导下开始学书法。那时娱乐少,喜欢书法后,它成为我业余生活的重要内容。平时除了临习《多宝塔》,便是买一些今天看来相当简陋的书法出版物作为参考,看展览,学习他人的作品。看到人们写完字作完画都盖上印章,我也请萧铁先生的一位王姓友人为我刻了两方印,开始模仿着古人和师友们,在自己稚嫩的习作上盖上名章。五十多年过去了,在自己写的字后盖印的习惯一直没有改变过。

使用印章,在有些文明中比中国要早。在两河流域的早期文明,有滚筒印。与我们邻近的印度河流域,现在的巴基斯坦,古代也有带文字和图像的印章。印章在中国最早使用的时间,学界尚无定论。有的学者认为,商代晚期以前就已出现并使用印章。作为凭信的印章,在春秋战国时期,已经比较普遍。从此,印章的使用在中国就再没有停止过,成为中国文化具有恒久的持续性的又一例证。在书圣王羲之的时代,善书者写完字不钤名章。在书画作品上钤以印章,最初可能始于收藏活动。张彦远的《历代名画记》就记录了鉴藏印。到了宋代,也有为数不多的文人开始在自己的作品上落款后盖印,是谓“款印”。到了元代,用款印逐渐成为一种后人习以为常的惯例,虽然依然有少数书画家有时并不盖印。

1990年,我进入艺术史领域。从此,接触古代文物的机会多了,常能在古书画上见到古今收藏家的印章。我接触过的中国前辈收藏家,如王季迁、王方宇、翁万戈诸位先生,都会在他们的藏品上钤盖印章,以示这些书画曾经他们收藏。这种盖收藏印的风气也影响了收藏中国书画的西方人,在顾洛阜(John Crawford)收藏的中国古书画上,能见到印文为“顾洛阜”和“汉光阁”(顾氏的斋号)的印章。安思远(Robert Ellsworth)在他收藏的中国书画和善本碑帖上,也常常盖着“安思远”的印章。普林斯顿大学的校友艾略特(John Elliott)收藏中国古代书法在西方最为宏富,有唐摹本王羲之的《行穰帖》、黄庭坚的《赠张大同卷》等赫赫名迹。他的好友刘先女士(罗寄梅夫人)曾嘱我为其刻一方朱文名章。不过,艾略特直至去世,都不曾在所藏古书画上钤盖印章。他去世后,所藏书画都按遗嘱由普林斯顿大学艺术博物馆收藏,这批书画永远不会有他的收藏印。

在古书画上写题跋,钤盖收藏章,对于后世的艺术史学者来说,提供了不少研究线索。我第一次成批地近距离上手观看并整理古书画上的题跋和印章,在上世纪九十年代初。1992年,我的老师班宗华教授受耶鲁大学美术馆委托,策划王南屏家族收藏明清书画精品展,我和我的同学们参与了展览的筹备工作。班老师带着他的学生们到王南屏先生的儿子王朴仁教授家挑选作品,作品选定后,运到耶鲁大学美术馆,我们便开始研究这些藏品。班老师邀请一些资深学者撰写论文,我们撰写展品词条和做著录。所谓著录,就是将每件作品的尺寸、材质、签条、引首、题跋、印章等,都用文字记录下来,刊登在图录之中。由于我会刻印并辨识草书和篆书,著录工作主要由我来负责。我们编写的词条和著录后来都刊登在1994年出版的《玉斋珍藏明清书画精选》这本展览图录中了。那次整理工作,对我以后的研究大有帮助。我当了教授后,也常常给学生这方面的训练。如今的高校,传授这方面知识的课程并不多,年轻的学子中,能够熟练地使用题跋和印章资料的并不多。

研究古代书画艺术的学者们,大多不是收藏家,平素虽能在各种展览、库房、图录、网络上见到不少古书画,却很少有人能有机会在古书画上写题跋和打印章。我却因为一个特殊的机缘,在两天之内为一批珍贵的古书画打印章。此事发生在1998年,和王方宇先生(1912—1997)的收藏有关。

二

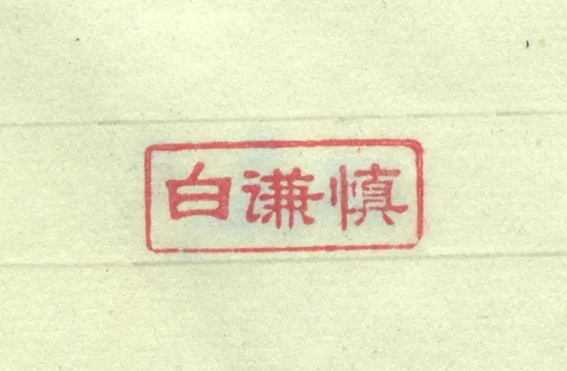

王方宇先生是北京人,祖上经商,家境殷实。他自幼喜爱艺术,收藏的兴趣很可能在四十年代就培养起来了,因为在他的印章中,有一方齐白石为他刻的印。二战后,他留学美国,毕业后先后在耶鲁大学和西东大学任教,是著名的汉语教学专家。和一般的教授不同,王先生很有经营意识,除了教书外,他还做善本书的生意。他和张大千交谊甚深,五十年代从张大千手中分期付款购得一些八大山人的收藏后,缩衣节食,利用自己的专业知识,在拍卖会购买书画,逐渐建立了世界上最大的八大山人书画的私人收藏。除了八大山人,他还收藏齐白石、傅抱石等近现代书画家的作品。

1985年,我还没有出国留学,经袁行霈老师的妻子杨贺松老师的介绍,和王方宇先生建立了通信联系。1986年,我到美国新泽西的罗格斯大学政治学系攻读比较政治,抵美后,发现王先生的家离我们学校不远。学会开车后,不时到他的府上请教,慢慢地和他熟了,也认识了他的儿子王少方先生。1990年,我改行到耶鲁大学艺术史系攻读艺术史博士学位,王先生是推荐人之一。

九十年代以后,王先生的心脏出现一些问题,做了手术。王先生的身体总的来说是不错的,思维很敏捷,心脏手术在美国也很成熟,所以大家(包括王先生本人)都以为做这样的手术没什么问题。出乎意料的是,手术几天后他在病房和儿子谈话时,突然心律失常,猝死。王先生在做手术之前,对术后的预判很乐观,没有留下和自己收藏相关的遗嘱,而夫人也在数年前去世了,怎么样处置父亲留下的遗产,成为王少方面临的一个大问题。好在王先生在生前已经把他最好的绘画作品做了整理,交代儿子,在他去世后将这部分藏品捐给博物馆,嘉惠学界艺林。

纽约大都会艺术博物馆、耶鲁大学美术馆、弗利尔美术馆都想得到王先生的捐赠。时任弗利尔美术馆中国书画部主任的张子宁先生,为人稳重可靠,学术水平高,王少方信任他,经过再三思考,决定把这批东西捐给弗利尔美术馆。弗利尔美术馆在美国的首府华盛顿特区,是公立的亚洲艺术博物馆。

王少方在和弗利尔美术馆接洽捐赠事宜时,做了一个决定:在这些作品上盖上他父母的印章,让后人知道这批东西曾经由他的家族收藏。他也保留了一部分父亲的收藏,他希望这部分作品也盖上印章,以后的研究者可以通过印章知道一个完整的王方宇夫妇的八大山人收藏。王方宇先生在去世前,曾在部分书画上盖过印章,但大部分只盖了王先生自己的印章。王少方认为,既然是父母的共同收藏,应该把母亲的印章也补盖上去。

由谁来在这些古书画上盖印章呢?王少方想到了我,因为我会刻印,曾给王先生刻过印。我平时写字,常盖印章,但在古书画上盖印,在此之前仅有一次。九十年代初,张充和老师曾命我在她收藏的一个文徵明的行草长卷上题跋,我在这个长卷拖尾部分写完题跋后盖过印,但并没有在本幅上面盖过印。而这次受王少方嘱托盖印就不一样了,那是直接盖在画面上。虽然压力颇大,但王先生于我有提携之恩,责无旁贷。

三

王少方为我买了一张机票,5月4日我飞到了新泽西州,在王少方的家中住下。盖印要有好的印泥,张子宁先生托篆刻名家吴子健先生在上海西泠印泥厂买了上等印泥,快递寄到美国。当我抵达新泽西时,印泥已经先几日到了。

王先生是书法家,印章比较多。我做的第一件事情便是挑选适合打在古书画上的印章。由于有的作品很大,有的只是小的册页,必须根据画幅的大小来选择印章。研究书画史的学者都知道,乾隆皇帝收藏了很多书画,喜欢在上面盖印,有时在很小的画上面盖上一个巨大的印,昭示他至高无上的皇权,但却破坏了画面的和谐,极大地影响了观赏,被后世诟病。私人收藏家一般不会这么做。我先把王先生的印章选出一部分比较适合盖收藏印的,一般说来,选那些比较工整的印章。乔大壮先生、董作宾先生、渡海旅台的河北籍篆刻家王壮为先生、寓居纽约的上海篆刻家徐云叔先生,都曾为王先生刻过印。在古书画上打收藏印,不宜大,忌粗犷奔放,所以,近世的收藏印多以印风工稳为主。王先生虽有一方齐白石的印,但是不宜作为收藏印盖在书画上。王先生的妻子沈慧女士,有一方朱文小印,盖在小幅作品上甚是相宜。但盖在大作品上,就会显得太小。好在王先生生前曾请人刻了一方比较大的“方慧共赏”的圆朱文收藏印,盖在大条幅上正合适。

印章选好后,便是清洗。很多书法家并不经常清洗他们的印章,油质印泥会黏在印章凹进去的部分,随着时间推移,越积越多,盖出来的印章,边缘会不清晰。在古书画上盖收藏印,应该打得干净清晰,让精美的篆刻艺术和书画相得益彰。我把印章放在温水里泡一阵,然后用牙刷沾着肥皂,轻轻地清洗,用力重则会损害印面。清洗完后,擦干,再晾一会,便可以用来钤印了。平时我写字盖章,其实并没有这么仔细。这次受人之托,总要尽力做好,这样才对得起三百年前的八大山人,对得起一直提携我的王方宇先生,对得起一个公立博物馆。

古书画历尽无数兵燹浩劫,能够流传至今,是幸中之幸,面对之已有敬畏心。在上面打印,不容有错,是个挑战。在古书画上打印,有四个方面要特别注意:第一是印章的位置。一般说来,收藏印都在角落里找一个空间来盖。由于是古书画,常有过往收藏家的印鉴,可以选择钤于旧印之上。如果上面已经盖了好几个印,只能选择先前收藏印的旁侧。这时,印章大小,朱文还是白文,和先前收藏印之间的协调,都在考虑之内。第二,要绝对保证印章的方向正确。王先生本人曾在自己的一件藏品加盖印章时,盖颠倒了。我们在古书画上,偶尔也能见到这样的例子。这是盖印可能出现的最坏情况。要改正这样的错误,只有重新装裱时挖补,但这又增加了作伪嫌疑。第三,盖印章时,手要特别稳。因为印泥本身是油质的,在纸面光洁的书画上,容易打滑。手稍微犹豫颤抖,印痕的边缘就会出现重合或者变宽,影响美观。第四,要防止不当心把印泥蹭到画面的其他地方。印泥粘上画面之后,是不容易够把它去掉的。

我在每一个印章的顶部或侧面,标好哪一面是正面,保证打印章时,印面方向是正确的。

在为每一件书画盖印前,王少方和我都会把作品打开,仔细选择合适的位置。为了防止印泥蹭到画面上,王少方事先买了一些防水的透明纸,我们用这种纸把整个画面遮得严严实实的,只留下盖印章的位置,有时整个露出的地方不超过五平方厘米,甚至只有二三平方厘米。这样就很保险,万一印章不当心掉下来,也是掉在遮盖的纸上,不会触及画面。

准备就绪后,终于开始打印章了,心里不免有些紧张。我想,如果藏品是我自己的,压力或许会小些。可受人之托,情形就不同了。我拿起选好的印章,轻轻地蘸着印泥,反复查看印泥是否已经均匀地覆盖了整个印面。王少方坐在我的左侧,与我反复核对我手中的印章方向是否正确。然后,我的手慢慢移向那个位置,将印盖上纸面。稍停片刻,然后缓缓提起,避免纸上的印泥被拉带得不均匀。一张接着一张,一个接着一个,就这样,我一共打了一百多次印章。在一百多个印痕当中,只有一个因手稍微抖了一下,边缘略粗了一点,其他的都位置端正,用力均匀,字迹清晰,堪称成功。

由于整个过程非常缓慢耗时,我们工作了两天。完成最后一次打印后,如释重负。但精神高度集中,使人相当疲劳。一件本来看起来颇为轻松的风雅之事,居然成了累人的活儿。我有写日记的习惯,5月5日那天的日记这样写道:“在少方家盖印章。张子宁和他们馆长一起来签合同。完成了(盖)印章。一切还算顺利,没有大问题。”5月6日,我飞回波士顿。

四

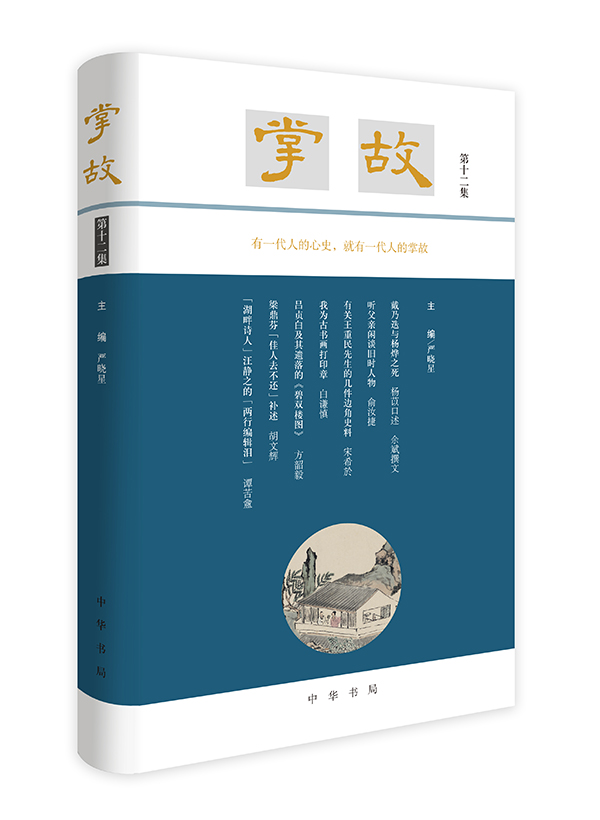

不久,王方宇先生旧藏的部分八大山人书画,顺利入藏弗利尔美术馆。2003年,经过五年筹备的“天倪:王方宇与沈慧藏八大山人书画”展在弗利尔美术馆举办,由张子宁、白谦慎、安明远合著的同名展览图录同时出版,这是对王方宇先生在八大山人书画收藏与研究方面所作贡献的致敬。

前面说过,张彦远的《历代名画记》就讲到收藏印。五代、宋代,都有收藏印,以后这个传统就没有断过。但在1949年以后,这个情况发生了很大变化。由于当时的情势,虽然文物商店还在公开卖古董,收藏家之间也有私下的转让,但似乎并不活跃。上世纪八十年代,我在上海见过一些老先生在自己的收藏上盖印章。比如,1985年,我的老师金元章先生曾带我在上海拜访收藏家郑梅清先生,看他收藏的傅山《哭子诗卷》,上面就有郑先生收藏印。给古画打印章这种事情,在小部分人当中依然存在。

王少方请我在他父亲的旧藏进入博物馆之前盖印,是考虑到文物进了博物馆后,就不能再在上面钤印了。不过,这是现在的规矩。在上海博物馆收藏的一些古代绘画上面,还能看到1949年以后上海文管会打的一些印章,无论是打印的位置、印章的艺术水平,还是所用印泥,都非常讲究。可见,在五十年代,还是可以在公藏文物上钤盖印章的。我们的前辈们还讲究这个。我所见过的古书画上的收藏印,张大千的算是很讲究的。他用的印章好,印色雅,打在古画上,很精神。

现在有这方面修养的人少了。我们不时可以看到,有些收藏家打印章的位置不很妥当。我曾在一个著名大学图书馆的线装书上,见到新近钤盖的印章,效果不太理想,有损书的美感。中国古书是美而高雅的,为书打印章,底下要垫一块薄而硬的塑料板,这样纸面的受力才能均匀,印痕看上去清晰。

千禧年以来,中国大陆的私人收藏、拍卖市场都非常活跃,艺术品的交易活动日益频繁,很多书画进入私人收藏。这些新藏家也开始在自己的藏品上盖印章。譬如,近墨堂主人林霄先生,收藏古代书法名迹驰名海内外,他就常常在自己的藏品上盖印。不过,在上世纪九十年代,中国大陆的拍卖市场刚刚开始,私人收藏活动还不那么活跃,我在两天之内,在中国艺术史上一位伟大画家的一批作品上打了收藏印,这段经历对我来说,既新奇也令人兴奋,至今难忘。

(本文原刊于《掌故》第十二集,中华书局2025年10月出版,原题为《我为古书画打印章》)

古书画历尽无数兵燹浩劫,能够流传至今,是幸中之幸,面对之已有敬畏心,在上面打印,不容有错,当然是一个挑战。

知名艺术史学者白谦慎20多年前曾应约在收藏家王方宇先生收藏的八大山人等传世书画上,钤下收藏印痕,并于新近撰文回忆这一往事。本文为白谦慎授权刊发。

我最初和印章发生关联,在1973年。那倒不是因为书画,而是工作需要用名章。1972年中学毕业,还在“文革”后半期,那年上海没有招收高中生,中学毕业生面临分配。我的哥哥在1969年到黑龙江插队落户,根据政策,我可以留城工作。我选择了到上海财贸学校金融班学习,学制两年,但第二年我们便开始在银行里实习了。在储蓄所上柜台,为顾客的存取款项服务。算完账后,要在顾客的存折上和银行的账本上盖上我的名章。章子是银行给实习生们统一刻的,是刻在牛角上扁横的楷书印。从1973年冬银行实习到1978年秋考上大学,我在银行工作五年,可以想象,我曾多少次用这枚印章。只不过,它和书画无缘。

上世纪七十年代白谦慎在银行工作时用的印章

1973年,我在萧铁先生的指导下开始学书法。那时娱乐少,喜欢书法后,它成为我业余生活的重要内容。平时除了临习《多宝塔》,便是买一些今天看来相当简陋的书法出版物作为参考,看展览,学习他人的作品。看到人们写完字作完画都盖上印章,我也请萧铁先生的一位王姓友人为我刻了两方印,开始模仿着古人和师友们,在自己稚嫩的习作上盖上名章。五十多年过去了,在自己写的字后盖印的习惯一直没有改变过。

使用印章,在有些文明中比中国要早。在两河流域的早期文明,有滚筒印。与我们邻近的印度河流域,现在的巴基斯坦,古代也有带文字和图像的印章。印章在中国最早使用的时间,学界尚无定论。有的学者认为,商代晚期以前就已出现并使用印章。作为凭信的印章,在春秋战国时期,已经比较普遍。从此,印章的使用在中国就再没有停止过,成为中国文化具有恒久的持续性的又一例证。在书圣王羲之的时代,善书者写完字不钤名章。在书画作品上钤以印章,最初可能始于收藏活动。张彦远的《历代名画记》就记录了鉴藏印。到了宋代,也有为数不多的文人开始在自己的作品上落款后盖印,是谓“款印”。到了元代,用款印逐渐成为一种后人习以为常的惯例,虽然依然有少数书画家有时并不盖印。

1990年,我进入艺术史领域。从此,接触古代文物的机会多了,常能在古书画上见到古今收藏家的印章。我接触过的中国前辈收藏家,如王季迁、王方宇、翁万戈诸位先生,都会在他们的藏品上钤盖印章,以示这些书画曾经他们收藏。这种盖收藏印的风气也影响了收藏中国书画的西方人,在顾洛阜(John Crawford)收藏的中国古书画上,能见到印文为“顾洛阜”和“汉光阁”(顾氏的斋号)的印章。安思远(Robert Ellsworth)在他收藏的中国书画和善本碑帖上,也常常盖着“安思远”的印章。普林斯顿大学的校友艾略特(John Elliott)收藏中国古代书法在西方最为宏富,有唐摹本王羲之的《行穰帖》、黄庭坚的《赠张大同卷》等赫赫名迹。他的好友刘先女士(罗寄梅夫人)曾嘱我为其刻一方朱文名章。不过,艾略特直至去世,都不曾在所藏古书画上钤盖印章。他去世后,所藏书画都按遗嘱由普林斯顿大学艺术博物馆收藏,这批书画永远不会有他的收藏印。

在古书画上写题跋,钤盖收藏章,对于后世的艺术史学者来说,提供了不少研究线索。我第一次成批地近距离上手观看并整理古书画上的题跋和印章,在上世纪九十年代初。1992年,我的老师班宗华教授受耶鲁大学美术馆委托,策划王南屏家族收藏明清书画精品展,我和我的同学们参与了展览的筹备工作。班老师带着他的学生们到王南屏先生的儿子王朴仁教授家挑选作品,作品选定后,运到耶鲁大学美术馆,我们便开始研究这些藏品。班老师邀请一些资深学者撰写论文,我们撰写展品词条和做著录。所谓著录,就是将每件作品的尺寸、材质、签条、引首、题跋、印章等,都用文字记录下来,刊登在图录之中。由于我会刻印并辨识草书和篆书,著录工作主要由我来负责。我们编写的词条和著录后来都刊登在1994年出版的《玉斋珍藏明清书画精选》这本展览图录中了。那次整理工作,对我以后的研究大有帮助。我当了教授后,也常常给学生这方面的训练。如今的高校,传授这方面知识的课程并不多,年轻的学子中,能够熟练地使用题跋和印章资料的并不多。

研究古代书画艺术的学者们,大多不是收藏家,平素虽能在各种展览、库房、图录、网络上见到不少古书画,却很少有人能有机会在古书画上写题跋和打印章。我却因为一个特殊的机缘,在两天之内为一批珍贵的古书画打印章。此事发生在1998年,和王方宇先生(1912—1997)的收藏有关。

二

王方宇先生是北京人,祖上经商,家境殷实。他自幼喜爱艺术,收藏的兴趣很可能在四十年代就培养起来了,因为在他的印章中,有一方齐白石为他刻的印。二战后,他留学美国,毕业后先后在耶鲁大学和西东大学任教,是著名的汉语教学专家。和一般的教授不同,王先生很有经营意识,除了教书外,他还做善本书的生意。他和张大千交谊甚深,五十年代从张大千手中分期付款购得一些八大山人的收藏后,缩衣节食,利用自己的专业知识,在拍卖会购买书画,逐渐建立了世界上最大的八大山人书画的私人收藏。除了八大山人,他还收藏齐白石、傅抱石等近现代书画家的作品。

王方宇与白谦慎,1992年在纽约华美协进社出席中国篆刻研讨会

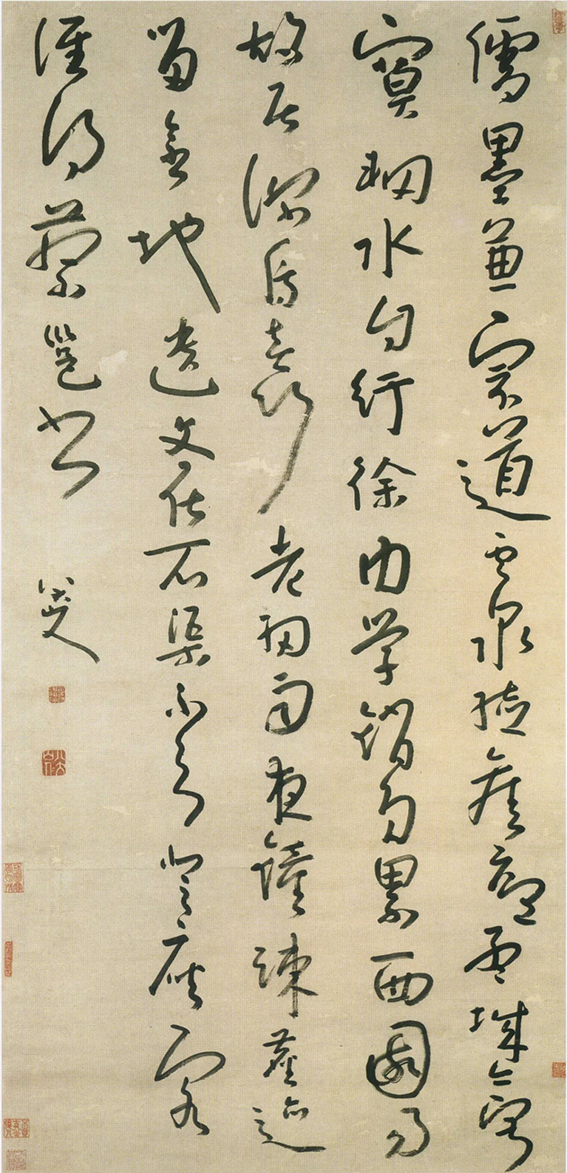

八大山人行草书耿湋立轴,王方宇旧藏

1985年,我还没有出国留学,经袁行霈老师的妻子杨贺松老师的介绍,和王方宇先生建立了通信联系。1986年,我到美国新泽西的罗格斯大学政治学系攻读比较政治,抵美后,发现王先生的家离我们学校不远。学会开车后,不时到他的府上请教,慢慢地和他熟了,也认识了他的儿子王少方先生。1990年,我改行到耶鲁大学艺术史系攻读艺术史博士学位,王先生是推荐人之一。

九十年代以后,王先生的心脏出现一些问题,做了手术。王先生的身体总的来说是不错的,思维很敏捷,心脏手术在美国也很成熟,所以大家(包括王先生本人)都以为做这样的手术没什么问题。出乎意料的是,手术几天后他在病房和儿子谈话时,突然心律失常,猝死。王先生在做手术之前,对术后的预判很乐观,没有留下和自己收藏相关的遗嘱,而夫人也在数年前去世了,怎么样处置父亲留下的遗产,成为王少方面临的一个大问题。好在王先生在生前已经把他最好的绘画作品做了整理,交代儿子,在他去世后将这部分藏品捐给博物馆,嘉惠学界艺林。

纽约大都会艺术博物馆、耶鲁大学美术馆、弗利尔美术馆都想得到王先生的捐赠。时任弗利尔美术馆中国书画部主任的张子宁先生,为人稳重可靠,学术水平高,王少方信任他,经过再三思考,决定把这批东西捐给弗利尔美术馆。弗利尔美术馆在美国的首府华盛顿特区,是公立的亚洲艺术博物馆。

王少方在和弗利尔美术馆接洽捐赠事宜时,做了一个决定:在这些作品上盖上他父母的印章,让后人知道这批东西曾经由他的家族收藏。他也保留了一部分父亲的收藏,他希望这部分作品也盖上印章,以后的研究者可以通过印章知道一个完整的王方宇夫妇的八大山人收藏。王方宇先生在去世前,曾在部分书画上盖过印章,但大部分只盖了王先生自己的印章。王少方认为,既然是父母的共同收藏,应该把母亲的印章也补盖上去。

白谦慎为王方宇刻印章

由谁来在这些古书画上盖印章呢?王少方想到了我,因为我会刻印,曾给王先生刻过印。我平时写字,常盖印章,但在古书画上盖印,在此之前仅有一次。九十年代初,张充和老师曾命我在她收藏的一个文徵明的行草长卷上题跋,我在这个长卷拖尾部分写完题跋后盖过印,但并没有在本幅上面盖过印。而这次受王少方嘱托盖印就不一样了,那是直接盖在画面上。虽然压力颇大,但王先生于我有提携之恩,责无旁贷。

三

王少方为我买了一张机票,5月4日我飞到了新泽西州,在王少方的家中住下。盖印要有好的印泥,张子宁先生托篆刻名家吴子健先生在上海西泠印泥厂买了上等印泥,快递寄到美国。当我抵达新泽西时,印泥已经先几日到了。

王先生是书法家,印章比较多。我做的第一件事情便是挑选适合打在古书画上的印章。由于有的作品很大,有的只是小的册页,必须根据画幅的大小来选择印章。研究书画史的学者都知道,乾隆皇帝收藏了很多书画,喜欢在上面盖印,有时在很小的画上面盖上一个巨大的印,昭示他至高无上的皇权,但却破坏了画面的和谐,极大地影响了观赏,被后世诟病。私人收藏家一般不会这么做。我先把王先生的印章选出一部分比较适合盖收藏印的,一般说来,选那些比较工整的印章。乔大壮先生、董作宾先生、渡海旅台的河北籍篆刻家王壮为先生、寓居纽约的上海篆刻家徐云叔先生,都曾为王先生刻过印。在古书画上打收藏印,不宜大,忌粗犷奔放,所以,近世的收藏印多以印风工稳为主。王先生虽有一方齐白石的印,但是不宜作为收藏印盖在书画上。王先生的妻子沈慧女士,有一方朱文小印,盖在小幅作品上甚是相宜。但盖在大作品上,就会显得太小。好在王先生生前曾请人刻了一方比较大的“方慧共赏”的圆朱文收藏印,盖在大条幅上正合适。

印章选好后,便是清洗。很多书法家并不经常清洗他们的印章,油质印泥会黏在印章凹进去的部分,随着时间推移,越积越多,盖出来的印章,边缘会不清晰。在古书画上盖收藏印,应该打得干净清晰,让精美的篆刻艺术和书画相得益彰。我把印章放在温水里泡一阵,然后用牙刷沾着肥皂,轻轻地清洗,用力重则会损害印面。清洗完后,擦干,再晾一会,便可以用来钤印了。平时我写字盖章,其实并没有这么仔细。这次受人之托,总要尽力做好,这样才对得起三百年前的八大山人,对得起一直提携我的王方宇先生,对得起一个公立博物馆。

古书画历尽无数兵燹浩劫,能够流传至今,是幸中之幸,面对之已有敬畏心。在上面打印,不容有错,是个挑战。在古书画上打印,有四个方面要特别注意:第一是印章的位置。一般说来,收藏印都在角落里找一个空间来盖。由于是古书画,常有过往收藏家的印鉴,可以选择钤于旧印之上。如果上面已经盖了好几个印,只能选择先前收藏印的旁侧。这时,印章大小,朱文还是白文,和先前收藏印之间的协调,都在考虑之内。第二,要绝对保证印章的方向正确。王先生本人曾在自己的一件藏品加盖印章时,盖颠倒了。我们在古书画上,偶尔也能见到这样的例子。这是盖印可能出现的最坏情况。要改正这样的错误,只有重新装裱时挖补,但这又增加了作伪嫌疑。第三,盖印章时,手要特别稳。因为印泥本身是油质的,在纸面光洁的书画上,容易打滑。手稍微犹豫颤抖,印痕的边缘就会出现重合或者变宽,影响美观。第四,要防止不当心把印泥蹭到画面的其他地方。印泥粘上画面之后,是不容易够把它去掉的。

王方宇、沈慧旧藏八大山人山水册页

我在每一个印章的顶部或侧面,标好哪一面是正面,保证打印章时,印面方向是正确的。

在为每一件书画盖印前,王少方和我都会把作品打开,仔细选择合适的位置。为了防止印泥蹭到画面上,王少方事先买了一些防水的透明纸,我们用这种纸把整个画面遮得严严实实的,只留下盖印章的位置,有时整个露出的地方不超过五平方厘米,甚至只有二三平方厘米。这样就很保险,万一印章不当心掉下来,也是掉在遮盖的纸上,不会触及画面。

准备就绪后,终于开始打印章了,心里不免有些紧张。我想,如果藏品是我自己的,压力或许会小些。可受人之托,情形就不同了。我拿起选好的印章,轻轻地蘸着印泥,反复查看印泥是否已经均匀地覆盖了整个印面。王少方坐在我的左侧,与我反复核对我手中的印章方向是否正确。然后,我的手慢慢移向那个位置,将印盖上纸面。稍停片刻,然后缓缓提起,避免纸上的印泥被拉带得不均匀。一张接着一张,一个接着一个,就这样,我一共打了一百多次印章。在一百多个印痕当中,只有一个因手稍微抖了一下,边缘略粗了一点,其他的都位置端正,用力均匀,字迹清晰,堪称成功。

由于整个过程非常缓慢耗时,我们工作了两天。完成最后一次打印后,如释重负。但精神高度集中,使人相当疲劳。一件本来看起来颇为轻松的风雅之事,居然成了累人的活儿。我有写日记的习惯,5月5日那天的日记这样写道:“在少方家盖印章。张子宁和他们馆长一起来签合同。完成了(盖)印章。一切还算顺利,没有大问题。”5月6日,我飞回波士顿。

四

不久,王方宇先生旧藏的部分八大山人书画,顺利入藏弗利尔美术馆。2003年,经过五年筹备的“天倪:王方宇与沈慧藏八大山人书画”展在弗利尔美术馆举办,由张子宁、白谦慎、安明远合著的同名展览图录同时出版,这是对王方宇先生在八大山人书画收藏与研究方面所作贡献的致敬。

张子宁、白谦慎、安明远《天倪:王方宇与沈慧藏八大山人书画》图录,弗利尔美术馆2003年

前面说过,张彦远的《历代名画记》就讲到收藏印。五代、宋代,都有收藏印,以后这个传统就没有断过。但在1949年以后,这个情况发生了很大变化。由于当时的情势,虽然文物商店还在公开卖古董,收藏家之间也有私下的转让,但似乎并不活跃。上世纪八十年代,我在上海见过一些老先生在自己的收藏上盖印章。比如,1985年,我的老师金元章先生曾带我在上海拜访收藏家郑梅清先生,看他收藏的傅山《哭子诗卷》,上面就有郑先生收藏印。给古画打印章这种事情,在小部分人当中依然存在。

王少方请我在他父亲的旧藏进入博物馆之前盖印,是考虑到文物进了博物馆后,就不能再在上面钤印了。不过,这是现在的规矩。在上海博物馆收藏的一些古代绘画上面,还能看到1949年以后上海文管会打的一些印章,无论是打印的位置、印章的艺术水平,还是所用印泥,都非常讲究。可见,在五十年代,还是可以在公藏文物上钤盖印章的。我们的前辈们还讲究这个。我所见过的古书画上的收藏印,张大千的算是很讲究的。他用的印章好,印色雅,打在古画上,很精神。

现在有这方面修养的人少了。我们不时可以看到,有些收藏家打印章的位置不很妥当。我曾在一个著名大学图书馆的线装书上,见到新近钤盖的印章,效果不太理想,有损书的美感。中国古书是美而高雅的,为书打印章,底下要垫一块薄而硬的塑料板,这样纸面的受力才能均匀,印痕看上去清晰。

千禧年以来,中国大陆的私人收藏、拍卖市场都非常活跃,艺术品的交易活动日益频繁,很多书画进入私人收藏。这些新藏家也开始在自己的藏品上盖印章。譬如,近墨堂主人林霄先生,收藏古代书法名迹驰名海内外,他就常常在自己的藏品上盖印。不过,在上世纪九十年代,中国大陆的拍卖市场刚刚开始,私人收藏活动还不那么活跃,我在两天之内,在中国艺术史上一位伟大画家的一批作品上打了收藏印,这段经历对我来说,既新奇也令人兴奋,至今难忘。

(本文原刊于《掌故》第十二集,中华书局2025年10月出版,原题为《我为古书画打印章》)

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073