当前位置 > 媒体报道详细页

张信谈从镇江出发的新全球史

评论内容:

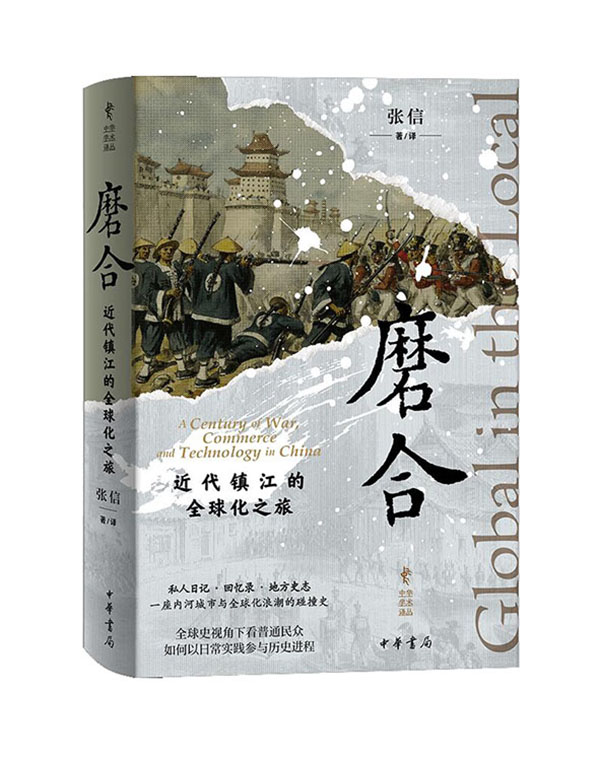

《磨合:近代镇江的全球化之旅》(中华书局,2025年8月出版,以下简称《磨合》,英文原著The Global in the Local: A Century of War, Commerce, and Technology in China于2023年由哈佛大学出版社出版)是一部极具学术野心的著作。

作者张信,是美国印第安纳大学印第安纳波利斯校区历史系终身教授。他1977年进入华东师范大学历史系,本科毕业后即赴美深造。作为上世纪八十年代在西方从事中国研究的学者,他深受其时流行的地方史研究方法的影响,第一部著作即以地方为视角探索近代中国国家与地方之间的关系(Social Transformation in Modern China: The State and Local Elites in Henan,2000年由剑桥大学出版社出版,2004年中华书局推出中译本《二十世纪初期中国社会之演变:国家与河南地方精英,1900-1937》,系“世界汉学论丛”论著之一)。其后,随着全球化浪潮的铺开,全球史随即兴起并迅速发展,涌现了很多研究和理论。作为在西方学界浸润有年的中国研究者,张信遍览西方的中国研究,广泛涉猎世界其他地区的全球史研究,他尝试结合全球史与地方史,提出了“全球变化是如何在地方发生的”另一解答——“磨合”。他以这一概念来描述全球变化与地方社会之间持续、双向、充满张力的调适过程——既非单向压制,也非截然对立,而是最终走向融合。相关理论思考和实践即具体呈现于他的新著《磨合》中。

《磨合》一书出版后,在海外汉学界受到了广泛的关注,杜赞奇、彭慕兰等知名学者都给予了极高的评价。杜赞奇称张信将全球史带入了一个新的方向,是当今全球研究引领潮流的三人之一——区别于彭慕兰和杜赞奇本人的研究。近期,《上海书评》围绕新书专访了张信教授。

“磨合”是您书中译本的标题,书中也反复出现这个词,有时带引号,有时不带。它在英文原著中对应哪个词?您在不同语境下是否使用了不同的表达?

张信:在英文原著中,这个词始终是“negotiation”,或更完整地说是“negotiation process”。表面看是协商、讨价还价,但远不止于此——它指一种持续、双向、充满张力的调适过程,既非全球单方面压制地方,亦非两者截然对立,而是最终走向融合。日本学者滨下武志等人早就指出,“negotiation”不仅限于商业谈判,还包含交融、矛盾、斗争乃至生死博弈。我反复思考多年,觉得中国人说的“磨合”最贴切——如同两个新零件装在一起,先摩擦、碰撞,甚至冒烟,慢慢却咬合得严丝合缝。这不正是全球变化与地方社会之间的真实互动吗?因此,我可能是第一个将“negotiation”译为“磨合”的人。书中,我有时加引号,特别是在理论框架部分,强调其为核心概念;有时不加,让它自然融入历史叙述,描述镇江的士兵、商人、牙人、船主、妇女如何日复一日地与外来力量周旋,利用、改造它们,最终把全球变化嵌进自己的生活,也把地方生命力注入全球进程。

《磨合》英文原著的主标题是“The Global in the Local”,意在探讨全球与地方的关系。《中文版序》更以长篇综述回顾了学界对十九世纪至二十世纪初,地方社会与全球化交融过程——包括但不仅限于中国——的研究,及相关理论。您如何看待全球与地方的关系?

张信:我的研究方法是将全球史与地方史相结合,以此修正全球史研究中常见的二元对立——要么“全球接管本地”,要么“文明冲突导致异质化”。这一理论的完整脉络与学术基础已在《中文版序》中系统阐述。这里我重点谈谈其形成背景。

二十一世纪初,全球史在西方史学界迅速兴起,其背景一是现实全球化浪潮,二是学者对“西方崛起”目的论的反思。其中,彭慕兰(Kenneth Pomeranz)功不可没——他质疑了西欧在经济和工业技术发展上的特殊论,这打破了欧洲中心主义的叙事框架。我们这些研究中国史的学者,多从二十世纪八九十年代的地方史传统走来。那时地方史占据主流,我本人早期研究也以河南地方社会为题。但进入二十一世纪后,全球史的“自上而下”视角让地方史似乎突然边缘化——研究地方的人觉得全球史空洞泛泛,研究全球的人又认为地方史缺乏宏观意义。更关键的是,即便在批判现代化理论之后,许多全球史论述仍暗含其逻辑延续。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)那句“全球化就是现代化的高度发展”最具代表性,我明确反对这种观点。正因如此,我尝试走一条将“自上而下”与“自下而上”相结合的道路。我不认同乔治·瑞泽尔(George Ritzer)的“全球同质化”论,也不接受萨缪尔·亨廷顿(Samuel P. Huntington)的“文明冲突”论。我提出“磨合”(negotiation)这一核心概念,用以描述全球变化与地方社会之间持续、双向、充满张力的调适过程——既非单向压制,也非截然对立,而是最终走向融合。

在镇江这个个案中,这一方法得到了充分体现:宏观层面,我将镇江置于帝国主义兴起、亚洲贸易网络重构、技术全球传播的背景之下;微观层面,我沉潜于镇江这样一个中小型内陆城市,利用地方档案、商会记录、私人日记等资料挖掘牙人、船主、妇女、士兵的日常策略与能动性;双向互动,全球变化只有通过地方社会才得以实现,而地方社会也在与全球力量的“磨合”中重塑自身。由此,全球与地方不再是割裂的二元体,而是一个共生的连续体(symbiotic continuum)。镇江的变迁表明,中国近代史并非被动“纳入”现代性,而是一场由无数普通人参与的、具有鲜明地方性的共生演化。英文标题“The Global in the Local”本身就点明了这一点——全球并非凌驾于地方之上,而是内嵌于地方的日常实践与个体选择之中。全球化不是单向的“接管”或“摧毁”,而是“磨合”。

在镇江的百年变迁中,“磨合”体现为:在战争层面,镇江之战不是简单的“西方冲击”,而是全球军事扩张与地方社会恐惧、贞节观念、集体记忆交织的产物,妇女的“仁慈杀戮”正是地方文化对全球暴力的极端回应与重构;在商业层面,牙行制度并未因全球贸易体系的到来而消亡,反而成为连接上海金融中心与内地市场的中介枢纽,牙人利用传统人脉与行业惯例,将全球糖贸、银元流通嵌入本地规则,实现了主动的“接轨”;在技术层面,小蒸汽船的传播并非被动接受,而是船主、码头工人、地方政府、外国领事馆多方博弈的结果,技术被改造为服务于内地短途运输的“鸡鸭船”,国家权力也借此向下渗透,地方社会则在夹缝中寻求生存与发展。因此,全球化不是发生在地方“之上”的宏大叙事,而是通过地方的能动性得以实现并被重塑的历史过程。镇江的士兵、商人、船主、妇女并非被动适应者,而是历史的共同作者。他们以各自的智慧、坚韧与策略,在全球浪潮中挣扎、利用、创造,最终推动了中国社会走向一种具有鲜明地方性的近代化。

您提到,最初计划通过芜湖、扬州、安庆、南通、镇江五城的历史来考察“全球寓于地方”这一主题。这五城在地理、区位与功能上具有相似性,其近代转型内容也十分丰富。为何最终成书时选定镇江?除资料丰富外,是否还有其他原因?

张信:我的第一本书在剑桥大学出版社出版时,编辑与我讨论后续计划,她对以长江中下游几座中小型城市展开研究很感兴趣。我随之按此计划搜集资料并开始写作,但写着写着,感到只是在展示历史考证功夫与英文写作能力,缺乏兴奋点。于是,我决定推倒重来:重新构建理论框架,重新审视并完善史料。镇江资料最为完整,我便以此为重点重新开始,越研究越兴奋,仿佛在为自己寻找全球变化与地方社会发展之间关系的答案,最终写成此书。

如你所说,这五城确有相似性,在我关注的三个方面——战争、贸易、技术——均发生了不同变化。但镇江有两点至关重要:一是它直接遭受外国入侵;二是它在近代亚洲贸易网络转型的关键期具备其他城市所没有的特征。近代亚洲贸易转型的核心是上海的兴起。上海不仅取代广州成为中国主要的经济中心,更成为中国与全球——特别是欧洲——联系的枢纽。我在书中提出“上海贸易网络”这一新概念,不是指上海与其周边中国城市形成的网络,而是借鉴日本学者的发现:上海形成了一个以中国商人团体为主导的独特亚洲贸易网络,涵盖上海与日本、韩国部分地区及邻近岛屿。例如,英国布匹并非直接销往日本,而是先运至上海,由中国商人转口至日本及其他地方。滨下武志认为,近代中国贸易网络与传统朝贡体系基本吻合,上海崛起后,这一区域仍通过既有连接成为亚洲与世界其他国家相连的关键节点。若研究五城,我本可深入探讨其受影响的过程。但我最终聚焦镇江,是因为它在十九世纪中后期至二十世纪初的中国经济转型中,提供了观察中国传统贸易体系瓦解并融入全球贸易网络最清晰的窗口——这一过程在其他通商口岸(如芜湖、安庆、南通、扬州)虽有体现,但远不如镇江完整、典型且层次丰富。

镇江地处长江与大运河交汇的战略要冲,长期作为漕运咽喉,承担传统“九大贸易区”体系下南北货物中转的枢纽功能。广州、潮州糖商携白糖、红糖北上,江苏北部、安徽、山东等地豆饼、芝麻、花生南下,南北商人汇聚镇江,却因本地习俗禁止直接交易,须通过牙行这一“第三方”中介完成。牙人凭借信息垄断与人脉网络,使用“拉子”“吃盘子”“欠分量”等手段,不仅操控市场,还将传统经纪制度深深嵌入跨区域贸易链条之中。然而,十九世纪下半叶以后,上海崛起为亚洲贸易与金融中心,远洋蒸汽船沿海岸线运行,大运河逐渐淤塞,铁路逐步兴建,旧有的以内河水道为主的跨区域贸易体系开始瓦解。大宗南北货物贸易逐渐转向天津、汉口等地,镇江的传统枢纽地位看似面临终结。但镇江并未衰落,而是实现了从“跨区域枢纽”到“专业化中介城镇”(brokerage town)的转型,成功嵌入以上海为中心的亚洲—全球贸易网络。这一转型的核心在于:商品结构专业化,镇江放弃大宗长途转运,专注“糖—北货业”等特定品类集散,南糖北上、北货南下,规模虽缩减,却更紧密对接上海市场需求;传统制度既有韧性又被重塑,牙行制度未被西方商行或新兴商帮取代,反而在全球经济格局中获得新生,牙人继续利用本地规则与人际网络,将全球糖贸、银元流通嵌入传统交易框架;金融体系主动接轨,镇江钱业公所每日公布各类外洋银元汇率,统一折算为上海“九八规元”,并在上海设立办事处,推行“见票批期”机制,为本地钱庄信用状提供真实性担保,这些创新显著促进了镇江与上海之间的资本流动与贸易结算,奠定了其“银码头”之称。蒸汽船的普及进一步加速了这一转型。远洋轮船不再深入内地,内河短途运输需求反而为小蒸汽船创造了生存空间。镇江本地船主灵活应对,或挂外国旗,或引入洋人入股,规避官方限制与洋行竞争;民族资本亦借一战机遇填补市场空隙,将小蒸汽船改造为服务乡村与城镇的“鸡鸭船”。因此,镇江的变迁并非被动纳入全球体系,而是地方社会基于既有制度、文化与人脉网络,主动、策略性地与全球变化进行“磨合”的结果。传统经纪制度、金融创新、技术改造、国家权力渗透,共同塑造了这一过程,最终使镇江赢得“银码头”之称。这正是全球在地方的嵌入与地方对全球的重塑的典型体现。

基于以上两点,我选择了镇江。因为若讨论十九世纪至二十世纪初百年间世界最主要的变化,大家公认有三大方面:一是全球经济一体化的加速,二是以工业化技术为主的世界技术变革,三是西方国家为对外扩张和争夺殖民地而发起的战争。在镇江的变迁中,我们不仅看到了西方工业化国家发动的战争对中国造成的打击与破坏,也看到了在全球经济一体化过程中中国传统贸易网络同时发生的深刻改变。与此同时,我们还可以领略到工业化国家的技术如何渗透并影响中国社会。

另外四城近代转型中,有张謇、李鸿章这样“大人物”对地方影响深远。在您思考全球与地方问题时,他们是否在考虑之中?您如何看待他们在地方的作用?

张信:确实,芜湖成为米市是李鸿章的决策。但我写这本书的主要目的并非聚焦“大人物”,而是以“小人物”为主,这是有深层原因的。

我得先从近几十年来美国史学界对“小人物”的重视谈起,也就是从后现代主义思潮的流行说起。二十世纪八九十年代,欧美兴起后现代主义思潮,我这次在北大和清华的讲座也详细谈及这一潮流。后现代主义对历史研究不可忽视的贡献,在于它倾向于研究普通人而非精英人物。在西方研究中国的学者中,若我写一本关于李鸿章的书,不会引起特别关注;写章炳麟的书,或许有人会读;但更多人会欣赏关于普通市民的著作。当初写这本书时,我怀有很大的雄心,我想写出一部能被学术界认可的作品,因此决定聚焦普通人。然而,研究普通人极为困难,因为资料稀缺且难以从零散材料中提炼出有价值的内容,我必须一份份翻检小报,在其中拼凑信息。西方学者认为,若能成功整合这些碎片,你就是有真本事的人。我的野心正在于此,所以着重书写了普通人,而未将张謇、李鸿章这样的人物置于核心。

当然,这并不意味着像张謇这样的地方性“大人物”对我们毫无意义。恰恰相反,他们在地方上的作为——如修公路、建新型工厂等——对中国地方社会产生了重大影响,尤其是在地方社会正与全球经济接轨的关键时期,作用尤为突出。但正因“小人物”研究难度极高,且目前关于镇江这类中小型城市普通人生活的描述仍显不足,我才将重点放在了“小人物”身上。

接下来想谈谈商人。书中商人出现频率很高,不仅在贸易网络部分,在西方技术(蒸汽船)章节也是如此。是否因为相较普通百姓,商人四处奔走,对时局变化更敏锐?

张信:我之所以特别讨论这些商人,是为了从镇江的视角呈现中国原有贸易体系的瓦解。在中国传统贸易体系中,商帮走南闯北是一个关键特征。老实说,这些商人本身就是普通民众的一部分。顺便一提,我的第一本书《二十世纪初期中国社会之演变》主要研究的是地方精英。而在撰写《磨合》时,我借鉴了一位印度史研究者的观点,对“地方精英”概念进行了修正,提出精英身份是相对的。

《磨合》中的余百川就是一个典型例子。余百川最初只是个挑担沿街叫卖小货的行商,常到一家店铺歇脚吃饭。由于来往频繁,他开始帮店里修东西、搬运货物,店主逐渐喜欢上他。后来店主年老返乡养老,便将店铺交给他,他引入自己的商业人脉。余百川由此逐步发迹,最终成为地方商界领袖,做了许多促进本地经济的事务,跻身历史研究中所称的地方精英之列。在研究和写作本书的过程中,我发现这类事例比比皆是。整个商人群体,其身份转变、地位更替都极为灵活,并非固定不变。这些人可能从小的零售或批发生意起步,依托江南地区的贸易环境,在地方与更广区域之间流动,从而积累财富并改变社会地位。

您在书中讲镇江在近代贸易转型中的地位变化,从传统商贸重镇变为联系大城市与乡村的一个节点,这让我想到施坚雅(G. William Skinner)模式中的市场等级。

张信:我这本书以镇江为焦点,但镇江代表了一类与之相似的中小型内陆城市。在中国,这类城市的数量远超大城市,而西方学界对它们的关注却极为不足,因此我决定以它们为研究对象。

施坚雅是美国历史地理研究的领军人物。他基于对四川的深入考察,将中国划分为九大贸易区——而非经济区,每个贸易区相对独立。施坚雅的这一框架颇具价值。与他的研究同样出色的还有罗威廉(William T. Rowe)的城市研究,他们运用大量数据阐释了中国传统贸易体系的内部结构、商人的运作机制及其延续发展。然而,他们未能解答一个关键问题:十九世纪末至二十世纪初,这一贸易体系究竟如何转型。施坚雅虽涉及农村,但很少探讨大城市与农村之间的联系如何维系。当然,他提到两者存在关联,例如小贩前往较大城市采购后返回,通常以四天路程为宜,但并未说明转型期内城市与农村关系发生了何种变化。在这一转型过程中,采购行为不再固定于某一城市:过去人们必然前往特定城市进货,而随着轮船等新技术的出现,尤其是蒸汽船的普及,一旦上海成为新的贸易中心,其他地区的贸易角色随之调整,采购路线改变,目的地更加分散,不再像以往那样固定。这是施坚雅等人未曾讨论的议题,我试图填补这一空白。我向读者展示了转型后,镇江这样的城市如何成为上海的中转枢纽。在写作本书时,我发现对镇江这类中小型城市如何在全球经济一体化进程中连接大城市与乡村,仍然存在关于城市与农村联系变迁的疑问,这一命题在费正清主导的“西方冲击—中国反应”论受到广泛批判后,鲜有深入探讨。这是一个重要议题,却未能持续展开。我在本书中有意识地拾起这些前人未谈及、未解决或未继续讨论的问题,借助我的理论框架加以剖析,并以镇江为案例进行说明。

镇江是您思考全球变化与地方互动的一个落点,但英文书名中不见“镇江”。从更大地理范围看,如何在您的理论中理解时空差异较大的近代中国?

张信:是的,我的着眼点甚至不限于中国,而是希望从镇江这一点出发,让读者看到其在全球范围内可能的发展情况。我以一点观整体。书中讨论的战争(军事变化)、贸易网络(经济变化)和蒸汽船(技术变化),在近现代史中属于全球范围内发生的三种主要变化。当然,从全球看,并非每个国家都发生战争。但对研究者而言,我需找到一个最能反映全球变化的点,通过对此点的讨论,揭示其在中国发生了什么,并以此为参照,与其他国家其他点上的变化比较。这就是我的目的。任何事物——如技术发展——都有先后,不可能均衡地出现在每个角落。在这种情况下,我们尽量找到一个能反映最多情况的点。打个比方,或许不完全准确:若研究一种疾病如何影响社会,我们往往选择病情最突出的地区。这样可将其作为例子,展示疾病在此地迅速形成气候的过程,进而推测其他地方可能发生的情况。作为历史研究者,我们希望提供这样具体的案例。

可以将这本书理解为一部微观全球史的著作吗?

张信:我希望从微观中窥探宏观,从一个点看到一个面。从这个意义上说,若你认为这是一部微观全球史著作,那么我希望这部微观全球史既有扎实的地方社会研究,又具备解释全球变化的宏观意义。

张信

《磨合:近代镇江的全球化之旅》(中华书局,2025年8月出版,以下简称《磨合》,英文原著The Global in the Local: A Century of War, Commerce, and Technology in China于2023年由哈佛大学出版社出版)是一部极具学术野心的著作。

作者张信,是美国印第安纳大学印第安纳波利斯校区历史系终身教授。他1977年进入华东师范大学历史系,本科毕业后即赴美深造。作为上世纪八十年代在西方从事中国研究的学者,他深受其时流行的地方史研究方法的影响,第一部著作即以地方为视角探索近代中国国家与地方之间的关系(Social Transformation in Modern China: The State and Local Elites in Henan,2000年由剑桥大学出版社出版,2004年中华书局推出中译本《二十世纪初期中国社会之演变:国家与河南地方精英,1900-1937》,系“世界汉学论丛”论著之一)。其后,随着全球化浪潮的铺开,全球史随即兴起并迅速发展,涌现了很多研究和理论。作为在西方学界浸润有年的中国研究者,张信遍览西方的中国研究,广泛涉猎世界其他地区的全球史研究,他尝试结合全球史与地方史,提出了“全球变化是如何在地方发生的”另一解答——“磨合”。他以这一概念来描述全球变化与地方社会之间持续、双向、充满张力的调适过程——既非单向压制,也非截然对立,而是最终走向融合。相关理论思考和实践即具体呈现于他的新著《磨合》中。

《磨合》一书出版后,在海外汉学界受到了广泛的关注,杜赞奇、彭慕兰等知名学者都给予了极高的评价。杜赞奇称张信将全球史带入了一个新的方向,是当今全球研究引领潮流的三人之一——区别于彭慕兰和杜赞奇本人的研究。近期,《上海书评》围绕新书专访了张信教授。

《磨合:近代镇江的全球化之旅》,张信著/译,中华书局,2025年8月出版,333页,78.00元

“磨合”是您书中译本的标题,书中也反复出现这个词,有时带引号,有时不带。它在英文原著中对应哪个词?您在不同语境下是否使用了不同的表达?

张信:在英文原著中,这个词始终是“negotiation”,或更完整地说是“negotiation process”。表面看是协商、讨价还价,但远不止于此——它指一种持续、双向、充满张力的调适过程,既非全球单方面压制地方,亦非两者截然对立,而是最终走向融合。日本学者滨下武志等人早就指出,“negotiation”不仅限于商业谈判,还包含交融、矛盾、斗争乃至生死博弈。我反复思考多年,觉得中国人说的“磨合”最贴切——如同两个新零件装在一起,先摩擦、碰撞,甚至冒烟,慢慢却咬合得严丝合缝。这不正是全球变化与地方社会之间的真实互动吗?因此,我可能是第一个将“negotiation”译为“磨合”的人。书中,我有时加引号,特别是在理论框架部分,强调其为核心概念;有时不加,让它自然融入历史叙述,描述镇江的士兵、商人、牙人、船主、妇女如何日复一日地与外来力量周旋,利用、改造它们,最终把全球变化嵌进自己的生活,也把地方生命力注入全球进程。

《磨合》英文原著的主标题是“The Global in the Local”,意在探讨全球与地方的关系。《中文版序》更以长篇综述回顾了学界对十九世纪至二十世纪初,地方社会与全球化交融过程——包括但不仅限于中国——的研究,及相关理论。您如何看待全球与地方的关系?

张信:我的研究方法是将全球史与地方史相结合,以此修正全球史研究中常见的二元对立——要么“全球接管本地”,要么“文明冲突导致异质化”。这一理论的完整脉络与学术基础已在《中文版序》中系统阐述。这里我重点谈谈其形成背景。

二十一世纪初,全球史在西方史学界迅速兴起,其背景一是现实全球化浪潮,二是学者对“西方崛起”目的论的反思。其中,彭慕兰(Kenneth Pomeranz)功不可没——他质疑了西欧在经济和工业技术发展上的特殊论,这打破了欧洲中心主义的叙事框架。我们这些研究中国史的学者,多从二十世纪八九十年代的地方史传统走来。那时地方史占据主流,我本人早期研究也以河南地方社会为题。但进入二十一世纪后,全球史的“自上而下”视角让地方史似乎突然边缘化——研究地方的人觉得全球史空洞泛泛,研究全球的人又认为地方史缺乏宏观意义。更关键的是,即便在批判现代化理论之后,许多全球史论述仍暗含其逻辑延续。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)那句“全球化就是现代化的高度发展”最具代表性,我明确反对这种观点。正因如此,我尝试走一条将“自上而下”与“自下而上”相结合的道路。我不认同乔治·瑞泽尔(George Ritzer)的“全球同质化”论,也不接受萨缪尔·亨廷顿(Samuel P. Huntington)的“文明冲突”论。我提出“磨合”(negotiation)这一核心概念,用以描述全球变化与地方社会之间持续、双向、充满张力的调适过程——既非单向压制,也非截然对立,而是最终走向融合。

在镇江这个个案中,这一方法得到了充分体现:宏观层面,我将镇江置于帝国主义兴起、亚洲贸易网络重构、技术全球传播的背景之下;微观层面,我沉潜于镇江这样一个中小型内陆城市,利用地方档案、商会记录、私人日记等资料挖掘牙人、船主、妇女、士兵的日常策略与能动性;双向互动,全球变化只有通过地方社会才得以实现,而地方社会也在与全球力量的“磨合”中重塑自身。由此,全球与地方不再是割裂的二元体,而是一个共生的连续体(symbiotic continuum)。镇江的变迁表明,中国近代史并非被动“纳入”现代性,而是一场由无数普通人参与的、具有鲜明地方性的共生演化。英文标题“The Global in the Local”本身就点明了这一点——全球并非凌驾于地方之上,而是内嵌于地方的日常实践与个体选择之中。全球化不是单向的“接管”或“摧毁”,而是“磨合”。

在镇江的百年变迁中,“磨合”体现为:在战争层面,镇江之战不是简单的“西方冲击”,而是全球军事扩张与地方社会恐惧、贞节观念、集体记忆交织的产物,妇女的“仁慈杀戮”正是地方文化对全球暴力的极端回应与重构;在商业层面,牙行制度并未因全球贸易体系的到来而消亡,反而成为连接上海金融中心与内地市场的中介枢纽,牙人利用传统人脉与行业惯例,将全球糖贸、银元流通嵌入本地规则,实现了主动的“接轨”;在技术层面,小蒸汽船的传播并非被动接受,而是船主、码头工人、地方政府、外国领事馆多方博弈的结果,技术被改造为服务于内地短途运输的“鸡鸭船”,国家权力也借此向下渗透,地方社会则在夹缝中寻求生存与发展。因此,全球化不是发生在地方“之上”的宏大叙事,而是通过地方的能动性得以实现并被重塑的历史过程。镇江的士兵、商人、船主、妇女并非被动适应者,而是历史的共同作者。他们以各自的智慧、坚韧与策略,在全球浪潮中挣扎、利用、创造,最终推动了中国社会走向一种具有鲜明地方性的近代化。

英军攻占镇江城

您提到,最初计划通过芜湖、扬州、安庆、南通、镇江五城的历史来考察“全球寓于地方”这一主题。这五城在地理、区位与功能上具有相似性,其近代转型内容也十分丰富。为何最终成书时选定镇江?除资料丰富外,是否还有其他原因?

张信:我的第一本书在剑桥大学出版社出版时,编辑与我讨论后续计划,她对以长江中下游几座中小型城市展开研究很感兴趣。我随之按此计划搜集资料并开始写作,但写着写着,感到只是在展示历史考证功夫与英文写作能力,缺乏兴奋点。于是,我决定推倒重来:重新构建理论框架,重新审视并完善史料。镇江资料最为完整,我便以此为重点重新开始,越研究越兴奋,仿佛在为自己寻找全球变化与地方社会发展之间关系的答案,最终写成此书。

如你所说,这五城确有相似性,在我关注的三个方面——战争、贸易、技术——均发生了不同变化。但镇江有两点至关重要:一是它直接遭受外国入侵;二是它在近代亚洲贸易网络转型的关键期具备其他城市所没有的特征。近代亚洲贸易转型的核心是上海的兴起。上海不仅取代广州成为中国主要的经济中心,更成为中国与全球——特别是欧洲——联系的枢纽。我在书中提出“上海贸易网络”这一新概念,不是指上海与其周边中国城市形成的网络,而是借鉴日本学者的发现:上海形成了一个以中国商人团体为主导的独特亚洲贸易网络,涵盖上海与日本、韩国部分地区及邻近岛屿。例如,英国布匹并非直接销往日本,而是先运至上海,由中国商人转口至日本及其他地方。滨下武志认为,近代中国贸易网络与传统朝贡体系基本吻合,上海崛起后,这一区域仍通过既有连接成为亚洲与世界其他国家相连的关键节点。若研究五城,我本可深入探讨其受影响的过程。但我最终聚焦镇江,是因为它在十九世纪中后期至二十世纪初的中国经济转型中,提供了观察中国传统贸易体系瓦解并融入全球贸易网络最清晰的窗口——这一过程在其他通商口岸(如芜湖、安庆、南通、扬州)虽有体现,但远不如镇江完整、典型且层次丰富。

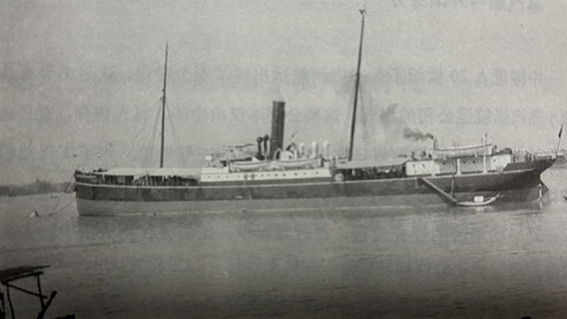

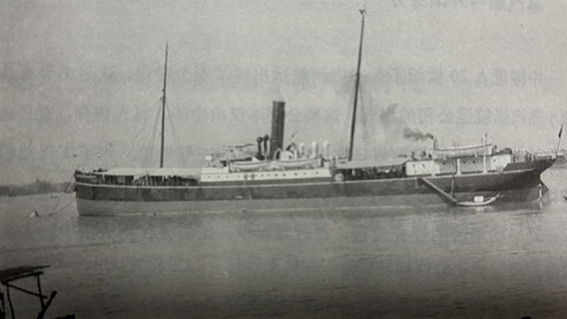

镇江地处长江与大运河交汇的战略要冲,长期作为漕运咽喉,承担传统“九大贸易区”体系下南北货物中转的枢纽功能。广州、潮州糖商携白糖、红糖北上,江苏北部、安徽、山东等地豆饼、芝麻、花生南下,南北商人汇聚镇江,却因本地习俗禁止直接交易,须通过牙行这一“第三方”中介完成。牙人凭借信息垄断与人脉网络,使用“拉子”“吃盘子”“欠分量”等手段,不仅操控市场,还将传统经纪制度深深嵌入跨区域贸易链条之中。然而,十九世纪下半叶以后,上海崛起为亚洲贸易与金融中心,远洋蒸汽船沿海岸线运行,大运河逐渐淤塞,铁路逐步兴建,旧有的以内河水道为主的跨区域贸易体系开始瓦解。大宗南北货物贸易逐渐转向天津、汉口等地,镇江的传统枢纽地位看似面临终结。但镇江并未衰落,而是实现了从“跨区域枢纽”到“专业化中介城镇”(brokerage town)的转型,成功嵌入以上海为中心的亚洲—全球贸易网络。这一转型的核心在于:商品结构专业化,镇江放弃大宗长途转运,专注“糖—北货业”等特定品类集散,南糖北上、北货南下,规模虽缩减,却更紧密对接上海市场需求;传统制度既有韧性又被重塑,牙行制度未被西方商行或新兴商帮取代,反而在全球经济格局中获得新生,牙人继续利用本地规则与人际网络,将全球糖贸、银元流通嵌入传统交易框架;金融体系主动接轨,镇江钱业公所每日公布各类外洋银元汇率,统一折算为上海“九八规元”,并在上海设立办事处,推行“见票批期”机制,为本地钱庄信用状提供真实性担保,这些创新显著促进了镇江与上海之间的资本流动与贸易结算,奠定了其“银码头”之称。蒸汽船的普及进一步加速了这一转型。远洋轮船不再深入内地,内河短途运输需求反而为小蒸汽船创造了生存空间。镇江本地船主灵活应对,或挂外国旗,或引入洋人入股,规避官方限制与洋行竞争;民族资本亦借一战机遇填补市场空隙,将小蒸汽船改造为服务乡村与城镇的“鸡鸭船”。因此,镇江的变迁并非被动纳入全球体系,而是地方社会基于既有制度、文化与人脉网络,主动、策略性地与全球变化进行“磨合”的结果。传统经纪制度、金融创新、技术改造、国家权力渗透,共同塑造了这一过程,最终使镇江赢得“银码头”之称。这正是全球在地方的嵌入与地方对全球的重塑的典型体现。

近代镇江航道上的蒸汽轮船

基于以上两点,我选择了镇江。因为若讨论十九世纪至二十世纪初百年间世界最主要的变化,大家公认有三大方面:一是全球经济一体化的加速,二是以工业化技术为主的世界技术变革,三是西方国家为对外扩张和争夺殖民地而发起的战争。在镇江的变迁中,我们不仅看到了西方工业化国家发动的战争对中国造成的打击与破坏,也看到了在全球经济一体化过程中中国传统贸易网络同时发生的深刻改变。与此同时,我们还可以领略到工业化国家的技术如何渗透并影响中国社会。

另外四城近代转型中,有张謇、李鸿章这样“大人物”对地方影响深远。在您思考全球与地方问题时,他们是否在考虑之中?您如何看待他们在地方的作用?

张信:确实,芜湖成为米市是李鸿章的决策。但我写这本书的主要目的并非聚焦“大人物”,而是以“小人物”为主,这是有深层原因的。

我得先从近几十年来美国史学界对“小人物”的重视谈起,也就是从后现代主义思潮的流行说起。二十世纪八九十年代,欧美兴起后现代主义思潮,我这次在北大和清华的讲座也详细谈及这一潮流。后现代主义对历史研究不可忽视的贡献,在于它倾向于研究普通人而非精英人物。在西方研究中国的学者中,若我写一本关于李鸿章的书,不会引起特别关注;写章炳麟的书,或许有人会读;但更多人会欣赏关于普通市民的著作。当初写这本书时,我怀有很大的雄心,我想写出一部能被学术界认可的作品,因此决定聚焦普通人。然而,研究普通人极为困难,因为资料稀缺且难以从零散材料中提炼出有价值的内容,我必须一份份翻检小报,在其中拼凑信息。西方学者认为,若能成功整合这些碎片,你就是有真本事的人。我的野心正在于此,所以着重书写了普通人,而未将张謇、李鸿章这样的人物置于核心。

当然,这并不意味着像张謇这样的地方性“大人物”对我们毫无意义。恰恰相反,他们在地方上的作为——如修公路、建新型工厂等——对中国地方社会产生了重大影响,尤其是在地方社会正与全球经济接轨的关键时期,作用尤为突出。但正因“小人物”研究难度极高,且目前关于镇江这类中小型城市普通人生活的描述仍显不足,我才将重点放在了“小人物”身上。

接下来想谈谈商人。书中商人出现频率很高,不仅在贸易网络部分,在西方技术(蒸汽船)章节也是如此。是否因为相较普通百姓,商人四处奔走,对时局变化更敏锐?

张信:我之所以特别讨论这些商人,是为了从镇江的视角呈现中国原有贸易体系的瓦解。在中国传统贸易体系中,商帮走南闯北是一个关键特征。老实说,这些商人本身就是普通民众的一部分。顺便一提,我的第一本书《二十世纪初期中国社会之演变》主要研究的是地方精英。而在撰写《磨合》时,我借鉴了一位印度史研究者的观点,对“地方精英”概念进行了修正,提出精英身份是相对的。

《磨合》中的余百川就是一个典型例子。余百川最初只是个挑担沿街叫卖小货的行商,常到一家店铺歇脚吃饭。由于来往频繁,他开始帮店里修东西、搬运货物,店主逐渐喜欢上他。后来店主年老返乡养老,便将店铺交给他,他引入自己的商业人脉。余百川由此逐步发迹,最终成为地方商界领袖,做了许多促进本地经济的事务,跻身历史研究中所称的地方精英之列。在研究和写作本书的过程中,我发现这类事例比比皆是。整个商人群体,其身份转变、地位更替都极为灵活,并非固定不变。这些人可能从小的零售或批发生意起步,依托江南地区的贸易环境,在地方与更广区域之间流动,从而积累财富并改变社会地位。

您在书中讲镇江在近代贸易转型中的地位变化,从传统商贸重镇变为联系大城市与乡村的一个节点,这让我想到施坚雅(G. William Skinner)模式中的市场等级。

张信:我这本书以镇江为焦点,但镇江代表了一类与之相似的中小型内陆城市。在中国,这类城市的数量远超大城市,而西方学界对它们的关注却极为不足,因此我决定以它们为研究对象。

施坚雅是美国历史地理研究的领军人物。他基于对四川的深入考察,将中国划分为九大贸易区——而非经济区,每个贸易区相对独立。施坚雅的这一框架颇具价值。与他的研究同样出色的还有罗威廉(William T. Rowe)的城市研究,他们运用大量数据阐释了中国传统贸易体系的内部结构、商人的运作机制及其延续发展。然而,他们未能解答一个关键问题:十九世纪末至二十世纪初,这一贸易体系究竟如何转型。施坚雅虽涉及农村,但很少探讨大城市与农村之间的联系如何维系。当然,他提到两者存在关联,例如小贩前往较大城市采购后返回,通常以四天路程为宜,但并未说明转型期内城市与农村关系发生了何种变化。在这一转型过程中,采购行为不再固定于某一城市:过去人们必然前往特定城市进货,而随着轮船等新技术的出现,尤其是蒸汽船的普及,一旦上海成为新的贸易中心,其他地区的贸易角色随之调整,采购路线改变,目的地更加分散,不再像以往那样固定。这是施坚雅等人未曾讨论的议题,我试图填补这一空白。我向读者展示了转型后,镇江这样的城市如何成为上海的中转枢纽。在写作本书时,我发现对镇江这类中小型城市如何在全球经济一体化进程中连接大城市与乡村,仍然存在关于城市与农村联系变迁的疑问,这一命题在费正清主导的“西方冲击—中国反应”论受到广泛批判后,鲜有深入探讨。这是一个重要议题,却未能持续展开。我在本书中有意识地拾起这些前人未谈及、未解决或未继续讨论的问题,借助我的理论框架加以剖析,并以镇江为案例进行说明。

镇江是您思考全球变化与地方互动的一个落点,但英文书名中不见“镇江”。从更大地理范围看,如何在您的理论中理解时空差异较大的近代中国?

张信:是的,我的着眼点甚至不限于中国,而是希望从镇江这一点出发,让读者看到其在全球范围内可能的发展情况。我以一点观整体。书中讨论的战争(军事变化)、贸易网络(经济变化)和蒸汽船(技术变化),在近现代史中属于全球范围内发生的三种主要变化。当然,从全球看,并非每个国家都发生战争。但对研究者而言,我需找到一个最能反映全球变化的点,通过对此点的讨论,揭示其在中国发生了什么,并以此为参照,与其他国家其他点上的变化比较。这就是我的目的。任何事物——如技术发展——都有先后,不可能均衡地出现在每个角落。在这种情况下,我们尽量找到一个能反映最多情况的点。打个比方,或许不完全准确:若研究一种疾病如何影响社会,我们往往选择病情最突出的地区。这样可将其作为例子,展示疾病在此地迅速形成气候的过程,进而推测其他地方可能发生的情况。作为历史研究者,我们希望提供这样具体的案例。

可以将这本书理解为一部微观全球史的著作吗?

张信:我希望从微观中窥探宏观,从一个点看到一个面。从这个意义上说,若你认为这是一部微观全球史著作,那么我希望这部微观全球史既有扎实的地方社会研究,又具备解释全球变化的宏观意义。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073