上一节讲《伍子胥列传》的时候,我们回到了春秋时代的楚国;这一节讲《商君列传》,我们要回到战国时代的秦国。

《商君列传》的主人公,不用说,大家也知道,就是大名鼎鼎的商鞅。按照《商君列传》的记载,商鞅又叫卫鞅, 但其实他既不姓卫,也不姓商,本姓公孙,正式的名字应该叫公孙鞅。但因为他是“卫之诸庶孽公子”,也就是卫国君王小老婆生的一系的后代,所以就被称为卫鞅。这位卫鞅先生呢,也算是个蛮有“国际视野”的人,虽然他血管里流动的,是卫国的王族之血,但他的服务对象,却是魏国的丞相。后来这位魏国丞相死了,魏国国君也没有重用他的意思,他就跳槽,应聘去了秦国。去秦国,他起点还蛮高的,找了秦国最高领导人秦孝公身边工作人员的关系,直接对标要做秦孝公的高级智囊。由于口才了得,最后真的说动秦孝公,开始了著名的商鞅变法。因为变法很成功, 他连带着还做了一回“带路党”,把老东家魏国打得连首都也只好搬迁,因此被新东家秦国封地于於、商,被尊称为商君,而他通行的名字,也因此成了商鞅。

在《商君列传》里,围绕着商鞅变法,讲了不少故事。 因为这些故事,大多在教科书里都很容易见到,文字也不难,我们这里就不讲了。我们这里要讲的,主要是两个问题:一个是《商君列传》里记载的已经被教科书概念化的商鞅变法条款,今天是否有更具体的史料,展示它的更生动的内容?另一个是商鞅究竟是怎么死的?

我们先讲第一个问题。就此我们不得不先翻一下《商君列传》,看看里面写的商鞅变法,具体条款有哪些。按照原书写的,第一次变法的条款,我们数一下,总共是六条。

第一条是“令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚”,这一条最厉害,是一般居民之间实行连坐制,发现对方有问题必须互相举报告密,不告密会丢性命。而告密了,可以跟战场上砍下敌人的头颅一样受到奖赏;相反地如果包庇坏人,则会跟战场上投降敌人一样受到惩罚--这一条里提到了“斩敌首”,就是砍下敌人的头,很重要,下面还会讲。

第二条是“民有二男以上不分异者,倍其赋”,意思是一般家庭里面,如果有两个或者两个以上的儿子,但没有分家,那么这家的赋税劳役,就要加倍收取。当然,这里必须分家的男性,自然是成年的了。

这一条看着文字不多,从制度史上说却十分重要。因为它第一次以立法的形式,把中国早期家庭的以大家族聚居为主的基本形态,给破坏了。为什么商鞅变法要破坏早期传统的大家族聚居形式,严格实施分家居住呢?主要的目的,就是保证秦国在与别国交战时,有足够的可以迅速征用的兵员。另外因为分家的同时,伴有明确的户籍制度,也就是第一条里说的“令民为什伍”(意思是“五人为伍,伍长一人;十人为什,什长一人”),也就保证了国家对居民的直接管理,理论上可以杜绝大户隐匿人口的情况发生。

因为大家庭都分家了,所以连带着的一个问题,是秦国当时小家庭的住房,是怎样的情况呢?

清华大学建筑学院的王晖先生,写过一篇很有意思的论文,讨论战国末期也就是商鞅变法以后,秦国的“士伍” 阶层,也就是没有爵位以农耕为主的平民阶层,他们的居住形态是怎么样的。他用的主要史料,是湖北云梦睡虎地秦朝墓葬里发现的竹简,那里面有一篇题为《封诊式》 的文字。

所谓《封诊式》,就是地方司法刑侦的案例。王晖先生的研究,从睡虎地秦简《封诊式》里找到两个案例,其中一个案例里有“一字二内”的房间结构表述,另一个案例是一家人晚上睡觉,家里储藏室放着的棉袄被小偷偷走了, 白天告官,官方就根据口述详细记录失主家的房间位置和建筑结构。王晖先生根据这两条具体史料,复原出秦国平民住宅的结构,他称之为“一堂二内” 。

这其中的“一堂”,就是“前堂”,相当于今天的客厅(有时也可以当卧室)。“二内”,包括前堂后边左面的“大内”,和右边的“房内”。这两个内间,“大内”相当于今天的主卧室,“房内”是个储藏室,当时兼做更衣室。而在“房内”后边,还隔出一间叫“小堂”的地方,其实就是今天的卫生间。

所以你看,商鞅变法之后,被分家的秦朝一般平民小家庭的住房,其实就是今天所说的一室一厅一卫,或者更简单地说,就是个两居室。

第三条是“有军功者,各以率(lǜ)受上爵;为私斗者,各以轻重被刑大小”。这条的意思,是鼓励各位战场立功,有军功就可以受爵位;而禁止私自斗殴,如果打斗了, 那是会判刑的,所以像上一讲里伍子胥那样的个人复仇, 是严禁的。

第四条是“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥 (nú)”。这一条简单地说,就是鼓励大家当勤劳的农民,贬斥和遏制商人,同时收编因懒致贫的人为奴隶。

第五条是“宗室非有军功,论不得为属籍”,意思是宗室大户里的男性贵族,没有以前那么逍遥了,也得上战场, 如果没有军功,那么被有关方面评议,也就是“论”的时候,他们很大的可能是不能再列入贵族的专属户口里的。

上面这三条,除了中间的第四条是重农抑商,其他两条都涉及军功,军功靠什么得?当然要上战场。战场上军功大小如何计算呢?靠杀人,尤其是要把敌人的头砍下来带回来。因为正如第一条里提到的,斩首是得赏最直观的证明。

也是在上面我们提到的睡虎地秦墓竹简《封诊式》里, 记录了商鞅变法以后的秦国,为了得赏,秦人争抢斩首而得的人头的两个案例。

说是有一天,官府里来了个“士伍”,也就是可以随时上战场的农民,他的名字,在《封诊式》被写作“甲”。这位路人甲,绑了一个男人路人丙,还带着个血淋淋的人头来,另外还有一位路人丁一起跟着。甲某一到官府,就报告说:“我是军尉某某人的私人随从,参加邢丘城的战斗, 今日在戏这个地方的路上,看到这个路人丙,这路人丙故意用剑砍伤了丁某,目的是抢这个原来在丁某手里的人头,所以我就把他绑了来官府报告。”

无独有偶,也是在《封诊式》里,还有个类似的案例。 说是两个人,一个是公士丙,一个是士伍甲,也都去了邢丘城这个地方打仗,得了个首级,都不想让,争了起来, 就告到官府。官府倒也没有偏袒谁,展开了仔细的法医检验,最后还发文书征求辨认这首级。

已经有不止一位研究者通过比较《史记》等历史文献里记录的斩首人数,指出商鞅变法实施的这一以斩首为主要形式的军功换算方式,一定程度上导致当时交战中的秦军士兵滥杀无辜。

至于《商君列传》所记商鞅第一次变法的最后一条, 第六条——“明尊卑、爵、秩等级各以差次,名田宅、臣妾、衣服以家次:有功者显荣,无功者虽富无所芬华”,则是强调,尊卑、爵位和官秩的等级,都是按照军功大小来算的;田地、住房、奴婢甚至衣服等级,则是按家庭爵位的高低来算的。有军功的光荣,没功劳的即使有钱也没有好名声。

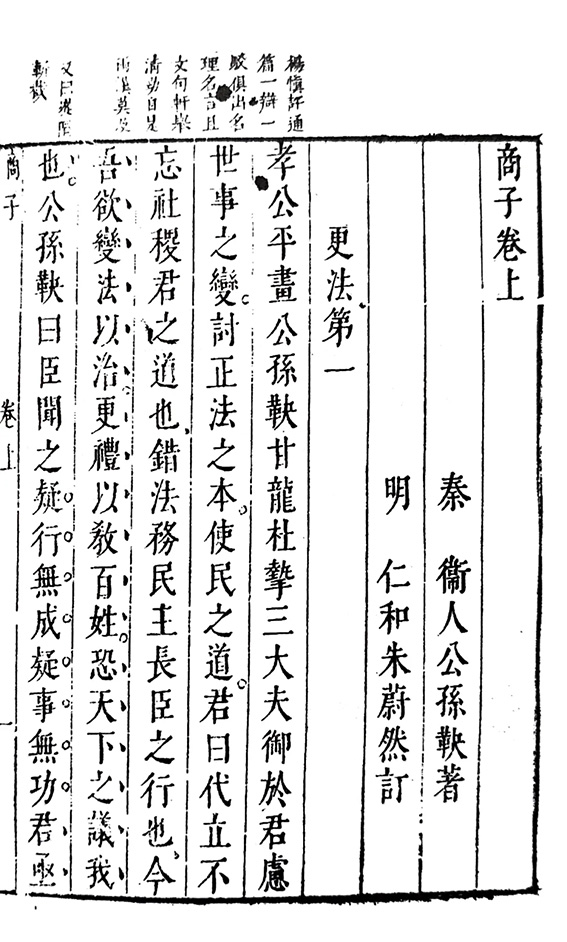

可以跟这最后一条参读的,是传为商鞅后学所编《商君书》的《境内》篇里的一条论述,就是“能得甲首一者, 赏爵一级,益田一顷,益宅九亩”。这也就是所谓的“名田制”,即根据户籍上的人名和军功爵位高低,占有不同数量的田宅,是一种土地的私人长期占有制。

商鞅变法的这六条里面,依据军功,大范围地授予包括平民在内的人以爵位,是它的特色。那么,商鞅变法以后秦的军功爵位有多少级呢?

据河南大学历史文化学院朱绍侯教授考证,商鞅变法确立了秦国的十八级军功爵制。这十八级军功爵位中,从最低的没有级别的小夫,到第一级的公士、第二级的上造和第三级的簪袅,都是需要轮流服徭役和兵役的。从第四级的不更开始,就不需要轮流服徭役和兵役了,用当时的话说,就是“不复与凡更卒同”,所以叫不更。这之后的第五级的大夫,到第十七级的大良造,中间经历了官大夫公大夫、公乘、五大夫、客卿(左庶长)、正卿(右庶长) 大庶长、左更、中更、右更、少上造,共十一级。[2]而我们读《商君列传》,这卫鞅到秦国后,走上层路线,起点就是后来他自己设计的十八级军功爵中的第十级左庶长,变法十年之后又升到最高级大良造。立法如此严酷,个人升迁又如此顺畅,但靠山一倒,大麻烦还是来了。

所以最后我们来谈谈第二个问题:商鞅究竟是怎么死的?

商鞅怎么死的,《商君列传》写的是很明确的:“秦发兵攻商君,杀之于郑黾池”,就是商鞅是被秦国的正规部队在郑的黾池这个地方杀死的,然后,“秦惠王车裂商君以徇”,意思是虽然商鞅已经死了,但秦惠王还是不依不饶,把他的尸体用“车裂”也就是所谓的五马分尸的办法,再惩罚了一回。

但是,近年来在一些教科书的注释中,《史记·商君列传》原本很清楚的记载,被模糊地表述为商鞅“兵败被车裂”,也就是理解为以车裂的方式被判处了死刑。这样的说法和解释,理由据说是根据的《战国策·秦策》里的说法, 个别学者还找出了先秦有车裂之刑作为证据。

但是,这样的所谓考证,其实蛮成问题的。

第一,《商君列传》有明确的秦兵杀商君于黾池的记载,除非有其他文献证明这条记录是误入的,或者就是错的,否则有什么理由彻底不顾太史公的记录呢?

第二,从文献的直接性上说,《史记》撰述的基础文献中,涉及秦国和秦朝的部分,一向被认为有较高的可信度, 而《战国策》,虽然其中有早于《史记》的记录,但今本《战国策》是生活年代晚于司马迁的刘向整理编纂而成的, 如何能简单地用实际晚出的文献文本,去驳斥更早的文献记录呢?

第三,一种刑罚在历史上存在过,一般施用于活人,跟特殊情况下,以类似或同样的方式施加于死者,用作广告式的惩戒,两者是并不矛盾的。怎么能用车裂这一刑律的存在,就认定商鞅必须要活着才能受这一惩戒呢?

事实上,商鞅即使死了,秦惠王还要用车裂这样残忍的方式再羞辱他,就像上一讲我们讲伍子胥的下场一样,伍子胥虽然被赐死了,但吴王夫差还是要把他的尸体装进皮革袋子里投江喂鱼。这是小气君主的共同做派,是因为极端的恨,而向对手遗体发泄不满的一种惯用伎俩。

不过话又说回来,商鞅对于反对他变法的秦国贵族的做派,像把人鼻子削了,也实在是心狠手辣。而他的整个变法方案,从设计到实施,从国内到国际,贯穿的是不讲道义,只讲利益,不问手段,只求结果,也实在是太过功利了。所以从长时段历史来看,商鞅变法客观上即使成为中国大一统历史演变的重要一环,但从现代意义上说,硬要把它夸为“依法治国”,也是很牵强的。而从人的角度说,太史公最后把商鞅称为“天资刻薄人”,当然有其片面性,但我们把《商君列传》、相关文献和考古发现的材料对读以后,也应该承认,重视人性的太史公之所以出此酷评, 不为无因。

《众生》是“陈正宏讲《史记》系列”第三部,按今本《史记》七十列传的序次,分“先秦的隐士、贤达与刺客”“秦汉的功臣、名流与叛徒”“星空下,换几个角度看众生”三卷,对先秦至西汉前期上演种种历史活剧的各色人等进行充满历史智慧的观照与剖析,不仅比较真实地反映了《史记》“通古今之变”的立意,也体现了作者对于李陵事件前后,司马迁文献整理与历史编纂两阶段工作重心转移的认识与推考。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073