一、首部“文明史”框架下的西夏史著作

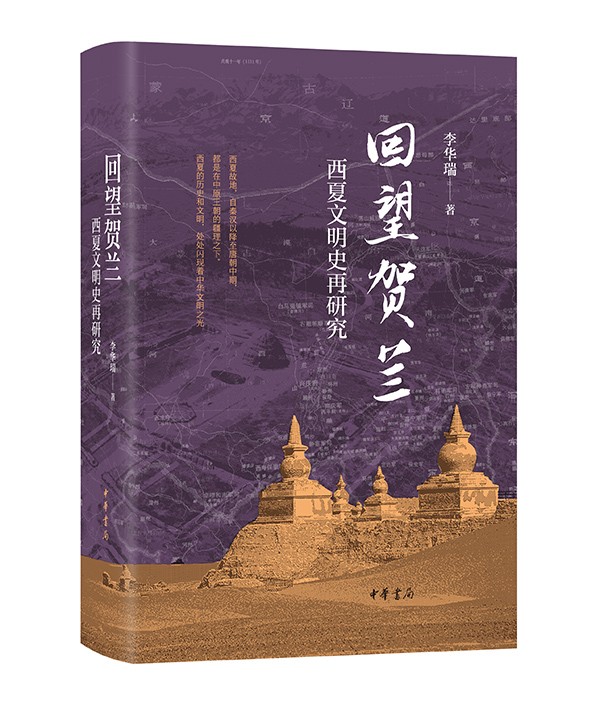

李华瑞先生的新著《回望贺兰:西夏文明史再研究》(以下简称《回望贺兰》)近期由中华书局出版了。

迄今有关西夏历史的研究专著,国外如俄罗斯西夏学家克恰诺夫著《西夏史纲》;国内如吴天墀先生著《西夏史稿》、周伟洲先生著《唐代党项》、李范文先生主编的《西夏通史》、史金波先生著《西夏文化》《西夏社会》、杜建录先生著《西夏经济史》等,主要是在传统社会形态史观指导下撰写的,以“文明史”为框架来撰写西夏历史,《回望贺兰》尚属首次。

如果说文化是保持一个民族与其他民族不一样的东西,而文明的扩张和传播则使不同民族之间不断趋于相同。文化的考察可以发现民族之间的差异,而文明的考察使人们感觉各民族之间的差异有了不同程度的减少。本书围绕西夏文明的属性和历史地位,从民族、宗教、政治、法律、史学、文学、美术、语言、文字及历史背景等方面,进行了全面、系统的观察和讨论,指出11—13世纪的西夏文明是对汉唐华夏文明的重建而非中亚文明。认真拜读之后,我认为该书代表了西夏史研究领域的一项重要突破与显著进展,是迄今为止西夏文明史研究的一个阶段性总结,堪称一部博学高识、继往开来、充满家国情怀且具有现实意义的力作。

布罗代尔曾从“地理”“社会”“经济”和“集体心态”等维度探讨文明的内涵,他所总结的“文明的基本结构”正是由上述因素构成的:“由地理条件、社会等级制度、集体‘心理’和经济需求等因素所施加的无尽无休的约束——这些意义深远的影响,起初几乎并未被人们认识到,对当代人来说更是如此。当代人无论在什么情况下考虑到它们时,总是把它们看作完全是自然而然和理所应当的:这些实在便是我们现在所要说的‘结构’(structure)。”(布罗代尔著,肖昶等译:《文明史纲》,广西师范大学出版社2003年,第47—48页)

《回望贺兰》以体现“西夏文明是对汉唐华夏文明的重建”为主旨,这决定了该书的撰写在遵循“文明的基本结构”的同时而又有所变通。如为阐述作为地理区域的文明,特设专章“王化之地:西夏故地前史”“吐蕃王国对唐中后期西夏故地的影响”,不仅为了描述西夏故地处于农牧交错带,更在于揭示自汉以降西夏故地就在中央政权的疆理下而深受华夏文明的影响,即便在吐蕃占领河西地区时亦不例外。

为阐述作为社会的文明,特设专章“西夏文的创制及其印刷术的进步”“西夏史学和文学平议”“西夏美术考古中的文化基因”,此外还专门介绍了西夏政治和军事。布罗代尔则把政治和军事斗争排除在“文明”的视野之外。

为阐述作为集体心态的文明,特设专章“西夏的儒家政治文化与法典”“圆融:汉藏佛教在西夏的传播”。党项族源可追溯至古羌族系统,党项之名早在南北朝末期就已出现,与中原王朝有着漫长的互动史。从隋代开始,每个朝代都有关于党项的记载,在各纪传体断代史的传记中,《隋书》最早为党项作传,此后《北史》《旧唐书》《新唐书》《旧五代史》《新五代史》《宋史》均有《党项传》。是故书中另设专章“党项社会的发展、交融与党项拓跋氏政权的性质”“党项羌的起源与党项拓跋氏的族属”“西夏的建国、国名和民族”,意在说明党项羌是中国古代众多的少数民族之一。

总之,作者为揭示西夏文明的华夏底色,采用了文明史的编写框架,但在“求同”思路的主导下,又为传统文明史的编写增加了新的内容,对探索以少数民族政权为对象的中华文明史的编撰路径具有示范意义。

二、新观点引领西夏学研究

从“文明史”出发审视西夏历史,作者指出西夏文明是对汉唐河陇地区文明的重建,但不是对汉唐河陇地区文明简单的重复,而是有新的文明因素增加进来,甚至成长壮大,将其影响所及延伸至灵夏以北地区的西夏都城兴庆府。并主张把建国前的西夏文化与建国后的西夏文明区别开来,认为西夏文化彰显的是党项族文化与汉文化之间的差异,而西夏文明则是西夏各民族对汉文明学习、认同下表现出的普遍的行为和成就,从而使得西夏境内的党项族、吐蕃族、回鹘族与宋朝境内汉民族越来越接近甚或趋同。

以官吏选任为例,西夏建国后对选官制度的革新,较之于建国前,何止是进步,简直是天渊之别。西夏建国前,世袭是党项部落制下唯一的选官制度,大大小小的部落首领世代承袭,“父死子继,兄死弟袭,家无正亲,则又推其旁属之强者以为族首,多或数百,虽族首年幼,第其本门中妇女之令亦皆信服”(《宋史·兵志五》)。即便在建国后,很长一段时间内,这些世代承袭的部落首领,又世代为各级军政首领。直到西夏中期,随着社会的进步与中央集权的加强,官吏的选任制度日趋健全,逐渐形成恩荫、科举、铨选多种选官制度并存的局面。恩荫察举显然优于世袭制,它既照顾家世出身,又考查能力才干。夏贞观十二年(1112年),夏崇宗“命选人以资格进。凡宗族、世家议功、议亲,俱加蕃汉一等。工文学者,尤以不次擢”(《西夏书事》卷32),就具有恩荫察举的性质。西夏科举始于人庆四年(1147年),该年夏仁宗“策举人,始立唱名法”(《宋史·夏国传下》),这是史书最早关于西夏开科取士的记载。第八代皇帝神宗遵顼,“始以宗室策试进士及第,为大都督府主”(《宋史·夏国传下》)。铨选则是在较大范围内考查选拔官吏,由吏部按照规定选补某种官缺,从《天盛律令》来看,铨选是西夏选官的主要途径。与历史上其他少数民族政权一样,西夏立国后要维持并发展其封建统治,必然要充分利用中原王朝先进的政治制度。西夏选官制度中的华夏文明要素“恩荫、科举、铨选”,堪称西夏“重建汉唐华夏文明”的显例。

经过百余年的发展,西夏学研究已经拓展到对党项西夏社会的全方位探讨,标志着完整意义上的西夏学已经形成。但由于存世和出土西夏文献具有残、杂、碎的限定性,使得西夏学研究对象更趋具体化、细化,一件佛经残片、一件契约、一个药方、一个人物、一个职官、一个地名,乃至一个西夏字或一个西夏语词等,都可成为研究对象。当前西夏学的成果主要集中在文献的整理研究,而无论是文献的译释,西夏语言文字的解读,还是西夏历史的研究,大多都是对某一文献的单一解读,或是对西夏社会历史的某一专题研究。这种研究虽有助于细节的深入挖掘,但在整体上不可避免地呈现出碎片化的特征。《回望贺兰》在探索西夏文明发展的华夏文明方向的过程中,把历史重大问题与趋势之探讨与语文考证结合起来,强化历史认识的主体性的积极面,体现历史的功用和价值,对扭转西夏学研究“碎片化”倾向、构建系统化的西夏学知识体系,无疑具有创新引领作用。

新世纪以来,中国的西夏学研究呈现出一派繁荣景象,西夏文献文物陆续得到刊布;西夏文献解读渐趋规范;西夏史研究领域不断拓展,研究成果逐年递增,屡创新高,彻底扭转了“西夏在中国,西夏学在国外”的尴尬局面。作为冷门绝学的典型学科,西夏学在论证辽夏金等少数民族政权对“中国”的认同、丰富中华民族史研究内容、纠正西方学者错误观点、加深我们对中华民族共同体形成过程的认识方面有着不可替代的作用。我们期望与相邻学科加强沟通,促进交流,期盼有更多像李华瑞先生这样的饱学之士加入西夏研究的行列,共同塑造起西夏学像甲骨学、敦煌学、简牍学那样在学术界应有的重要地位。

(作者为宁夏大学西夏学研究院院长、教授)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073