重构古代西域史上的“唐宋变革”——评荣新江《大漠丰碑:出土文献所见西域史地》

评论内容:

身为隋唐史、古代中西交通史和敦煌吐鲁番研究的专家,荣新江教授在古代于阗史、敦煌学、吐鲁番学和中外文化交流史著述颇丰,自1993年初版《于阗史丛考》(与张广达合撰)以来,已在相关领域出版十余部专著。几个研究方向之间,存在一个重要的交叠地带,受到荣新江教授的持续关注与不懈耕耘,那就是古代西域史地研究。从1987年至今的30余年间,他在中外学界发表大量论文,此番首次以专题之名,出版《大漠丰碑:出土文献所见西域史地》一书。

中古西域范围有狭义、广义之分。广义的西域涵盖玉门关、阳关以西,欧亚大陆西部的广阔文化交互地带。狭义的西域,一般指以塔里木盆地为核心,天山南麓、帕米尔高原以东,玉门关以西或者吐鲁番以西的区域。由于中古西域地区及其民众先后处于隋唐、突厥、吐蕃、回鹘以及大食等政治体的枢纽地带,随着周边的权势消长,“西域”的历史随之变迁,但其作为东西方文明相遇、碰撞与交融的角色则始终如一。

本书论文以研究主题分组,单篇各有专论,但在议题和方法上,篇目之间不乏千丝万缕的呼应。若据写作与发表的时间先后阅读,可对文章的内涵、旨趣及作者的治学方法和理论思考,获得更深刻的理解。

一、以文献为本

收录于本书的文章最早可追溯至20世纪80年代初,多篇集中发表于20世纪最后十年间,伴随着作者学术生涯初期的兴趣和历程。当时,北京大学图书馆购入巴黎、伦敦、北京所藏敦煌写本缩微胶卷,荣新江追随导师张广达先生,开始于阗史和归义军史的研究,系统阅读前人研究成果,广泛收集有关归义军的各种史料,两人先后合作发表《关于唐末宋初于阗国的国号年号及其王家世系问题》(1982)和《和田敦煌发现的中古于阗史料概述》(1983)。1982年升入研究生后,荣新江确定以“归义军及其与周边民族的关系”为课题,于1986年发表《归义军及其与周边民族的关系初探》一文。

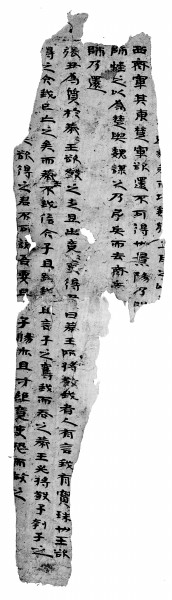

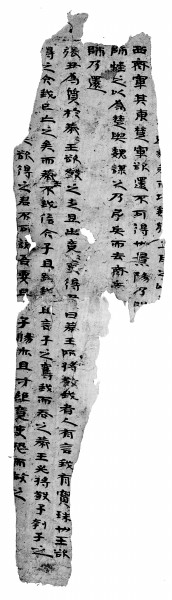

知晓这一背景,我们就能更好理解本书早期几篇文章的缘起。开篇《西域绿洲王国简史》一文,综合《中国大百科全书·隋唐五代史》(1988)龟兹、于阗、焉耆、疏勒四个词条而成,写于1980至1983年间,显示出作者从于阗史转而进入塔里木周边区域历史和中西交通史的研究兴趣以及对相关传世文献的积累。与此同时,他也开始基于敦煌吐鲁番文书等出土文献发表西域史地、部族和语言的专题研究,包括《有关西州回鹘的一篇敦煌汉文文献》(与张广达合撰,1989)、《通颊考》(1990)、《小月氏考》(1990)、《所谓“图木舒克语”文书中的“(见图1)”》(1992)、《龙家考》(1995)、《王延德所见高昌回鹘大藏经及其他》(1997)等,都源于作者对于归义军史及其周边部族的持续探索。

这些文章一定程度上也得益于荣新江教授1985—1991年间走访英、法、德、日、俄等国藏敦煌、吐鲁番及西域各地出土文书的调查工作。比如《通颊考》一文,就源于S.389《肃州防戍都状》倒数第三行的“通颊”一词。这个吐蕃化的部落名字,传世史籍没有记载,早期缩微胶卷也不清晰。唐长孺先生1962年发表《关于归义军节度的几种资料跋》时,两字只能以框代替。1985年,荣教授到英国图书馆经眼原卷后,才明确“通颊”二字,他接着检索包括汉文和藏文在内的敦煌、西域文书,对河西地带通颊部落的来龙去脉做了通解。“通颊”这一建置不只关乎对吐蕃军政制度的理解,其流变也与中古西域史关系密切,因此,《通颊考》作为学界首次对这一问题的系统论述,也受到国际学界关注,以英文发表于《华裔学志》。

二、定名与史事的辩证

这一时期另一篇值得提及的文章,是1992年发表于《内陆アツア言语研究》的《所谓“图木舒克语”文书中的“(见图1)”》。这篇文章主要针对20世纪初伯希和、勒柯克在图木舒克遗址发现的数十件婆罗谜字母书写的文书。1985年恩默瑞克将这种语言定名为“图木舒克语”,进而为伊朗语学界认可。通过梳理图木舒克地区的历史沿革,荣新江考订出“(见图1)”一词,即图木舒克的唐代地名“据史德”,进而提出,这种语言不应以后出的突厥语地名图木舒克来命名,当改称“据史德语”。此文最早在日本发表,后又以英文刊发于《亚洲研究所集刊》。这次将中文稿收入文集,更便于查阅。从这篇文章可以看出,作者不止很早就践行以胡语文书研究西域历史,对胡语的定名问题也始终有着历史学者的敏感。

除了重新定名“据史德语”,荣新江对“吐火罗语”的定名也一直存有疑义。自1907年德国学者缪勒据德国吐鲁番探险队在吐鲁番胜金口所获回鹘文写本《弥勒会见记》一则跋语中的“toγri语”,将丝路北道一种不知名的印欧语命名为“吐火罗语”以降,西格和西格凌两人又将焉耆和龟兹出土的这种语言文献分为吐火罗语A、B两种方言。然而,由于“吐火罗语”的发现与使用地——焉耆和龟兹,与葱岭以西的吐火罗斯坦地区截然有别,因此,也有学者指出,以“焉耆语”和“龟兹语”加以命名要比“吐火罗语”更为准确。即便如此,回鹘语文献中的“toγri语”的来由及其与吐火罗斯坦之间的关系,则始终未得解说。经过多年思索,荣新江从历史学角度解决了这一问题:在摩尼教东方教区从吐火罗斯坦迁至东部天山地区以后,迁入当地的粟特摩尼教徒逐渐用“吐火罗斯坦”或“吐火罗”来指称当地,回鹘人接受这一观念,以“吐火罗斯坦”或“吐火罗”指称东部天山地区,因此,所谓焉耆和龟兹等天山东部地区及其语言,在回鹘时代文献中,又被称为“吐火罗”或“吐火罗语”。经过循名责实的追索,“toγri语”的由来及其背后的人群迁徙、政治流变和宗教因素都得到了解释,9世纪末至11世纪天山东部的历史线索也更为清晰。诚如陈寅恪先生所言“凡解释一字即是作一部文化史”,这类命名考辨的文章其实牵涉着西域历史大势的脉络。

敢于质疑广为流行的观点,并有理有据地提出新见,需基于对文献的充分熟悉以及对学术史的系统把握。对于中古西域史地研究而言,大量爬梳传世四部文献自不待言,全面掌握出土文献,则意味着需熟稔19世纪末以降的西方探险史,并持续同步百年间的考古发现。1996年,荣新江教授出版第一部独立专著《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》的同年,也出版了《海外敦煌吐鲁番文献知见录》一书,显示出作者将文献调查和学术研究紧密结合的治学特色。过去人们常说“敦煌在中国,敦煌学在海外”,很大程度上源于资料的流失。历史学就是史料学,有一分证据说一分话,新视角和新方法,没有史料,都无从谈起,荣教授的西域史地研究,显示了扎实的文献目录学功夫,以概述、记略、札记、编目和书评等形式撰写的文字,其实是对文献的深耕,专题论文则是在此基础上的细作。

三、学术接力与传承

除了严谨的学术态度和过硬的文献功力,本书给人另一个深刻的印象,在于作者传承学术的情怀。比如《有关西州回鹘的一篇敦煌汉文文献》一文,其实是基于王重民、向达等的变文研究,在讲经文提取出有关西州回鹘的历史信息;《敦煌本〈书仪镜〉为安西书仪考》则续周一良、赵和平等的书仪研究;《丝绸之路上的“吴客”与江南书籍的西域流传》发挥了唐长孺关于丝绸之路吐谷浑道的研究,以及陈寅恪、周一良等探讨过的敦煌所见南朝写经问题。20世纪80年代张广达先生重回讲台后出版的第一部专著,名为《西域史地丛稿初编》,之后又出版《文书、典籍与西域史地》一书,皆以“西域史地”命名,荣新江教授此番以“西域史地”结集自己的相关研究,显然不乏向老师致敬的深意。

那么,本书诸篇之间,除了历史视野、研究方法和治学旨趣的相通,是否具有一个共同的主题呢?答案是肯定的,那就是9世纪中叶以后西域地区的历史转向及其时代脉络。随着840年回鹘帝国崩溃解体,842年吐蕃赞普遇刺身亡,天山南北、塔里木盆地周边以及河西走廊一带的形势纷纭演变,政治格局、民族构成和宗教信仰也随之一新。某种程度上,9世纪中叶至11世纪敦煌地区的归义军史(848—1036),其实是同时期西域“整体历史”的一块拼图,此外,当地尚有小月氏、铁勒、龙家、通颊、回鹘等部族或政治体。历史的细部和时代的全局之间不可分割,因此,本书实则意在追索古代西域历史进程中的“唐宋变革”,在此期间,陆路丝绸之路不仅没有像传世文献所呈现的那样一蹶不振,反倒焕发了不同此前的活力,其中,还有很多史事有待发掘,很多启示值得彰显,本书对此无疑具有典范的意义。

《光明日报》(2025年10月03日 07版)

重构古代西域史上的“唐宋变革”

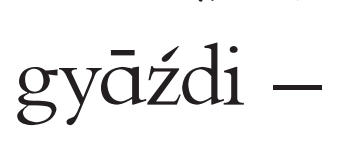

《大漠丰碑:出土文献所见西域史地》

荣新江 著

中华书局 图片由中华书局提供

重构古代西域史上的“唐宋变革”

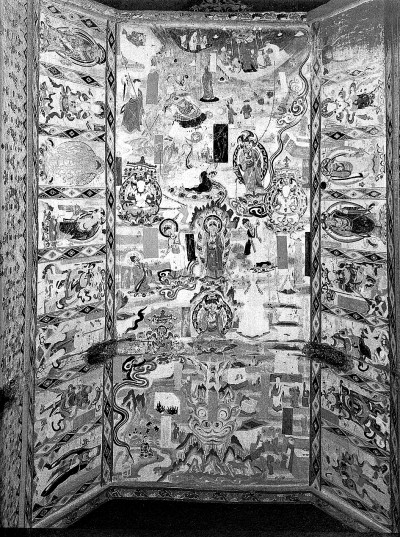

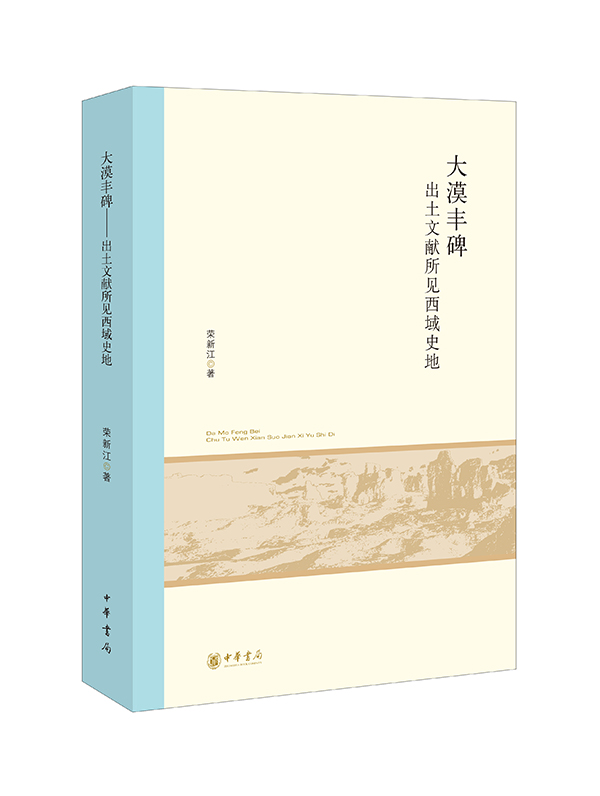

敦煌莫高窟第9窟于阗八大守护神 图片由中华书局提供

重构古代西域史上的“唐宋变革”

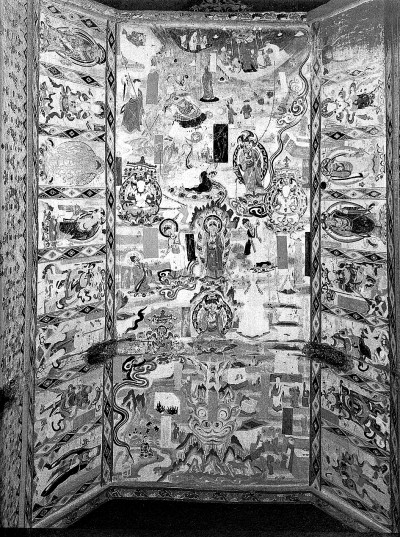

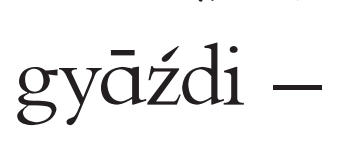

楼兰发现的《战国策》 图片由中华书局提供

身为隋唐史、古代中西交通史和敦煌吐鲁番研究的专家,荣新江教授在古代于阗史、敦煌学、吐鲁番学和中外文化交流史著述颇丰,自1993年初版《于阗史丛考》(与张广达合撰)以来,已在相关领域出版十余部专著。几个研究方向之间,存在一个重要的交叠地带,受到荣新江教授的持续关注与不懈耕耘,那就是古代西域史地研究。从1987年至今的30余年间,他在中外学界发表大量论文,此番首次以专题之名,出版《大漠丰碑:出土文献所见西域史地》一书。

中古西域范围有狭义、广义之分。广义的西域涵盖玉门关、阳关以西,欧亚大陆西部的广阔文化交互地带。狭义的西域,一般指以塔里木盆地为核心,天山南麓、帕米尔高原以东,玉门关以西或者吐鲁番以西的区域。由于中古西域地区及其民众先后处于隋唐、突厥、吐蕃、回鹘以及大食等政治体的枢纽地带,随着周边的权势消长,“西域”的历史随之变迁,但其作为东西方文明相遇、碰撞与交融的角色则始终如一。

本书论文以研究主题分组,单篇各有专论,但在议题和方法上,篇目之间不乏千丝万缕的呼应。若据写作与发表的时间先后阅读,可对文章的内涵、旨趣及作者的治学方法和理论思考,获得更深刻的理解。

一、以文献为本

收录于本书的文章最早可追溯至20世纪80年代初,多篇集中发表于20世纪最后十年间,伴随着作者学术生涯初期的兴趣和历程。当时,北京大学图书馆购入巴黎、伦敦、北京所藏敦煌写本缩微胶卷,荣新江追随导师张广达先生,开始于阗史和归义军史的研究,系统阅读前人研究成果,广泛收集有关归义军的各种史料,两人先后合作发表《关于唐末宋初于阗国的国号年号及其王家世系问题》(1982)和《和田敦煌发现的中古于阗史料概述》(1983)。1982年升入研究生后,荣新江确定以“归义军及其与周边民族的关系”为课题,于1986年发表《归义军及其与周边民族的关系初探》一文。

知晓这一背景,我们就能更好理解本书早期几篇文章的缘起。开篇《西域绿洲王国简史》一文,综合《中国大百科全书·隋唐五代史》(1988)龟兹、于阗、焉耆、疏勒四个词条而成,写于1980至1983年间,显示出作者从于阗史转而进入塔里木周边区域历史和中西交通史的研究兴趣以及对相关传世文献的积累。与此同时,他也开始基于敦煌吐鲁番文书等出土文献发表西域史地、部族和语言的专题研究,包括《有关西州回鹘的一篇敦煌汉文文献》(与张广达合撰,1989)、《通颊考》(1990)、《小月氏考》(1990)、《所谓“图木舒克语”文书中的“(见图1)”》(1992)、《龙家考》(1995)、《王延德所见高昌回鹘大藏经及其他》(1997)等,都源于作者对于归义军史及其周边部族的持续探索。

图1

二、定名与史事的辩证

这一时期另一篇值得提及的文章,是1992年发表于《内陆アツア言语研究》的《所谓“图木舒克语”文书中的“(见图1)”》。这篇文章主要针对20世纪初伯希和、勒柯克在图木舒克遗址发现的数十件婆罗谜字母书写的文书。1985年恩默瑞克将这种语言定名为“图木舒克语”,进而为伊朗语学界认可。通过梳理图木舒克地区的历史沿革,荣新江考订出“(见图1)”一词,即图木舒克的唐代地名“据史德”,进而提出,这种语言不应以后出的突厥语地名图木舒克来命名,当改称“据史德语”。此文最早在日本发表,后又以英文刊发于《亚洲研究所集刊》。这次将中文稿收入文集,更便于查阅。从这篇文章可以看出,作者不止很早就践行以胡语文书研究西域历史,对胡语的定名问题也始终有着历史学者的敏感。

除了重新定名“据史德语”,荣新江对“吐火罗语”的定名也一直存有疑义。自1907年德国学者缪勒据德国吐鲁番探险队在吐鲁番胜金口所获回鹘文写本《弥勒会见记》一则跋语中的“toγri语”,将丝路北道一种不知名的印欧语命名为“吐火罗语”以降,西格和西格凌两人又将焉耆和龟兹出土的这种语言文献分为吐火罗语A、B两种方言。然而,由于“吐火罗语”的发现与使用地——焉耆和龟兹,与葱岭以西的吐火罗斯坦地区截然有别,因此,也有学者指出,以“焉耆语”和“龟兹语”加以命名要比“吐火罗语”更为准确。即便如此,回鹘语文献中的“toγri语”的来由及其与吐火罗斯坦之间的关系,则始终未得解说。经过多年思索,荣新江从历史学角度解决了这一问题:在摩尼教东方教区从吐火罗斯坦迁至东部天山地区以后,迁入当地的粟特摩尼教徒逐渐用“吐火罗斯坦”或“吐火罗”来指称当地,回鹘人接受这一观念,以“吐火罗斯坦”或“吐火罗”指称东部天山地区,因此,所谓焉耆和龟兹等天山东部地区及其语言,在回鹘时代文献中,又被称为“吐火罗”或“吐火罗语”。经过循名责实的追索,“toγri语”的由来及其背后的人群迁徙、政治流变和宗教因素都得到了解释,9世纪末至11世纪天山东部的历史线索也更为清晰。诚如陈寅恪先生所言“凡解释一字即是作一部文化史”,这类命名考辨的文章其实牵涉着西域历史大势的脉络。

敢于质疑广为流行的观点,并有理有据地提出新见,需基于对文献的充分熟悉以及对学术史的系统把握。对于中古西域史地研究而言,大量爬梳传世四部文献自不待言,全面掌握出土文献,则意味着需熟稔19世纪末以降的西方探险史,并持续同步百年间的考古发现。1996年,荣新江教授出版第一部独立专著《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》的同年,也出版了《海外敦煌吐鲁番文献知见录》一书,显示出作者将文献调查和学术研究紧密结合的治学特色。过去人们常说“敦煌在中国,敦煌学在海外”,很大程度上源于资料的流失。历史学就是史料学,有一分证据说一分话,新视角和新方法,没有史料,都无从谈起,荣教授的西域史地研究,显示了扎实的文献目录学功夫,以概述、记略、札记、编目和书评等形式撰写的文字,其实是对文献的深耕,专题论文则是在此基础上的细作。

三、学术接力与传承

除了严谨的学术态度和过硬的文献功力,本书给人另一个深刻的印象,在于作者传承学术的情怀。比如《有关西州回鹘的一篇敦煌汉文文献》一文,其实是基于王重民、向达等的变文研究,在讲经文提取出有关西州回鹘的历史信息;《敦煌本〈书仪镜〉为安西书仪考》则续周一良、赵和平等的书仪研究;《丝绸之路上的“吴客”与江南书籍的西域流传》发挥了唐长孺关于丝绸之路吐谷浑道的研究,以及陈寅恪、周一良等探讨过的敦煌所见南朝写经问题。20世纪80年代张广达先生重回讲台后出版的第一部专著,名为《西域史地丛稿初编》,之后又出版《文书、典籍与西域史地》一书,皆以“西域史地”命名,荣新江教授此番以“西域史地”结集自己的相关研究,显然不乏向老师致敬的深意。

那么,本书诸篇之间,除了历史视野、研究方法和治学旨趣的相通,是否具有一个共同的主题呢?答案是肯定的,那就是9世纪中叶以后西域地区的历史转向及其时代脉络。随着840年回鹘帝国崩溃解体,842年吐蕃赞普遇刺身亡,天山南北、塔里木盆地周边以及河西走廊一带的形势纷纭演变,政治格局、民族构成和宗教信仰也随之一新。某种程度上,9世纪中叶至11世纪敦煌地区的归义军史(848—1036),其实是同时期西域“整体历史”的一块拼图,此外,当地尚有小月氏、铁勒、龙家、通颊、回鹘等部族或政治体。历史的细部和时代的全局之间不可分割,因此,本书实则意在追索古代西域历史进程中的“唐宋变革”,在此期间,陆路丝绸之路不仅没有像传世文献所呈现的那样一蹶不振,反倒焕发了不同此前的活力,其中,还有很多史事有待发掘,很多启示值得彰显,本书对此无疑具有典范的意义。

《光明日报》(2025年10月03日 07版)

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073