《史记》这部五十多万字的大书,应该从哪里读起?

对于一般读者来说,恐怕不宜从头开始读。

《史记》从传说中的黄帝时代写起。如果细讲黄帝和蚩尤大战,神与魔怎样用洪荒之力对轰,倒是会很好看。然而司马迁不相信神话故事,他心目中的黄帝是一位伟大的圣王,但仍然只是一个“人”,而作为“人”的黄帝,素材很有限。所以司马迁也就只能写得干巴巴的。

往后夏、商、周三个朝代,司马迁能找到的史料也不多,所以提到某个王,他经常只能说两句话:第一句他即位了,第二句他死了。这些记录,历史学家非常重视,尤其是发现可以和考古材料相互印证的时候,简直会很激动。但普通读者读着确实难免觉得乏味。

大概要坚持读到第六篇《秦始皇本纪》,才会觉得有点意思(据我所知,很多人坚持不到这里)。第七篇《项羽本纪》、第八篇《高祖本纪》则非常好看,但再往下又渐渐无聊起来,往往大段大段抄皇帝的诏书。翻到本纪最后一篇,是《今上本纪》,写汉武帝的,这时你可能会满怀期待,可是一打开就发现,都是写汉武帝到处祭祀鬼神。汉武帝和陈阿娇、卫子夫的情爱故事,没有,开疆拓土的丰功伟业,也没有,这时你可能就忍不住要骂人了。

本纪之后是表和书,绝大多数内容更是毫无可读性的。

我个人的经验是,起步阶段,不如直接翻到后面列传部分,翻到哪篇算哪篇,大概率是能读到一个扣人心弦的故事,或遇见一个命运能打动你的人物的。

读多了,脑子里装了很多知识碎片之后,你心里可能会渐渐升起一些疑问:有些故事,怎么像是互相冲突的?有的人物,在这篇列传里是主角,在那篇列传里是配角,作为主角的他和作为配角的他,怎么区别大得好像不是一个人?

如果这时你有了系统了解一下《史记》的冲动,那就可以打开《史记》的最后一篇《太史公自序》了。

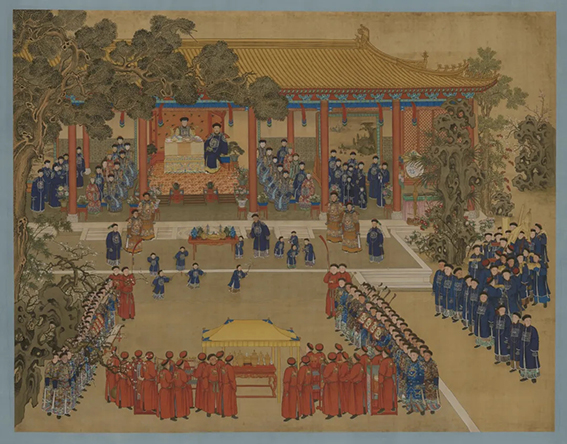

“序”字的本意,是厅堂的东西两面墙壁。《说文解字·广 部》:“序,东西墙也。”

厅堂是举行大大小小的礼仪性活动的地方。天子的朝堂里,官员朝会,固然有很强的礼仪性,你们家的客厅,全家聚会,座位怎么坐,说话谁先开口,也要讲究点礼数。

中国传统的建筑,坐北朝南,所以东西两面的墙壁,就是活动时重要的参照物。

一屋子人排排站,就沿着这两面墙,也就是“序”站着,你站那个位置,停那儿了,叫“次”,这就是“次序”。

官大的在前,官小的在后,官职大小看俸禄,俸禄叫“秩”,所以也就是“秩序”。

诸如此类的词,都是这么产生的。

写一段文字,把整部作品的编排次序、主要内容、关键主题都告诉读者,这样的文字,就好像礼仪活动时的那两面墙,给你提供了理解全书的参照物,所以也叫序。

现在我们觉得这样的文字放在全书开头最好,所以序都在书的开头。司马迁的时代还没有这个概念。

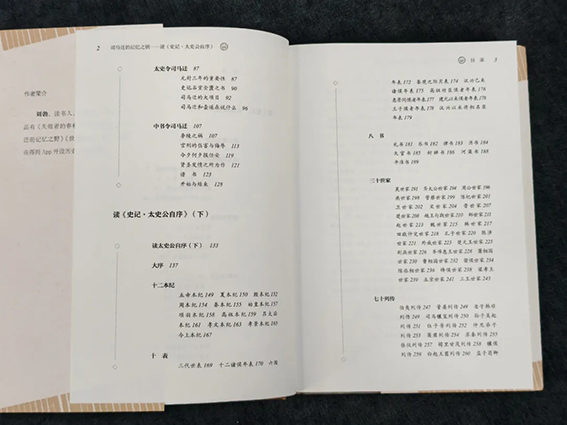

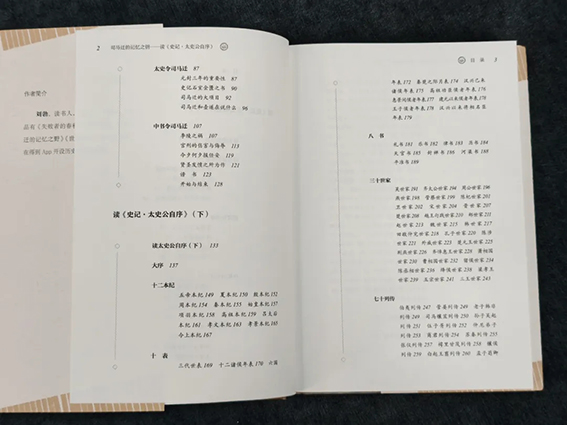

《太史公自序》分两个部分,前一部分介绍司马氏的家族源流和司马迁自己的经历,后一部分介绍《史记》一百三十篇的内容。

这本小书,按《太史公自序》原文,一句一句讲。

《史记》本来没有书前的目录,《自序》提供一份,便于读者查找。不过到《自序》里来查目录,仍然很麻烦,纸质书出现后,阅读整体上便利了很多,这点不方便就格外突出。所以唐代之前就已经有人另外整理了一份目录,放在全书之前。唐朝人编的《隋书·经籍志》说到《史记》,已经提到一百三十卷之外,还有目录一卷。

小序介绍每篇的主旨。汉代这种方式比较常见,《尚书》《诗经》《周易》都有类似的小序。

小序往往是多用四字句,介绍本篇内容,最后用一两个散句,点明是为了某件事,作了这一篇。

小序很重要,因为是司马迁自己对各篇内容的总结;但对《史记》的理解,不能被小序局限。《史记》正文比小序精彩丰富得多。一来,伟大的作品总是大于作者的主观创作意图的;二来,司马迁可能是顾虑到《自序》会被更多人看到,不想惹麻烦,所以在小序里说了很多政治正确的话,有些表述,未必是他的真实想法,或者虽是真实想法,但话只说了一半。

如“嘉厉公纳惠王,作《郑世家》第十二”,仿佛郑国是周天子的忠臣,“射王中肩”这种最早最具标志性的让天子颜面扫地的事,反而不提。

“嘉威、宣能拨浊世而独宗周,作《田敬仲完世家》第十六”,和本篇的“太史公曰”感叹这么个缺德玩意儿怎么就成功窃国了形成鲜明对照。

“夫事人君能说主耳目,和主颜色,而获亲近,非独色爱, 能亦各有所长。作《佞幸列传》第六十五。”既给君主提供情绪价值,也能解决实际问题,这才叫佞幸。这是对佞幸的最高礼赞了。

当然最典型的还是“汉兴五世,隆在建元,外攘夷狄,内修法度,封禅,改正朔,易服色。作《今上本纪》第十二”,给人感觉《今上本纪》就是对汉武帝的歌功颂德。

总之,光看这些小序,会以为司马迁是个正能量的精神小伙,很难体会到《史记》的复杂性。

在《史记》各篇的“太史公曰”里,司马迁就坦诚得多,对社会、政治上的很多弊端,批判得尖锐而直接。所以,把这些小序和相应的“太史公曰”对照阅读,也是非常有趣的体验。

《太史公自序》最后有一大段话,是介绍全书的,可以看作《史记》全书的大序。

我们的讲述方式,是把大序提前,先建立对《史记》的宏观认识。

然后再讲一篇篇小序。讲法是先作简单意译,然后介绍一些相关知识。不求全面和深入,以帮助读者快速对本篇内容形成大概了解为目的。

刘勃,文史作家,读库金牌畅销书作者,豆瓣2021年度“最受欢迎图书作者”,擅长以深入浅出的方式解读历史。其代表作包括《失败者的春秋》《战国歧途》《司马迁的记忆之野》等,作品常居豆瓣年度高分榜单。在得到App等平台开设音频课程《刘勃的国学课》。

1. 阅读《史记》的入门钥匙:作为《史记》全书的序言,《太史公自序》是理解《史记》的入口。针对普通读者面对《史记》可能遇到的阅读难题,本书通过轻松、深入浅出的文本解读,破解《史记》隐藏的叙事密码。

2. 刘勃历史写作的里程碑之作:继畅销书《司马迁的记忆之野》后,刘勃再度聚焦太史公,以“解谜式”写作还原《史记》的创作现场。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073