林乾教授的《曾国藩大传》与《正面突破——曾国藩的顶级思维》先后在中华书局出版,为我们打开了重读这位晚清“创业巨匠”的新窗口。在晚清内忧外患的困局中,曾国藩以一介文臣之身,在无钱无权、多方掣肘的绝境下,创建湘军。这支从湖南乡野走出的武装,不仅成为平定太平天国的核心力量,更开创了中国近代军事与组织管理的新范式。从团队搭建到人才凝聚,从危机应对到战略坚守,曾国藩的“创业历程”,恰似一部写给当代企业家的生存与发展的指南。

1853年,守孝在籍的曾国藩接到帮办湖南团练的谕旨时,面对的是近乎无解的棋局。此时的他是一名“三无创业者”:无官方编制、无财政支持、无核心团队。地方官僚更是视其为“外来者”,对其处处设防。绿营兵与湘勇械斗,曾国藩险些遇害,不得不移师衡州练兵。他清醒意识到,只有“别开生面,赤地立新”,才能突破困境,练成劲旅。“别开生面,赤地立新”,就是要打破资源困局,寻找新的路径。其核心是两点:

其一,以“忠义血性”重构组织内核。曾国藩深知,传统团练的散沙状态源于缺乏精神凝聚力,他招募的士兵以“技艺娴熟、年轻力壮、朴实而有农夫土气者为上”,对于军官,则要求“带勇之人,第一要才堪治民,第二要不怕死,第三要不计名利,第四要耐受辛苦”,核心是“忠义血性”。

曾国藩还将保卫桑梓与维护名教结合,将军事行动升华为“卫道”之战,以儒家伦理重构湘军精神内核,凝聚人心。《讨粤匪檄》发布月余即有三千余人投军,其中不乏“闭户读书”的儒生。曾国藩提出使命愿景,使湘军从单纯武装力量转型为承载儒家价值观的军事组织,湘军内部成员能够为长远目标,持续齐心协力地奋斗。

其二,用“制度创新”规避体制桎梏。针对绿营兵“兵不识将,将不识兵”的弊端,曾国藩创立“营官制”:营官由统领选拔,哨弁由营官挑选,什长由哨弁挑选,勇丁由什长挑选,且士兵需随营官籍贯同乡。他在《营规》中规定:“一营之中,营官如父母,哨官如手足,士兵如子弟,患难相顾,生死相托。”这种层层隶属、责任连带的制度,令湘军形成军令如山的执行力,在作战时,能够“赴火同行,蹈汤同往”,表现无比的团结精神。

更关键的是,他绕开低效的地方财政,建立厘金制度和捐输的自筹体系。他在江西设立厘金局,月入“约三万两”,基本满足军饷需求。收入来源模式的创新,使湘军摆脱对单一资金来源的依赖,实现了经费上的自主。他得意地说:“饷源既开,不忧匮乏,此乃自立之道也。”

创业者面对资源匮乏时,核心的破局点在于重构组织的价值内核与运行规则。曾国藩感叹“天下事,有所贪有所利而成者居其半,有所激有所逼而成者居其半”,正是被激发出来的创新,让湘军在绝境中找到了生路,表现出空前的战斗力,战胜了有百万之众的太平军。

湘军崛起,本质是人才体系的胜利。曾国藩坦言:“制胜之道,实在人而不在器。”从不足千人到31万规模的军事力量,他构建了一套精准高效的人才选拔与培养机制,其核心可概括为“士人领山农”。

打破圈层,精准选才。曾国藩摒弃绿营靠关系入伍的陋习,提出“选士人为将,招山农为兵”的标准。他在日记中解释:“士人知礼义,山农少奸猾,二者结合,可成劲旅。”在选拔将领时,他注重“四看”:看志向、看品行、看能力、看口碑。为考察将领,曾国藩常“约见畅谈”,甚至“同榻而眠”以观其品性。曾国藩初见罗泽南时,两人“论经史大义,至夜半不辍”,次日便任命其为营官,因其“虽为诸生,有澄清天下之志”。这种价值观先行,能力匹配的选才逻辑,让湘军核心团队始终保持凝聚力。实践证明,曾国藩为大量出身下层的知识分子,搭建投笔从戎的广阔舞台,他们纷纷加入曾国藩成大事的阵营中,也成就了他们自己。

扬长避短,动态用才。曾国藩用人有一个重要的原则,就是“用人不率冗,存心不自满”。不率冗即是不草率用人,杜绝冗员,核心是人尽其才,人尽其用。例如他深知左宗棠刚愎自用却谋略过人,遂让其“独当一面,勿受牵掣”;察觉李鸿章精算计、善外交,便派其组建淮军,处理官场关系;发现鲍超勇猛有余而智谋不足,便为其配备参谋型副手多隆阿,嘱其“凡大事可与商议,切勿独断”。更关键的是,他建立试错机制:新将先带小股部队实战历练,根据表现升汰。据《湘军志》统计,湘军将领中“先败后胜,终成大器者”占三成。

言传身教,体系化育才。曾国藩注重人才的培养。他每月朔望,与将领们“会操讲学”,兼授战守兵法与儒学义理。常以书信提点下属短板:劝曾国荃戒躁,“宜学‘缓’字诀”,嘱李元度多实践,“宜多亲历行间,勿徒纸上谈兵”。对李鸿章着意培养,令其参与军机、掌文书、拟奏折,教以“耐”字诀与处事之道,使其“在事上磨出沉潜劲”。他还创立湘军幕府,吸纳郭嵩焘、容闳等各领域人才,让他们在实战中学习成长。据统计,幕府先后走出26位督抚级官员,成为晚清政坛核心力量。

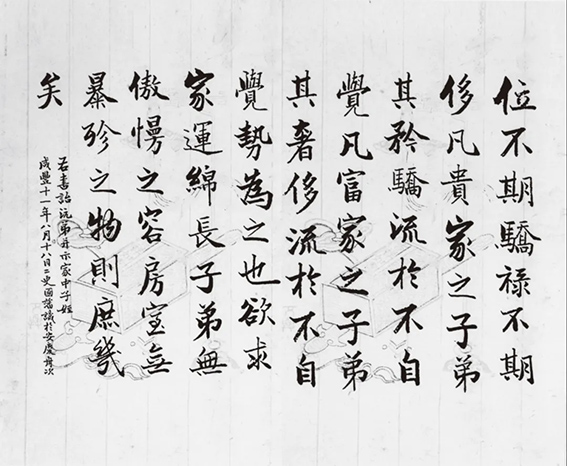

团队的核心竞争力在于人岗匹配与人才成长。曾国藩在《家训》中说:“办大事者,以多选替手为第一义。”曾国藩通过建立清晰的人才画像,容忍“有缺陷的优秀”,并利用体系化培养实现人才与团队共同成长。

曾国藩的功业图谱,从未缺少失败的刻痕。靖港兵败,悲愤投江,被救起后仍欲自缢;九江战败,被困南昌“呼救无人”;祁门被围,写下遗书准备殉难。但每次绝境,都成为他调整战略、重塑团队的契机,其危机应之道,蕴含着深刻的生存智慧。

直面失败,“复盘式”调整。1854年靖港之败,是曾国藩遭遇的首次重大危机。他亲率湘军水师进攻靖港,因轻敌中伏,数十艘战船被焚,士兵溃散。他“羞愤欲绝,遂投水,左右救之得免”。但清醒后,他没有归咎于兵力不足,反而写下《靖港败溃自请治罪折》,痛陈自己调度失宜的三大错误:轻敌冒进、未察地形、指挥混乱。随后,他重新制定战术,“结硬寨,打呆仗”;建立情报网,战前必派间谍摸清敌军虚实;更在给诸将的训令中强调:“以后作战,不求速胜,但求无过,步步为营,积小胜为大胜。”这种从失败中吸取经验教训的复盘能力,让湘军避免重蹈覆辙。

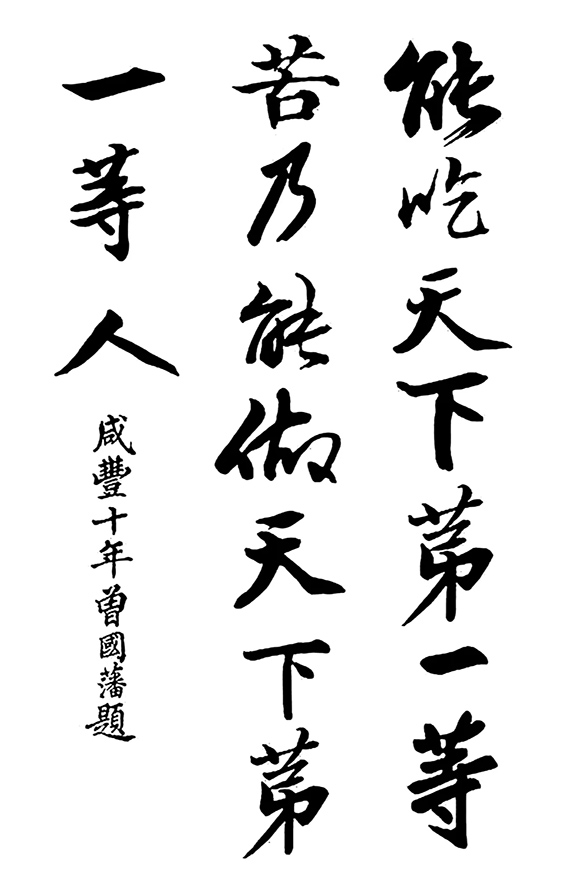

以“韧性”熬退对手。1860—1861年的安庆之战,是湘军与太平天国的生死决战。太平军英王陈玉成率兵反扑,双方鏖战数十日,湘军死伤惨重,曾国荃部“一日数惊,伤亡逾半”,将领们多次请求撤退。曾国藩却严令:“无论胜负,不准后退,退则以军法从事。”他在日记中写道:“困心横虑,正是磨练英雄之时。”为鼓舞士气,他亲赴前线巡营劳军,与士兵同吃同住。甚至“露立营外三日,风吹雨打不避”,士兵见之“皆感泣,愿效死力”。最终曾国藩以“咬定青山不放松”的韧性、“长期主义”的策略,推动湘军攻克安庆,撕开太平天国的防线,迎来了战争的拐点。

借势破局,“联盟式”突围。湘军连续征战,一度军饷不足濒临崩溃,江西巡抚沈葆桢又“截留厘金”,导致士兵“三日无食,鼓噪欲变”。曾国藩摒弃单打独斗,主动联合胡林翼(湖北巡抚)、左宗棠(浙江巡抚)结成联盟:胡林翼从湖北调拨粮饷支持湘军,左宗棠在浙江牵制太平军兵力,曾国藩则集中兵力主攻南京。三方通过资源互换、战略协同,共同破解了困局。他甚至放下身段,向曾经排挤自己的湖南巡抚骆秉章求援,在《致骆秉章书》中写道:“湘中为我辈桑梓,唇亡则齿寒,望公念乡邦之难,助我一臂之力。”最终骆秉章“感其诚”,拨粮支援。曾国藩在困境之中打破零和思维,通过联盟整合资源,实现共生共赢。

优秀的领导者既能在失败中复盘规则,又能以韧性坚守方向,更懂得借势联盟打破困局。曾国藩在《与弟书》中说:“困厄之时,正是著力之处,不可因一挫而自馁。”这种在绝境中淬炼出的生存智慧,恰是现代创业者最需要的精神钙质。

曾国藩创建湘军的历程,本质上是一场传统社会中的现代组织实验。从无到有搭建团队,以理念凝聚人心,用制度掌控方向,在绝境中坚守战略,于巅峰时主动求变。这些看似属于历史的智慧,恰是现代企业面对不确定性时最需要的生存能力。

在资源过剩而信仰稀缺的今天,曾国藩的“忠义血性”启示我们:组织的核心是价值观共同体,正如他反复强调的“心齐则气盛,气盛则力强”;在快速迭代而耐心缺乏的时代,他的“结硬寨打呆仗”提醒我们:慢即是快,稳扎稳打才能行稳致远,其书信中“天下事当于大处着眼,小处下手”的告诫,恰是对“长期主义”的最佳诠释;在强调个人英雄主义的商业叙事中,他的“用人所长、容人所短”告诫我们:团队的胜利才是真正的胜利,《挺经》中“集众人之私,成一人之公”的智慧,至今仍闪耀着管理哲学的光芒。

历史从不是故纸堆里的故事,而是照亮现实的镜子。曾国藩与湘军的传奇,或许正在于:它让我们看到,无论时代如何变迁,那些关于信念、组织、人才与坚守的真理,永远是穿越周期的力量。正如他在《日课十二条》中自勉的“敬、静、纯、淡”四字,既是个人修身之道,亦是组织长青之基——敬事而信,静思而谋,纯粹初心,淡泊名利,方能在波诡云谲的商海中,走出属于自己的“湘军之路”。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073