倘若你意外穿越到100年前的上海,站在熙熙攘攘的南京路街头,看着黄包车与电车交错而过,听着吴侬软语与洋泾浜英语混杂喧嚣,不必慌张,民国知名报人郁慕侠用30年沪上生活体验写成的《上海鳞爪》,早已为你备好一本巨细无遗的“民国生活指南”。这部收录了300余篇市井笔记的著作,像一台时光相机,定格了1930年代上海的衣食住行、三教九流与江湖秘辛,让我们得以触摸这座“魔都”最鲜活的肌理。

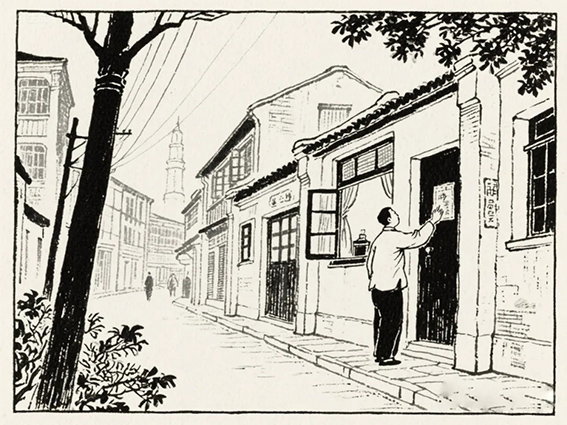

初到上海,头等大事便是找个落脚处。但1930年代的上海房租足以让你咋舌,“独租一屋,实匪容易”,很可能你和多数人一样只能沦为“三房客”——向“二房东”分租一间小屋。

找房时得盯着街头巷尾的红纸招贴,看中后先付“定洋”(至少1元,多则10元),二房东便会撕下招贴,为你留房。正式迁入时,按照惯例,要一次性预付一个月租金。而倘若日后因种种原因想要退租,必须提前10日通知。不过,在农历正月、五月、六月、十二月,按惯例不准退租。当然,如果遇到极为特殊的情况,或者有亲戚关系作为依托,另当别论。倘若二房东临时变卦,不愿将房子租给你,他得加倍退还定洋,这是当时不成文的规矩。

(图片由AI制作生成)

想要住得体面舒适一些,法租界大马路的“骑楼房屋”是个不错的选择。这种建筑仿自香港与巴黎,雨天走在骑楼的人行道上,一点儿不用担心会沾湿衣鞋,因为上面有骑楼遮蔽。

华界和法租界的弄堂房子,多有建筑三层楼的,而在公共租界,弄堂房子最高只能建两层。这是因为工部局出于安全方面的考虑,担心楼层过高、居住的户数过多,发生火灾,后果不堪设想。这安全防范意识,比如今也是不遑多让啊!

食有滋味:从馄饨担到三百元一席的盛宴

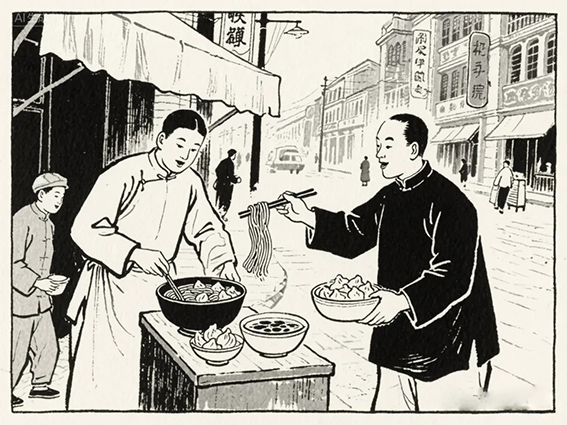

解决了住,就得琢磨吃。清晨五点,街头的豆腐店已开始忙碌,他们“全夜工作,天明发卖”,刚磨出的豆浆配着油条,是底层劳工的标配早餐。到了深夜,粥店依然亮着灯,“专为救济车夫饥饿”,你若囊中羞涩,可以在粥店点两碗粥,打个盹捱到天明,连住宿费都省了。

流动的馄饨担是上海夜晚的灵魂。这些馄饨担可分为两种:一种是高脚担子,摊主敲击竹筒,发出清脆悦耳的“卜卜”声,卖的是小馄饨,10枚铜圆一碗。另一种是矮脚担子,摊主一边敲着竹片,一边高声吆喝着“虾肉馄饨面”,因他们兼卖面条。这种馄饨个头硕大,馅料用新鲜的虾肉和猪肉拌和而成,故称大馄饨,价格也相对高一些,每碗起码小洋一毛。

(图片由AI制作生成)

值得一提的是,那时已有“外卖服务”。徐重道国药号率先推出“接方送药、代客煎药”的贴心服务,只要一个电话过去,就会有专人上门取走药方,配好的药会装在特制的热水瓶里送来。代煎费仅需一角钱,其高效与便捷程度,丝毫不逊色于现在的外卖小哥。

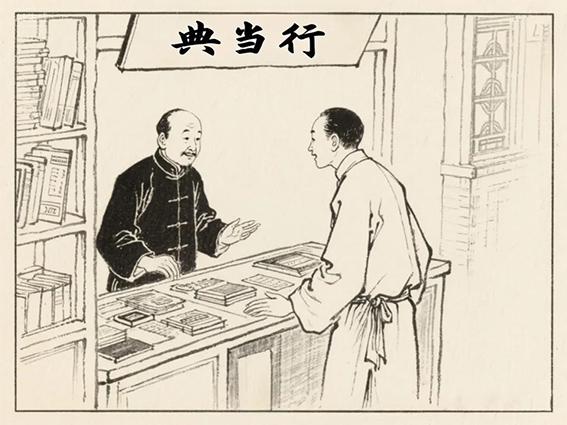

手头紧了怎么办?上海星罗棋布的典当行可能会成为你求助的对象。上海的典当行“无徽不成典”,店员多是徽州人,被戏称为“徽骆驼”——因典当柜台特高,他们高踞其上,势若驼背。去当东西时,朝奉先生(典当行里对店员的尊称)往往会带着几分审视的目光,漫不经心地翻着白眼问你“当几钿”。这时候,你可得做好心理准备,因为他们给出的价格往往会比你预期的低很多。你若要5块,他最多给4块,再多说一句就“别转脑袋不睬你”。但若当金银珠宝,他们态度会180度大转弯,瞬间换上一副热情洋溢的面孔,语气也变得和婉亲切起来。嫌贫爱富,古今皆然。

急用钱的话,“押头店”比典当行更方便。押头店遍地开花,虽然借款手续简便、放款速度快,但利息高得惊人——采用10天一期的计息方式,每期利息高达3分,换算成月息高达9分,堪称“高利贷中的战斗机”。

更狠的是“借印子钿”:借10块,实际到手9块(先扣“鞋袜费”一块),每天还两角,60天还清,算下来年利率超过100%。

(图片由AI制作生成)

底层劳工还有一种“一角过夜”的无奈选择。即借10块钱,月息一块钱,而且第一个月先扣利息。放这种贷的常有印度侨民,手续极严,要保人、签契约、盖手模印,生怕你赖账。

不难看出,当时借贷市场极为混乱与复杂,毫无信用体系可言,穷人往往为了求得一丝生的希望,不得不付出沉重的代价。

在上海找活干,门路多到超乎想象。没手艺?可做“捉蟋蟀”。所谓捉蟋蟀,并不是真的去捕捉蟋蟀,而是专捡街头巷尾人们丢弃的香烟屁股。别看不起眼,只要你肯吃苦,每天勤勤恳恳,能有四五角钱的收入。据说,汉口曾有人靠捉蟋蟀,省吃俭用,日积月累,成了富翁。

去理发店当学徒也是一个不错的选择。租界中的理发店最早是法国人开起来的,因为法国人走在时尚的前列,最重头面装饰。理发店门口那根不停旋转的三色棍,代表法国国旗的颜色,民国后仍沿用,久而久之,现在成了理发店的行业标志。

女性的职业选择也不少。“缝穷妇”多是江北籍妇人,每日挎着一只竹篮和一只小凳子,篮中放着剪刀、竹尺、线团和碎布之类,走来走去兜揽生意。她们替人缝袜底、做脱线和补缀衣服上的破洞眼。手艺或许算不上精湛,但胜在价格实惠,态度又极为诚恳,因此深受广大底层民众的欢迎,店家伙友、厂中工友是她们的主顾。

(图片由AI制作生成)

而在苏州河桥头的乞丐会“拉一把”。当他们看到人力车艰难地往桥上攀爬时,便迅速跑过去,一手握住车杠,口里嚷道“拉一把”。等车子上到桥面,他就伸手索钱,并道:“老板,一只铜板小意思。”唠唠叨叨,絮聒不休。倘若不给,他们便立刻翻脸,破口大骂。这种强行乞讨的行为,你是不是似曾相识呢?

上海这座看似繁华热闹、充满机遇的大都市,实则处处暗藏玄机,各类骗局花样百出,令人防不胜防。

就拿乘坐黄包车来说,初来上海的乡下人,由于对城市的道路不熟悉,常常会遭遇“兜圈子”的骗局。从四马路到跑马厅,明明近在咫尺,几步路就能走到的距离,可黄包车夫偏要绕大圈,收两毛钱车费,这是欺负外乡人不识路。更狠的是“买户头”——骗子印假目录单,谎称洋行开业大减价,从药房、书局买客户地址寄出去,等有人汇款后就消失无影,让人欲哭无泪。

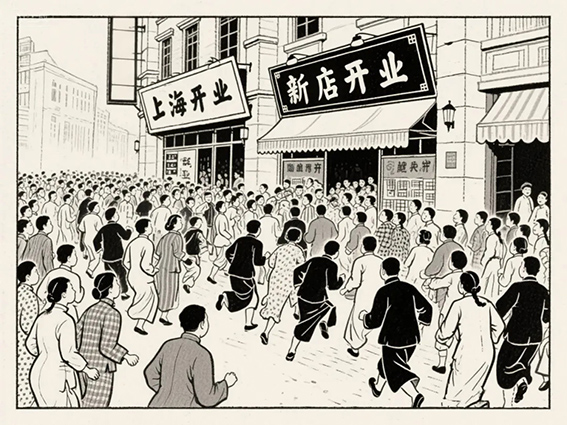

“抢油主”时要小心预售骗局。什么叫抢油主?就是一窝蜂去买便宜货,因为新店铺在开业第一天往往会推出大幅度的廉价促销活动。街坊们奔走相告,争先恐后地涌入店铺,那场面热闹非凡。有人就瞄准了民众爱占便宜的心理,制造“抢油主”陷阱。曾有一家糟坊贴出开张告示,并扬言为避免开张那天主顾拥挤,有招待不周之处,先预售油票。市场价一块钱只能卖5斤,它家优惠至7斤,引得众多贪便宜的市民掏钱购买,两三天时间竟卖出油票6000多张。可谁想到,开张那天,店铺大门紧闭,这些骗子早已卷款跑路,只留下上当受骗的市民们欲哭无泪,追悔莫及。

(图片由AI制作生成)

街头黑话得懂几句才不会露怯:“笼头水”是指用回收的烟膏渣制作的水饮,通常售给靠力气吃饭的车夫和小贩。“抢帽子”是指低价买进、高价卖出,不在手中过夜;“捞帽子”则指专替别人买进卖出,亏了算别人的、赚了进自己腰包的经纪人;“树上开花”专指帮人讨债抽成;“赶猪猡”是乞丐之间的隐语,意思是有“傻帽”被他们行乞成功。人们给了钱,还得个“猪猡”头衔,岂不可恶?

站在100年后回望,上海的很多特质早已刻在基因里。当年的摩登女郎身着短旗袍、脚踩高跟鞋、烫着水波头,那份对时尚的追逐,与如今街头打扮入时的女孩别无二致;而“身上绸披披,家里没有夜饭米”的爱面子心性,打肿脸充胖子的故事在当下也依旧上演。

如今的上海,在迈向世界性和先进性的道路上一骑绝尘,始终不变的,是它作为“魔都”的包容性——不管你来自何方,只要肯努力打拼,都能在此寻得一方立足之地。

若真有机会穿越回那个年代,手握《上海鳞爪》这本生存指南,或许你我都能在1930年代的上海找到自己的位置。毕竟,人性深处的追求从未更改,城市里那股热腾腾的烟火气也从未因时光流转而消散。

近代上海,世界性与地方性并存,摩登性与传统性并存,先进性与落后性并存。《上海鳞爪》,是近代爱国报人郁慕侠所写的一部关于上海社会文化的笔记汇集,编为300余篇,每篇短则百字,多则七八百字。内容包罗万象,巨细无遗地记录了时髦男女的衣食住行、市井小民的柴米油盐、五花八门的江湖行当、光怪陆离的黑话秘闻,尤其对租界事宜介绍綦详,堪称是近代上海生活手册。

郁慕侠(1882—1966),名文,字慕侠,号从周,笔名悼愚、悼庵、格非、天呼、报癖等。江苏青浦(今上海青浦区)人。1913年进入报界,参与创办《沪报》,长期兼任北京、天津、武汉等地报馆通信员,为上海报界知名人物。1952年任上海市文物保管委员会编纂,1956年加入民革,1961年受聘为上海市文史馆研究馆员。

编辑推荐

1. 民国“魔都”浮世绘,穿越必备

霓虹闪烁的南京路、风情万种的霞飞路、喧嚣市井的四马路、车水马龙的外白渡桥、电车洋房、舞厅跑马、报童车夫、馄饨担、成衣铺……

报人郁慕侠以300余篇鲜活笔记,敏锐捕捉1930年代上海脉搏,全景呈现华洋杂处的市井烟火、摩登浪潮与百业生态,一个活色生香的上海滩跃然纸上。

2. 名家导读,深度解锁城市密码

特邀上海社科院资深研究员、著名上海城市史研究专家熊月之撰写长文导言,深入解析作者郁慕侠的报人生涯与爱国热忱,解码《上海鳞爪》中的租界秘辛、社会百态、城市病与流行语,助力读者真正读懂近代上海的社会变迁。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073