最近买不到什么好看的新书,只得把书架上一些旧书翻来翻去重看。为了要写“胡适故居”一文,又重阅《胡适的日记》一书,好书不厌百回读嘛!重一翻阅,又发现不少有趣的文字,情不自禁,便想做个文抄公,抄出来供大家欣赏,我想大家不会怪我只会抄书的吧。

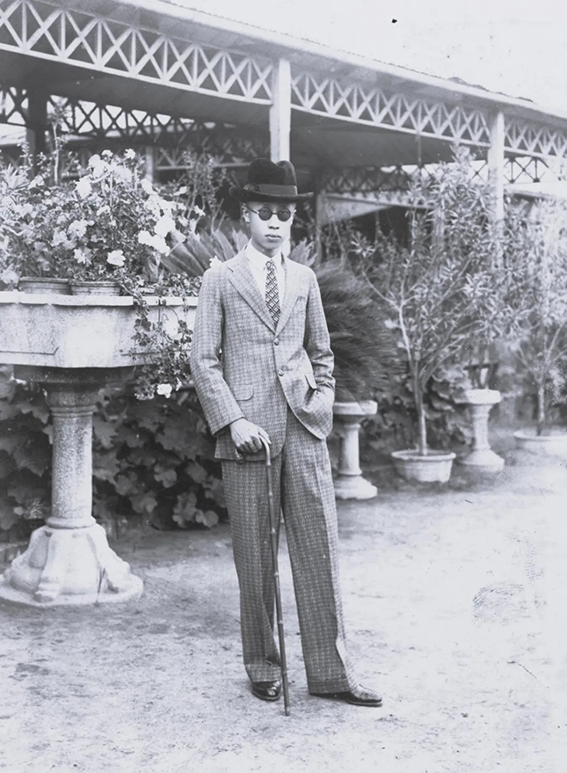

胡适见宣统这是人们常常说起的,其事在一九二二年。五月二十四日记道:

我因为宣统要见我,故今天去看他的先生庄士敦(Johnston),问他宫中情形。他说宣统近来颇能独立,自行其意,不受一班老太婆的牵制。前次他把辫子剪去,即是一例。上星期他的先生陈宝琛病重,他要去看他,宫中人劝阻他,他不听,竟雇汽车出去看他一次,这也是一例。前次庄士敦说起宣统曾读我的《尝试集》,故我送庄士敦一部《文存》时,也送了宣统一部。这一次他要见我,完全不同人商量,庄士敦也不知道,也可见他自行其意了。……

五月卅日记道:

十二时前,他派了一个太监,来我家接我。我们到了神武门前下车,先在门外一所护兵督察处小坐,他们通电话给里面,说某人到了,我在客室里坐时,见墙上挂着一幅南海招子庸的画竹拓本。此画极好,有一诗云:“写竹应师竹,何须似古人。心眼手如一,下笔自通神。道光辛丑又三月,南海招子庸作于潍阳官舍。”

招子庸即是用广州土话作《粤讴》的大诗人。此诗虽是论画,亦可见其人,可见其诗。

他们电话完了,我们进宫门,经春华门,进养心殿。清帝在殿的东厢,外面装大玻璃,门口挂厚帘子。太监们掀起帘子,我进去,清帝已起立,我对他行鞠躬礼,他先在面前放了一张蓝缎垫子的大方凳子,请我坐,我就坐了。我称他“皇上”,他称我“先生”。他的样子很清秀,但单薄的很;他虽只十七岁,但眼睛的近视比我还利害;穿蓝缎袍子,玄色背心。室中略有古玩陈设,靠窗摆着许多书,炕几上摆着今天的报十余种,大部分都是不好的报,中有《晨报》、英文《快报》。几上又摆着白情(按,即康白情)的《草儿》、亚东的《西游记》。他问起白情、平伯;还问及《诗》杂志。他曾作旧诗,近来也试作新诗。他说他也赞成白话。他谈及他出洋留学的事,他说:“我们做错了许多事,到这个地位,还要靡费民国许多钱,我心里很不安。我本想谋独立生活,故曾要办皇室财产清理处。但许多老辈的人反对我,因为我一独立,他们就没有依靠了。”

他说有许多新书找不着。我请他以后如有找不着的书,可以告诉我。我谈了二十分钟,就出来了。

以上就是胡适见宣统的实录。溥仪《我的前半生》中记录了这事,但却故意写得很不在乎,很调侃。自然,那时正是大批胡适的时候,溥仪写书,亦正如写交代材料,自然不免要在文字上耍些手法,达到避重就轻,贬低胡适的目的,何况还有人为他修改过多少次。谁如果对此感兴趣,不妨找出二书,对照看看。

一九二二年六月七日记章太炎道:

下午陈仲恕(汉第)来谈……仲恕为熊内阁国务院秘书时,曾看见许多怪事。章太炎那时已放了筹边使,有一天来访仲恕—他们是老朋友—说要借六百万外债,请袁总统即批准。仲恕请他先送计划来,然后可提交临时参议院。太炎说:“我那有工夫做那麻烦的计划?”仲恕不肯代他转达,说没有这种办法。仲恕问他究竟为什么要借款,太炎说:“老实对你说罢,六百万借款,我可得六十万的回扣。”仲恕大笑,详细指出此意的不可能。太炎说:“那么,黄兴、孙文们为什么都可以弄许多钱?我为什么不可以弄几个钱?”他坚坐至三四点钟之久,仲恕不肯代达,他大生气而去。明日,他又来,指名不要陈秘书接见,要张秘书(一麐)见他。张问陈,陈把前一晚的事告诉他,张明白了,出来接见时,老实问太炎要多少钱用,可以托燕孙(梁士诒)设法,不必谈借款了。太炎说要十万。张同梁商量,梁说给他两万。张回复太炎,太炎大怒,复信说:“我不要你们的狗钱!”张把信给梁看了,只好不睬他了。第三天,太炎又写信给张,竟全不提前一日的事,只说要一万块钱。张又同梁商量,送了他一万块钱。

此事也十分有趣。太炎先生以一等嘉禾章作为扇坠,大闹中南海怀仁堂的事,社会上知道的很多,在熊希龄内阁任内要钱的事,知道的很少。而且章太炎耍的手法十分显示其个性,亦颇有趣。当时一万块大洋钱,少说也可抵现在一百万,穷得没有办法想发财的书呆子,读了这段记载,能不心动乎?

辜鸿铭

一九二一年十月十二日记辜鸿铭道:

夜间王彦祖先生邀吃饭,同席的有Demiéville and Monestier及辜鸿铭先生。许久不见这位老怪物了。今夜他谈的话最多;他最喜欢说笑话,也有很滑稽可喜的。今记数事如下:

他说:“去年张少轩(勋)生日,我送他一副对联,为‘荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝’。你懂得吗?”我说:“‘傲霜枝’自然是你们二位的辫子了。‘擎雨盖’是什么呢?”他说:“自然是大帽子了。”

他说:“徐世昌办了一个四存学会。四存就是存四,可对忘八!”

他说:“俗话有‘监生拜孔子,孔子吓一跳’。我替他续两句:‘孔会拜孔子,孔子要上吊。’”此指孔教会诸人。他虽崇拜孔子,却极瞧不起孔教会中人,尤恨陈焕章,常说“陈焕章”当读作“陈混账”!

他对Monestier说:“你们法国人真不要脸!怎么把一个博士学位送给徐世昌这个东西!你的《政闻报》上还登出他的照片来,坐在一张书桌上,桌上堆着许多书,叫作《徐大总统看书之图》!喂,喂,真难为情!你们为什么不送一个博士学位给我辜鸿铭呢?”那位法国小政客也无言可答。其实辜鸿铭应该得这个学位;他虽然顽固,可不远胜徐世昌吗?

说起辜鸿铭,现在也还有不少人写文章说他的轶事,但大多辗转择引文献,真正见过他的人并当面听过他妙论的人大概很少了。这七十二年前的日记正生动地记录了他当时的音容和妙论,今日读来,仍有闻声传神之感。当时正是他在第一次欧战后,以《中国人的真精神》(TheSpiritofChinesePeople)一书震炫欧洲的时候。此书日本人先译为日文,中国人又从日文转译,刊登在当年的《东方杂志》上。

傻大姐

一九二二年四月二日记熊希龄谈话道:

熊秉三先生邀我们住在他的双清别墅里……熊先生爱谈话……

乾隆帝的生母来历颇不明,故向来有乾隆为海盐陈氏子的传说。熊先生在热河时,见行宫内东宫(俗称“太子园”)之前,有矮屋,上盖茅草。此为雍正帝为太子时所居,忽有此不伦不类之茅屋,遂引起熊先生的注意,但宫内外人皆无能说此事者。最后寻得一个八十多岁的老宫役,能说此事:“乾隆帝之生母为南方人,诨名傻大姐,随其家人到热河营业(热河有南方各种工匠,如油漆、红木之类)。时方选秀女,临时缺一名,遂把他列入充数。后来太子(雍正帝)病重,傻大姐在侍女之列,服侍最勤,四十余日衣不解带,太子感其德,病愈后遂和他有关系,他后来在一个茅蓬内生一子,即乾隆帝也。后来乾隆帝就在产生之地作此茅屋,留为纪念。”

此事无从考证了。但乾隆帝实在像一个傻大姐的儿子。

这则日记也很有趣。熊希龄氏清末做过热河都统,就住在避暑山庄内。清代自咸丰死在避暑山庄后,同、光、宣三朝太后皇帝都没有再去过这一行宫。到熊住在里面做热河都统时,行宫已空关了三十多年了。他住在里面日久,所以对此茅屋做了调查。妙在名叫“傻大姐”,使人一下子想起《红楼梦》中捡绣春囊的“傻大姐”,是偶然巧合呢,还是有意这样写?当时胡适正在研究曹雪芹家世,在此却未将这个“傻大姐”和《红楼梦》曹雪芹联系起来,未免可惜了。

再有当时熊正办香山慈幼院,所以住在香山双清别墅。其时也正是沈从文先生初因熊之介到北京的时候,熊是下野的国务总理,正在大办慈善事业,沈则是刚刚不当兵的小青年,小楷写得极好,人又好学勤奋,和熊都是湘西凤凰的小同乡,所以得到特别赏识照顾。沈先生在北京呆了几十年,可总说不好普通话,北京话更说不来了,和别人谈话,越高兴越是说凤凰土话,那别人就越是听不懂了。有一次我笑着问沈先生:“您什么时候到的北京?怎么总说不来北京话?”沈先生也笑着说:“我是一九二一年来的……”我笑着接话茬儿道:“您来北京的时候我还没有养哪……”说完,大家都哈哈大笑起来—一转眼,这也是十三年前的事了。

周氏弟兄

一九二二年八月十一日记周氏弟兄道:

到小学女教员讲习会讲演……讲演后,去看启明,久谈,在他家吃饭,饭后,豫才回来,又久谈。周氏弟兄最可爱,他们的天才都很高。豫才兼有赏鉴力与创造力。而启明的赏鉴力虽佳,创作较少。启明说:他的祖父是一个翰林,滑稽似豫才;一日,他谈及一个负恩的朋友,说他死后忽然梦中来见,身穿大毛的皮外套,对他说:“今生不能报答你了,只好来生再图报答。”

1922年6月,周作人(前排左一)、鲁迅(后排左一)与爱罗先珂等在八道湾合影

他接着谈下去:“我自那回梦中见他以后,每回吃肉,总有点疑心。”这种滑稽,确有点像豫才。

豫才曾考一次,启明考三次,皆不曾中秀才,可怪。

胡适、周启明(知堂)、周豫才(鲁迅),当时习惯叫“胡先生”“周二先生”“周大先生”,当时的确都是得学术朋友之乐的。看所记到八道湾乘兴访问,畅谈、留饭,多么随便,多么融洽。三人日记,各记到对方的地方很多很多,但像这样一长段写友谊,十分传神的文字却很少。所以值得后人欣赏、想象。同书一九三七年一月一日记道:“中间出去到中基会团拜,到周作人家贺他老母八十岁生日,吃了寿酒,才回家继续写文字……”点滴处均可见二人友谊,如果没有“七七事变”,没有日本侵略者,该多好呢……

傅作义

一九三七年一月二十五日记傅作义道:

傅作义将军为他的先父子余公建纪念堂,来函征文,说“所求不过十数人”。其附来的行状历叙他年少时种菜、挑担、赶马车、卖煤,颇能纪实。今夜为题小诗。

拿得起鞭子,

挑得起重担子,

靠自己的气力起家,

这是个有担当的汉子。

老子不做自了汉,

儿子能尽忠报国。

这儿来来往往的人,

认得他爷儿两个。

其时正是傅作义在百灵庙打过胜仗后的几个月,又是“七七事变”的前半年。这首白话诗,大概见到的不多,但和五十六年前的历史联系起来,也还是耐人想象的吧!

我最爱看古人日记,在日记中看到的大都是活泼泼的坦率自然的活人,在文集中看到的则常是衣冠整齐、道貌岸然甚至装模作样的假人,而在历史书中则常常看到的是斧削的或殡仪馆化了妆的死人。假人、死人自然都没有活人亲切好看,而且还安全。纵然是强盗的日记,在你看时,大概也都是只能你看他,而他不会再威胁到你了——自然,强盗是否写日记,也大成问题,如真实地记载,那岂不要一旦失风,变成犯罪的铁证吗?因而这只是个比方,想来聪明的强盗是不记日记的。

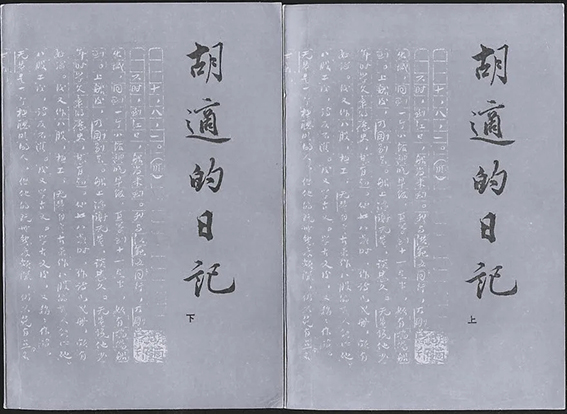

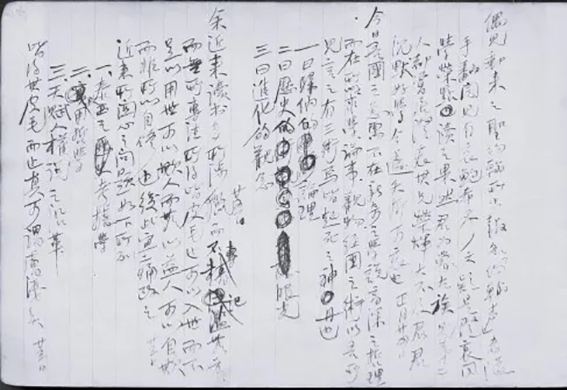

记日记之风,清代官场及学人,最为重视,不少人都能几十年如一日。民国初年,不少人都继承了这一传统,如《鲁迅日记》、知堂老人几十本日记,都是几十年中每日必记的。可惜后者迄今无出版消息。据知《郑孝胥日记》都在排印了。知堂老人几十本日记怎么一点消息也没有呢?胡适日记并不是几十年如一日连续写下来的,除其在美留学时的日记,早已印作四大本出版外,留在北京的日记署名为《胡适的日记》,七年前由中华书局出版,今年八月间在台北“中研院”史语所“胡适纪念馆”,看影印十大本《胡适手稿》,也没有日记,大概他后来没有写什么日记吧。《胡适的日记》所收一九二一、二二两年的日记所记甚详,不少都是珍贵的教育、文化、学术文献史料。可惜太少了,多么遗憾呢。

癸酉小雪后,风雨交加,抄并记于延吉水流云在新屋南窗下。

按,适之先生日记,台北远流出版社影印有《胡适的日记》手稿本十八册,现在逐卷借来阅读,一九九三年八月在台北,虽几次访问胡适纪念馆,终因时间匆促,粗心大意,未仔细询问,写此文时,随笔乱写,说明先生“没有写什么日记”,错误殊不应该,特此说明,通读清样时补记,云乡志。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073