《左传》,是中国史学与文学史上的一座丰碑。它既注解《春秋》,又以独特叙事开创编年体史书新境界。这部战国时期的经典,是解读春秋时代的重要文献,更以生动历史场景与深刻人文思考,成为后世文人学者汲取智慧的源泉。

《春秋》之简与《左传》之繁:经传关系的深刻交融

要理解《左传》的本质,首先需厘清它与《春秋》之间的关系。

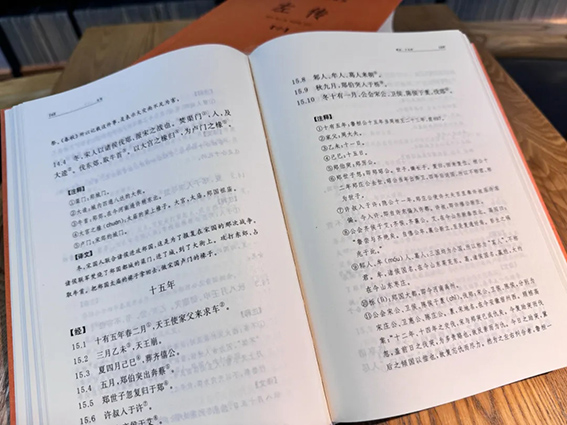

《春秋》以编年体形式,用极简略的笔触记载了鲁隐公元年(前722)至鲁哀公十四年(前481)共242年的历史大事。其文字之简,简到令人费解的地步。如“郑伯克段于鄢”六字,背后却是一段惊心动魄的兄弟阋墙、母子反目的复杂故事。孔子作《春秋》旨在“寓褒贬,别善恶”,以微言彰显大义,以谨严的措辞表达对历史事件的评判,即所谓“一字褒贬”。

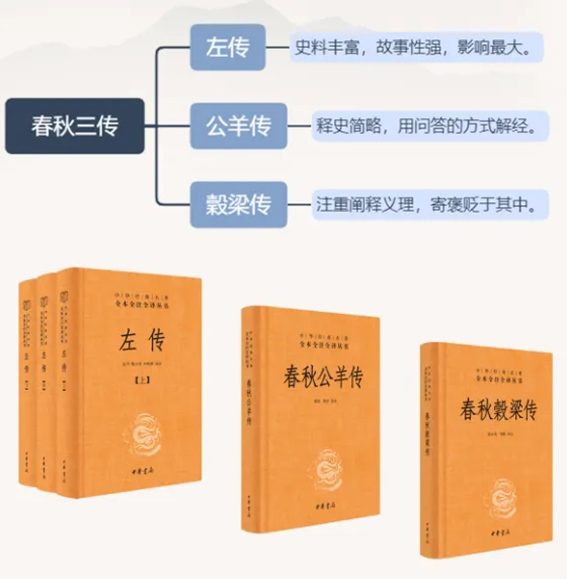

然而《春秋》的简约如同一副骨架,虽结构清晰却血肉未丰。汉代学者桓谭曾言:“经而无传,使圣人闭门思之,十年不能知也。”正是《左传》的出现,为《春秋》的骨架注入了鲜活的生命。作为“春秋三传”之一,《左传》以宏大篇幅对《春秋》经文进行详尽阐释与史实补充,使其成为一部真正意义上的叙事性历史巨著。它并非简单注解,而是以《春秋》为纲,以史实为纬,编织出春秋时代的全景图。如《春秋》仅书“夏五月,郑伯克段于鄢”,《左传》则详述郑庄公与其弟共叔段的权力斗争、其母武姜的偏私,以及最终兵戎相见的全过程与深层原因,使冰冷的记载化为有温度、有血肉的历史叙事。

迷雾中的执笔者:左丘明其人与作者之谜

关于《左传》的作者,历史上存在着诸多争议,至今尚无定论。最早提出《左传》为左丘明所著的是西汉史学家司马迁,他在《史记・十二诸侯年表序》中称:“鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成《左氏春秋》。”东汉的班固也承袭了这一说法,在《汉书・艺文志》中将《左氏春秋》的作者明确标注为左丘明。

然而,这一说法在后世受到了不少学者的质疑。唐代的赵匡首先提出异议,认为左丘明与孔子同时代,而《左传》中记载了许多孔子死后数十年的历史事件,如三家分晋、田氏代齐等,显然不可能是左丘明所著。宋代的朱熹也认为《左传》的作者并非左丘明,他指出《左传》中多有预言,且不少预言在战国时期才应验,由此推测作者可能是战国时期的人。

近现代学者对《左传》作者的研究更为深入,提出了多种不同的观点。有的学者认为《左传》并非成于一人之手,而是由多位史官在不同时期陆续编撰而成;有的学者则根据《左传》中对晋国历史的详细记载和对楚国的偏见,推测作者可能是晋国或鲁国的史官;还有的学者通过对《左传》的语言风格、思想内容等方面的分析,认为其作者可能是战国时期的吴起或子夏的弟子。

尽管关于《左传》作者的争议不断,但这并不影响《左传》的历史价值和文学地位。无论作者是谁,这部著作都真实地反映了春秋时期的社会风貌、政治变迁和思想文化,为我们研究那段历史提供了宝贵的资料。

(一)丰富详实的历史内容

《左传》的内容极为丰富,涵盖了春秋时期政治、军事、经济、文化等各个方面的历史事件。

书中既记载了大国之间的争霸战争,如晋楚两国为争夺中原霸权而进行的邲之战,详细描绘了双方从列阵到交锋的全过程,包括晋军内部的意见分歧与楚军的战术部署;也记录了小国在大国夹缝中的生存智慧,像郑国大夫子产凭借外交辞令,在晋楚两国之间周旋,既维护了国家尊严,又避免了战争灾祸。

对于社会制度的变革,书中也有清晰呈现。如鲁国“初税亩”的推行,打破了传统的井田制,标志着土地私有制度的萌芽,《左传》不仅记载了这一事件的时间,还通过不同阶层的反应,展现了制度变革引发的社会震动。在文化交流方面,诸侯会盟时的赋诗言志是一大特色,晋侯与秦伯相会时,双方以《诗经》中的篇章相互应答,既表达了外交立场,又体现了礼乐文化的广泛传播。

(二)精湛高超的叙事艺术

《左传》以编年为经,以国别为纬,将242年间周王室式微、诸侯争霸、卿大夫专权、夷夏交锋的宏大历史画卷徐徐展开。尤为可贵的是,它在宏大叙事中始终关注个体命运与事件细节。

如“晋灵公不君”一节,不仅记载晋灵公的昏暴,更生动描绘了鉏麑奉君命刺杀忠臣赵盾,见其勤于国事而不忍下手,最终“触槐而死”的悲壮场景,在细节中迸发出震撼人心的道德力量。

(三)细致入微的战争描写

《左传》尤擅描写战争,堪称先秦军事文学的顶峰。它超越了简单的胜负记录,深入到战争背景、战略谋划、战术运用、人心向背以及战后影响的全方位剖析。城濮之战(晋楚争霸)、崤之战(秦晋交锋)、邲之战(晋楚再战)、鄢陵之战(晋楚决战)等著名战役的描写,无不惊心动魄,闪烁着智慧的光芒。如城濮之战,不仅详述晋文公“退避三舍”以占道义高地的政治智慧,子玉的刚愎自用,还生动描绘了晋军“蒙马以虎皮”、用树木伪装战车等精妙战术,更通过战后周天子策命晋侯的仪式,点明此战确立了晋国中原霸主的地位,影响深远。

(四)立体多面的人物塑造

《左传》打破了史书记载人物脸谱化的倾向,塑造了众多血肉丰满、性格复杂的历史人物。雄才大略如晋文公重耳,其流亡十九年的坎坷经历、返国后的励精图治与晚年过失,均得到真实展现;忠贞耿介如郑国子产,其改革魄力、外交智慧与“不毁乡校”的开明,跃然纸上;阴险贪婪如楚国的费无极,其构陷忠良、祸乱国家的行径令人发指。书中对女性形象的刻画也突破窠臼,既有深明大义、助夫成就霸业的晋文公夫人齐姜(“及齐,齐桓公妻之,有马二十乘,公子安之。从者以为不可。将行,谋於桑下。蚕妾在其上,以告姜氏。姜氏杀之”),也有因私欲而引发国家动荡的鲁桓公夫人文姜。这些人物在历史洪流中的挣扎、选择与命运,共同谱写了一曲人性的交响。

《左传》不仅是一部历史著作,还蕴含着深刻的思想内涵。它反映了春秋时期的社会思潮和价值观念,对后世的思想文化产生了深远的影响。

宋襄公在泓水之战中坚持“不鼓不成列”,等待楚军渡河列阵后再开战,最终兵败身死。《左传》虽记载了这一事件的结果,却通过君子的评价“君子不重伤,不禽二毛”,既肯定了其对礼乐传统的坚守,又暗示了乱世中迂腐守旧的危害,体现了对“义战”与“利战”的辩证思考。

在处理君臣关系上,晋灵公因暴虐被赵穿杀死,太史董狐直书“赵盾弑其君”,赵盾辩解自己并未参与,董狐则以“子为正卿,亡不越境,反不讨贼”为由坚持记载,彰显了“书法不隐”的史官精神,也传递出“君君臣臣”的伦理准则——君主失德仍需维护名分,大臣失职则难逃其责。

对于个人修养,子路在卫国之乱中,明知寡不敌众,仍坚持“君子死,冠不免”,整理好衣冠后从容就义,用生命践行了“礼”的要求,展现了春秋士人对道德操守的执着追求。

《左传》以其无与伦比的历史价值、文学成就和思想深度,对后世产生了无远弗届的影响。司马迁著《史记》,在体例构思、史料运用、人物刻画、战争描写、语言风格等多方面深受《左传》沾溉,其“实录”精神亦与之相通。在文学领域,从唐宋八大家的古文,到《三国演义》等历史演义小说,其叙事技法、人物塑造和语言艺术皆可溯源至《左传》。它所推崇的忠信、仁义、礼智等价值观念,成为儒家伦理的重要组成部分,塑造着民族的精神品格。

《左传》不仅是一部历史著作,更是一曲关于秩序与混乱、忠诚与背叛、智慧与愚昧、崇高与卑劣的永恒交响。它让我们在回望那个“礼崩乐坏”却又“郁郁乎文哉”的时代时,得以触摸到中华文明在早期勃兴时的强劲脉动,并从中汲取那份关于责任、道义与智慧的深沉力量。

读《左传》,亦如读一部关于我们自身精神源头的启示录。

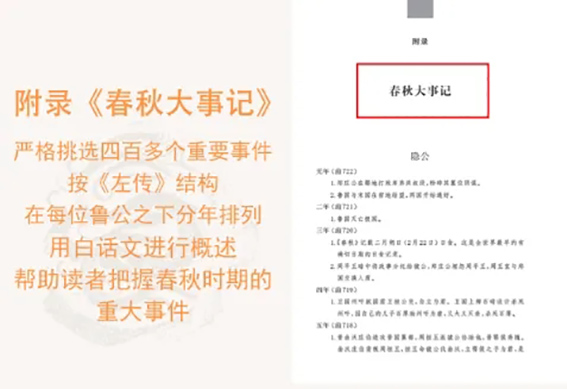

“三全本”《左传》附录《春秋大事记》

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073