末伏已至,酷热的三伏天即将落幕。翻开《岁时广记》,那些散落的伏日习俗,藏着古人与酷暑周旋的生存智慧,凝结着鲜活的市井烟火气,更不乏一些让今人直呼“想不到”的奇特操作!

三伏之名,源于古人对时序的精密推算。

《阴阳书》明确记载:“夏至后第三庚为初伏,第四庚为中伏,立秋后初庚为末伏。”这种以天干纪日的历法智慧,让每年的伏期都如星辰轨迹般精准。三国文学家曹植曾将三伏称为 “三旬”,既点明其约三十日的时长,更暗合“旬日一伏”的古老认知。而伏日最初并非消夏佳节,而是庄重的祭祀之日。《史记・秦本纪》记载,秦德公二年(前676)“初作伏祠”,开启了伏日祭祀的传统。到了汉代,伏日习俗因地域差异生出别样风情——汉高祖刘邦感念汉中、巴、蜀、广汉四郡助力定天下之功,特允其“自择伏日”。《风俗通・户律》解释,因这些地区“土地温暑,草木早生晚枯”,气候与中原迥异,故需灵活调整节令,这种因地制宜的灵活性,正是汉代治理智慧的一个缩影。

随着时代变迁,伏日习俗在朝野之间呈现出不同的风貌。汉代伏日最富戏剧性的场景,当属东方朔“拔剑割肉”的典故。

据《汉书》记载,伏日赐肉本是宫廷惯例,那日太官丞迟迟未至,东方朔竟自行割肉而去。面对汉武帝的责问,他巧言辩解:“受赐不待诏,何无礼也!拔剑割肉,一何壮也!割之不多,又何廉也!归遗细君,又何仁也!”一番诙谐应对不仅化解危机,更让伏日赐肉成为流传千年的典故,杜甫“尚想东方朔,诙谐割肉归”的诗句,便是对此事的隔空致敬。

唐代伏日的宫廷赏赐更为精致,《辇下岁时记》载,宰相与学士获赐醝(cuō)汁(一种酒水),京尹、公主则得蜜麨(chǎo)(糖稀)与浆水,君臣共享清凉的图景跃然纸上。宋代更将赐冰制度细化,《岁时杂记》明确“自初伏日为始,每日赐近臣冰,人四匣,凡六次”,连装冰的容器都要用黄绢为囊,可见对伏日消暑的重视。

与宫廷的恩赏规制相比,民间伏日则有着不同的讲究,甚至带着几分神秘与世俗的烟火气。讲究“伏闭尽日(整天闭门不出)”。后汉永元六年(94)便有令规定伏日闭门不出,《汉官旧仪》解释因“伏日,厉鬼所行”,这种将消暑与避邪结合的习俗,透着古人对自然的敬畏。

而长安富家子弟的消暑方式则极尽奢华,《天宝遗事》记载刘逸、李闲等豪门“以锦绮结为凉棚,设坐具,召长安名姝间坐”,林间凉棚与美人笑语相映,构成盛唐伏日的鲜活剪影。普通市井百姓的消夏则更接地气,《东京梦华录》描绘北宋汴京的伏日盛景:“风亭水榭,峻宇高楼,雪槛冰盘,浮瓜沉李,流杯曲沼,苞鲊新荷(用荷叶包裹的腌鱼)”。冷水浸过的瓜果冰凉沁脾,荷叶的清香裹着腌鱼的咸鲜,搭配着彻夜不息的笙歌笑语,构成了一幅汴京全民消暑的热闹清凉画卷。而寿阳“明义井”的故事更显温情——三伏天路人见此井“喜不可言”,因井水能解酷热,故得名“欢乐井”,寻常水井也成了伏日里最朴实的慰藉。

古人消夏的智慧,在器物与饮食中体现得淋漓尽致,既有豪奢奇巧,亦有雅致妙趣。

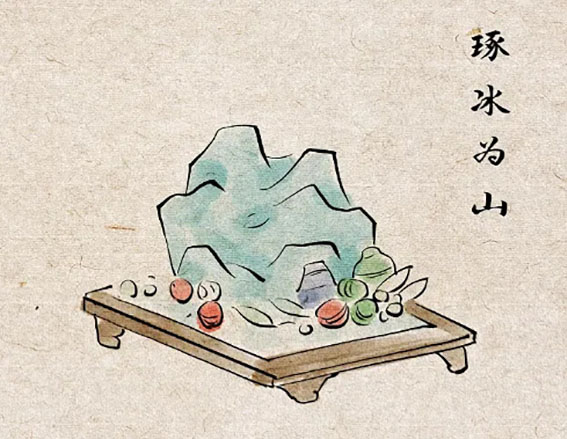

琢冰山:豪奢的清凉艺术

最夸张的当属杨氏子弟的“琢冰山”——三伏宴饮时,他们命工匠将大冰雕琢成山,环绕宴席摆放。晶莹剔透的冰山散发出森森寒气,宾客们“虽酒酣,而各有寒色,亦有挟纩者(裹着丝绵)”。这种用人工造冰制造清凉的豪奢,连史书都感叹其骄贵。

碧筒饮:文人的雅致消暑

相比之下,北魏郑悫的“碧筒饮”则充满文人雅趣。《缙绅脞说》记载,他在历城北使君林避暑时,“取莲叶盛酒,以簪刺叶令与柄通,曲茎轮囷如象鼻,传噏之”。荷叶的天然清香与美酒的醇厚在口中交融,带来一丝独特的微苦与清凉,堪称古人最具创意的消暑饮品。苏轼“碧筒时作象鼻弯,白酒微带荷心苦”的诗句,正是对这种风雅饮法的诗意再现。

古人深信“春夏养阳”,伏日饮食讲究以热制热。

东晋谢安在酷暑中“着故绢衫,食热白粥”,面对大汗淋漓的郗超,他神态安然,这种不畏炎热的定力,让“飧热粥”成为彰显品格的行为艺术,也暗含“心静自然凉”的古老智慧。

汉代杨恽在《报孙会宗书》中提到的“烹羊炮羔,斗酒自劳”,则将伏日饮食与劳作后的犒赏结合,透着农耕文明的质朴。

宋代市井流行“尚羊签(羊杂汤)”,《岁时杂记》载京师三伏日“吏人、医家、大贾聚会宴饮,尚食羊头签”,热汤暖身却能消暑,暗含“冬病夏治”的养生智慧。

更普遍的则是“食汤饼(类似热汤面片)”,《荆楚岁时记》称伏日所食汤饼为“辟恶饼”,用热食驱散暑气的同时,也寄寓了祛邪安康的祈愿。

值得一提的是伏日的特殊食疗,《食疗本草》记载“上伏日采狗胆,以酒调服之,明目去脓”,《日华子》则强调“伏日取狗精,主补虚”,这些看似奇特的疗法,实则是古人对动植物药性与节令关系的探索。而“初伏荐麦瓜于祖祢”的习俗,又将饮食与祭祀结合,让新麦瓜果的清香飘进了祖先的祠堂。

伏日的禁忌透着对自然规律的尊重。《阴阳书》明确“伏日,切不可迎妇,死亡不还”,将婚嫁与节令对立,反映古人对伏日“阴阳交争”的认知。而《博闻录》“三伏内斫竹制器皿,不蛀”的说法,则是对物候规律的总结——高温时节竹子水分少,制成器物确实更耐虫蛀。

无论是东方朔的潇洒割肉,郑悫的碧筒传杯,还是汴京人的浮瓜沉李,皆在苦热中淬炼出诗意与智慧。三伏不仅是自然的节律,更是先民调和阴阳、顺应天时的生活哲学。当空调冷气取代了雕冰山,冰镇饮料替换了碧筒杯,现代人享受科技便利之余,那份古人“心静自然凉”的豁达心境与“因时而食”的养生智慧,依然值得我们在快节奏生活中细细体味。毕竟“热在三伏”的,不仅是天气,更是那穿越千年、依然鲜活的生命力与人间烟火气。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073