当前位置 > 媒体报道详细页

《武经七书》名言那么多,为什么选了这七句做书签?

评论内容:

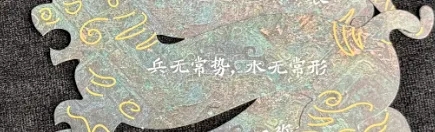

这是孙武对战争本质最精辟的概括之一。

这句话的字面意思是:战争没有固定不变的态势,就像流水没有固定不变的形状。在《孙子兵法》的语境中,孙武强调的是战争中“变”的绝对性——敌我双方的兵力部署、战场环境、后勤补给随时都在变化,高明的将帅必须像水适应地形那样,根据敌情灵活调整策略。

这种“应变之道”构成了中国古典兵学的核心思想。孙武在《虚实篇》中进一步提出“因敌而制胜”的原则,认为善战者应“避实而击虚”,如同水流向低处那样自然地找到敌人的弱点。历史上,韩信“背水一战”看似违背常理,实则是根据赵军轻敌的特点灵活用兵;曹操“火烧乌巢”也是抓住袁绍军粮重地守备薄弱的战机,才扭转官渡之战的局势。

在当代社会,这种应变思想依然具有强大的生命力。在商业竞争中,市场需求如同“敌情”不断变化,企业若固守陈旧模式必然被淘汰;在个人发展中,职业环境的快速变迁要求我们具备“水无常形”的适应能力,不断调整知识结构和职业规划。应变不是随波逐流,而是像水一样既柔软又坚韧,在变化中把握主动权。

战国名将吴起在《治兵篇》中留下的“用兵之害,犹豫最大”,直指战争中决策者的致命弱点。这句话的含义是:指挥作战的最大危害,莫过于犹豫不决。吴起曾在魏国创建“魏武卒”这一精锐部队,深知战场上战机稍纵即逝,将领的犹豫会导致士气低落、兵力分散,最终错失胜利机会。

吴起的“决断之勇”建立在充分的战前准备之上。他在《吴子兵法》中强调“先戒为宝”,主张战前要详细了解敌情、地形和己方实力,做到“知己知彼”而后果断行动。公元前389年,阴晋之战中,吴起面对十倍于己的秦军,没有丝毫犹豫,亲率战车五百乘、骑兵三千、步兵五万主动出击,最终以少胜多,正是决断与准备结合的典范。

这句话启示我们:关键时刻的犹豫往往比错误的决断更可怕。在企业战略转型中,领导者若因担心风险而迟迟不行动,可能错失行业变革的窗口期;在个人面临职业选择时,过度权衡利弊导致的拖延,反而会让机会溜走。当然,决断并非鲁莽,而是如吴起所倡导的,在充分调研基础上的当机立断,这才是“勇”的真正内涵。

天下即使太平,忘记战争准备必然导致危险。《司马法》强调“国虽大,好战必亡”,但同时更应该警惕“忘战”的危害,主张和平时期更要重视军事训练和国防建设,做到“以战止战”。

这种思想源于先秦时期的历史教训。春秋时期,齐桓公通过“尊王攘夷”称霸诸侯,却因后期放松武备导致国力衰退;战国末期,赵国因长平之战后疏于国防,最终被秦国所灭。《司马法》的作者深刻认识到,和平与战争并非绝对对立,没有充分的战争准备,和平就如同建立在流沙上的城堡。

在和平与发展成为时代主题的今天,“忘战必危”并非鼓吹战争,而是提醒我们:国家安全是发展的前提,必须保持必要的国防力量和危机意识。对于国家而言,需要构建现代化国防体系以应对潜在风险;对于个人,“忘战”可以理解为丧失危机意识,在舒适区中放弃成长,最终被时代淘汰。忧患意识不是杞人忧天,而是文明延续的生存智慧。

刑罚和奖赏如果不恰当,士兵就不会敬畏军纪。尉缭认为,军队的战斗力来源于严明的纪律,而纪律的维持依赖于公平的奖惩机制——该赏不赏会打击士气,当罚不罚会纵容违纪,只有“刑赏中”才能让士兵信服,形成令行禁止的战斗力。

《尉缭子》进一步提出“杀一人而三军震者,杀之;赏一人而万人喜者,赏之”的具体原则,强调奖惩必须具有示范性和公正性。历史上,孙武训练吴王宫女时,果断斩杀违反军纪的吴王宠妃,虽看似严苛,却树立了军令的权威;诸葛亮挥泪斩马谡,既体现了刑罚的严肃性,又以“自贬三级”表明承担责任的态度,正是“刑赏中”的典范。

在当代组织管理中,这句话依然具有指导意义。企业管理中的“刑赏”即奖惩制度,若考核标准不公、奖惩失当,员工必然缺乏对规则的敬畏,团队凝聚力也会瓦解。优秀的管理者懂得“赏当其功,罚当其过”,通过公平的制度让每个成员明确行为边界,激发组织的整体活力。

这里的“柔”指怀柔、安抚、体恤民生,“刚”指严明法纪、坚定立场、抵御外侮;整句话的意思是:既能施行怀柔政策,又能坚持原则立场,国家就能日益光明兴盛。与其他兵书侧重战术不同,《三略》更强调战略层面的刚柔平衡,认为单纯的强硬会激化矛盾,一味的软弱会丧失根基。

这种思想在汉代得到充分实践。刘邦建立汉朝后,吸取秦朝“专任刑罚”的教训,推行“休养生息”的柔政,同时坚持对匈奴的防御政策,刚柔并济开创了“文景之治”;汉武帝虽以“征伐四夷”展现强硬,但晚年颁布《轮台诏》反思穷兵黩武,转向与民休息,才避免了王朝的衰败。

“能柔能刚”的智慧在多个领域显现。国家治理中,既需要依法惩治犯罪的“刚”,也需要保障民生的“柔”;企业管理中,既要有严格的规章制度(刚),也要有人文关怀(柔);个人交往中,既需坚守原则底线(刚),也要懂得宽容理解(柔)。刚与柔并非对立,而是如同阴阳相生,共同构成事物发展的平衡力量。

最高明的智慧看似不显露智慧,最深远的谋略看似没有谋划。《六韬》主张真正的谋略不应追求奇技淫巧,而应顺应规律、潜移默化,如同春风化雨般达到目的,避免因显露锋芒而引起对手的警惕。

历史上,这种“藏谋”的智慧多次发挥奇效。司马懿在与诸葛亮的对峙中,看似被动防守,实则以“不战而屈人之兵”消耗蜀军实力,最终拖垮对手;朱元璋在元末群雄割据时,采纳“高筑墙、广积粮、缓称王”的策略,避免成为众矢之的,最终成就大业。这些案例都体现了“大谋不谋”的境界——不刻意炫耀谋略,却在无形中实现战略目标。

这种思想提醒我们:真正的实力不需要刻意张扬。企业发展中,过度暴露战略意图可能引发竞争对手的遏制;个人成长中,急于炫耀能力反而会招致不必要的阻力。“大智不智”不是愚笨,而是洞悉规律后的从容;“大谋不谋”不是无谋,而是顺应时势的自然而为。

唐代李靖在与唐太宗的军事对话中,提出“奇正相变,循环无穷”的观点,将《孙子兵法》中的“奇正”思想发展到新高度。“正”指常规战术、正面进攻,“奇”指非常规战术、侧翼突袭。奇与正可以相互转化,形成无穷无尽的变化。李靖认为,战场上没有永远的“奇”,也没有永远的“正”,高明的将帅能根据战况灵活转换,让敌人难以捉摸。

唐太宗与李靖的军事实践充分体现了这一思想。虎牢关之战中,李世民先以主力牵制窦建德大军,再派精锐突袭其后方,正奇结合大破敌军;李靖灭东突厥时,既以大军正面压迫,又利用暴风雪发动奇袭,最终生擒颉利可汗。这些战例证明,奇正并非固定模式,而是在动态变化中创造战机。

当代社会,“奇正相变”的思维同样具有价值。在商业竞争中,既需要标准化的产品,也需要创新的营销模式;在艺术创作中,既需遵循传统规范,也需突破常规的灵感。变化是事物的本质,懂得在常规与创新之间灵活转换,才能在复杂环境中保持优势。

从《孙子兵法》的应变之道到《李卫公问对》的变化之妙,这些思想不仅是冷兵器时代的战争指南,更是对人类竞争与发展规律的深刻总结。这七句名言如同七个维度,共同构成了应对复杂世界的智慧坐标系,让我们在快速变迁的时代中,既能把握永恒的原则,又能灵活应对瞬息的变化。

对《武经七书》感兴趣的朋友可以自行前往中华书局直播间进行购买~

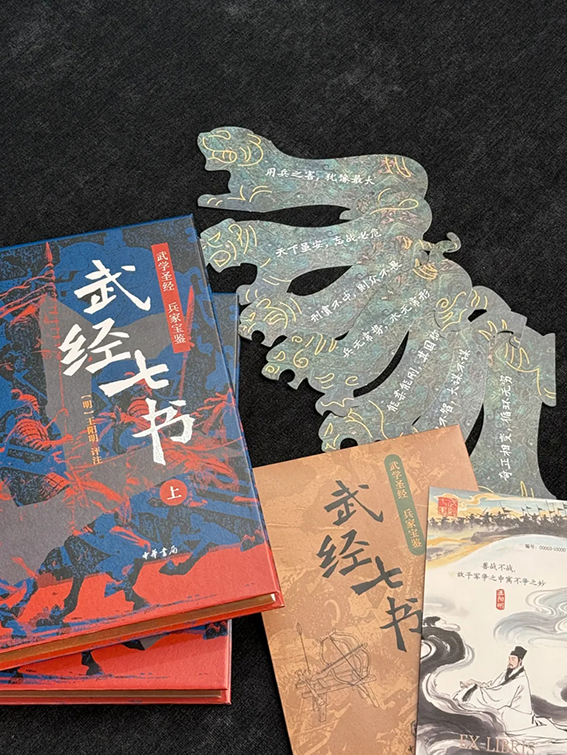

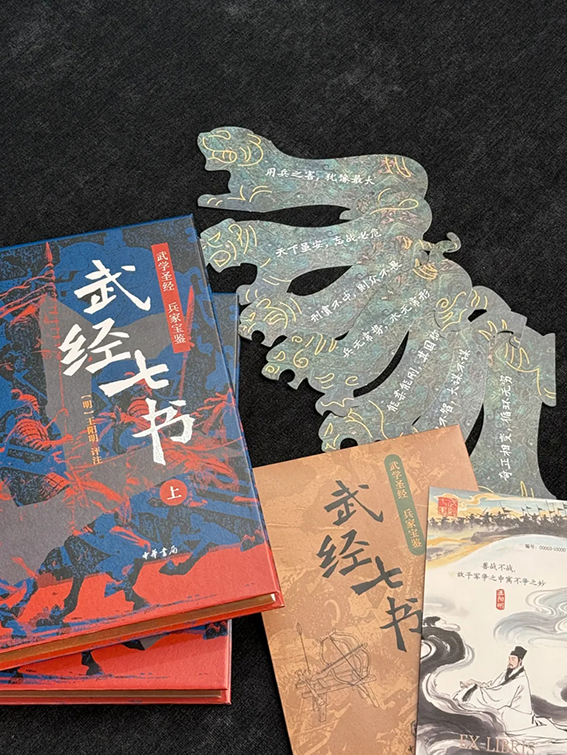

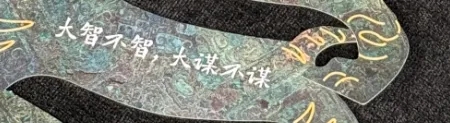

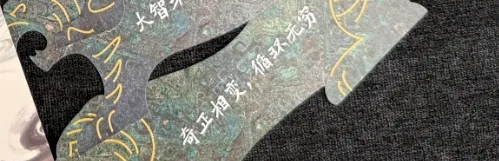

前段时间推出的《武经七书》(雕口特装版),我们随书附赠了一套虎符书签,一共七枚,对应《武经七书》的七部兵书。

这七句,可不是随便选的。

兵无常势,水无常形 ——《孙子兵法・虚实》

应变之道的永恒法则

这是孙武对战争本质最精辟的概括之一。

这句话的字面意思是:战争没有固定不变的态势,就像流水没有固定不变的形状。在《孙子兵法》的语境中,孙武强调的是战争中“变”的绝对性——敌我双方的兵力部署、战场环境、后勤补给随时都在变化,高明的将帅必须像水适应地形那样,根据敌情灵活调整策略。

这种“应变之道”构成了中国古典兵学的核心思想。孙武在《虚实篇》中进一步提出“因敌而制胜”的原则,认为善战者应“避实而击虚”,如同水流向低处那样自然地找到敌人的弱点。历史上,韩信“背水一战”看似违背常理,实则是根据赵军轻敌的特点灵活用兵;曹操“火烧乌巢”也是抓住袁绍军粮重地守备薄弱的战机,才扭转官渡之战的局势。

在当代社会,这种应变思想依然具有强大的生命力。在商业竞争中,市场需求如同“敌情”不断变化,企业若固守陈旧模式必然被淘汰;在个人发展中,职业环境的快速变迁要求我们具备“水无常形”的适应能力,不断调整知识结构和职业规划。应变不是随波逐流,而是像水一样既柔软又坚韧,在变化中把握主动权。

用兵之害,犹豫最大——《吴子兵法・治兵》

决断之勇的军事哲学

战国名将吴起在《治兵篇》中留下的“用兵之害,犹豫最大”,直指战争中决策者的致命弱点。这句话的含义是:指挥作战的最大危害,莫过于犹豫不决。吴起曾在魏国创建“魏武卒”这一精锐部队,深知战场上战机稍纵即逝,将领的犹豫会导致士气低落、兵力分散,最终错失胜利机会。

吴起的“决断之勇”建立在充分的战前准备之上。他在《吴子兵法》中强调“先戒为宝”,主张战前要详细了解敌情、地形和己方实力,做到“知己知彼”而后果断行动。公元前389年,阴晋之战中,吴起面对十倍于己的秦军,没有丝毫犹豫,亲率战车五百乘、骑兵三千、步兵五万主动出击,最终以少胜多,正是决断与准备结合的典范。

这句话启示我们:关键时刻的犹豫往往比错误的决断更可怕。在企业战略转型中,领导者若因担心风险而迟迟不行动,可能错失行业变革的窗口期;在个人面临职业选择时,过度权衡利弊导致的拖延,反而会让机会溜走。当然,决断并非鲁莽,而是如吴起所倡导的,在充分调研基础上的当机立断,这才是“勇”的真正内涵。

天下虽安,忘战必危 ——《司马法・仁本》

忧患意识的深远智慧

天下即使太平,忘记战争准备必然导致危险。《司马法》强调“国虽大,好战必亡”,但同时更应该警惕“忘战”的危害,主张和平时期更要重视军事训练和国防建设,做到“以战止战”。

这种思想源于先秦时期的历史教训。春秋时期,齐桓公通过“尊王攘夷”称霸诸侯,却因后期放松武备导致国力衰退;战国末期,赵国因长平之战后疏于国防,最终被秦国所灭。《司马法》的作者深刻认识到,和平与战争并非绝对对立,没有充分的战争准备,和平就如同建立在流沙上的城堡。

在和平与发展成为时代主题的今天,“忘战必危”并非鼓吹战争,而是提醒我们:国家安全是发展的前提,必须保持必要的国防力量和危机意识。对于国家而言,需要构建现代化国防体系以应对潜在风险;对于个人,“忘战”可以理解为丧失危机意识,在舒适区中放弃成长,最终被时代淘汰。忧患意识不是杞人忧天,而是文明延续的生存智慧。

刑赏不中,则众不畏——《尉缭子・战威》

治众之术的根本原则

刑罚和奖赏如果不恰当,士兵就不会敬畏军纪。尉缭认为,军队的战斗力来源于严明的纪律,而纪律的维持依赖于公平的奖惩机制——该赏不赏会打击士气,当罚不罚会纵容违纪,只有“刑赏中”才能让士兵信服,形成令行禁止的战斗力。

《尉缭子》进一步提出“杀一人而三军震者,杀之;赏一人而万人喜者,赏之”的具体原则,强调奖惩必须具有示范性和公正性。历史上,孙武训练吴王宫女时,果断斩杀违反军纪的吴王宠妃,虽看似严苛,却树立了军令的权威;诸葛亮挥泪斩马谡,既体现了刑罚的严肃性,又以“自贬三级”表明承担责任的态度,正是“刑赏中”的典范。

在当代组织管理中,这句话依然具有指导意义。企业管理中的“刑赏”即奖惩制度,若考核标准不公、奖惩失当,员工必然缺乏对规则的敬畏,团队凝聚力也会瓦解。优秀的管理者懂得“赏当其功,罚当其过”,通过公平的制度让每个成员明确行为边界,激发组织的整体活力。

能柔能刚,其国弥光——《黄石公三略・上略》

刚柔相济的治国智慧

这里的“柔”指怀柔、安抚、体恤民生,“刚”指严明法纪、坚定立场、抵御外侮;整句话的意思是:既能施行怀柔政策,又能坚持原则立场,国家就能日益光明兴盛。与其他兵书侧重战术不同,《三略》更强调战略层面的刚柔平衡,认为单纯的强硬会激化矛盾,一味的软弱会丧失根基。

这种思想在汉代得到充分实践。刘邦建立汉朝后,吸取秦朝“专任刑罚”的教训,推行“休养生息”的柔政,同时坚持对匈奴的防御政策,刚柔并济开创了“文景之治”;汉武帝虽以“征伐四夷”展现强硬,但晚年颁布《轮台诏》反思穷兵黩武,转向与民休息,才避免了王朝的衰败。

“能柔能刚”的智慧在多个领域显现。国家治理中,既需要依法惩治犯罪的“刚”,也需要保障民生的“柔”;企业管理中,既要有严格的规章制度(刚),也要有人文关怀(柔);个人交往中,既需坚守原则底线(刚),也要懂得宽容理解(柔)。刚与柔并非对立,而是如同阴阳相生,共同构成事物发展的平衡力量。

大智不智,大谋不谋——《六韬・武韬・发启》

藏器于身的谋略境界

历史上,这种“藏谋”的智慧多次发挥奇效。司马懿在与诸葛亮的对峙中,看似被动防守,实则以“不战而屈人之兵”消耗蜀军实力,最终拖垮对手;朱元璋在元末群雄割据时,采纳“高筑墙、广积粮、缓称王”的策略,避免成为众矢之的,最终成就大业。这些案例都体现了“大谋不谋”的境界——不刻意炫耀谋略,却在无形中实现战略目标。

这种思想提醒我们:真正的实力不需要刻意张扬。企业发展中,过度暴露战略意图可能引发竞争对手的遏制;个人成长中,急于炫耀能力反而会招致不必要的阻力。“大智不智”不是愚笨,而是洞悉规律后的从容;“大谋不谋”不是无谋,而是顺应时势的自然而为。

奇正相变,循环无穷 ——《唐太宗李卫公问对》卷上

变化之妙的辩证思维

唐代李靖在与唐太宗的军事对话中,提出“奇正相变,循环无穷”的观点,将《孙子兵法》中的“奇正”思想发展到新高度。“正”指常规战术、正面进攻,“奇”指非常规战术、侧翼突袭。奇与正可以相互转化,形成无穷无尽的变化。李靖认为,战场上没有永远的“奇”,也没有永远的“正”,高明的将帅能根据战况灵活转换,让敌人难以捉摸。

唐太宗与李靖的军事实践充分体现了这一思想。虎牢关之战中,李世民先以主力牵制窦建德大军,再派精锐突袭其后方,正奇结合大破敌军;李靖灭东突厥时,既以大军正面压迫,又利用暴风雪发动奇袭,最终生擒颉利可汗。这些战例证明,奇正并非固定模式,而是在动态变化中创造战机。

当代社会,“奇正相变”的思维同样具有价值。在商业竞争中,既需要标准化的产品,也需要创新的营销模式;在艺术创作中,既需遵循传统规范,也需突破常规的灵感。变化是事物的本质,懂得在常规与创新之间灵活转换,才能在复杂环境中保持优势。

从《孙子兵法》的应变之道到《李卫公问对》的变化之妙,这些思想不仅是冷兵器时代的战争指南,更是对人类竞争与发展规律的深刻总结。这七句名言如同七个维度,共同构成了应对复杂世界的智慧坐标系,让我们在快速变迁的时代中,既能把握永恒的原则,又能灵活应对瞬息的变化。

对《武经七书》感兴趣的朋友可以自行前往中华书局直播间进行购买~

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073