在传统文化的现代化进程中,如何让经典从高阁走向大众,从晦涩走向鲜活,始终是一个关键命题。朱自清先生的《经典常谈》自1942年问世以来,便以其“用白话重述古典”的开拓性实践,成为联结传统与现代的桥梁。这部为当时中学生量身打造的经典启蒙读物,在八十余年后的今天,因语言变迁与文化语境的变化,面临新的理解门槛。蒋远桥编注的《中学生一读就懂的〈经典常谈〉》(中华书局“予路人文阅读系列丛书”之一,2024)应运而生。它不仅是对朱自清原著的忠实传承,更通过系统的注释、题解与拓展阅读,构建了一座通往经典世界的“立体化桥梁”。本文将从编注特色、教育价值与学术意义三个维度,深入评析这一版本的创新性与实践意义。

蒋远桥在编注本的“阅读引导”中明确,《经典常谈》的编注初衷源于两个现实问题:其一,朱自清笔下的“常谈”对当代中学生而言已成“非常之谈”;其二,经典阅读的普及需要兼顾知识传递与兴趣激发。基于这样的考虑,编注工作并非简单的文本加工,而是对经典启蒙路径的重新探索。

阅读导言《回到历史现场看〈经典常谈〉的创作》一文追溯了《经典常谈》的创作背景——杨振声、朱自清等人在战火中坚守教育使命,试图通过教科书编写重塑民族文化认同。这种“启蒙与救亡”的双重诉求,在今日转化为对文化自信的培育。编注者敏锐地捕捉到这一精神内核,通过补充历史背景,如“七七事变”与西南联大和学术脉络,如“整理国故”运动,将原著嵌入更宏大的文化叙事中,使读者不仅理解经典,更理解经典何以重要。

面对中学生普遍存在的文言隔阂与知识断层,“帮助而非简化”的编注原则和实践并未降低原著的知识密度,而是通过分层解析,如题解概括、注释释义、插图辅助,搭建阶梯式学习框架。这种设计既尊重朱自清“引航经典”的初衷,又契合现代教育心理学中的“支架理论”,即通过外部支持逐步提升学习者的自主能力。

编注工作以“降低门槛,深化理解”为目标,通过四大模块——题解、注释、插图与拓展阅读——构建了一套立体化的解读体系。

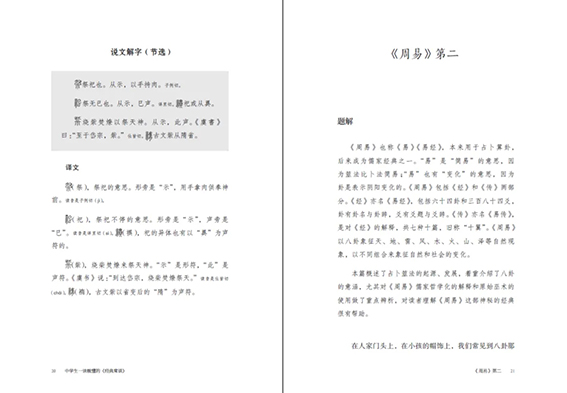

每一章的题解部分堪称全书亮点。以《〈说文解字〉第一》为例,编注者用寥寥数语点明该章“以《说文解字》为切入点,系统梳理文字起源、六书理论及书体演变”的核心内容,并提示其“兼顾文字学史与文化史”的双重价值。这种提纲挈领的概括,既为读者预设了阅读焦点,又避免了“见木不见林”的碎片化学习。尤为可贵的是,题解并未止步于内容复述,而是通过设问,如“为何‘小学’书被置于经典之首?”这样的问题,激发探究兴趣,暗合“问题导向学习”的教学策略。

注释系统充分体现了编注者的学术功底与教育智慧。其特点之一是双重注释具有兼容性:完整保留朱自清原注,同时以“按”补充辨析,如《〈史记〉〈汉书〉第九》注32曰:“原注:《后汉书・蔡邕传》。按:王允的原文是‘昔武帝不杀司马迁,使作谤书,流于后世。方今国祚中衰,神器不固,不可令佞臣执笔在幼主左右’。从语境看,王允只是把《史记》称作‘谤书’,并未直接把司马迁称为‘佞臣’。”又如此篇注62按语引《晋书·张辅传》原文并指出朱自清行文与原文不完全一致的地方曰:“‘烦省不同,不如迁一也。’‘不如迁一也’说的是:这是班固不如司马迁的第一个地方。张辅后续又罗列了他认为班固不如司马迁的其他多条理由,如不善取舍、毁伤忠臣、文多因循等。”这种“原著—编注”的层递结构,既维护了文本的历史原貌,又满足了中学生读者的认知需求。

文言今译的桥梁作用。针对原著中引用的文言片段,如《毛诗序》“情动于中而形于言”,编注者不仅提供白话译文,还附上原文对照。这一设计巧妙实现了“从今溯古”的逆向学习,使中学生读者在理解文意的同时,潜移默化地积累文言语感。术语及内容解说的精准也是该编注本的特点之一,如《〈说文解字〉第一》注释15解释代名词曰:“代名词,指代替名词的词,‘予’‘汝’之类是人称代名词,‘彼’‘此’之类是指示代名词。”这样以今释古并加上同学熟悉的例子,符合中学生读者的具象思维特点。

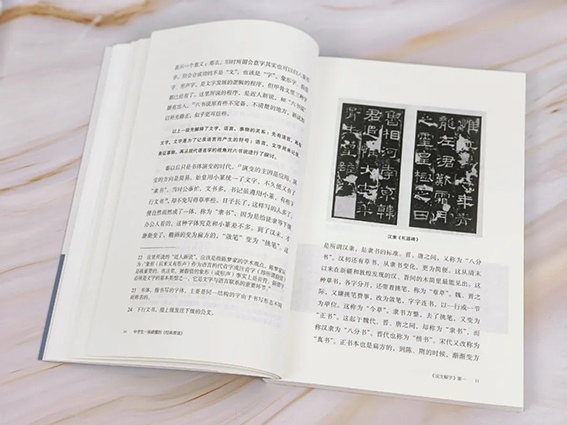

插图可提供视觉形象辅助理解,其选择与编排极具匠心。以《〈说文解字〉第一》为例,编注者插入“秦诏版”“睡虎地秦简”“汉隶《礼器碑》”等图片,将抽象的文字演变史转化为直观的视觉叙事。这些图像不仅是文本的补充,更构成独立的知识单元。例如,通过对比甲骨文“日”“月”的象形写法与篆书字形,学生可直观体会汉字从具象到抽象的演变规律。这种“图文互证”的设计,契合多元智能理论,尤其利于视觉型学习者的知识内化。

每章末尾的拓展阅读堪称“微型的学术导览”。编注者精选两类文本:一是经典原著片段,如《说文解字·序》节选,二是相关学术文献,如胡适《文学改良刍议》。这种编排打破了单一文本的封闭性,将《经典常谈》嵌入更广阔的知识网络。例如,《诗经》篇附《诗大序》与《郑风·野有蔓草》,前者呈现传统诗学观念,后者提供具体诗例,形成“理论—实践”的闭环学习。此外,拓展阅读的译文与注释进一步降低了难度,使中学生读者能够“零门槛”接触原典,体验“与经典对话”的成就感。

该编注本不仅是一部教学辅助读物,更在经典普及的方法论层面提供了三重启示。

01

“重述”与“重构”的平衡

朱自清以白话重述经典,该编注本则以注释重构经典。这种“双重翻译”(文言→白话→注释)既是对语言变迁的回应,也是对经典生命力的延续。例如,《〈尚书〉第三》中“今古文”的叙述被拆解为“史实梳理—概念解析—学术争议”三层,学生既可把握主线,又能接触前沿观点,另外如顾颉刚的“层累说”。这种处理超越了传统的知识灌输,有助于培养学生的批判性思维。

02

“博雅”与“专精”的融合

编注本巧妙调和了通识教育的广博与学术研究的专精。题解与注释确保知识面的覆盖,如经史子集的脉络,拓展阅读则引导学有余力者深入专题,开拓学术眼界。这种“弹性化”设计,既适应了中学教育的分层需求,也为经典阅读的终身学习奠定基础。

03

“守正”与“创新”的辩证

在学术规范上,编注者严格遵循“述而不作”的原则,在编注形式上,却大胆创新,引入最新学术发现与成果。这种“内容守正、形式创新”的策略,既维护了经典的严肃性,又回应了数字化时代的阅读时效性。

该编注本不仅在学术与教育层面具有重要价值,更在社会文化层面展现了经典启蒙的深远意义。

在全球化与多元文化的冲击下,传统文化的传承与创新成为民族认同的重要基石。编注本通过系统梳理经典的核心价值,如《论语》的仁学思想、《史记》的史家精神,帮助学生建立对中华文化的深层理解与认同感。这种文化自信的培育,不仅关乎个人成长,更是民族复兴的精神动力。

经典阅读不仅是语文教育的内容,更是跨学科思维的训练场。例如,《〈说文解字〉第一》通过文字学与历史学的结合,展现了汉字演变的科学规律;《〈周易〉第二》则通过哲学与数学的交融,揭示了古代智慧的现代意义。这种跨学科的视角,为学生打开了更广阔的知识视野。

经典不仅是知识的载体,更是价值观的传递者。编注本通过精选经典片段,如《孟子》的“民本”思想、《左传》的“忠义”精神,潜移默化地传递了社会责任与道德规范。这种价值观的传递,对于青少年的品格塑造、立德树人的学科实践具有重要意义。

该编注本《经典常谈》,是一部“承启之书”:它承续了朱自清“以文化人”的教育理想,开启了经典阅读的现代转型。通过题解、注释、插图与拓展阅读的四维架构,编注者将一部民国学术小品转化为可操作的学习方案,既解决了“读不懂”的困境,又回应了“为何读”的追问。对于中学生,它是步入经典殿堂的引路手册;对于语文教育者,它是传统文化教学的范式参考;对于学术研究,它则展示了经典普及的路径创新。在传统文化复兴与教育改革的交汇点上,这部编注本的价值,或许正如朱自清所言:“航到经典的海里去。”——而编注者的贡献,正是为这艘航船点亮了灯塔,铺设了航标。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073