2025年1月,《刘浦江著作集》(四种)出版;

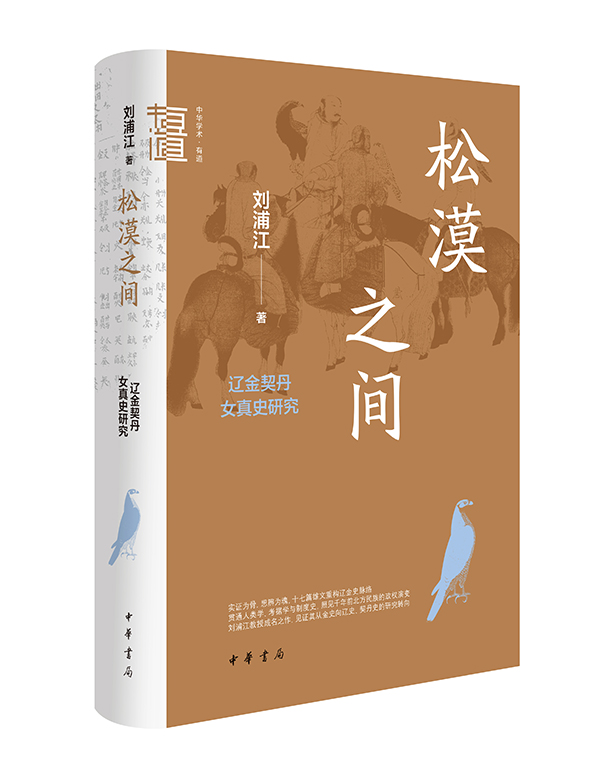

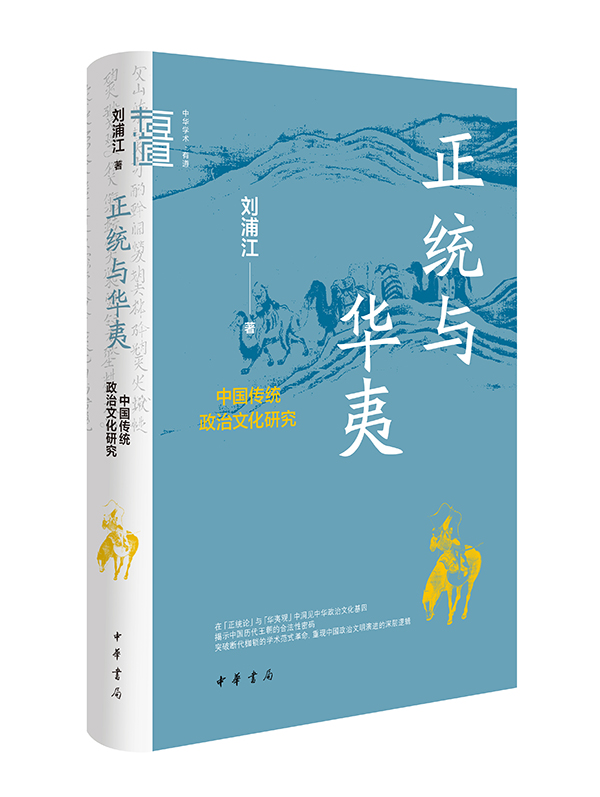

2025年5月,《刘浦江著作集》二印;“有道”本《松漠之间》《正统与华夷》出版;

2025年6月,《刘浦江著作集》三印。

一位终身从事“冷门”研究的历史学者,一位英年早逝的北大教授,为何能在去世十周年之际,使得来自北京大学、复旦大学、浙江大学、中国社会科学院、中国国家博物馆、中华书局等高校、研究机构、新闻出版单位的五十余位学者和领导齐聚一堂,深情缅怀?

我们从2025年1月6日参加《刘浦江著作集》新书发布暨出版座谈会的多位嘉宾的发言中,选取部分内容,再次重温刘浦江教授在学术上、教学中乃至行政管理岗位上令人感佩的点点滴滴,怀念这位独特、真诚、纯粹的历史学家。

邓小南 “天然清流,不杂渭泾”是他一生磊落、纯粹的写照

浦江先生以53岁的一生,以自己的学业成就、学人气质呈现出“学者”二字的内涵,从更为宏阔的格局中深入地观察古代中国的发展历程,希望对中国古代整体脉络进行梳理,朝着通达实在的目标努力。

浦江的敏锐、锋利众所周知,他的魅力吸引了很多学生,中文系青年教师认为刘老师是他们当初的精神导师;作为中古史中心的同事,我们也有共同的学生,浦江和我执教风格不同,但是说话从来不客气不拐弯,边争执、边商议。十年以后浦江的学生成为了学界中坚,这对浦江是很大的安慰。

浦江去世后我才意识到他自己竟然没有获得什么像样的奖项,但是他称得上大写的“人”。我常想起浦江站在中心门口的样子,他永远是我们心中的一员,浦江墓碑上“天然清流,不杂渭泾”是他一生磊落、纯粹的写照!

阎步克 总可以感受到他理想主义的气质

浦江文章精细,展示了出色的文献功底和难能可贵的辨析力、洞察力。浦江对正统民族意识等等的考察,给了我启发,我很赞叹他的辨析提炼所达到的水准。

日常聊天交往中听到他对学术学者和学风的评价,往往切中要害,让我开阔了眼界。我个人两耳不闻窗外事只局限于自己的小圈子,但是浦江视野开阔,他对各个学术骨干、对单位的潜力特点、方向、学科发展居然非常地熟悉,闲谈中脱颖而出。

浦江担任北大历史系的副主任,行政才干也得到了充分的发挥。浦江行政能力非常强,但不迎合、不调和,不失书生本色。面对各种繁杂纠葛的时候,总可以感受到他理想主义的气质。

牛大勇 浦江有一种使命感和大局观

浦江先生在我心目中是一个鲜活、生动、立体、多侧面、多面像的人,也有功业在书外,不仅是在治学方面,对于北大历史学科建设、北大历史学系的建设都有重要的贡献,特别在一些制度性建设方面贡献很大。他不限于专业,对全国学科情况很了解,而且直爽、明快、心地坦荡,遇到事情敢争执,错了也认服,并不狡辩。

在我第二个任期,浦江作为我的副手,将本科教学和研究生教育两个重担都压在身上,这是绝无仅有的。他像做学问一样全身心投入到教学管理中:本科教学上,精心组织、改进招生、教学一直到毕业论文各个环节全过程,积极向全校推送历史学的通选课,全面地开展历史教学,向全国推送精品课,成果显著,历次大检查我们都是全国第一;在研究生培养上,对于考选的公正性令人印象深刻。系内外考生必须是同一层面竞争、同一把尺度,同一个专业委员会集体把关,学位论文评审有非常严格的程序,双向匿名评审就是北大最早开始的,其中历史系执行得最好;在师资人才队伍设方面,对海内外拔尖人才大力引进,很好地解决了世纪之交我们系出现的新老交替的危机。

更重要的是,浦江有一种使命感和大局观,对北大历史学系的兴衰比自己个人的得失看得重得多,所以能够不计恩怨,忍辱负重,实干前行。

陈苏镇 浦江的志向是要成为大师

我对于浦江的印象有两点很突出。

浦江作为一位学者,学术志向极高。有一次我们两人聊天,他说在写一篇文章,介绍邓先生对宋史的贡献,其中提到20世纪近代史学家当中成就最高的所谓一流大师,举了五个例子,包括王国维、顾颉刚等学贯中西的大学者;其次还有专家,专家是在某一个断代能够成为影响力最大的学术权威的人物,也举了四位,似乎包括了韩儒林、邓先生等。我说还有几位,结果他说不入流。我对浦江的语气印象深刻,尽管当时这几位名气很大,浦江仍然说“不入流”。

浦江评职称时进行申述,谈到他是怎么做学问的。他说在当时的学术评价环境下文章发得比较快对评职称的好处,但是他认为那样做只能成专家而成不了大师,所以并不会那么做,而是坚持他选择的道路。我当时听了很震惊,浦江的志向是要成为大师,我知道学术界这样的人一定不多,将大师作为自身奋斗目标的人我知道的只有他。

包伟民 应该像浦江那样去追求人文学者的最佳境界

浦江的学术视野非常广阔。浦江是真正想把宋辽金打通做通体研究。他认为仅仅三史兼治是远远不够的,应该突破断代史的藩篱,辽金史研究者应该兼顾辽史、金史、契丹史、女真史或者是兼顾宋史以及民族史。他的学术实践也跨越了断代,上到魏晋南北朝,下至晚清民国。

浦江一直坚持对于研究课题选择的两个原则,一是追求重大的题材,关注重要关键的核心问题;二是要追求难度系数,偏好难度较大、前人未发现未解决的问题。至于这些问题能不能申报项目、有没有经费资助,是不是当下学术界关注的问题,只好置之度外了。

浦江在学位等其他方面或许并不符合所谓一流学者的标准,但是浦江的学术成果所达到的高度和深度毫无疑问已经完全超越了那些标准,在当下人文学术体制下,更应该像浦江那样去追求人文学者的最佳境界。

荣新江 浦江虽然走了,但是他的学术永恒

追忆先贤不能总沉浸在悲痛当中。西方人追思会是说笑话,十年过去了,浦江去世带给我们的痛苦已经过去了,我们完全可以告慰浦江,我们应该高兴起来。

第一个感到高兴的是浦江虽然走了,但是他的学术永恒。浦江的学术实打实,包括宋辽金史、传统文化很多方面得到了广泛的认可,这是非常令人高兴的事情,特别是随着媒体网络的传播、随着浦江感人的事迹得到了更好的传播。

另一方面,浦江生前在重病的情况下,突击把点校本“二十四史”《辽史》修订本赶出来了。浦江在点校本“二十四史”修订工作中做出了一些表率性的事迹,将随着“二十四史”的故事永远流传,这也是应该高兴的。

在教学上,经过了十年的沉淀、筛选,现在可以负责任地说,浦江的学生当中确实出了一批非常优秀的人才,出版了一系列著作,也在自身领域中站住了脚跟,成为一些单位的学术带头人,要为浦江感到高兴。

中华书局作为中国最好的学术文化出版单位,一直关心浦江的著作,浦江也认可中华书局。十周年,中华书局将刘浦江著作集合在一起发布,为浦江出版了这么漂亮的精装的传世之作,非常值得高兴。

陈峰 浦江的特点是极其认真、极其较真

浦江的特点是极其认真、极其较真。有一年去赤峰,我们在一起一个多星期,有些问题争论起来不依不饶,这出自他的高度自信,学术自信、做事的自信,甚至不免让人觉得有些清高。其实他待人古道热肠,只要承诺过的事情就会想各种办法做成。浦江的行政能力也比较强,天赋高,又非常认真,不论做什么事情都会做好。

徐俊 浦江对学术的信念、对学术的坚守最令我们难忘

今天的出版座谈会特别有意义特别好,在我在职的时候没有为一位学者、一部著作开过这么大规模的会议,无论是中华还是北大对浦江著作集出版的重视,各位远道而来的同道朋友对浦江持续不断十年的缅怀特别有意义。

刘浦江值得我们永久怀念,除了他的学术成就以外,个人认为浦江对学术的信念、对学术的坚守最令我们难忘。点校本《辽史》修订六年多时间,我全程参与,浦江2014年查出疾病以后的两年,对于学术的坚守、信念、奉献特别令人难忘,所以永远怀念浦江,不止是作为出版方,还是学术界的同仁,浦江对于学术的信念、学术的坚守是值得我们学习的。

十年前我写道,追思浦江更重要的是转化成一份责任,以出版好浦江遗著作为最好的纪念;为书局的老同事近期高质量的学术出版,特别是浦江著作集的出版点赞!

康鹏 刘老师是有自己的学术生命的,学术是他的第二生命

十年时间很短暂,感觉就像最近发生的事情。2014年12月30日刘老师交代很多事情,叮嘱、分析每位学生的优劣,师生相处之道,学生文章如何修改。

十年的时间也很漫长,刘老师离开后,我们学生有一段很无助、迷惘的时期,但是幸运的是十年来得到了很多师长无私的帮助。他们出于学术的公心,很多老师并没有和刘老师有很深的交情但是仍然无私地帮助我们,在各位老师前辈关怀下,我们从最初的茫然,到找到各自的研究方向,坚定信念。

刘老师是有自己的学术生命的。学术是他的第二生命,他的内心虽然有壮志未酬的遗憾,但也有学术生命得以延续的坦然。刘老师文献学,现在来看是被发扬光大最明显的,一众学生也出版过文献整理方面的专著,文献学更新的批判分析的视野逐渐得以理清,很多认知被颠覆。

今天《刘浦江著作集》在中华书局出版,给了老师最好的纪念,也算是完成了刘老师的心愿,我们一起感谢各位前辈老师,谢谢中华书局!

苗润博 如果现在还用契丹小字来代表他的学术,可能有些局限

必须感慨中华书局的执行力。开始做著作集的准备是在2024年的清明节给刘老师和邓先生扫墓的时候,半年多的时间就出版了这样的精品。在参与封面元素选择时,我建议用《汉书·司马迁传》的这一页,因为刘老师在临终的时候曾说,如果还有做学术的时间就不再做辽金史,要“走出辽金史”。如果现在还用契丹小字来代表他的学术,可能有些局限,因此我建议改成太史公的这段话。

对于学术的品评,刘老师最喜欢说的一句话:是不是通人。对于“通人”的理解,对于分科治学、断代史的意识,刘老师不觉得这是天经地义的事情。辽金史有一种相对新的局面,恰恰是因为走出了辽金史。

辽金史研究高峰 贯通性学术格局

352.00元

本书是刘浦江先生在辽金契丹女真史研究方面的自选集。所收十七篇文章无不注重选题的重大意义与“难度系数”,以宏通坚实的文献学功底为基础,综合运用契丹文字、出土碑刻、文化人类学等多种研究资料与方法,不仅展示出作者极为深厚的考证功力,更揭示了这些问题背后隐藏的丰富历史背景和深刻思想意涵。本书主旨明确,选录严格,久负盛名,是刘浦江先生的代表作,业已成为辽金史研究领域的必读经典。

本书收集刘浦江教授以正统论、华夷观透视中国古代政治文化的系列论文,突破断代史的藩篱,抓住历代正统论、德运说、华夷观念等涉及中国古代政治文化变迁的核心问题,进行长时段的系统研究。本书眼光独到,论证精审,呈现出宽广的学术格局。本书还收入刘浦江教授的三篇四库学论文,皆是选取典型的案例进行深度挖掘的文献学研究作品。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073