鸦片战争后的清政府在世界舞台上一度表现得像个社会愤青,面对列强时总感觉很不服气:老子进行洋务运动,“师夷长技以制夷”,随时都在准备翻盘。

于是,洋务搞了很多年,取得了一些成绩,清政府底气逐渐足了,腰板逐渐硬了,嗓门逐渐亮了。

眼看着就可以和洋人叫板了,不料日本这时跳了出来,劈头盖脸一顿打,居然把中国打败了。

在亚洲,中国当了几千年的老大,没想到最后被一个自己从没正眼看过的日本给搞趴下了。清政府彻底没有脾气了,本来想吃肉,没想到连粥都有可能喝不上。

但是,一个愤青倒下,千万个愤青立马又站了起来。有人认为,我大清帝国就是吃肉的命,没有肉,饿着也绝不该去喝粥。现在我们中国这头雄狮已经醒了,可惜着了凉,浑身无力,不过不是什么大病,给开剂药吃下就好了。

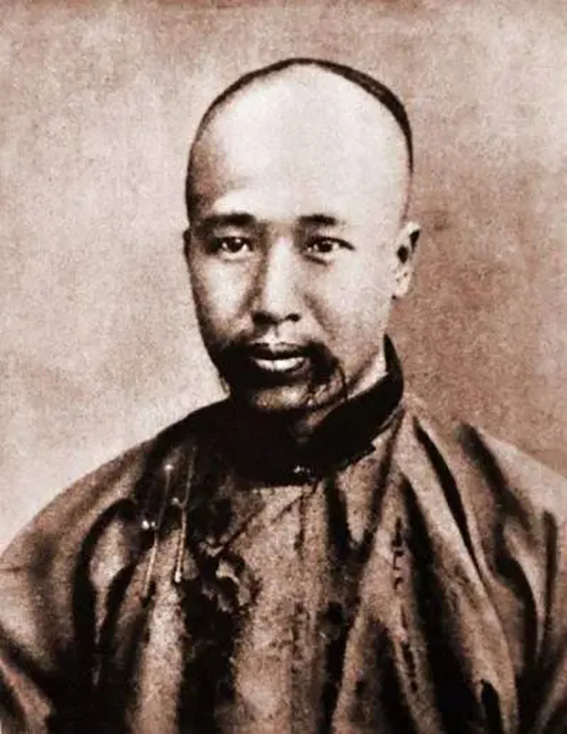

准备给大清帝国开药的人叫康有为。

和中国其他医生不同的是,康有为开的药不是中草药,而是西药,名字叫“维新变法”。康有为认为,只要这一剂药吃下去,保管中国这头雄狮又能活蹦乱跳,吃肉喝酒,张嘴即有。

“维新变法”这剂药其实是康有为自己配的,并没有经过临床试验,至于药效如何,估计他自己心里也没底。但康有为对外宣传的时候比某些电视广告还能唬人——这剂药一定而且肯定能治疗中国的贫弱之病。

不管你信不信,反正有些人是信了,而且信得厉害,其中就包括梁启超、谭嗣同和严复等人。时间长了,本来还半信半疑的康有为也变得完全相信了。

需要说明的是,康有为等人用“维新变法”来救治中国,不是以改善自己的生活水平为出发点,因为他们中的很多人不但能吃得起肉,而且还营养过剩。如康有为他爸干过知县,谭嗣同的老爸更是官至湖北巡抚,他们都算是标准的官二代。梁启超和严复拼爹虽然拼不过康、谭,但他们家也都不是靠刨土地生活的。而其他倡导“维新变法”的人也多是从地主阶级知识分子发展来的。

所以说,至少从这一点来看,康有为还是有些“为万世开太平”的念头。

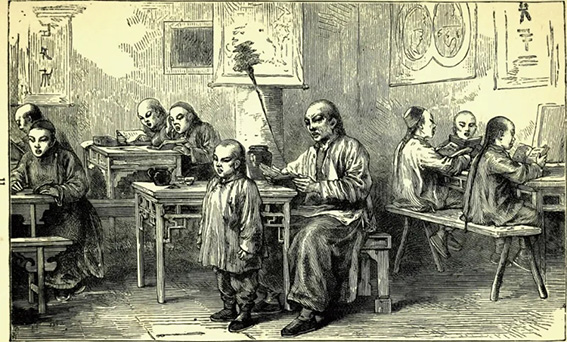

康有为(1858—1927),广东南海人,打小就开始学习四书五经,但相对来说,他更喜欢读一些课外书。他认为,圣人之道虽然有道理,可很难运用到现实中来,所以他比较推崇“经世致用”——尤其是当他目睹民族危机和国家衰败的情景后。

1879年,康有为去香港自助游,看到香港街道繁华、建筑瑰丽,地上没有垃圾,墙上没有涂鸦,“乃始知西人治国有法度,不得以古旧之夷狄视之”。旅游回来后,他又读了一遍《海国图志》和《瀛环志略》,还买了张世界地图进行研究,开始有意识地了解西方。

1882年,康有为到北京参加高考(顺天府乡试),结果名落孙山,回来时途经上海,再次感叹在资本主义浸淫下的城市之繁华,很受刺激。于是他买了大量图书,到家后便饥不择食地去读,试图从里面找寻一些救国真理。

1888年,康有为再一次到北京参加顺天府乡试。

当时恰值中法战争后,中华民族危机更加深重,康有为也早已由愤青转为愤怒。于是他就利用这次考试机会,在这一年的10月,写了一篇5000多字的文章上书皇帝。

在上书中,康有为陈述了变法强国的必要性和紧迫性,并提出“变成法,通下情,慎左右”三条纲领性的主张。康有为乐观地表示,如果实行变法,“岁月之间,纪纲已振,十年之内,富强可致,至二十年,久道化成,以恢属地而雪仇耻不难矣”。

可惜的是这篇文章火药味太浓,被有关部门的有关大臣给扣住,未能到达皇帝案头,即使这样,文章还是让清廷政局产生了极大震动。因此,这次考试康有为虽然又没考中,却把自己的招牌打出去了。

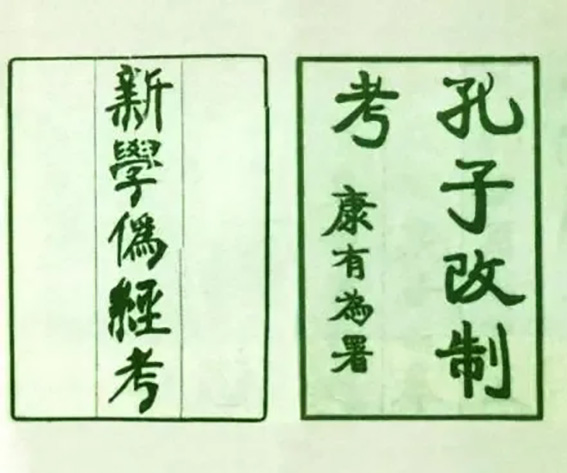

康有为回到广州后,于1891年设立著名的“万木草堂”,开坛讲学,梁启超、麦孟华、陈千秋这些名噪一时的牛人都是他的学生。康有为在讲学之余,笔耕不辍,写就了两本支撑起他彪悍人生的著作——《新学伪经考》和《孔子改制考》。

这两本书从名字和内容上看都极像今天的学术论文,但康有为可不是抱着学术的心态去写的。事实上它们是披着学术外衣的政治炸弹。

《新学伪经考》这本书的主要内容是证明一件事,那就是被历代王朝统治者奉为圭臬的“古文经”是假的。

所谓“古文经”,是相对于“今文经”这个词而言的。为了使大家更容易理解,这里有必要对这两个名词进行简单的介绍。

当初,秦始皇为钳制人的思想,实行“焚书坑儒”,以至于除了一些医卜种树之类的书,别的书都被火葬。到了西汉时期,皇帝开始重视文化大发展与大繁荣,推崇儒家经典,但儒家经典此时已不见踪迹。

没办法,皇帝只好派人四处访求老儒,将老儒背诵的经典文本和解释记录下来。因为他们记录所用的文字是西汉通行的隶书,属当时的“今文”,所以这类经书被称为“今文经”。

谁知到了汉武帝末年,山东曲阜的鲁恭王在把孔子旧宅给拆掉,扩建自己私人别墅的过程中,发现孔府旧宅墙壁夹层中藏有包括《尚书》在内的大批藏书。这些藏书由于是用先秦时代的蝌蚪文(篆文)书写的,被称为“古文经”,且相对于“今文经”可信度更高。后来,又经过刘歆、马融、许慎等一批经学大师的努力,终于确定了“古文经”在儒学中的垄断地位。

但是,古、今文经之间的争斗从来没有停止过。康有为经过“考证”,在《新学伪经考》这本书中认为,自东汉以来被奉为经典的“古文经”,是王莽的国师刘歆为了帮助其篡汉建立“新朝”而伪造的,只能称之为“新学”,是伪经。而孔子,则一直希望“托古改制”,是个铁杆的改革派。

这无疑是向绝对权威公开叫板,康有为掀起的这场思想大飓风刮得“古文经”的忠实粉丝睁不开眼。

当然,康有为的这个论断也未必依据的是真实的历史,但它却十分符合康有为的政治主张,从而为维新变法提供理论依据。从效果来看,康有为的目的已初步达到。

《孔子改制考》初刊于1898年。康有为在该书中认为,孔子以前的历史都无据可考。孔子创立儒教,提出自己创造的尧、舜、文、武的政教礼法,而“六经”不过是他托古改制的范本,目的就是借古圣先贤的言论,来宣传自己的主张。

此外,康有为还在这本书中以历史进化论附会公羊学说,宣称人类社会是按照“据乱世”“升平世”“太平世”的顺序演变的,相对应的是君主专制时代、君主立宪时代和民主共和时代。他以此论证变法维新的必然性,要求因革改制。

这些观点自然又引起了反对派的强烈不满,认为康有为这是“无父无君”的叛逆行为。康有为才没心情搭理这帮人,只把飞溅而来的唾沫归拢一下,充当维新变法的润滑剂。

不过,康有为的这些观点有不少比较主观,连他的大弟子梁启超都说,为了印证自己的思想,他(康有为)“往往不惜抹杀证据或曲解证据”。再加上康有为毕竟是读着儒家经典长大的,他不愿也不能与儒家思想彻底决裂。否则,他也不会“处心积虑”地披着孔子的外衣来展示自己的思想,所以他在《孔子改制考》中又说:“布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。”

看见了没有,这就是康有为与孙中山之间的区别。

(未完待续……)

(摘自《鬼脸历史课·图说中国近代史》,原标题为《清政府的愤青之路和康有为的政治炸弹》,文章内个别图片为新加)

《鬼脸历史课·图说中国近代史》为知名文史学者石不易畅销百万册品牌图书“鬼脸历史课”代表作。本书聚焦1840年鸦片战争至1919年新文化运动的历史阶段,覆盖中国近代史的核心事件与变革,以专题化、故事化的形式重新组织知识点,串联历史事件,既保持知识点的完整性,又赋予历史动态的关联性。用小说笔法,杂糅散文、杂文技巧,再以有趣的历史故事和数百幅精美插图为辅,打破传统历史书籍的枯燥模式,真正把历史课本做成了一道大众开胃菜。

用幽默讲述沉重,用故事铭记历史,用创新性字体提升阅读体验。本书以生动有趣的方式为我们打开了一扇了解中国近代历史的窗户,让我们能深入认识中国近代以来的发展历程,真正读懂中华民族的屈辱历史与民族奋斗史,从中汲取智慧和力量。

石不易,原名孙鹏,历史专栏作者,曾任中学历史教师、杂志主编,现为科普图书策划负责人。其创作的《鬼脸历史课》书系,内容扎实、轻松有趣,深受读者好评,行销上百万册。

1. 百万畅销品牌"鬼脸历史课"系列扛鼎之作!

2. 严选中外珍贵历史图片,图文互证呈现真实历史。

3. 全面核查史料、优化行文表达、升级版式设计。

4. 打造更严谨、更流畅、更美观的历史读本。

5. 以历史课本为主线,用小说笔法,趣味重写中国近代史。

6. 读者口碑认证:“拿起来就放不下的历史书!”

7. 经过专业审读,直击中高考核心考点,如鸦片战争、洋务运动等。

8. 字体艺术家严永亮专为本书打造有效提升阅读体验的酷炫新字体。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073