多年前,笔者在《语文学习》刊物介绍过西南联大罗庸先生的一篇《国文教学与人格陶冶》,该文选自罗庸的《鸭池十讲》。近年来,有出版机构出版了西南联大的一些通识课讲义,如胡适、朱自清、陈寅恪、雷海宗等人的著作,嘉惠青年学子多多。笔者认为书业出版这些讲稿并不是发思古之幽情,这里有两个原因:其一,讲义口语化程度比较高,有雅俗共赏的优点。胡适先生说“讲演要深入浅出,教书要卑之无甚高论”,但真要做到谈何容易,只有真正的专家才能做到“资之深,则取之左右逢其源”。浅学而故作高深者自不能为,即使满腹经纶却不善熔铸者,效果也不会好。其二,正是那个时代的专家才具有这种本领,做学问有“自由之思想,独立之精神”。而近几十年来的学者,往往受各种时代风云掣肘,难免分心。笔者经常会想到英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫所言的:“我们这个时代后劲不足,只有零零星星的断片。无法真正与它前边的那个时代相比……我们再次承认,这是一个荒芜不毛而且疲劳不堪的时代;我们怀着羡慕的心情回顾往昔的时代。”(《普通读者》)所以,笔者多年来恪守一个原则:基本不读当红之作;也不喜欢外人写“汉学著作”,例如前几年很流行的拉一批汉学家写的“xx中国文学史”。今年读了三位当代学者的书,收获匪浅,纠正了一些偏见。继前两期刘擎、陈嘉映两位的著作,本期介绍的陈引驰的《文脉的演进》即是第三本。

本书是陈引驰老师给复旦本科生讲中国古代文学史的讲稿实录,从本书的题目和封底介绍看有两个特色:一是“讲录”,不同于传统文学史著作,口语色彩很浓。二是“文脉的演进”,由纵横两方面展开。纵向以时代为序,从先秦两汉直达近现代。当然疏密还是有区别的,大体侧重宋以前;横向以文类为目,从韵文、散文、诗歌到小说,同时“交织成动态发展的包蕴文本、作者、文学事件、文学流变、读者接受等在内的中国文学网络,呈现文脉的演进”。

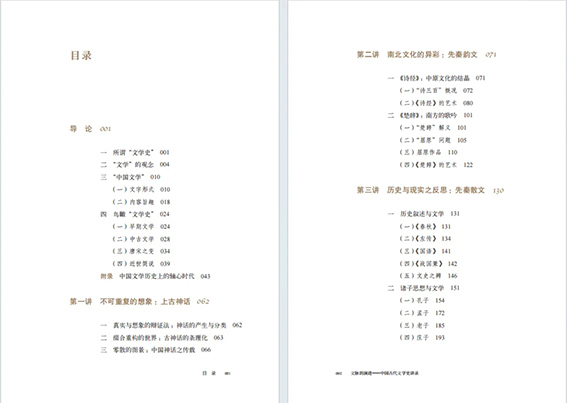

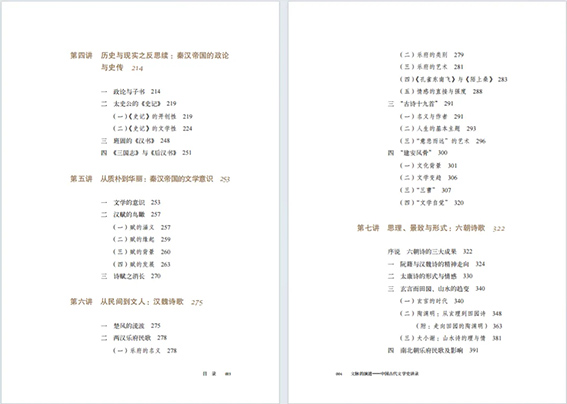

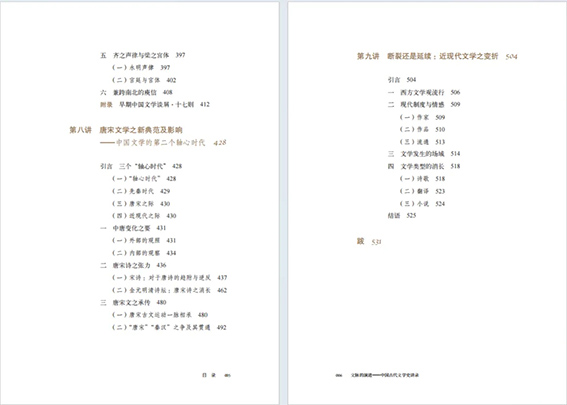

除了导论和跋,全书共九讲。导论部分主要解释和界定几个概念:什么是文学、什么是文学史,中国文学的形式和内容。第一讲“不可重复的想象:上古神话”共三节,概述中国古代的神话。第二讲“南北文化的异彩:先秦韵文”共两节,包括代表中原文化结晶的《诗经》和南方歌吟的《楚辞》。第三讲“历史与现实之反思:先秦散文”也是两节:历史散文和诸子。第四讲“历史与现实之反思续:秦汉帝国的政论与史传”共四节:介绍政论与子书、《史记》、《汉书》、《三国志》和《后汉书》。第五讲“从质朴到华丽:秦汉帝国的文学意识”共三节,主要叙述汉代形成的“文学”意识;源于汉代的“美文”意识,辨析“文章”与“文学”的关系;分析汉赋的形成和发展;诗与赋的消长。第六讲“从民间到文人:汉魏诗歌”有四节,从楚风之影响汉代、两汉乐府、“古诗十九首”、“建安风骨”说开去。第七讲“思理、景致与形式:六朝诗歌”有六节,是整部书稿篇幅最大的,分析最为透彻的一讲,从“阮籍与汉魏诗的精神走向”到“太康诗的形式与情感”、从“玄言而田园、山水的趋变”到“南北朝乐府民歌及影响”到“齐之声律与梁之宫体”,最后到“兼跨南北的庾信”。第八讲“唐宋文学之新典范及影响”正式提出三个“轴心时代”的说法,下辖三节:中唐变化之要、唐宋诗之张力、唐宋文之承传。第九讲“断裂还是延续:近现代文学之变折”有四节:西方文学观流行、现代制度与情感(近现代作家、作品和流通方式与旧时代的不同)、文学发生的场域、文学类型的消长。

如果说文学史是一席“大菜”,历史上的各种材料就是丰富的“食材”,高明的厨师就能用各种不同的方法烹制出让顾客喜欢吃的菜肴。当然,不同的食客有不同的需要,明了面对什么样的对象很重要。面对大学生、一般中学教师,教授应该烹制怎样的“菜肴”?笔者上大学时读的是游国恩、王起等先生主编的《中国文学史》,经常翻阅的是刘大杰所著《中国文学发展史》和中国科学院文学研究所编的《中国文学史》。前些年买过一套《中国大文学史》,其中收集了陈中凡、陈子展等八位老先生的几部断代文学史,后来有了程千帆《两宋文学史》。曾有幸获得一套签名本《中国文学史》(复旦大学出版社2005年版),是两位作者之一的骆玉明先生惠赠的。上述诸书几经修订再版,有各自特色,基本上都以朝代为序列,叙述分析文学流派、作家作品。但正如时序变化不会严格按照季节一样,文学的演进也是如此,故严格按照朝代变迁来叙述文学史,有时会有不甚切合处;亦如历史著作有纪传体、编年体、纪事本末体,各有优点,却势难两全。《文脉的演进》不同以往文学史的地方,在于“文脉”“轴心”两词。

以“轴心”为基点叙述文脉

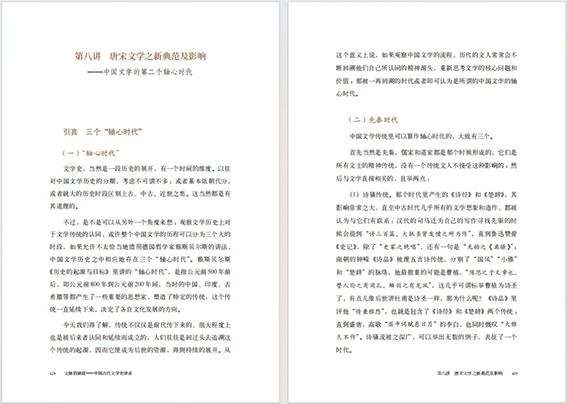

本书部分章节附录有作者发表的若干相关论文。例如导论部分附有《中国文学历史上的轴心时代》,文章引进一个新的概念——雅斯贝尔斯的“轴心时代”。根据这个概念,作者在第八讲阐述了中国文学史的三个“轴心时代”:一是“先秦时代”,这个时代影响直至魏晋六朝;二是“唐宋之际”,这个时代的影响直到明清,唐诗、“宋调”,唐宋古文之差异等,是一直“被回溯的传统”;三是“近现代之际”,讲述了近现代各种文学思想的嬗变。

“三个轴心时代”的分类与以往各类文学史说法有所不同。现代引进西方理论来阐述中国古代学术的书有不少,关键在于分析是不是熨帖,能不能圆融。对于本书引进的“轴心”说,是不是合理,每人可以有自己的看法,至少笔者觉得很有道理。

以文类为对象解剖作品,叙述各时代文学的演进

本书内容以先秦到唐宋为主,虽然是通史性质的课,但是各时代内容多寡是不同的,简单来说是“详古略今”。这与作者的学术背景有关,也与听课对象有关。一般而言,唐宋以后的各种材料容易寻找,普通人也较熟悉。以“文脉的演进”为线索,对我们理解作品和文学史有帮助。例如,我们都熟悉鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》引的话——魏晋是 “文学的自觉时代”。为什么是“自觉时代”?究竟发生了哪些文学事件?出现了哪些承上启下的人物?第七讲为我们讲清楚了,这对于我们理解唐宋诗歌乃至后世的文学作品就会有“顺流而下”的好处。

审慎客观地评价作品

“讲录”比较率性,但是率性并不等于可以乱下判断。本书对于一些文学作品的评价都秉持审慎的态度,例如对于《后汉书》的文辞特点、对于“赋”地位的肯定与局限性的评价和论述。相比某专家讲《滕王阁赋》要更加严谨,“唐以后骈文已经式微”之说有两失:赋与骈文并不是同一概念;骈文直到清代还有许多作者,否则李兆洛也不会编选《骈体文钞》了。如此随口一说,一线语文教师也这样教学生,就会以讹传讹。这种“过去人都讲错了,只有我讲对”的事其实由来已久,例如动辄“还我庄子”“还我xx”之类,以作家充专家,往往违背了“君子思不出其位”的古训。明代杨慎论道学、禅学、俗学时,批评当时一些人“异巾诡服,阔论高谈,饰虚文美观”,“骛于高远,则有躐等凭虚之忧;专于考索,则有遗本溺心之患”(王大厚《升庵诗话新笺证》);还说:“‘三代仕宦,方会穿衣吃饭’。苟非习惯,则举止羞涩,乌有闲雅乎?……譬则士之有所卓立,必藉国家教养,父兄渊源、师友讲习。三者备而后可。” 《文脉的演进》一书,可谓“三者备”了。

深入浅出,善讲故事

已故华东师大历史系教授王家范先生说:“出色的历史老师往往也是讲故事的能手。”其实好的文学老师也善于讲故事。《文脉的演进》在讲诸子百家、史传、诸大家时以故事丰满其人其事,还会引入古今中外的逸事趣闻。钱锺书的《管锥编》时或有中外比较,但除了《谈艺录》有两次引用吕思勉和傅璇琮,绝不引今人的话。《文脉的演进》则不同,只要有助于理解,前辈、朋友甚至作家的逸事、话语皆可用来说明,例如引王小波《我的师承》中“最好的语言是从翻译家那里来的”的观点,用以分析近代白话文学语言特点的成因;引米兰·昆德拉《笑忘录》的情节,认为其与司马迁、《左传》作者的叙事手法相似,均为“历史比小说更有趣”的充分体现;引约翰逊的诙谐之言,引出《世说新语》的阅读趣味所在;等等。

刘熙载《艺概》评价东坡词“颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言也”。“无事不可言”大概就是“讲录”自由的地方。打通古今中外,人物、事件、理论,涉笔成趣而不入“嘲戏”,信手拈来而不沾油滑,对于听课者来说,有拈花一笑之妙。

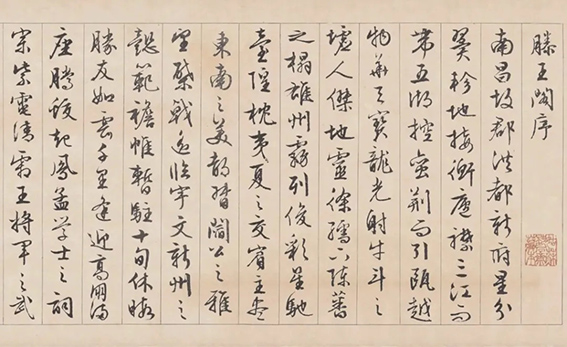

值得一提的是,本书有许多精彩的插图,选择精当,印制漂亮。有出土的壁画拓片,如马王堆帛书;敦煌梵文写经手稿;各种书影如古代琴谱、不同博物馆所藏《史记》《文心雕龙》刻本、宋刻本五臣注《文选》等;还有书法如苏东坡、米芾、祝允明、董其昌之作;绘画有整幅山水、花鸟册页,大多为明清著名画家所作。根据内容配上相应插图,大大加强了可读性,这也是以往同类文学史著作未曾有的。一册在手摩玩不已,已足惬意。

20世纪80年代一度有人提出“重写文学史”,现在读到陈引驰老师这本《文脉的演进》,懂得了什么叫“学术如积薪”。依据古训“读书须知统绪”,因此愿意向语文老师们推荐。

(原载于《语文学习》2025年5月,原标题为《抓住“轴心”,纵横贯通——陈引驰〈文脉的演进:中国古代文学史讲录〉荐读》)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073