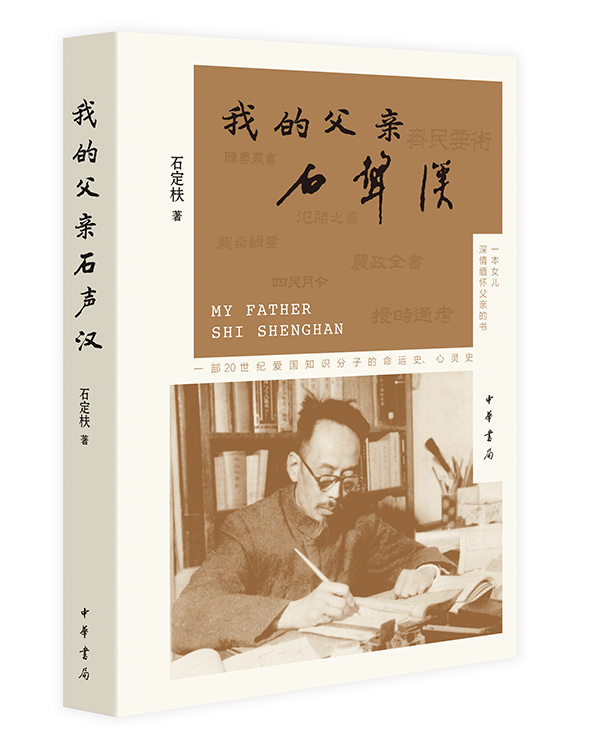

石声汉先生在古农学研究方面成绩卓著,撰著有《齐民要术今释》《农政全书校注》等15部专著。《我的父亲石声汉》是女儿石定枎深情缅怀父亲的书。全书顺着历史的年轮,真实、全面地记录了石声汉的一生,既展示了他的才华学识、高洁的人格和丰富的内心世界,也展示了他“科学救国”的理想和抱负,以及为此经历的奋斗、磨难和挫折,堪称一部20世纪爱国知识分子的命运史、心灵史。

石声汉先生1933年赴英国伦敦帝国理工大学求学,是首届中英庚款公费留学九位留学生中的一位,在应试者中名列第二。留学机会极其难得,而这一切的源头——庚子赔款,却给石声汉内心带来无限的隐痛。他曾对同行的南开大学数学系吴大任说:“我们用这笔英国‘退回’的钱来留学,是不光彩的。”留学英国期间,石声汉有哪些见闻?内心又有怎样的波折?特摘编《我的父亲石声汉》第四章《找到“科学救国”的课题》中的一节,与各位读者朋友共读。

1933年8月底,父亲考取了第一届中英庚款董事会留英公费生。为了实现“科学救国”的理想,父亲一直希望能去西方科技发达的国家开阔眼界,学习它们先进的科学技术。但贫困的家境和沉重的生活负担使他的愿望很难实现。第一批中英庚款留英公费生全国应试者有192人,计划录取20名,最终仅录取了9名,父亲名列第二。能得到这次公费留学的机会是很难的,本应该庆幸才是,但父亲内心却有无限的隐痛。因为他心中明白“中英庚款是‘国耻事件’,英国这么作是‘文化侵略’”。便用“以毒攻毒”为自己解嘲,决心利用这个机会,“把外国的好东西,能改头换面的,便据为中国本有,不能改变的,就勉强接受”。他是压抑着民族自尊心去应试的。出国前夕,管理中英庚款董事会曾在南京约请9名中国留学生参加茶话会。会上一名英籍董事休斯傲慢地对中国留学生说:“你们到英国能够在大学毕业,得到优异的称号,我就佩服你们了。”父亲听后非常气愤,决心到英国后全力以赴刻苦攻读,以最优异的成绩来回答这位傲慢的英国人士。

1933年9月初,第一届中英庚款公费留学生由上海登船赴英国,航行二十余天到达伦敦。赴英国的途中,父亲沉痛地对同行的吴大任说:“我们用这笔英国‘退回’的钱来留学,是不光彩的。因为,‘中英庚款’英文全文是‘Boxer indemnity fund remitted by the British government’,直译是‘不列颠政府退还的对义和团破坏的赔款’,是英国侵略了中国,中国被迫纳款,这在中国是耻辱;英国掠夺了中国人民的血汗,如今退回了一部分,却以恩赐者自居。”在当时能有这样的见识是难能可贵的。

10月父亲进入伦敦大学帝国理工学院植物生理研究班作研究生,选定作物水分生理作研究课题,跟随导师植物生理系系主任弗雷德里克·古根海姆·格里高利(Frederick Gugenheim Gregory),认真地学习实验研究方法,一心想学成后回国,好为西北地区的“作物需水问题找一点门径”。

为支持父亲留学,实现他“科学救国”的理想,母亲带着出生才三个月的定机回到梧州娘家,靠当小学教师维持生活。而父亲则在伦敦省吃俭用,将每月24英镑的公费尽量节余下来寄回湖南老家,供养父母,支持三个弟弟读书。母亲的贤良和深明大义,使远在异国他乡求学的父亲更思念她。刚到伦敦不久,在一个风凄雾湿的夜晚,看到窗外街头一对行歌乞食的老夫妻,他们恩爱共患难的情景使父亲难以平静,他写下了这首词:

灯映层楼炯。下重帘,风凄雾湿,市喧初静。小巷忽传歌断续,酸楚四弦相应。幽咽语,浮沉不定。华发一双鹣鲽侣,正行歌乞食街头冷。风雾里,肩厮并。

天涯我亦飘零剩。二十余年,闲闲误却,青袍青鬓。异域乍经漂流日,无限旧愁新恨。翻羡汝,鸳鸯同命。料得一灯愁对处,隔云天正有人如病。恰回首,泪偷迸。

第一届中英庚款的9名留学生中,有4名是学社会科学的,他们是北京师范大学的周传儒(学西洋历史)、清华大学戴克光(学政治)、东吴大学钱清廉(学法律)、金陵女子大学李祁(女,学英国文学)。父亲觉得他们与自己选择的道路不同,极少与他们交往。与南开大学吴大任(学数学)、中央大学王葆仁(学工业化学)、中央大学林兆耆(学热带症学)、香港大学顾学勤(学临床医学),则常在一起玩,和吴大任最投缘,成为终生挚友。那时在英、德两国的中国留学生中,政治空气颇为活跃,左、右两派斗争很激烈,经常集会。父亲抱定“远离政治”的宗旨,一个人躲着住在伦敦近郊,除了学校、实验室,中国学生会他固然不去,就连中国饭店也怕上,绝不参加任何集会,省得“惹麻烦”。后来到德国,他也住在没有中国同学居住的哈楞湖畔,避免和中国同学接触,卷入无谓的纷争中。

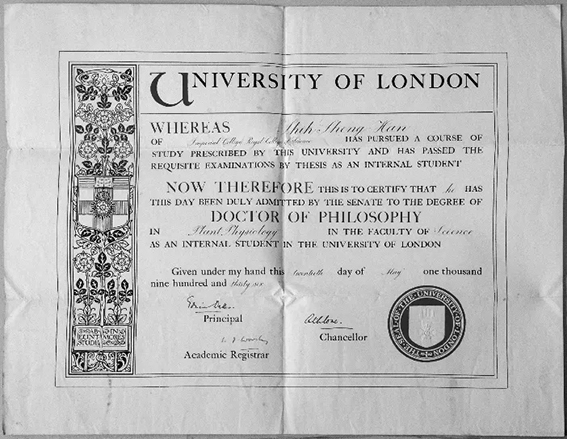

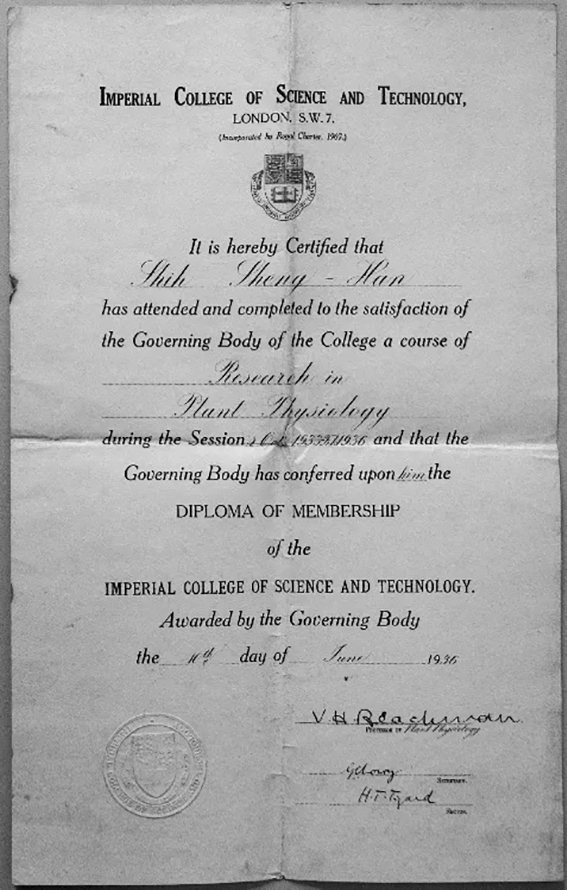

在英国留学期间,他学习非常努力,埋头作实验研究。吴大任在回忆他们在伦敦的岁月时有这样一段记述:“1934年夏,声汉在伦敦附近一个小镇哈喷吞的罗森士达农事实验场做植物生理实验,邀我们(指吴大任和他的夫人陈己同。陈己同在1934年春也到英国留学)到那里度假。他搬到实验室旁,把原来的住房让给我们。……我们去看了声汉的实验室,只见摆满了盆子,盆里玻璃盖下种着麦苗,插着标签。原来他在做小麦栽培生理实验,将来要做大量的分析工作。我才知道他的化学知识和分析技术也有着坚实基础。”在这期间,每年暑假父亲都在德国各地旅行参观,学习德语。1934年8—10月在德国南部旅行;1935年暑假在柏林大学补习德文。父亲还利用一些周末时间,到伦敦天产博物馆的图书室里把布累特什奈德尔(Bretschneider)的《中国植物学文献评论》译成中文(1935年国立编译馆出版,1957年商务印书馆重印)。1936年5月,伦敦大学授予他植物生理学哲学博士学位,6月帝国理工学院授予他学侣荣誉证书。他的博士论文题目是《缺钾与其它金属元素离子间交互作用对大麦含水量及生长的影响》(“The Relationship Between Potassium Deficiency and the Effect of other Metallic Ions on the Growth and Watercontent of Barley”)。此外,他还与理查德兹(Richards F. G.)合作完成了《大麦含水量所受钾及其它营养元素间交互作用等影响》,分为两部分发表在《植物学年报》上。

当时,留英的公费是三年,按规定,第三年可以到其他国家游历或学习。朱家骅为扩大自己在留学生中的影响,加强对同济大学的控制,曾亲笔写信给吴大任、王葆仁和我父亲,希望他们第三年公费转往德国学习,以便回国后到同济大学任教(同济大学原有一些德籍教师,德语为第一外语,朱家骅本人也是留德的)。但父亲没有按他的意愿做。父亲在完成博士论文后,又赴德国东部疗养。1936年7月底,回到阔别三年的祖国。

在留学英国的日子里,父亲和热情、友好的英国人民亲切友好相处。他在伦敦近郊的农场做实验时的房东是白发如银的巴索罗苗老太太,她女儿有智力障碍,父亲亲切地叫她“傻大姐”,尽可能帮她们做事。她们家的园子里有一棵大苹果树,果实累累,父亲就帮她们摘下来。父亲也每餐都能吃到苹果做的甜食。

1966年初,父亲意外地收到他当年在伦敦的同窗好友豪顿的远方来信。下面是来信的全文:

亲爱的石:

自从三十年代中期我们在帝国学院相识以来,你的身影时常在我的脑海中浮现,你的名字也不时在交谈中提及。正因为如此,两天前我见到李约瑟时,很自然地同他谈起我在攻读博士时的一位好朋友。他问我是否记得你的姓名,对我居然记得清清楚楚似乎有些吃惊。他立即提笔把你的住址写下来给我,好让我同你取得联系。

不过,尽管我一刻都没有忘记你,但似乎没有太多的理由认为你一定会记得我,所以我试着提起一两件小事来唤醒你的记忆。

你大概还记得我同牛顿对你灵巧地用一双玻璃筷子代替坩埚钳大为赞叹,进而同你赌赛,看你能不能用筷子把我们爱怎么做就怎么做的一顿饭吃下去。我们原想炖烂的兔肉足以使你束手无策,但没想到你居然顺顺当当地吃了下去。你或许也记得你把你所有的试剂瓶上都贴上了中文标签。一天晚上,我对你的那些试剂做了一次快速分析,把所有的标签都换成了英文的。我剩了一个标签没有动,你问我是怎么回事,我说那里面什么也没有。你纠正我说:“里面充满了空气。”第三件你可能会记得的事是替一位我正苦苦追求的姑娘描画一连串的中文方块字,说明它们是怎样从古到今发展过来的。我后来同这位姑娘结了婚,她也一直惦记着你。

我极想知道你的境遇,但愿你能抽出时间写信告诉我。

从交往中我知悉你的抱负是回到中国去,种植森林,遏止戈壁沙漠的蚕食进逼。不知你的远大抱负实现没有?我那时就知道你在中国有娇妻幼子,但你坚称不愿让儿子接受任何教育,因为教育只会让人看清自己的不幸,造成对现实的不满。我想你现在总不会还持这种观点,不然的话,你也不会献身于教育别人的事业。

我的运气一直很好。拿到学位以后就到帝国化学工业有限公司当化学研究员,一直到大战结束。1946年我转入一家叫玛斯有限公司的企业,这是家生产巧克力和其它糖果的公司。我先是当主任化学师,最近又接任经理,管辖3500多职工。我对自己竟然能承担这样的责任一直惊异不已。

我希望我们从此保持联系,经常通信。

这封信是父亲去世后,我们清理遗物时,从父亲的书架上找到的。它与李约瑟博士等人的来信放在一起,足见父亲对它的珍视。当年这封意外收到的远方来信给父亲带来的是欣喜还是惆怅,我们无从得知。但豪顿先生所希望的“我极想知道你的境遇,但愿你能抽出时间写信告诉我”、“我们从此保持联系,经常通信”,在当时的政治环境中,注定是无法实现的。父亲不能,也不愿向老友倾诉自己当时的境遇。我们的确也没有再找到豪顿先生的其他来信。

在欧洲的这几年里,父亲对西方人对中国的误解和歧视也有了更深切、具体的感受,更激发了他强烈的民族自尊心和报国志。在异国他乡,他尽力维护着中华民族的尊严。在伦敦时,父亲曾遭到一次失窃。他放在衣柜大衣口袋里的两张十英镑的纸币不见了。那时他每月公费24英镑,除维持自己在伦敦的生活外还要尽量节余寄回国内帮助父母兄弟,所以这绝不是小数,他报了警。那时五镑和十镑一张的英镑是用带水印的薄纸精印的,银行出纳都要登记号码,持有者用以付款时都要在上面签字。只要警察局认真追查,按理是完全可以查出下落的。可是我父亲跑了几次警察局都毫无结果。他认为这是因为失窃者是中国人的缘故,所以就不受重视,和警察局发生了龃龉。他据理力争,指出他们歧视中国人的本质。英国警方只好说:“别太尖酸了。”不了了之。又一次,他去裁缝店做衣服,在量腰围时,店主看着瘦弱的父亲嘲讽地问他:“你吃的什么饭?”父亲马上反唇相讥:“我吃的英国饭。”

在大英博物馆,父亲看到从中国圆明园等处窃取和掠去的大量珍贵文物,愤慨万分。从埃及和其他地区掠去的无数历史珍品,也都公然陈列,光是木乃伊就有数十具。父亲对同去参观的吴大任说:“这些全是贼赃。”

(本文摘自《我的父亲石声汉》第四章《找到“科学救国”的课题》,为便于转载,有少量删节。)

石声汉(1907—1971),湖南湘潭人,农史学家、农业教育家、植物生理学家,西北农学院(西北农林科技大学前身)教授,我国农史学科重要奠基人之一。1924年考入国立武昌师范大学(武汉大学前身)生物系,1936年获英国伦敦大学植物生理学哲学博士学位。长期从事生物化学、植物生理学教学与科研,晚年致力于整理、研究我国古代农业科学文化遗产工作,先后完成《齐民要术今释》《农政全书校注》等十余部巨著。

本书是石声汉之女石定枎为父亲所写的传记,全书材料搜罗详备,笔触感人至深,真实、全面地记录了石声汉的一生,既展示了他的才华、学识和高洁的人格,更展示了他“科学救国”的理想和抱负,以及为此经历的奋斗和挫折,堪称一部20世纪爱国知识分子的命运史、心灵史。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073