战国时期风云激荡、百家争鸣,各诸侯国纷纷寻求变法图强之路。其间,秦国的商鞅变法堪称最彻底的一次变革实践,并且成为历代改革家屡屡援引的成功典范。

商鞅,生于卫国,本名公孙鞅,后来因率秦国军队打败了魏国,秦孝公将商这个地方赐给他,封号“商君”,后人便习惯于叫他商鞅。商鞅初为魏相公孙痤家臣,后因在魏国未受重用,听闻秦国有变法意图,便前往秦国。最终以富国强兵之说得到秦孝公认可,分别在周显王十三年(前356)和十九年(前350)先后两次实行变法。

商鞅在推行变法时,为获取民众信任,着实费了一番心思。变法令颁布后,他在国都南门放置了一根三丈高的木头,并悬赏“十金”,宣称若有人能将此木搬到北门,便可得到这笔赏金,然而众人皆不相信会有这般好事。随后,商鞅把赏金提升至 “五十金”,终于有一人前来尝试,成功后真的获得了赏金,自此百姓开始相信商鞅法令必定能实行。

后来,太子触犯法令,商鞅依法惩处了太子的师傅公子虔与公孙贾。之后公子虔再次犯法,商鞅更是对其施以割鼻之刑。这般一赏一罚之举,于秦国产生了强大的震慑力,成为秦国上下皆能奉公守法的关键因素。商鞅在秦国主政近二十年,让原本偏居在西北一隅的秦国,一举跃入富强国家的行列。后世沿用其变法之策,秦国在诸侯争霸中逐渐占据优势地位。一百多年后秦始皇得以统一天下,与商鞅变法奠定的牢固根基密切相关。

而商鞅变法的思想主要集中在《商君书》里。

关于这本书的作者到底是不是商鞅,向来存在争议,主要有以下三种观点:

第一种观点倾向于《商君书》是伪书。其依据主要是书中部分内容与商鞅生平时间不符,例如书中记载的长平之役等史实都发生在商鞅去世之后。此外,书中第一篇以谥号称秦孝公,这也让人质疑其并非商鞅所作。

第二种观点是基本肯定《商君书》的作者是商鞅,理由是商鞅作为法家代表人物,其思想和行为与《商君书》中的内容相契合。

第三种观点主张《商君书》是商鞅及其后学共同所作,这一观点目前已成为主流观点,并为学界广泛接受。即此书非作于一人,也非写于一时,而是商鞅及其后学的著作汇编。

《商君书》,又称《商君》《商子》。《汉书・艺文志》著录为:“《商君》,二十九篇。”直到《诸葛武侯集》中才开始有了《商君书》这一名字。

现存二十六篇,两篇有目无文,内容涵盖政治、经济、军事、法治、帝王驭术等诸多方面,对研究战国时期秦国的崛起历程以及古代法家思想体系有着不可替代的价值。

《商君书》中有几个核心思想:

01

法治思想

以法为本:《商君书》强调“法者,国之权衡也”。意思是法律是国家衡量是非的标准。在一个国家中,所有的行为规范都应该以法律为依据,而不是依靠个人的意志或者传统的习俗。

《去强》中说:“重罚轻赏,则上爱民,民死上。”法令的推广透明清晰,《定分》规定各级政府均设专司法律的官吏,他们负责对法律的解释和推广,如有失误或不耐心解答就治罪。法令普及就能够形成上下监督的机制;法令的执行绝不姑息,这样就使大臣不敢枉法营私,民众不会违法乱国。商鞅通过制定一系列详细的法律条文,如关于土地制度、户籍管理、军功奖励等方面的法规,来确保国家事务和社会秩序有法可依。

壹刑:“壹”就是统一、专一。商鞅主张“刑无等级,自卿相、将军以至大夫、庶人,有不从王令、犯国禁、乱上制者,罪死不赦”。这体现了法律面前人人平等的理念。不管是贵族还是平民,只要违反了国家的法律,都要受到同样的惩处。这种理念在当时的社会环境下是极具革命性的,它打破了贵族阶层长期以来的特权,使得秦国的社会秩序更加公正和稳定。

02

农战思想

重农:书中提出“国之所以兴者,农战也”“国待农战而安,主待农战而尊”。农业在当时的经济结构中占据着绝对的主导地位,所以《商君书》大力提倡重视农业生产。国家采取多种措施鼓励百姓务农,如奖励耕织,对于努力从事农业生产、生产出较多粮食和布帛的农户给予奖励,包括减免赋税、授予爵位等。这样可以保证国家有充足的粮食储备,为战争和国家的长治久安提供物质基础。

强战:强调战争对于国家生存和扩张的重要性。通过军功爵制激励民众参军作战。在秦国,普通百姓可以凭借在战场上斩获敌人首级的数量来获取爵位、土地和财富。这种制度使得秦国军队的战斗力得到极大提升,“民闻战而相贺也,起居饮食所歌谣者,战也”,整个国家形成了一种好战、乐战的风气,这也是秦国能够在战国纷争中不断扩张领土、最终统一六国的重要因素之一。

03

君主专制思想

尊君:《商君书》认为君主应该拥有绝对的权力,“权者,君之所独制也”。国家的权力必须集中在君主手中,君主通过法律和政令来统治国家。所有的臣民都要绝对服从君主的意志,这种思想有利于在战国时期那种混乱的局势下,快速地做出决策,进行国家的治理和对外战争。

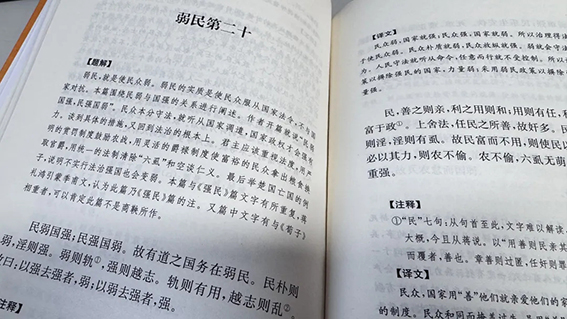

弱民:“民弱国强,国强民弱。故有道之国,务在弱民”。这里的“弱民”并不是指让百姓身体虚弱或者遭受压迫,而是指削弱百姓的自我意识和反抗意识,让百姓服从国家的统治和法律的约束,使他们的力量能够通过国家的引导,如农战政策等,转化为国家的力量,从而增强国家的整体实力。

在很长一段时间里,《商君书》都颇受争议,这和书中的思想有很大的关系。

在封建王朝时期,统治阶层对《商君书》多有忌惮,原因在于其变革思想可能诱发社会的动荡不安。书中大力倡导变法创新,像商鞅所提出的“治世不一道,便国不法古”,这种理念若被心怀叵测之人利用,极有可能冲击封建王朝的现有秩序。尤其是在王朝局势相对平稳之际,统治阶层往往倾向于维持现状,不愿看到大规模制度变革的出现,毕竟这可能危及他们的统治根基。

此外,商鞅主张的“弱民”一定程度上忽视了百姓的利益和需求,限制了人们的思想自由和创造力,与传统的价值观并不相符。

但不可否认的是,《商君书》在战国时期为秦国的崛起和统一六国发挥了重要作用。它的重农重战思想,在当时的历史条件下,增强了秦国的经济实力和军事实力。

现代人读《商君书》,可以看到历史发展的复杂性与多面性。它所呈现的秦国变法实践,为我们理解古代政治、经济、社会制度的构建与变革提供了一个参照样本。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073