中国以农业立国,农事很早就进入文学。《诗经·豳风·七月》就是周朝祖先农业经验的记录。但读书人“四体不勤,五谷不分”,一般不直接歌咏农事。至东晋,陶渊明才真正“开荒南野际,守拙归园田”(《归园田居》其一),成为“隐逸诗人之宗”,也是田园诗人之祖,为后代读书人树立了新的榜样。唐代王绩、王维、孟浩然、白居易等许多诗人沿着陶渊《唐诗三百首》的艺术世界明的道路,继续田园诗的写作,取得丰赡的成绩。宋人的田园诗更为生活化,农家之日常琐细事都可入诗,化俗为雅,表现诗人平常而又超然的人生意趣。如范成大的《四时田园杂兴》,田园景色、自然风物与诗人恬淡畅适的雅兴相融会,风格平淡自然。宋代还设有“劝农使”,劝课农桑。江万里《劝农》诗“欲知太守乐其乐,乐在田家欢笑中”,彰显同百姓甘苦与共的仁厚之德。宋代以后的田园诗多叙写百姓遭遇天灾人祸的苦难,表达对底层百姓的同情。明清时期,农村田园生活愈益成为文人诗歌的重要内容,且叙事性有所加强,是地方民情的风俗画。

田园与山水是读书人摆脱官场冗杂、畅适情怀的好去处,也是诗人喜好歌咏的题材,田园山水诗在唐代达到了高峰,甚至有“田园山水诗派”之称。说“诗派”不一定准确,说田园山水是唐诗题材的一大类型,是没有问题的。

孟浩然“尝读《高士传》,最嘉陶征君”(《仲夏归汉南园寄京邑耆旧》),一生没有做官,隐居襄阳的鹿门山,像陶渊明一样,真正亲耕垄亩。东汉末年的隐士庞德公曾归隐鹿门山,孟浩然引为同调,作《夜归鹿门歌》曰:

这是一首七言古诗。“昏”“喧”“村”“门”押平声十三元韵,“树”“处”“去”邻韵通押。前四句写傍晚时分的村野生活,后四句是市人行尽野人行,转到写诗人在月照烟树的清夜,拜访庞德公栖隐之处,像个幽人一样,独来独往,心地悠然。孟浩然笔下的田园生活,质朴而温馨,亲切而真诚,一片返本归真的境界,令人神往。且看他的《过故人庄》:

首联点题,“具鸡黍”,准备丰盛的农家饭菜,兼用《论语·微子》“止子路宿,杀鸡为黍而食之”和范云《赠张徐州谡》“恨不具鸡黍,得与故人挥”的典故。颔联写田家之景,一句近景,一句远景,清新静谧。颈联写入室把酒闲谈农事,用陶潜《归园田居》“相见无杂言,但道桑麻长”典故。末联写相约。菊花指菊花酒,相约待到重阳日还来就饮。这是一幅“农家乐”的图景,具有浓郁的农村生活气息,从中可以想象“开元全盛日”农村生活的淳朴恬静。

孟浩然在唐代诗人中辈分较高,李白、杜甫等都被孟浩然的风流高致所吸引。杜甫赞赏孟浩然“清诗句句尽堪传”(《解闷》)。李白把孟浩然当作“故人”,作《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:

情融于景,笔调轻松明快,画出一幅《楼头送客图》。李白又有《赠孟浩然》:

天下人都知道孟夫子的风流。“红颜”二句应“风流”,年纪轻轻就敝屣高官,隐居以终,这种淡泊高蹈的情怀是当时亟亟于功名的士人所达不到的。李白对孟浩然表达高山仰止的崇敬之情,其“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的桀骜不驯未尝没有孟浩然精神的影子。一般认为李白这首诗写于开元二十七年(739),次年孟浩然卒,可以当作李白给孟浩然写的悼辞读。

王维与孟浩然并称“王孟”,但王维从未真正归田隐居,而是过着亦官亦隐的生活。他是以旁观者的态度欣羡田园生活,《渭川田家》云:

描绘了初夏黄昏时分的一幅乡村图景,风景清新,民风淳朴,人情亲切,真实感人。诗人欣羡这份闲逸的情致,怅然有归隐之志。

王维在诗文中多次表达对陶渊明归田生活的向往。相传他十九岁就栝陶渊明《桃花源记》为《桃源行》,用歌行体重新演绎桃花源的故事,将陶渊明的世外桃源想象为超越人间的仙境,渔人由于尘心未尽,最终不辨仙源,无处再寻。沈德潜赞此诗“顺文叙事,不须自出意见,而夷犹容与,令人味之不尽”。张旭(或认为作者是宋人蔡襄)七言绝句《桃花溪》(一作《桃花矶》)亦以陶渊明《桃花源记》为题材,诗曰:

“何处边”,就是“哪里”的意思,用问句化实为虚,尤有空灵缥缈的神韵。

唐人羡慕陶渊明归田生活的还有韦应物和柳宗元。代宗大历十年(775)前后,韦应物在长安任京兆府功曹参军,公事鞅掌,偷闲郊游,作《东郊》诗:

(明) 黄凤池辑《唐诗画谱》(局部)

长年拘束于官舍,出游郊外,曙色清明,顿觉心旷神怡。“杨柳”以下六句写东郊清幽的春景和出游的舒畅情怀。心想止息于这片幽静之地,但是公事在身,行迹不免显得匆忙。“乐幽”二句写“出世”与“入世”在内心的挣扎。末二句表达羡慕陶潜,终当辞官归隐,筑室于此。其实韦应物并没有归隐田园,其诗歌境界与陶诗也终隔一层。柳宗元的《溪居》与韦应物此诗构思有相似之处:

柳宗元被贬为永州司马后,在零陵愚溪附近筑室,因此题曰《溪居》。首句“簪组”代指做官,柳宗元觉得做官是一种累赘,幸而贬谪至南夷,远离官场。他像山林之客一样,与农圃为邻,种田行船,独来独往,过着自由自在的生活。但“幸此南夷谪”是正话反说,“长歌楚天碧”隐然有牢骚不平之意。沈德潜评曰:“不怨而怨,怨而不怨,行间言外,时或遇之。”

中国人对山水自然的审美发现是有一个过程的。《诗经》里难得见到山水诗,《楚辞·远游》里山水描写有所增加。魏晋以后,玄学促使士人从庙堂走向山林,对自然的审美眼睛才真正地睁开了。左思《招隐诗》曰:“非必丝与竹,山水有清音。”审美的耳朵从人工的音乐转向山水清音。谢灵运做永嘉(今属浙江温州)太守时,畅游山水,写了大量山水诗,堪称山水诗的鼻祖。

山水诗是唐代诗歌的大宗,一些弃官归隐的读书人,与麋鹿结伴,以云霞为友,徜徉山水,领略意趣,形诸笔下。即使一些混迹官场的士人,在复杂纷繁的倾轧之余,暂时远离世俗,休憩于花香鸟鸣之间,以葱绿醒目,以清泉洗心,也别有一番兴致。诗人遇山水,就像老朋友见面,有说不尽的话。《唐诗三百首》入选的山水诗尤其丰富。

因山水清景而兴隐居之意,是山水诗的基本主题。綦毋潜在安史之乱后归隐于江东别业,作《春泛若耶溪》:

首二句,幽居独处的意趣不曾中断,从此以后随遇而安,无不惬怀。接下来写泛舟溪上,转西壑,望南斗,水烟溶溶,林月渐行渐远。与茫茫世事相比,这真是一个清幽静谧的所在,诗人愿归栖于此,终老一生。的确,自然山水远离喧嚣,是安顿人生的好处所。

王昌龄曾隐居在长安郊区蓝田石门谷,常建来拜访,作《宿王昌龄隐居》:

王昌龄隐居之地清雅幽远,唯有孤云作伴。三四句令人想起王维《竹里馆》“深林人不知,明月来相照”。“茅亭”句谓夜静,花影如眠。“药院”指种植芍药的院子,“滋苔纹”形容僻静,人迹不至。如此清幽之所,主人一定超拔不俗。诗人流连忘返,也想辞去世俗之累,回到自己所处的西山,与鸾鹤为群。诗中没有写人,但王昌龄高逸脱俗的隐士形象,于言外得之。

王维有许多山水诗,都是借山水以抒写隐逸情怀。如《山居秋暝》:

诗写于王维隐居终南山下辋川别业时。古人批评此诗中间四句“写景太多”,但颔联写景,颈联写人,有变化,不繁复,不算是毛病。尾联“王孙”用《楚辞·招隐士》的典故,反其意而用之:任凭它春芳消歇吧,这里的秋色自可留人。抒写的是归隐的志愿。

唐人把隐居常常挂在嘴边,动不动就说要隐居,有几个人真正像陶渊明那样躬耕陇亩、自食其力?“人道青山归去好,青山曾有几人归?”(杜牧《怀紫阁山》)多数人只是把它视为“终南捷径”而已,以隐逸博得高名,心里还是念着朝廷征辟给予高官厚禄。天宝九载(750),王维的内弟崔兴宗也想去终南山隐居,好友裴迪就写诗告诫他。裴迪《崔九欲往南山马上口号与别》曰:

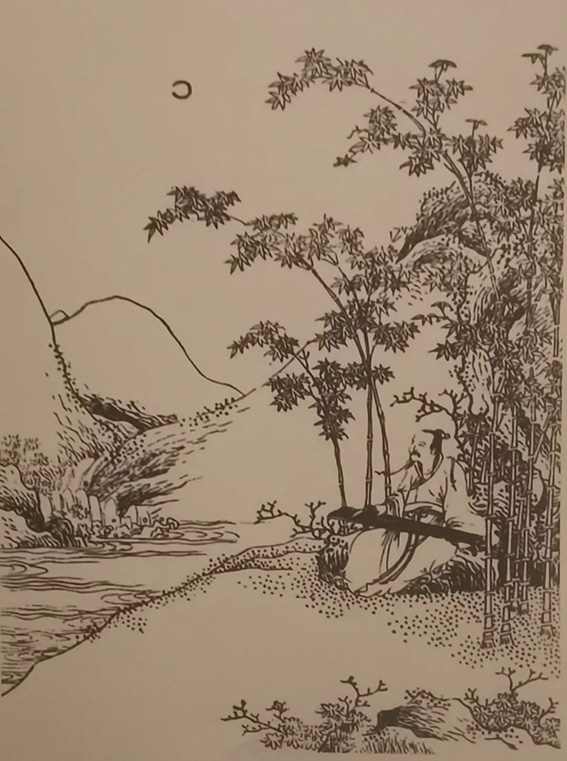

王维《山居秋暝》“竹喧归浣女,莲动下渔舟”的场景与此图颇类似。

“口号”,随口吟成,即后人所谓口占一绝。果不其然,后来崔兴宗还是出来做官了,任右补阙和饶州长史。

六朝人有“山水以形媚道”的说法。山川焕绮,草木贲华,山水自然本身就是“道”的外在呈现。士人从烦杂的世俗中超脱出来,静坐于山水之间,万虑俱空,心地澄明,对人生之理、宇宙之道会有更深切的体悟。在写景的同时,传达出对宇宙人生的彻悟,这是唐人山水诗的另一主题。

盛唐诗人王湾在近年关时,乘船至润州(今江苏镇江),作《次北固山下》:

首二句写诗人行迹,青山绿水,正是江南冬去春来之景。“潮平”二句,写春潮初涨的壮丽景象,水面开阔明净,一只帆船像悬挂在空中,显示出前途宽广、蓄势待发的气象。颈联最为著名,残夜未尽,海日升起;旧年将终,新春已至。置早意于残晚中,旧事物孕育着新生机。张说居相府时曾手题此二句于政事堂,常常指示给文士,诗就该这么写。后人称此联 “一句能令万古传”。有中间四句奠定基调,尾联转笔写乡思,只是淡淡的愁绪,毫无衰飒颓唐之感,显示出盛唐气象的明丽朗畅。

再看常建的《破山寺后禅院》:

这是一首题壁诗,题于常熟兴福寺(破山寺)禅院。境界清幽静雅,富有禅意。欧阳修喜爱颔联“曲径”二句,游览园林,往往于曲径通幽之处,豁然开朗,别有一番“禅房花木深”的景象,人生如此,闻知学道也是如此。殷璠喜爱颈联“山光”二句,一个“悦”字便有禅理,像庄子知鱼之乐一样体会鸟的喜悦;“潭影”之空,令人心中杂念顿然消散,进入空寂。最后二句,在万籁俱寂中传来了悠远的钟磬音,更显得清幽静谧,让人的心灵顿然彻悟,净化澄澈,而得禅悦之奥妙。

王维从小受母亲的影响,奉佛坐禅。学佛参禅的感悟时而渗透在他的山水诗中。如《过香积寺》:

香积寺在陕西西安近郊。王维本不知山中有寺,深入云峰,在古木参天、人迹罕至之处忽闻钟声而始知有寺庙。首四句一气盘旋,流畅自然。颈联咏寺外幽景,赵殿成解释说:“深山恒境,每每如此。下一‘咽’字,则幽静之状恍然;着一‘冷’字,则深僻之景若见。昔人所谓‘诗眼’是矣。”泉水冲击在高高的石头上,发出幽咽的声音,以声衬静,更显得深山空寂。日光照在青松上觉着清冷,更显得松林苍翠。尾联以薄暮时分隐僻而宁静的空潭比喻心地空明,因潭水而想到龙,以毒龙比喻人的欲念。安禅于空潭之曲,以慧力制伏心中的毒龙,意即寺之幽寂,恰可安禅。山水与禅趣的交融,是王维山水诗的重要特征,如《终南别业》:

终南别业是王维“中隐”于终南山的居所。自中年就有好道之心,至晚年才隐居南山边,实现夙愿。隐居生活,畅适随性,独来独往,不受束缚,那份惬意也只有自己能体会得到。颈联写景中隐含着哲理:若心无挂碍,则在看似穷尽之处,会有一番新的景象。黄庭坚称赞王维有泉石膏肓之疾。的确,若非胸次澄澈,是见不到这一层的。王维的许多山水诗中,诗人完全消泯自己的主体性存在,作为自然的一部分,与自然相亲近,相对话。如《鹿柴》:

远处传来人语“响”,人语成了自然的一部分,更显出山之空静。夕阳的余辉透过深林,映照在青苔上,一幅很有层次感的画面。这样的诗歌,古人评曰:“无言而有画意。”再看王维的《竹里馆》:

明月似乎亦解人意,偏来照独坐之人。一时清兴,适与景会,故说人与明月 “相照”。

山水悟道,山水诗不可显得过于质实,如果直接讲一番道理,就是“漆园之义疏”,或韵语《道德经》了。且看王维的《酬张少府》:

画家根据王维《竹里馆》诗意所绘,对月鸣琴,似与天地精神相往来。

天宝后期,唐玄宗宠爱杨贵妃,荒废朝政,王维对此有所不满,闲居辋川。张少府对王维晚年的退守或许不太理解,写信过问,王维作此诗酬答。颈联抒写不问世事,返回旧林后的闲适和惬意。末句对于张少府“穷通理”的疑问,以“渔歌入浦深”之不答答之,最为灵妙。如果照直回答,不免落入实相。再看刘长卿《寻南溪常山道人隐居》:

天宝年间,刘长卿居家嵩阳(今河南登封),附近颍水上游有南溪。刘长卿去寻访道人,道人所居之地,世人不到,非常幽静。刘长卿可能也没有寻着,诗歌只写他一路所见之白云、静渚、春草、山松和水源。风景之清幽雅致,令人想象道人也超拔不俗。尾联写对着溪花而悟出禅意。但禅意是什么,并没有直说,就像陶渊明《饮酒》所谓“此中有真意,欲辩已忘言”。俞陛云《诗境浅说》云:“花与禅本不相涉,而连合言之,便有妙悟。”佛教不仅有“拈花微笑”的故事,佛经还说:“青青翠竹,尽是真如;郁郁黄花,无非般若。” 其中禅意,可自己去领悟,不须言说。

有些山水诗是诗人敏锐的心灵与外物一瞬间的契合相感,情往似赠,兴来如答,成为诗人兴之所至、寓目辄书的印迹。

郁达夫有一句诗:“江山也要文人捧,堤柳而今尚姓苏。”杭州西湖如此,天下一切清景无不如此。没有人去驻足欣赏,山水风景可以说是不存在的;只有诗人去领略其风采,品鉴其意趣,形诸笔墨,山水才有其精神,显其灵气,进入文化,得以永恒。

诗歌是最美的语言,唐诗是最美的诗歌,是现代人灯火永不阑珊的精神家园。《唐诗三百首》作为风行二百多年的最经典的童蒙诗学教材,具有蒙以养正、诗以化人的重大作用。但是,当代人或只会背诵零星诗作,或知其然而不知其所以然,未能对其有一通贯而清晰的整体认知。

本书从通识教育的立场出发,内容不仅涉及《唐诗三百首》的编选旨趣、艺术世界、经典化历程、遗珠之憾,还涵盖唐代精神风貌、唐诗的体裁与近体诗的格律、唐诗的域外传播等主题,拈出50位诗人的130余首诗作进行鉴赏,时代背景、诗人际遇、诗歌意境、名家点评融为一体,是以诗证史的唐代实录,是中国诗学传统的小像,是旧体诗创作的初级指导,是增强诗学修养、培养审美人格的简明易懂的大众读物。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073