当前位置 > 媒体报道详细页

腊八节一二事

评论内容:

农历十二月为腊月,古又泛称“腊(蜡)日”。年终岁末,各种祭祖祀神、逐疫驱傩活动由此展开。《礼记·郊特牲》说:“岁十二月,合聚万物而索飨之。”索者,汇聚绞合也,飨者,敬献也,即将多种杂粮干果合聚在一起,煮熟之后敬飨先祖神灵,以望来年得到福佑,风调雨顺,吉祥安康,这或许就是腊八粥的滥觞。

汉时将腊日限为冬至后第三个戌日,南北朝时方确定在初八日。《荆楚岁时记》载:“十二月八日为腊日,谚语‘腊鼓鸣,春草生’,村人并击细腰鼓,戴胡头,及作金刚力士,以逐疫。”胡头,指的是打鬼驱疫时用的面具,又作胡公头、魌头,面具五官夸张,表情狰狞,令人望而生畏。戴上此面具,手执法器,扮作金刚大力士,敲锣打鼓,威逼唬吓,鬼怪邪祟就闻风而逃了。

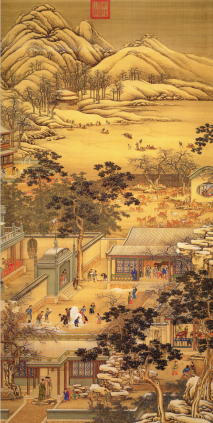

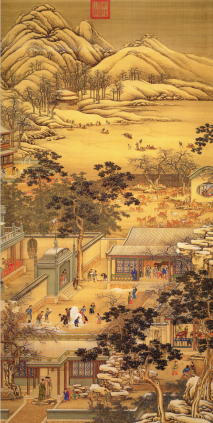

清院本《十二月令图轴·十二月雪中逗乐图》。画中人有的闲立,有的取暖。儿童则滑冰、堆雪狮、放炮仗,兴高采烈,又平和日常。

清院本《十二月令图轴·十二月雪中逗乐图》。画中人有的闲立,有的取暖。儿童则滑冰、堆雪狮、放炮仗,兴高采烈,又平和日常。

腊八做粥,其贵在“杂”,所谓“五味调和,百味香”。以各类谷物如黄米、白米、江米、小米、薏米,杂以各种豆类、干果合水煮熟,外加红、白糖增味调色。所用之物,在医学本草中多属性味平和的补益滋养物,至于具体所选、各用几何,则因地制宜、丰俭由人了。

《燕京岁时记》记清代燕京岁时风俗,腊八粥主料用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红豇豆、去皮枣泥,开水煮熟后,再用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛仁、松子及白糖、红糖、葡萄干加以点染。但也有地方煮粥之前,先用热油炒米,再倒进热水锅里与花生等材料同煮,此外还添加油条、豆腐、胡萝卜、木耳、青江菜,黄、白、红、黑、青,五色杂陈,色彩鲜明,这种腊八粥或可叫八宝菜粥吧。

中国以农业立国,食粥过节,亦有不忘根本之意。古人认为粥可解饥健身,消除病疫。李时珍《本草纲目》称晨起啖粥,“所补不细,又极柔腻,与肠胃相得,最为饮食之良”。旧时杭州名刹天宁寺僧人每日将剩饭晒干,储藏在栈饭楼上。积一年余粮,至腊八日煮粥分赠信徒,称“福寿粥”“福德粥”,亦见爱惜食粮、善待众生之美德信仰。

熬粥要趁早,尤其耐不住匆忙和慌张。初七晚上,洗米泡果,剥皮去核,半夜时分以大火烧开,再用微火煮炖,至次日清晨,方成稀稠有度、软糯宜当的腊八粥。可见提早准备,从容应对,方得真味。明人有《煮粥》诗,颇解粥中道理:

腊八粥是很古老的一种节令食品,在宋人笔记《梦粱录》《武林旧事》中均有记载。最早是来源于佛教传统的。《永乐大典》中摘抄元人《析津志》云:“是月八日,禅家谓之腊八日,煮红糟粥以供佛饭。僧都中官员士庶作朱砂粥,传闻禁中一如故事。”

这说明元代就以腊月初八为腊八,在这一天煮腊八粥供佛饭僧了。但是宋代吃腊八粥的日期与后来则稍有不同。《日下旧闻》引元人孙国敕《燕都游览志》云:“十二月八日,赐百官粥。民间亦作腊八粥,以米果杂成之,品多者为胜。此盖循宋时故事。然宋时腊八,乃十月八日。”

这是宋时腊八与后来的腊八在日期上小有差异。至于说到熬粥的材料,“果品只有五样”,盖言其少。那么多少才“不少”,才比较符合标准呢?世俗习惯,喜欢凑数,“八”才够上标准数,腊八么,没有“八样”,哪能够得上腊八的标准呢?如果十二样,那就更好,可以上谱了。刘若愚《酌中志》云:“初八日吃腊八粥,先期数日,将红枣槌破泡汤,至初八早,加粳米、白米、核桃仁、栗子、菱米煮粥,供佛圣前,户牖、园树、井灶之上各分部之。举家皆吃,或亦互相馈送,夸精美也。”

这是明代吃腊八粥的情况。在清人著作中,关于腊八粥的记载就更多了。富察敦崇氏《燕京岁时记》云:“腊八粥者,用黄米、白米、江米(即糯米)、小米、菱角米、栗子、红江豆、去皮枣泥等,合水煮熟,外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子,及白糖、红糖、琐琐葡萄,以作点染。切不可用莲子、扁豆、薏米、桂元,用则伤味。每至腊七日,则剥果涤器,经夜经营,至天明时则粥熟矣。除祀先、供佛外,分馈亲友,不得过午。”富察敦崇这段文字介绍腊八粥十分详尽。第一是米、豆、果料极为齐全,白糖、红糖如算一样,则共十六样之多,即生料八种、熟料八种,都是“八”,符合腊八“八宝”之数。因为这样的粥,腊八日叫“腊八粥”,平时则叫“八宝粥”,所以配料都有八样之多。第二是“经夜经营,天明即熟”,这不禁唤起许多人童年的记忆,是十分美妙的。作母亲的催孩子早点睡,说道:“快睡吧,明儿早点起来喝腊八粥;太阳一出,再喝,要红眼睛……快睡吧,宝贝!”

这样,便带着甜蜜而温暖的憧憬入梦了,一大早,起来,吃这碗一年一度的香甜而美妙别致的腊八粥,这种生活的情趣,不是也像西方儿童在睡梦中等待圣诞礼物那样美好吗?

第三是“分馈亲友,不得过午”,这也是极有情趣的礼物。北京过去有一种“绿盆”,是一种上了绿琉璃瓦釉子的瓦盆。有的人家,用这种盆,盛上红艳艳的腊八粥,上面用雪花绵白糖洒成“寿”字、“喜”字、“福”字等等,再洒上一点青丝、红丝。如此,亮晶晶的绿釉器皿、红艳艳的粥、雪白的糖、鲜艳的青丝、红丝,相映成趣,送到亲友家中,真是绝妙的艺术品,充满了欢乐的艺术生活情趣,却毫无庸俗、雕琢的富贵气息,这才是真正的色、香、味、形、器兼备,又加丰富情趣的精美食品。

不过富察敦崇所说腊八粥中不宜用莲子、扁豆、薏米、桂圆等,“用则伤味”的说法,据我所知,其说似不尽然。桂圆肉一般是不放的,放了稍有苦味。莲子、薏米仁一般都是放的,有的还放芡实(即鸡头米),这在《天咫偶闻》、《民社北平指南》等书中均有记载。都足以证明《燕京岁时记》之说,并不尽然。

在清代皇宫中仍然继承了明代的传统,十分重视煮腊八粥的。道光帝爱新觉罗·旻宁有一首《腊八粥诗》,收在《养正书屋全集》中,诗是七古,并不好,但作为史料,亦可见旧时风俗和宫廷生活之一斑,现引在下面:

从诗中可以看出,重点是说腊八粥是佛教的食品,是清素的。但流传至民间,在一般家庭中,已失去它佛教的意义,成为一种岁时节令,富有生活情趣的精美节日食品了。但在宫廷中,它的宗教意义还是很重的,而且还有政治意义。《京都风俗志》说:“黄衣寺僧,亦多作粥。”清代后来定制,腊八粥是归雍和宫的喇嘛熬的,就是黄衣寺僧。《光绪顺天府志》记云:“腊八粥,一名八宝粥,每岁腊月八日,雍和宫熬粥,定制,派大臣监视,盖供上膳焉。其粥用粳米杂果品和糖而熬。民间每家煮之,或相馈遗。”《燕京岁时记》也记云:雍和宫喇嘛,于初八日夜内,熬粥供佛。特派大臣监视,以昭诚敬。其粥锅之大,可容数石米。

从这两则记载中,可以看出,清代宫廷对于腊八粥多么重视,还要派大臣监视熬粥,现在想起来,似乎是很滑稽的事情了。但要想到当年那许多喇嘛,准备果料,围着那可容数石米的大铜锅,在油灯盏的照耀下,忙乱着熬粥,穿貂褂、带朝珠、大红顶子、海龙暖帽的大臣隆重地旁边监视烧粥,这种朦胧的历史画面,不是具有十分神秘感的吗?现在感到很难想象的东西,在当年都是活生生的事实,而且是持续了上百年的事实,于今则颇为渺茫了。现在雍和宫又重修开放了,如果那口大锅还在,熬一锅腊八粥,给中外游客当点心吃,不也是很有趣味的、很名贵的一种甜点吗?

一粥之微,几百年中,由宫廷到民间,由宗教寺庙到普通世俗人家,都那么认真,那么重视,熬得那样精美,那样富有情趣,记载在那么多的文献中,这正是我国悠久的历史文化精髓的一点一滴啊!这还不值得加以称道、介绍和宣扬吗?

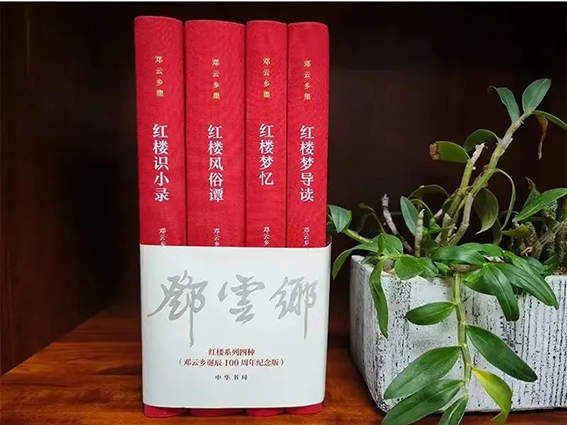

(摘自邓云乡著《云乡话食》,原题《腊八粥的情趣》,2015年4月出版)

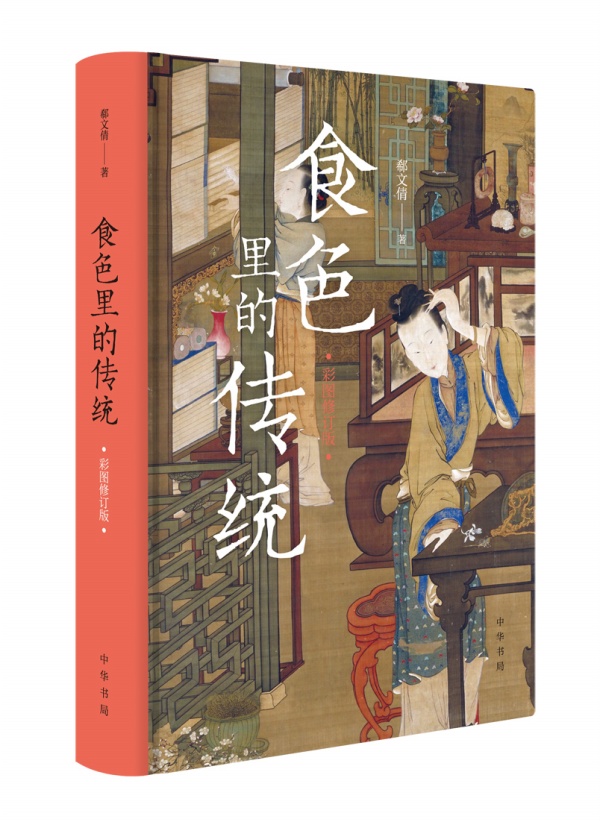

饮食男女,人之大欲存焉,一言以蔽之曰“食色”。本书从古人日常生活出发,细说饮食、服饰、行旅、草木、节令、百戏、歌谣等主题,举类迩而见义远,一滴水里见出大千世界,古人的天人关系、时空想象、宗教信仰、伦理道德、治国理念、养生观念、时令民俗、审美风尚、娱乐休闲等尽在其中。文笔清新自然,结尾有余不尽,“可信”与“可爱”兼而有之。

《食色里的传统(彩图修订版)》是在2018年广受好评的《食色里的传统》的基础上,以大众喜闻乐见的图文呈现形式,通过增加内容、设置200多个小标题、加入150多幅图片等方式重新加以打造,是原版的升级版。

今日腊八,一碗热腾腾的腊八粥,融合了五谷杂粮的精华,每一口都是对团圆和美好的期盼。

愿这一碗粥带来满满一年的好运与安康,祝福万事“粥”全!

岁末的祭祖祀神

农历十二月为腊月,古又泛称“腊(蜡)日”。年终岁末,各种祭祖祀神、逐疫驱傩活动由此展开。《礼记·郊特牲》说:“岁十二月,合聚万物而索飨之。”索者,汇聚绞合也,飨者,敬献也,即将多种杂粮干果合聚在一起,煮熟之后敬飨先祖神灵,以望来年得到福佑,风调雨顺,吉祥安康,这或许就是腊八粥的滥觞。

汉时将腊日限为冬至后第三个戌日,南北朝时方确定在初八日。《荆楚岁时记》载:“十二月八日为腊日,谚语‘腊鼓鸣,春草生’,村人并击细腰鼓,戴胡头,及作金刚力士,以逐疫。”胡头,指的是打鬼驱疫时用的面具,又作胡公头、魌头,面具五官夸张,表情狰狞,令人望而生畏。戴上此面具,手执法器,扮作金刚大力士,敲锣打鼓,威逼唬吓,鬼怪邪祟就闻风而逃了。

食粥过节,不忘根本

腊八做粥,其贵在“杂”,所谓“五味调和,百味香”。以各类谷物如黄米、白米、江米、小米、薏米,杂以各种豆类、干果合水煮熟,外加红、白糖增味调色。所用之物,在医学本草中多属性味平和的补益滋养物,至于具体所选、各用几何,则因地制宜、丰俭由人了。

《燕京岁时记》记清代燕京岁时风俗,腊八粥主料用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红豇豆、去皮枣泥,开水煮熟后,再用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛仁、松子及白糖、红糖、葡萄干加以点染。但也有地方煮粥之前,先用热油炒米,再倒进热水锅里与花生等材料同煮,此外还添加油条、豆腐、胡萝卜、木耳、青江菜,黄、白、红、黑、青,五色杂陈,色彩鲜明,这种腊八粥或可叫八宝菜粥吧。

中国以农业立国,食粥过节,亦有不忘根本之意。古人认为粥可解饥健身,消除病疫。李时珍《本草纲目》称晨起啖粥,“所补不细,又极柔腻,与肠胃相得,最为饮食之良”。旧时杭州名刹天宁寺僧人每日将剩饭晒干,储藏在栈饭楼上。积一年余粮,至腊八日煮粥分赠信徒,称“福寿粥”“福德粥”,亦见爱惜食粮、善待众生之美德信仰。

熬粥要趁早,尤其耐不住匆忙和慌张。初七晚上,洗米泡果,剥皮去核,半夜时分以大火烧开,再用微火煮炖,至次日清晨,方成稀稠有度、软糯宜当的腊八粥。可见提早准备,从容应对,方得真味。明人有《煮粥》诗,颇解粥中道理:

煮饭何如煮粥强,好同儿女细商量。

一升可作三升用,两日堪为六日粮。

有客只须添水火,无钱不必做羹汤。

莫嫌淡泊少滋味,淡泊之中滋味长。

(摘自郗文倩著《食色里的传统(彩图修订版)》,中华书局2022年1月出版)

腊八粥的讲究

腊八粥是很古老的一种节令食品,在宋人笔记《梦粱录》《武林旧事》中均有记载。最早是来源于佛教传统的。《永乐大典》中摘抄元人《析津志》云:“是月八日,禅家谓之腊八日,煮红糟粥以供佛饭。僧都中官员士庶作朱砂粥,传闻禁中一如故事。”

这说明元代就以腊月初八为腊八,在这一天煮腊八粥供佛饭僧了。但是宋代吃腊八粥的日期与后来则稍有不同。《日下旧闻》引元人孙国敕《燕都游览志》云:“十二月八日,赐百官粥。民间亦作腊八粥,以米果杂成之,品多者为胜。此盖循宋时故事。然宋时腊八,乃十月八日。”

这是宋时腊八与后来的腊八在日期上小有差异。至于说到熬粥的材料,“果品只有五样”,盖言其少。那么多少才“不少”,才比较符合标准呢?世俗习惯,喜欢凑数,“八”才够上标准数,腊八么,没有“八样”,哪能够得上腊八的标准呢?如果十二样,那就更好,可以上谱了。刘若愚《酌中志》云:“初八日吃腊八粥,先期数日,将红枣槌破泡汤,至初八早,加粳米、白米、核桃仁、栗子、菱米煮粥,供佛圣前,户牖、园树、井灶之上各分部之。举家皆吃,或亦互相馈送,夸精美也。”

这是明代吃腊八粥的情况。在清人著作中,关于腊八粥的记载就更多了。富察敦崇氏《燕京岁时记》云:“腊八粥者,用黄米、白米、江米(即糯米)、小米、菱角米、栗子、红江豆、去皮枣泥等,合水煮熟,外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子,及白糖、红糖、琐琐葡萄,以作点染。切不可用莲子、扁豆、薏米、桂元,用则伤味。每至腊七日,则剥果涤器,经夜经营,至天明时则粥熟矣。除祀先、供佛外,分馈亲友,不得过午。”富察敦崇这段文字介绍腊八粥十分详尽。第一是米、豆、果料极为齐全,白糖、红糖如算一样,则共十六样之多,即生料八种、熟料八种,都是“八”,符合腊八“八宝”之数。因为这样的粥,腊八日叫“腊八粥”,平时则叫“八宝粥”,所以配料都有八样之多。第二是“经夜经营,天明即熟”,这不禁唤起许多人童年的记忆,是十分美妙的。作母亲的催孩子早点睡,说道:“快睡吧,明儿早点起来喝腊八粥;太阳一出,再喝,要红眼睛……快睡吧,宝贝!”

这样,便带着甜蜜而温暖的憧憬入梦了,一大早,起来,吃这碗一年一度的香甜而美妙别致的腊八粥,这种生活的情趣,不是也像西方儿童在睡梦中等待圣诞礼物那样美好吗?

第三是“分馈亲友,不得过午”,这也是极有情趣的礼物。北京过去有一种“绿盆”,是一种上了绿琉璃瓦釉子的瓦盆。有的人家,用这种盆,盛上红艳艳的腊八粥,上面用雪花绵白糖洒成“寿”字、“喜”字、“福”字等等,再洒上一点青丝、红丝。如此,亮晶晶的绿釉器皿、红艳艳的粥、雪白的糖、鲜艳的青丝、红丝,相映成趣,送到亲友家中,真是绝妙的艺术品,充满了欢乐的艺术生活情趣,却毫无庸俗、雕琢的富贵气息,这才是真正的色、香、味、形、器兼备,又加丰富情趣的精美食品。

不过富察敦崇所说腊八粥中不宜用莲子、扁豆、薏米、桂圆等,“用则伤味”的说法,据我所知,其说似不尽然。桂圆肉一般是不放的,放了稍有苦味。莲子、薏米仁一般都是放的,有的还放芡实(即鸡头米),这在《天咫偶闻》、《民社北平指南》等书中均有记载。都足以证明《燕京岁时记》之说,并不尽然。

在清代皇宫中仍然继承了明代的传统,十分重视煮腊八粥的。道光帝爱新觉罗·旻宁有一首《腊八粥诗》,收在《养正书屋全集》中,诗是七古,并不好,但作为史料,亦可见旧时风俗和宫廷生活之一斑,现引在下面:

一阳初复中大吕,谷粟为粥和豆煮。

应节献佛矢心虔,默祝金光济众普。

盈几馨香细细浮,堆盘果蔬纷纷聚。

共尝佳品达妙门,妙门色相传莲炬。

童稚饱腹庆升平,还向街头击腊鼓。

从诗中可以看出,重点是说腊八粥是佛教的食品,是清素的。但流传至民间,在一般家庭中,已失去它佛教的意义,成为一种岁时节令,富有生活情趣的精美节日食品了。但在宫廷中,它的宗教意义还是很重的,而且还有政治意义。《京都风俗志》说:“黄衣寺僧,亦多作粥。”清代后来定制,腊八粥是归雍和宫的喇嘛熬的,就是黄衣寺僧。《光绪顺天府志》记云:“腊八粥,一名八宝粥,每岁腊月八日,雍和宫熬粥,定制,派大臣监视,盖供上膳焉。其粥用粳米杂果品和糖而熬。民间每家煮之,或相馈遗。”《燕京岁时记》也记云:雍和宫喇嘛,于初八日夜内,熬粥供佛。特派大臣监视,以昭诚敬。其粥锅之大,可容数石米。

从这两则记载中,可以看出,清代宫廷对于腊八粥多么重视,还要派大臣监视熬粥,现在想起来,似乎是很滑稽的事情了。但要想到当年那许多喇嘛,准备果料,围着那可容数石米的大铜锅,在油灯盏的照耀下,忙乱着熬粥,穿貂褂、带朝珠、大红顶子、海龙暖帽的大臣隆重地旁边监视烧粥,这种朦胧的历史画面,不是具有十分神秘感的吗?现在感到很难想象的东西,在当年都是活生生的事实,而且是持续了上百年的事实,于今则颇为渺茫了。现在雍和宫又重修开放了,如果那口大锅还在,熬一锅腊八粥,给中外游客当点心吃,不也是很有趣味的、很名贵的一种甜点吗?

一粥之微,几百年中,由宫廷到民间,由宗教寺庙到普通世俗人家,都那么认真,那么重视,熬得那样精美,那样富有情趣,记载在那么多的文献中,这正是我国悠久的历史文化精髓的一点一滴啊!这还不值得加以称道、介绍和宣扬吗?

(摘自邓云乡著《云乡话食》,原题《腊八粥的情趣》,2015年4月出版)

推荐书籍

饮食男女,人之大欲存焉,一言以蔽之曰“食色”。本书从古人日常生活出发,细说饮食、服饰、行旅、草木、节令、百戏、歌谣等主题,举类迩而见义远,一滴水里见出大千世界,古人的天人关系、时空想象、宗教信仰、伦理道德、治国理念、养生观念、时令民俗、审美风尚、娱乐休闲等尽在其中。文笔清新自然,结尾有余不尽,“可信”与“可爱”兼而有之。

《食色里的传统(彩图修订版)》是在2018年广受好评的《食色里的传统》的基础上,以大众喜闻乐见的图文呈现形式,通过增加内容、设置200多个小标题、加入150多幅图片等方式重新加以打造,是原版的升级版。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073