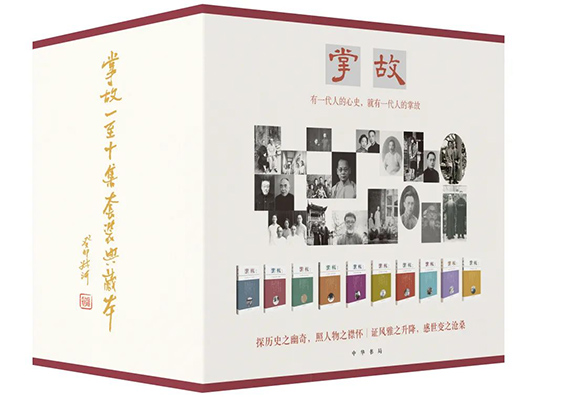

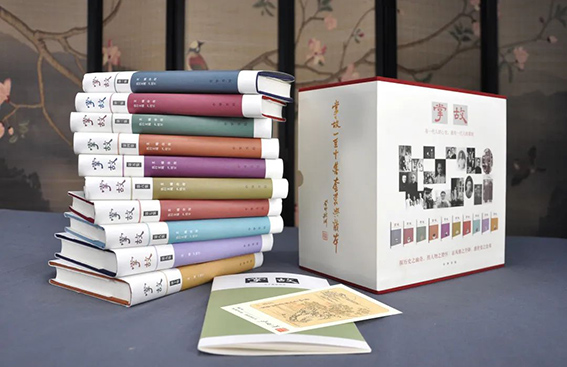

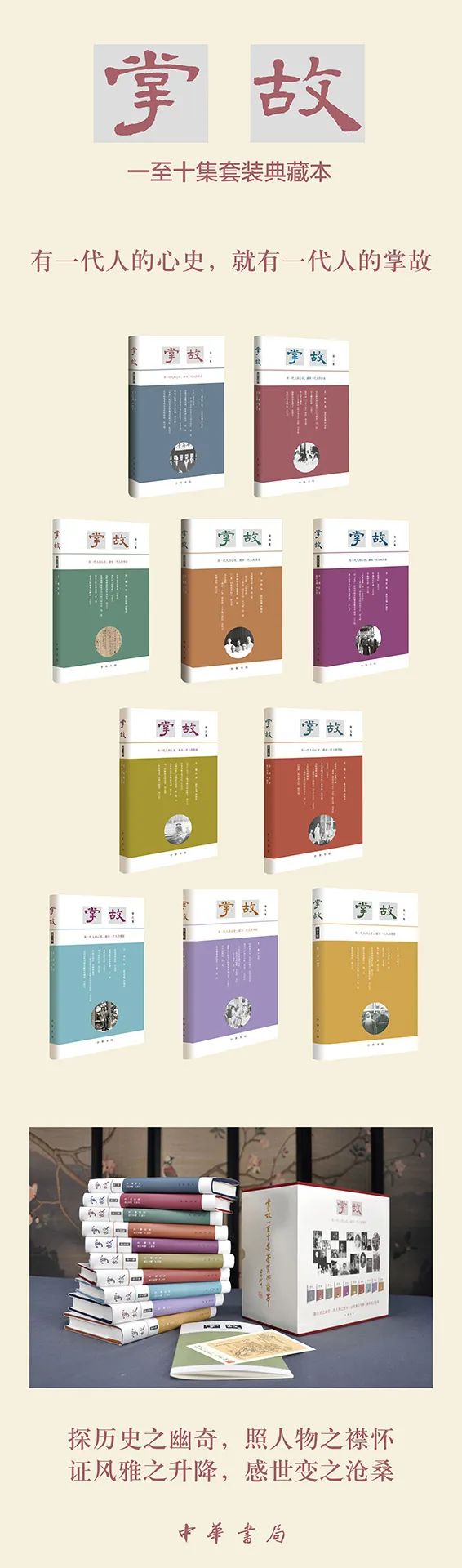

2016年6月《掌故》第一集问世,七年以来,在读者和作者的厚爱、扶持之下,《掌故》已经连续出至第十集。总共有近90位海内外作者在《掌故》刊发了近180篇文章,涉及的时限自晚清及于当代,而关涉的历史人物遍布艺苑、政界、文坛、学林等领域。《掌故》提供的阅读世界可以称得上多姿多彩,引人入胜,其中的不少内容当亦有裨信史,可填补相关历史记载的空白。应读者之需,现在我们推出《掌故》一至十集套装典藏本,限量上市,收藏、阅读咸宜。

徐 俊,1961年生,江苏扬中人。中华书局前执行董事,曾任中国出版协会古籍整理出版工作委员会主任,现为山东大学文学院特聘教授、中国唐代文学学会副会长。著有《敦煌诗集残卷辑考》、《鸣沙习学集:敦煌吐鲁番文学文献丛考》、《翠微却顾集:中华书局与现代学术文化》等。

严晓星,1975年生,江苏南通人。著有《近世古琴逸话》、《金庸识小录》、《七弦古意:古琴历史与文献丛考》、《往事分明在——查阜西与张充和》、《琴门徘徊录》等,编有《高罗佩事辑》、《民国古琴随笔集》等,主编《掌故》、《现代琴学丛刊》等。

雪 克(1927-2023),山东济南人,杭州大学古籍研究所教授。著有《湖山感旧录》等,辑校有《十三经注疏校记》,点校有《籀庼述林》(《孙诒让全集》之一)等。

刘永翔,1948年生,浙江龙游人,华东师范大学教授。著有《蓬山舟影》、《文学的艺术》(合著)等,另撰有《清波杂志校注》、《袁枚续诗品详注》(合注)等,校点《亭林诗文集 诗律蒙告》等。

赵 珩,1948年生,北京人。原北京燕山出版社编审、总编辑。著有《老饕漫笔》、《老饕续笔》、《旧时风物》、《逝者如斯》、《故人故事》、《二条十年》等。

许礼平,1952年生于澳门,祖籍广东揭阳。上世纪70年代为香港中文大学编《中国语文研究》。80年代创办问学社、翰墨轩。90年代创办《名家翰墨》月刊、丛刊。现为香港翰墨轩出版有限公司总编辑。著有《旧日风云》(已出三集)、《掌故家高贞白》等。

扬之水,1954年生,浙江诸暨人,中国社会科学院文学所研究员。著有《诗经名物新证》、《诗经别裁》、《〈读书〉十年》、《奢华之色:宋元明金银器研究》、《唐宋家具寻微》、《物色:金瓶梅读“物”记》、《中国金银器》等。

白谦慎,1955年生于天津,美国波士顿大学艺术史系教授,现为浙江大学艺术与考古学院教授。著有《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》、《傅山的交往和应酬:艺术社会史的一项个案研究》、《晚清官员收藏活动研究:以吴大澂及其友人为中心》等,编有《张充和诗书画选》、《张充和诗文集》等。

陈徒手,1961年生,福建福州人,《北京青年报》资深编辑。著有《人有病,天知否》、《故国人民有所思:1949年后知识分子思想改造侧影》等。

陆 灏,1963年生,任职于《文汇报》。著有《东写西读》、《看图识字》、《听水读钞》、《不愧三餐》、《担头看花》等,另与扬之水合著《梵澄先生》。

艾俊川,1964年生。北京印刷学院兼职教授,中国古籍保护协会古籍鉴定专业委员会委员。曾任北京大学图书馆馆员、美国哥伦比亚大学访问学者。著有《文中象外》、《且居且读》、《中国印刷史新论》、《E考据故事集:从清初到民国》等。

胡文辉,1967年生,学者、媒体人。著有《陈寅恪诗笺释》、《现代学林点将录》、《拟管锥编》、《洛城论学集》、《文史足徵录》等,编有《陈寅恪语录》等。

王培军,1972年生,安徽枞阳人,上海大学中文系教授。从事中国诗学、古典文献学研究。著有《光宣诗坛点将录笺证》、《钱边缀琐》、《新订四库提要笺注稿》等,整理《苍虬阁诗集》、《校辑近代诗话九种》、《校辑民权素诗话廿一种》等。

天下一高吾许汝——为《兰亭》论辩五十周年而作/ 朱铭

政治的波谲云诡,实非书生所能预料。到了9月,随着论辩扩大和深入,章士钊已敏锐地感到气氛不对,他本来也写了参与讨论的文章,没有再拿出来。高二适远在南京,虽有些风闻,还沉浸在论战的兴奋中。

从溥雪斋到启功:松风画会旧事/ 赵珩

松风画会是宗室子弟以书画相切磋的松散组织。因为是宗室发起,当时许多擅于绘事的逊清遗老也参与其间。

江南遗梦似风烟——记黄裳与黄宗英/ 励俊

如今,很多人都知道黄裳先生讷于言,他的好友杨静远女士干脆把他比作“沉默的墙”。然而对于感情,不会说话又岂是迟钝或者冷漠。而相反,恰恰这座“沉默的墙”,有着敏感、细腻而且极为丰沛的内心世界。

不够知己:温源宁与胡适交恶内幕 / 黄恽

温源宁和胡适的共同朋友徐志摩的死也许是两人关系的分水岭。徐志摩是很多人友谊的润滑剂,温源宁和胡适之间也是这样。徐志摩死后,他遗留的专任教授职位,成了温源宁与胡适两方争夺的对象,当然,这不是私利之争,是权力之争。

忆侯官严不党先生 / 雪克

先生名群,字孟群,号不党。名门之后,侯官严复侄孙。先生是一代古希腊哲学史名家,通古希腊文,兼通梵文、希伯来文、马来文、泰文等多种域外文字,学贯中西。可这一切,在新成立的浙师,实无用武之地,只开点逻辑学以充工作量而已。

金克木与沈仲章:难忘的影子(一)/沈亚明

金克木晚年写了大量散文,其中不乏以老友和故人为题材的。我试图捕捉金伯伯笔下的一些“影子”,除了父亲,也有他俩的共同师友和相熟相知,还有相关的事、物、情、景……

陈寅恪第一次出国考——陈寅恪诗补笺之一节/ 曹震

不妨大胆地想象,本该徐某或刘某享受的公费留学生待遇,可能短期内为陈寅恪或陈衡恪所冒替,依赖于俞明震的包庇和操纵。刘后来又改变主意去了日本,二陈在日本短暂停留后,和俞明震一同回国了。

梁鸿志的刺蒋诗及其他/ 胡文辉

梁鸿志其人的是非功罪,属于“公”的问题,在此且置不论;而就“私”的方面来说,他毕竟是一代名士,在文化史上自有痕迹,人往风微,也应该有几个“世人皆欲杀,吾意独怜才”的人吧?

翁一鹤的几种纪事诗/ 何家干

现代的纪事诗实在少得可怜,见到的也只是零星的散篇,绝难看到长篇组诗。翁一鹤的这些纪事诗持论能大致公平,无背于风人之旨,确属难得。其遣词造句的精炼准确,抒情感叹之掌握分寸,尤是馀事。

《石语》中人曾履川/ 冯永军 祝伊湄

履川传承的是传统的士大夫之学,与新文化运动以来的所谓现代学术迥乎不同。他的著作,偶有拖沓、散漫之处,但是谈诗歌、谈古文、谈书法、谈绘画,终归是要比所谓现代学者内行得多、深刻得多,因为他毕竟是能知能行的。

钱锺书笔记中的晚清诗人掌故/ 张治

钱锺书读书抄书,多有活泼之妙。他对于晚清诗人掌故轶闻的爱好真是浓厚,恐怕不亚于今天我们对各种“八卦消息”的兴趣。

我的爷爷严春阳/ 严锋

姑妈特地把我叫去告诉我这件事,她说是想让我们知道,她越来越觉得爷爷可能不是坏人。我告诉她,这我早就知道。

无处可寻的《铁窗百日记》——张季鸾首次系狱考/ 刘宪阁

张季鸾在北京被捕下狱七十二天,“几近于死”。这是其长达三十年报人生涯中的第一次入狱。衡诸当时的政治情势,他之被捕乃是南北冲突大环境的结果。

“文革”期间北京出题考教授小记/ 陈徒手

此次考教授的目的之一,就是要迫使教授们承认自己知识体系的不足、缺陷,认可张铁生“交白卷”破天荒的革命意义。

穆彰阿写真(一) / 谭伯牛

若不了解他的生平行事乃至思想与情感,则后人难以对道光一朝的政治、外交与文化获得真切的印象。进一步说,不了解他,则后人对肇兴于鸦片战争而贯穿于中国近代史,甚至到了抗日战争时期仍馀风衍流、争辩不已的“剿”与“抚”或曰“战”与“和”的问题,也无法获得真切的理解。再进一步说,不了解他,则后人对通常所谓启端于鸦片战争的整部中国近代史也会产生隔膜。

高罗佩的迷宫图,丁月湖的印香炉/ 宋希於

《迷宫案》中的迷宫图,很显然正取材于《印香图谱》中的“虚空楼阁”一式!只不过小说插图中已加上了楼阁,将实心的线条变成了空心的道路,又稍作改动而已。

木犀轩藏书两次夭折的售卖/ 柳向春

如果不是卢沟桥事变干扰的话,木犀轩藏书本来应该是要入藏现在的国家图书馆的前身——北平图书馆的。但这批藏书竟然出让给了当时的伪北大。幸运的是,这批书虽然是卖给了敌伪,但在战事结束之后,却得以毫发未伤地被转交给光复后的北大,安藏于斯,直至于今。

艺林烟火录/ 唐吟方

近见1951年11月上海文管会登记表,记录所聘委员当时思想动向。如马一浮:在老先生当中有全国范围的威望,因此自视甚高,以一代宗师自命。解放后,态度还好,后因搬家,被邻人控告盗窃东西,而公安局也不知为何许人也,就加以逮捕,因此对我大失所望。

“掌故”漫话/ 沈厚鋆

网络可以使一件趣闻佳话瞬间传播万里,还可以进行人肉搜索或群发,这给掌故之推扬提供了便利条件。可惜浮躁与浮华之风盛行,网上很少兼具真实性、针对性、传承性的资料,而多为稍纵即逝的花拳绣腿,深盼有识之士能拾遗补缺,以挽颓风。所以说:佳话趣闻随时有,只需动口与动手。今日新闻随手记,他年掌故传众口。

编后语/ 严晓星

吴湖帆和周鍊霞的订交与相识/ 刘聪

吴湖帆既夸赞周鍊霞有女词人兼女画家的才华,同时又不无以赵明诚和赵孟頫自许并暗表君子好逑的意思。我们知道,赵明诚是金石收藏家,赵孟頫是书画家,均极贴合吴氏的身份。而周鍊霞与吴湖帆相较,诗词虽过之,书画却不逮,恰如李清照之于赵明诚、管道昇之于赵孟頫。因此,这两个典故可谓使用得十分巧妙。

小万柳堂纪事/ 艾俊川

掌故家的笔下,时常会出现廉泉、吴芝瑛夫妇的身影,而他们的事迹,多赖掌故以传。不过细究起来,现在读到的小万柳堂故事,几乎都和真相有些距离,云环雾绕,难言信史。这固然是掌故的局限,却难免终成读者的遗憾,因此有必要让小万柳堂走出旧掌故,显露真面容。

唐孙位《高逸图》轶事/ 柳向春

虽然杨宽认为将《高逸图》公开展出三日达到了“辟谣”的目的,取得了很好的效果,但正如杨宽自己所述,这场风波并没有就此结束。1957年7月2日陈梦家在给徐森玉信中,就对杨宽的做法极不以为然……

狄平子的鉴藏生涯/ 励俊

民国时期,海上书画鉴藏活动十分活跃。收藏家以庞虚斋、狄平子、叶遐庵、吴湖帆和张葱玉为最知名。如今,庞、叶、吴、张皆有表彰,唯独狄平子声名式微。其身后惨淡如此,不免令人唏嘘。

梁鸿志“三十三宋”钩沉/ 胡文辉

梁鸿志用力于收藏,不超过三十馀年,于时代,于个人,都只是片时春梦而已。不过,他以失败的政治家之身,而能坐拥“三十三宋”,终是私人收藏史上的壮观,也是名士史上的艳谈,也足可傲骄了。

沪上学书摭忆——从傅山《哭子诗卷》说起/白谦慎

卷子还没打开,我问陈先生,此卷是否有何绍基的题跋。陈先生答:“有。”我马上意识到,这即是我十七年前曾经见过的那件《哭子诗卷》。于是,我站了起来,兴奋地和陈先生握了握手,告诉他,这是一件我苦寻多年的艺术精品,它和我多年前在上海学习书法的经历有一段难忘的因缘。

画坛轶趣(上)/ 周昌谷

那时的学生,很关心洋的东西,创作是极力提倡“单线平涂”的时候。而黄老先生在台上,大谈三代六朝,说:“昆仑山上有块五彩斑斓的石头,就有了水彩画。”台下就轰轰然,听的人很少了。

钱默存收女弟子/ 范旭仑

1992年到1994年,何灵琰年年回乡,“数次回国想探望先生,而每次都被告知,先生一直住院不见访客”。“我遵奉大夫嘱托,为他谢客谢事,努力做‘拦路狗’,讨得不少人的厌嫌”(杨绛《钱锺书手不释卷》)。

在夏瞿禅承焘先生身边的岁月/ 雪克

夏公从不冬烘,亦时尚。闲暇之时,偶与二三知己饮酒小酌,赋诗唱和,听听戏曲,看电影和汇演外,尤喜跳舞,且乐此不疲。上世纪50年代,社会上一度兴起交谊舞,一次夏公乘兴,在校礼堂跳到夜半仍不肯休,师母在家久等不归,亲身前往,满脸怒容,硬把先生找回了家中。知其事者,一时传为笑谈。

读书种子谢兴尧/ 柯愈春

沈兼士先生见这个青年埋头档案做学问,以为路子对头,指着谢兴尧对单先生说:“年轻人的脑子灵,聪明外露。”沈先生几次说谢“聪明外露”,谢以为这四个字是难得的表扬,细细琢磨沈先生的意思,也是含蓄的批评。在谢以后的治学中,特别注意厚积少露。

金“译匠”与沈仲章的人间“天缘”——金克木与沈仲章:难忘的影子(二)/ 沈亚明

《译匠天缘》发表于1997年,算来又有二十年了。我想象父亲和金克木伯伯,如今正在“天”上续“缘”,指点星宿,戏谈“译”趣,笑议“匠”、“家”之功败得失,回顾“黄金的青春与希望”。

“走出疑古时代”的背后——从《日记》看顾颉刚与李学勤的交往/ 雷燮仁

顾李之间的关系,无论是学术思想还是个人交往,都是学术界经常关心的话题。尤其是“文革”中顾李之间的关系,李如何有“特别的机会”通读顾的日记,李如何成为顾的邻居,以及顾的书籍被抄而失散等问题,特别引发好奇之士的关注,包括我这样的非学界人士。

《沁园春·雪》在延安的流传/ 宋希於

柳亚子的那篇“考证”文章只说:“写在纪念册的一份,当然在我那儿保存着。我从重庆还到上海,这纪念册便带了过来。”他隐去了一个重要关节未提,那就是他曾将这本纪念册托人带去延安,请中共各方面的负责人题字留念。

高贞白与来维思/ 许礼平

来维思生日时留下的照片,让我们今日得以瞻见当年大师风采。而更难得的是照片题识上保留了高贞白在1935年前的用名“Ko Nu Shih”。高曾透露“我在上海、南京做事,用的是另外一个名字,后来在1935年废去不用了”。

香港的《掌故》月刊/ 何家干

一般来说,用真名发表的和记录文艺界人物、风土习俗的文章,真实性都比较可靠;以笔名发表的,事关政治事件和军政界人物的回忆录,读者需要十分小心。刊物的封面说得很清楚,收集“野史,轶闻”,这很容易给夹带私货的人开方便之门,拔高自己、添油加醋,或无中生有、罔顾史实,自然不可避免。

艺林烟火录(二)/ 唐吟方

海派艺术家皆自信,勇于自我肯定。其中以刘海粟、张大千最突出,不光常送别人高帽子,亦善择高帽自戴。

编后语/ 严晓星

充和送我进耶鲁/ 白谦慎

当我把自己的计划告诉张先生后,电话那头,她稍稍停顿了一下,似乎在思考什么,然后说:“你想不想到耶鲁大学来读艺术史系?你若愿意,我会郑重推荐。”近三十年过去了,她说到“郑重推荐”那四个字时稍稍放慢的语速和加重的口气,却依然在耳。

往事已矣.记忆留痕——重读戴幼和家祥先生尺牍后/ 雪克

无论因公或私觌,不分场所,只要向先生提到四大导师名讳,先生总是马上起立致敬;居家、住院,病卧在床,也要抬头示敬;易箦之际,曾陪同外地受业弟子探望,偶及清华先师,先生紧闭的双眼流出了泪水,此情此境,在场者谁不凄凄伤神。

一代大师史禄国/ 徐文堪

史禄国一生以学术研究和实地考察为志业,却没有显赫的名声,也没有建立自己的学派。但在今天的俄罗斯,他已享有崇高的声誉。生平坎坷而学术成就辉煌,对于像史禄国这样的大师而言,无论生前的颂扬,还是身后的哀荣,都是不足道的。他对自己终生的探索,有着坚定的自信。

齐白石“演电影”/ 艾俊川

这些与《丹青诀》同时的书信,为电影的由来写下注脚。作为齐白石画作的收藏者和经营者,伊藤为雄拍摄电影,既为介绍白石画艺,也不乏商业考虑。

我所知道的陆鸿年及其他/ 扬之水

永乐宫的搬迁,不是画家的决策,画家能够做到的只是尽平生所学全力保持壁画原貌。陆鸿年先生病逝于1989年,我在二十年之后曾两赴永乐宫,迁址之前的壁画我未曾见过,但眼前的壁画色彩鲜明,会是陆先生所深信的风采依旧罢。

画坛轶趣(中)/ 周昌谷

一次有一张八尺中堂八大山人的老鹰,没人要,他放在茶店门口(茶店是书画古董交易的早市),被余任天先生看到,问他多少钱。他说,文管会不要,华东里去了两次,第二次吴先生说:“伪的,五角也不要!”“你卖多少?”“给三元罢!”“好!给你五元。”

沦陷语境中的耶律楚材——汤尔和的心事/ 胡文辉

汤尔和之吊耶律楚材,亦其自吊也。耶律臣事宗国之敌,而救济中原父老;汤与日人合作,而维系沦陷区民生。二者所处的情势、所为的事迹,固有相似的地方。耶律一生的作为,很容易让汤尔和产生共鸣;在耶律身上,汤能找到自己行事的“先例”,使其政治实践得到历史的支撑,也使其内心紧张得到文化的慰解。

听唐德刚说张学良口述纠纷始末/ 郑重

唐德刚忙前忙后,招待得很热情,就是静不下心来和我谈张学良口述历史的事。我也就不再逼他。直到在鲤鱼门饭店入座之后,他才说:“我在这里请张学良吃过饭。”原来他像说书人,前面都是作了卖关子铺陈,此时才算进入正题。

傅增湘旧藏在日本/ 苏枕书

卖给外国人,虽可得善价,但于公于私又多顾虑。而其时日本的书商、学者、图书馆机构正处于购买欲高涨、购买力强盛的时期,傅增湘所畏之“清议”,应指将书售与日方之后可能发生的情形。

郭十公子轶事/ 王培军

焯莹的行为,迥然有异于人,其为不可一世的狂士,是可以想见的。据张舜徽的《爱晚庐随笔》,焯莹不仅讥斥当代大老如广雅、湘绮,是连父亲也批驳的,其为人,张氏认为近于龚自珍子孝拱,那位放诞失检的名父之子。

陈定山的京华遗事/ 申闻

邓之诚抄录《消寒诗》赠陈浏时,曾信誓旦旦地说“异日必以扇归翁,即以此为券”,但1929年冬,冼玉清北游故都,为邓之诚藏扇题诗时,陈浏已长逝于关外,纨扇自然也就留在了五石斋中。

从吴湖帆的十首《清平乐》谈起/ 刘聪

《佞宋词痕》手稿中的很多修改,都是为了隐讳作者和周鍊霞的亲密关系。那十首《清平乐》的顺序被刻意打乱,会不会也是如此?换句话说,如果十首小词按最初的顺序一一解读,是不是可以看出词作背后所隐藏的一些故事?

试解《数学难题》四友(上)——金克木与沈仲章:难忘的影子(三)/沈亚明

作为女儿,我对父亲年轻时的性格情调更感兴趣。所以,青年A亲见的“连学生宿舍都不如”的“单身汉的住屋”,亲闻的“我身体是外强中干,活不到三十岁,加入人寿保险最好,可惜还没有老婆孩子领钱”等言辞,我觉得挺有趣。尤其那几句奇谈怪论,符合父亲口吻。

高贞白和鸳鸯蝴蝶派/ 许礼平

按理,掌故学是史学旁枝,崇尚的文字当是朴实的,但掌故家高贞白却能出乎意料地去称赏那些虚构的小说。三十多年过去了,“当时只道是寻常”,现在把这事联系到高贞白的整个人生,却发觉高先生作为一个骨鲠的自由学者,这当中自有其个性的表征。

琐记荛公晚年/ 赵龙江

上世纪50年代以后,因国内政治气候变化,作为旧知识分子,谢、金两人各自都感受到了压力,他们只能在难以推测的变局中谨慎低调,于是二人渐渐断了联系。及至1996年我与荛公结缘,越年,又通过魏绍昌先生与金老取得联系。随后,我将为谢老所摄近照邮沪,金老亦将两三年前留影寄我,由我转交谢老,从此二人又恢复联络。

掌故家张次溪晚年侧影(上)/ 宋希於

当时的卖家把文物转让给国家,多数是亏本卖出,实属不得已而为之。而张次溪竟然“虎口夺食”,赚了公家的钱,堪称特例。另外,徐文玉是人称“极精明”的书贩,刘广振乃是琉璃厂经眼无数的“杂志大王”,张次溪竟然能从他们两人手下捡到“漏”,也真令人佩服。

艺林烟火录(三)/ 唐吟方

杨仁恺写成《朵云轩复制〈十竹斋书画谱〉》一文,寄呈启功征求意见。启功阅后指出,此文系门下代笔,并言:“此稿不似出自斫轮老手,门下起草,老师必宜严格把关。”

编后语/ 严晓星

又梦师尊呼小韩/ 韩天衡

谢老每说到此时,总还加一个手臂动作,在身体右侧像刀样地劈两下:“这个朋友这辈子不要了!”就像此人就在他身边似的。

一面之缘.长久牵挂——和高二适先生的一次见面/ 郑重

经他这样一番对往事的回首,我方意识到像二适先生这样久经沧海的人,对于像我这样初次登门造访者的身份并不在意,而在乎交游的背景。他的朋友也和我是有交往的,如沈尹默、谢稚柳、潘伯鹰这几位。这像一座情感之桥,使我跨越了陌生的屏障,打开了通向他内心世界的大门。

先严樊伯炎与庞虚斋/ 樊愉

他们相识于先严初到庞家之时,反倒结缡于先严与庞家疏离之后,世俗传说总喜欢把故事梳理得简简单单、易解易记,哪里顾得其中的曲曲折折。

“开张天岸马”故事索隐/ 王家葵

陈抟老祖本来就是传奇人物,传奇人物演绎书法传奇,这件“开张天岸马”,套用邵雍的诗,真可以算是“不可得而言”者。

曹立庵先生/ 刘涛

曹先生告诉我:1945年,毛泽东从延安飞抵重庆与蒋介石举行国共谈判,柳亚老要我为毛主席刻了两方印,还把毛主席《沁园春·雪》手迹给过我,不久,我把手迹还给了柳老。

上元梅影/ 刘聪

不难猜出,在吴湖帆内心深处,一向都希望在自己生命中留下痕迹的三个女人,也能在其珍爱的藏品和作品上共同留下些痕迹。

“二希”回购史事钩沉/ 柳向春

参与此事的诸人,兢兢业业,任劳任怨,无不是奠定此事成功的基础。尤其值得一提的就是徐森玉、徐鹿君、徐伯郊昆仲、父子三人,全力投身于此,冒险偷渡,亲身牵线接洽,真可谓“打虎亲兄弟,上阵父子兵”。

画坛轶趣(下)/ 周昌谷

有些人,性格很强,专横而有霸气,但他画的风格并不很强;而林风眠先生,人倒是挺和气的,时常淡然一笑,但他画的风格却是极强极强的。

“我们的通讯早已有些‘越轨’”——我的父亲陶亢德与周作人先生/ 陶洁

我问他:“你认识周作人和鲁迅两兄弟,你喜欢哪一个?”他毫不犹豫地回答:“周作人。”我又问:“为什么?”他说:“周作人为人宽厚,能容忍不同意见,比较好接近。鲁迅是个了不起的大作家,可他对人要求太苛刻。你可以仰慕他,不过不想接近他。”说老实话,我当时没有想到父亲会如此评价,最近看了他的回忆录,才发现这是他的真心话。

章衣萍小说《友情》索隐/ 黄恽

自蔡元培写《石头记索隐》被胡适讥为“猜笨谜”后,读小说而索隐,似乎成了一件吃力不讨好的事。然而,中国的传统,历来就有一派是把掌故写成小说的,最特出的例子就是曾朴的《孽海花》。现代文学中,以时事为背景的小说,迭出不穷,读的人也因为有掌故好看,才边看边索隐,读得兴味盎然。

夏承焘日记所见冒广生的一则谰言/ 王培军

冒广生那几句话,也实在轻蔑之至,夏承焘笔之于纸,固亦大有兴味,却也只好姑妄听之,不得据为事实。钱锺书《猫》中陈侠君说的那句“咱们背后谁不骂谁”,在文人学者,也是一语道破了。

书各有命——谭献、卢弼、钱基博三人手稿之遭际/ 范旭仑

1980年11月10日钱默存答东人问,有云:“我父亲有许多遗下来的稿子,有一部文集,还有许多日记,全在我的妹夫家里……历史研究所要我父亲这个稿子,我就去问,他们始终没有告诉我怎么样。最近告诉我,说是红卫兵拿去,当场烧掉了。”谓石声淮夫妇支吾拉扯,以红卫兵托词藉口耳。

郑逸梅掌故中的王佩诤/ 王学雷

郑逸梅先生平生交游广泛,又老于写作,笔妙生花,复济之以疏和之气,即道听途说,亦能写得娓娓有如己出,颇予读者一种征实之感。然谙于此道的黄裳先生曾深有体会地说过:“掌故也有缺点,那就是传闻异词,不实不尽。”

掌故家张次溪晚年侧影(下)/ 宋希於

这些年来,张次溪的“雄心”早已消除殆尽,虽然旧习气一时未尽灭,闲情也一度仍在,但跌宕的现实是最好的老师——种种挫折终于教会了旧知识分子“夹着尾巴做人”。

关于林白水若干事/ 胡文辉

对于林白水的为人行事,其生前死后实有争议,既有关他的收藏,亦有关他的死,故值得一述。

幻园后传/ 扬之水

得知寄寓之所的前史,原是得益于陈公柔先生,——多年好奇而又无从查询,某日往访先生道及此惑,答曰:“是赵尔丰的后人啊。徐苹芳告诉我的,不会有错。”

艺兰逸闻录(上)/ 梅松

天生尤物,当格外珍惜才好。古人即有“养兰即养心”之语,故而以参禅悟道、修身养性的心去莳兰树蕙,则离“艺兰”之道庶几不远了。

编后语/ 严晓星

交游漫忆/ 刘衍文

余与安持相见较频,友朋相聚,翁语独多,谈清末民初胜流掌故,滔滔不绝,几不容人置喙。惜其操平湖口音,且语速极快,十仅能了其五六耳,不若其身后所刊之《安持人物琐忆》之明晰也。谈及多人,一皆蔽之曰“好色”,而自承亦有“寡人之疾”。

季海先生片谈(上)/ 王学雷

在佩诤先生的笔下,只描述了季海先生一人的性格,显得十分突兀:朱学浩字季海,善音韵,性孤僻。寥寥十二字,就把他这位小师弟勾画了出来。这不正说明季海先生的性格实在是太强、太显眼了?

由“遗世独立,与天为徒”引起的追忆——与程千帆先生的相识相处/ 陈美林

岂知接手不及一月,便有一位党员助教来舍间,不容商量地让我交出唐老给我的材料,“助手”一职由他来当,并说是“领导”决定。我不得不交出唐老给我的几页活页纸。我向唐老汇报,唐老并不知情,在那种氛围下,唐老只能沉默。

怀念胡宛春、王驾吾二先生/ 雪克

有次留宿农家,应门者为女主人,驾公开口就称“老板娘”,当场开了他的批斗会。事后,先生语我:“以何称呼为是?”自忖:“老板娘”实属不当,乃资产阶级思想之体现。称“房东”也未必有当,我辈留宿并非租客,而且白住不付分文,如果人家是贫下中农,岂非混淆了阶级界限?称“同志”则更荒唐,我等乃“牛鬼”身份,称他人和自己是“同志”,是何居心!

忆张大壮生平/ 樊伯炎遗稿 樊愉整理

原来湖帆手里也有几帧南田花卉册页,一对之下原是一时所作,是后人把它分成两册的,吴大为庆快。后虚斋告其樱桃实为大壮所补,吴不仅不以为愠,反而盛赞大壮之艺高,因传为佳话。

记黄永年先生/ 王培军

杨先生也是吕思勉的学生,算来是黄先生的同门,而同门之间互相火并一下,当然也是好玩的事,乐得我们“坐在云端看厮杀”。只是有些不堪的是,杨先生的弟子王贻樑老师,就坐在第一排听讲。

学林闻见录/ 刘永翔

客有于朱公东润座上盛赞无锡国专之美者,以为先生受知唐公蔚芝,且尝任教于该校,必服膺其办学宗旨也,曰:“安得国专复校乎!”先生正色曰:“复他作甚!”

“几番风雨”与“一片江山”——梁启超一副集宋词联的流传史/ 胡文辉

“更能消几番风雨”、“最可惜一片江山”本就是辛弃疾、姜夔的名句,而一经梁氏拈出,对仗工丽而意境遥深,于辛、姜词更添异彩,甚至可以说,在原词之外另外创造出了一个新的意义世界。

掌故家的罗生门/ 励俊

从最初主动邀请朱朴合资购买,到后来被追问时改口反劝朱朴放弃,吴湖帆的前后态度大相径庭。这实在是耐人寻味。至于他忽然忿忿地“大怨誉老之误了我们的好梦”,更像是在朱朴面前演了一出戏。

从廉庄到蒋庄——再谈西湖小万柳堂始末/ 艾俊川

面对当日“足以自豪”、如今改换门庭的小万柳堂,廉泉表现出一派非主非客、顾左右而言他的态度。蒋国榜邀请他“得闲来往”,他迟迟没有行动。这个约会始终停留在邀请状态,廉泉自西湖小万柳堂脱手,再未回顾。

叶恭绰逼债记/ 郑重

张葱玉曾一度经济拮据向叶恭绰借款,因无钱相还,遂以书画作价向叶恭绰还债。收藏者多注意书画的流传有绪,但背后故事很少有人注意研究。深究下去,书画流传,特别是在同代之间的流传多和债务有关。叶恭绰、张葱玉这段书画流传转让的因缘,不仅有趣,而且于书画流传的历史和方式而言,都是极有价值的事例。

故宫人物片影/ 聂崇正

壮劳力不能大材小用干这样的活儿,于是唐兰和罗福颐两位先生担当起了此项重任,为此给他们二位用芦苇搭了一处小小的棚子,以遮风挡雨。两位矮矮胖胖又戴了圆圆眼镜的老者,就在棚子里轮流值守,这处芦苇棚子被戏称为“熊猫馆”。

市道交/ 范旭仑

美言可以市。刘孝标《广绝交论》于“势交”、“贿交”、“穷交”、“量交”四流外,更立“谈交”。因为赞美是无形中的贿赂,没有白受的道理。

傅增湘逝世的日期/ 宋希於

傅增湘故去之时,陈毅根本不在北京。而他在北京时如果亲自上门探望,就一定能见到弥留中的傅增湘,那种周恩来派陈毅持函探望,未及相见而傅增湘已病逝的说法,更是虚妄之至了。

题签之疑引出的故事——沈燮元《屠绅年谱》出版始末/ 高克勤

友人安迪觉得《屠绅年谱》的题签不像沈先生说的是吴湖帆写的瘦金体,而像沈尹默写的,遂撰文质疑,并让我找一下档案求证。通过档案发现,在《屠绅年谱》的编辑出版过程中,有那么多现在被公认的名家参与其中……

海山仙馆及《海山仙馆图》/ 许礼平

潘飞声的这种感念畴昔,该比旁人都深切。荔枝涌上园林群以潘、叶两家为主,这在前面说过。潘飞声既是潘德畬的侄孙,又是叶梦龙的曾侄外孙,那么他的感慨该是双重的。

吴湖帆和周鍊霞的三场约会/ 刘聪

同伤于中年哀乐,互许为人生知己,这才是吴、周二人能走到一起的关键。周鍊霞也正因为人生中遇到了一份难得的理解与慰藉,才渐渐敞开心扉,接受了这段本来不易成就的感情。

外祖父涤庵公摭忆/ 沈厚鋆

一次我去湜华先生书斋“音谷”拜访,先生以一副对联见示,下款署“癸亥八月李诜”,下钤白文“李诜”印、朱文“思本”印。湜华先生说这是他父亲王伯祥于上世纪50年代逛琉璃厂所得,但一直未能考证出作者为何方人士。我说,这是我外祖父的手笔。

记“文革”后召开的古代度量衡学术会议/ 丘光明

我把当年初拟选入度量衡这个课题的过程写下来,留给对度量衡史有兴趣的年轻朋友了解一些掌故,更是留下对那些德高望重的先生们的敬仰和纪念。

少为人知的“中国画创作组”/ 胡桂林

“中国画创作组”,顾名思义,就是邀请全国知名画家完成国家交办的中国画创作任务的专门机构,是现在中国国家画院的前身。

艺兰逸闻录(下)/ 梅松

白蕉兼工写兰,与传统的墨兰画法大不相同。据其自云:“父亲业馀种花,有几盆兰花是名种,我经常帮助他在清明前后翻种和管理。由于晚上看到壁上的兰花影子,我每天写字后写兰,注意兰品种和成长……”

编后语/ 严晓星

1973-1979:上海书画社的木版书/ 茅子良

朵云轩历史上一直以木版水印画名闻天下,行销中外,唯独这六年多时间,刻印木版书是个例外。巧得很,这四种书除了两种古书,首刻马恩著作一种,最后刊刻毛主席诗词一种。古今中外均有涉及,可称书界佳话。

买书记往/ 雪克

业内有个行规,如有珍本、稀见之书,要先问沪图。不收,再问郑振铎先生长住上海代为其收书的专人。再不要,才能外销。

养寿园纸上考古记/ 艾俊川

袁世凯在养寿园,确曾广为散发他披蓑垂钓的照片。这是和刊印诗集一样的引导舆论之举,表明袁世凯安心养病、不涉世务,以消除当权者的戒心。无论吟诗还是垂钓,都带有明显的表演色彩,离不开养寿园这个舞台。

前朝旧影:上海市文史馆一瞥/ 陈铃

五十年后,回看当年发生在文史馆的讨论,应该说,面对政治局势的波涛暗涌,文史馆里历经风浪的老先生们,大多数守住了道德良心的底线,这是最难能可贵的地方。

陈寅恪论著中的新名词/ 胡文辉

陈寅恪使用新名词最多者,最突出乃至突兀者,正是他满纸“河东君”的晚年巨著《柳如是别传》;用得最频繁的,却是一个指涉军事方面的用词:烟幕弹!

罗孚日记中的北京生活(上)/ 高林

上级决定《反攻》和《挺进报》合并,可还没有等到《反攻》的人员和《挺进报》接头,《挺进报》就被破坏了。有人问罗孚,你如果没去香港,会不会也成为红岩的烈士。罗孚说,大概不会吧,依赵隆侃的聪明和机智,他会通知我先跑掉的。其实,重庆地下党组织被破坏后,赵隆侃的脱险是非常侥幸的,现实常常比小说更加激动人心。

顺德本《华山碑》的两次抵押/ 李军

李棪继续与容庚保持往来,间接证明两人的关系并未因此恶化,邓氏“无赖”一说似不过徒逞口舌之快而已。

花木丛中人常在——章品镇与辛丰年/ 严锋

记忆中父亲主动去看望过的人,只有两位,一位是章伯伯,一位是贾植芳先生。父亲是个看上去极度内向的老宅男,几乎从不主动与人交往,退休后几乎从不出门,从不参加任何社会活动。他有一种焦虑感,总觉得来不及了。来不及什么?来不及看书。他年轻时就被人视为书呆子,年老了就更加任性。

季海先生片谈(中)/ 王学雷

季海先生曾向我说他“最讨厌小报记者”,而龙春正是“小报记者”。当先生问龙春在哪里工作时,我怕瞒着反而不好,竟然俱以实告,说“他就是您所讨厌的小报记者”,而先生却没有特别表现出介意之色,相反是接谈甚欢。

亲炙徐无闻师二三事/ 苟世建

“但是,”无闻师话锋一转,特别告诫我们:“学篆书一定要学法度谨严的范本,而明人篆法已坏,切不可学!”

寻找金嘉图片/ 沈慧瑛

四个月后,顾文彬对这卷唐人写经还念念不忘。从同治十二年五月初二致顾承的家书中,可以了解他的迫切心情:“邠卿残经究是古物,稍加亦可,且系故友,不必与之丁丁校量也。”

马一浮断弦不续究实/ 刘永翔

理学大师会稽马一浮先生,十七岁娶妻,婚后二载馀,夫人汤润生即不幸弃世。时先生年才二十,嗣后竟终身不娶。其故众说纷纭……

《作家笔会》里的“殷芜”/ 宋希於

杨英梧终于不曾写出自己的故事,但仍有颇沉痛的记述……在投射之下,迎面狠击过陈白尘一拳的他如此厚道,但仿佛仍有隐痛。

“还剩旧时月色在潇湘”——梅贻琦日记之“珊”/ 谭苦盦

据说,杨净珊在婚后曾爱慕过胡适,多次匿名或以英文名Zing shan去函索爱。而胡适却“劝其决绝”,杨净珊到最后“除了想象与梦,什么都没有”。直到梅贻琦的出现,情况因之起了变化。

吴湖帆和周鍊霞的一场情感波澜/ 刘聪

词中之“百琲明珠好聘量”,透露出吴湖帆似乎已有聘娶周鍊霞的打算。这与三个月前所写“莫道温台玉镜”相较,二者之间,吴氏的态度已发生了明显的转变,尽管这样的转变很可能是来自周鍊霞这边的压力,但吴湖帆最终能做出这一决定,也必然是经历了长时间的痛苦与纠结。

遗札所见杨廷福先生的晚年学术/ 虞云国

如今史学新进知道杨廷福其人的,似已不多。杨先生虽非伟人,却也绝非碌碌常人。即就学术论,他有唐律研究与玄奘研究的成果传世;倘就经历而言,他的遭际也许仍不失为摹绘20世纪后半期中国知识分子群像的有用素材。

谈高伯雨的一篇佚文/ 许礼平

大抵名士邀名,急求不畏权势的美誉,于是将千差万别的现实脸谱化,且有人套上开封包龙图的角色,于是闹得不可开交了。

编后语/ 严晓星

“范其时”不是胡兰成——重提《续结婚十年》里的一桩公案/ 宋希於

关于《续结婚十年》,黄恽先生评价:“这本书的情节写得相当接近事实真相。”胡文辉先生则说:“单纯从文学角度看,这部小说的价值未必太高;但从历史角度看,其价值就相当稀罕了。”

罗孚日记中的北京生活(下)/ 高林

“我的原意是出了这么一件事,总是感到惭愧的。见了熟人,不免要说一句‘惭愧,惭愧’。当然,也可以理解为自己承认做了坏事,愧对熟人。怎么去理解,悉听尊便了。”

代笔艳谭/ 胡文辉

我曾说挽联是“最有中国特色的讣告”,那么,小凤仙挽蔡锷,周妈挽王闿运,加上曹荩臣挽谭延闿,俱惊才绝艳,堪称近世“讣告”的登峰造极了。当然,这也是代笔文学的华章,是中国文学史的逸篇。

从黄裳到孙道临:丁力(石增祚,荤斋)的朋友圈/ 谢其章

大家都是吃开口饭的,座谈会当然冷不了场,丁力发言多且犀利,端木兰心只有一两句话。临散会时,石挥乔奇们起哄似的问什么时候喝丁力端木兰心喜酒。当年若有手机若有微信的话,这些演员们都可以算进丁力的朋友圈吧。

忆王铃/ 汪荣祖

王铃毫不犹豫对我说:《中国科学技术史》完全是李约瑟的书。此话并非偶然,我见到他将文稿随意乱放,并不积极整理出版,甚至被人拿去发表也不在意。他有真才实学,但觉得成就不必在己,他就是这样的洒脱。

有关瞿蜕园先生的片纸零拾/ 俞汝捷

诗最初是写给周鍊霞的,后来在友人中流传,引来不少唱和。先父也有和诗,我还记得第一首第二句为“古驿心随北上凫”,蜕老看了曾笑道:“我的鸭子是熟的;你的鸭子是生的,还会飞!”

大伯瞿同祖的一生(上)/ 瞿泽方

婚礼上还发生了一件小插曲,瞿鸿禨拒收了袁世凯所送的贺礼银票。虽然三百两银子的金额不算离谱,但是一旦收下,势必以后要礼尚往来,就无法与袁世凯划清界限了。

追忆清辉冰辙——感悟唐长孺师的“史学方法”/ 王延武

唐师听到此,勃然作色道:“你怎么可以批评金先生?他写此文时,只有二十几岁,比你现在小。做点学问容易吗?我不喜欢自己写了几句话,就要批评别人!”说完话后,便仰头望着房顶,沉默不语了。

沈文倬、钱南扬、朱季海——“引进人才”的往事/ 雪克

一次与沈公闲聊,言及此事,脱口说出了海派学人学风浮夸,不及北方学人之严谨。随便几句话,惹得沈公勃然大怒,指着他自己鼻子说我就是上海人,也算个学者,当面骂我,你是何居心!

半生心力傍梅边——我所知道的许姬传先生/ 赵珩

那次我刚一提到郑河先,许先生突然向我举起一只手,张开五个手指,我一时还真的不明白他的意思,他也不说话,一直张着五个手指头。我后来猛然回过味儿来,问道:“出诊费五块钱?”许先生笑着点点头。这个动作大概只有我们两人心领神会。

季海先生片谈(下)/ 王学雷

我又问了个无厘头的问题:“您的学问好,还是太炎先生的学问好?”他不假思索地回答:“应该比他好。如果学生超不过老师,说明这个学生是个笨学生,老师也不行。”

文学史家张振镛其人其事/ 刘永翔

一日,生数人者闻其室门隙中有烟味散出,遂凿言贞用吸食鸦片,哄传于校,必欲驱之,贞用百口莫辩也。校方察知其枉,而无如诸生汹汹,众口一词,止能勉从其请。由是可知生之诬师,盖自昔有之矣。

中国画研究院谈屑/ 胡桂林

一个新的“画家之家”——中国画研究院,终于在白塔庵塔下实现了。万没有想到,画院落成之日,也是黄胄被迫离开之时。三十多年过去了,人往风微,真是“事如春梦了无痕”了吗?

顾廷龙为专供毛泽东的大字本题签事/ 刘铮

这些习字纸,本是顾廷龙不加珍视,随手弃置的。但我以为,一个时代特有的光景,却似乎借由这些纸条反射出来。

独立天风海涛间——记潘飞声和《独立图》(上)/ 许礼平

人家说的是立身品格上的“独立”,而这两位却牵扯到政治观念上的“独立”。还有更冒失的杨其光,竟用了一句“党锢应惭出漐人”作为他题诗的结句。这该令潘飞声为难了。像这样的图敢公开悬挂吗?这图悬挂了等如潘飞声要为维新运动衮衮诸公“站台”。

白坚的一次东洋之行/ 陈晓维

由于白坚经手的藏品质量高、门类广,所以想研究近代艺术品的流通史,他是绕不过去的一个重要角色。同时,我们也可以领略这样一位具有多重身份的人,是如何在时代大潮的巨浪中眼观六路、耳听八方,竭力谋求栖身之所的。

谭公尤爱沈家菜/ 朱铭

谭延闿会吃能饮,朋从四海,所到之处,宴游无虚日,有时一天要赶四五个场子。在《谭延闿日记》里,有不少酒醉的记录。

读书种子的吃饭问题/ 柳向春

此三人者,都以积学多闻、文献谙熟著称于世,所撰、所言均为时贤后辈据为典要。尤其是以上所言三事,于记述者而言,均系当代故实,而皆不经如此。故云:掌故之学,岂易为哉!

世间曾有孟言嘉/ 杨志

在海南岛生活了二十四年后,她不习惯美国生活。如果说,她在海南岛是嵌入的“陌生人”,那么,回到爱荷华的她,则是久别的“陌生人”。

编后语/ 严晓星

充和老师的家/ 白谦慎

充和老师逝世后,那座房子也易了主人。我和妻子曾在开车去纽约时,在新港小停,在马路边默默地望着老师的故居。我们不敢惊动房子的主人,他们大概也不会知道,这里曾经住着一位学贯中西的学者和一位“体现着中国文化中那最美好精致的部分”的女性。

先师白隆平先生轶事/ 赵纯元

我曾问先生黄宾虹的画如何,他说,以前在上海他便给黄说过,画不要画得黢黑。看来他是不喜欢的。张大千山水、人物、花鸟俱佳,但他说大千画的佛像眼神都像妓女。

周肇祥与北京琉璃厂(上)/ 史睿

周氏在清季着西装,入民国则倡国画、玩古董,迨日军入侵而迎降,晚节大亏,甚至他本人一生不脱旧式官僚面目,而其子参加共产党;民国时期的收藏同道和厂肆商称他吝啬刻薄,其夫子自道多以慧眼识宝而自矜,晚年穷途末路之时,唯一探望之人却是厂友马宝山,其人生可谓时时处处在矛盾之中。

辜鸿铭教蒙学/ 艾俊川

这些诗带有教化色彩,但表达的均是人类正常情感。可以说,在李元度塑造的诗教环境下,辜鸿铭为孩子们选的诗,闪烁着难得的温情光芒。

章士钊的绰号/ 胡文辉

周作人的这些“弦箭文章”,他由《甲寅》封面引出的“老虎”、“大虫”这些谑称,足以让我们感受到当时舆论现场的火药味,也让我们更能明了“老虎总长”这个绰号的由来,以及这个绰号里所积淀的政治尘埃。

《多馀的话》馀话——“雪华”的故事/ 宋希於

他“并不只是有感于瞿秋白个人的遭遇”,恐怕恰恰也有感于自己的遭遇。他哪里只是单纯的国民党文职干部,分明是个值得研究的“转向者”标本!

周馥与袁世凯赴朝鲜始末及其他/ 孟繁之

此次袁氏得行,遵海辽东,与时任津海关道周馥有莫大关涉;而袁氏之心胸格局、眼界气度,亦远不是后世野史所描述的那样荒唐无稽、不像样子。

从馀杭知县严耆孙到“龙游琴僧”释开霁——先曾祖英仲公轶史纪闻(上)/ 严佐之

传说曾祖在任官浙江桐庐知县时,曾受“杨乃武与小白菜”一案牵累,称他献计“密室相会”,使真相大白,致冤狱平反,不料最终却落个撤去官职、赔偿田产的结局;怨愤之下,弃家出走,祝发为僧,传讯家中,妄称猝死,毋须寻踪……

造访名教授印象记/ 华人德

裘锡圭先生把我领到楼梯下一个小房间里,里面仅可放下一张单人床、一张小方桌和一把椅子,桌子上堆满了书和卡片,卡片都是用白纸裁的,椅子上也放着书和卡片。他把椅子上的书和卡片放到床上,让我坐……

相知无远近.交情老更亲——唐长孺与谷川道雄的交往与友谊/ 李文澜

谷川道雄先生曾回忆,上世纪50年代,日中两国尚未恢复邦交,他有幸读到唐长孺先生的《魏晋南北朝史论丛》,“产生了一种十分亲密之感,而这是从其他中国学者的著作那里感受不到的”。

记钱锺书与饶宗颐往来通函/ 沈建华

饶公特意给我解释“抠衣”时,他一边拽着自己的领带、雪白衬衣,一边用他瘦小的身子猫着腰走步示意,这个滑稽动作使我忍不住大笑起来。

“千秋冷落龙州月”——郑孝胥与孟森(上)/ 谭苦盦

此时的郑孝胥虽已卸去“满洲国国务总理大臣”之职,但因与日本人先后签署多个非法协定,鬻卖利权,博取荣贵,被胡嗣瑗骂作“乱臣贼子,人人得而诛之”,坊间更有“已经不在人类里头算账”之讽,故而“海藏尚为其诗集自沈阳来书乞为序,此是最难着笔之文字”。

大伯瞿同祖的一生(下)/ 瞿泽方

等到瞿同祖夫妇回到北京,正式联系工作的时候,北京已经开始有了“文革”前夕的氛围,历史研究所和北京大学又正好是重灾区,他们都不敢再接受瞿同祖了,介绍人翁独健也无可奈何。

我与姚雪垠/ 荣正一撰 陈青生整理

那夜吹得很晚,最后他送我到大校门,走在门内大道上的时候,非常明确地对我说:“我,有一个野心,要拿斯大林文艺奖金!”

上海中国画院特别班/ 陈铃

程十发经常对汪大文说:“登山登到最高峰,登上喜马拉雅山,即使掉下来也高于其他山峰。记住,传统笔墨是老祖宗。”

简又文和《逸经》杂志/ 谢其章

父亲曾对我讲他不大看得上“小谢”谢兴尧,觉得“大谢”谢国桢学问高,还说谢兴尧和他来往的另外一个原因,是想让父亲帮忙销售书。

踞灶觚(一)/ 王培军

是人也、事也、语也,其足可观者,皆当书之汗青,传之久远,为心之悦,犹物之摹为丹青,发彼光怪,为眼之食。

编后语/ 严晓星

钱锺书旁记/ 钱锺汉编写 钱汝虎整理

我们一众堂兄弟辈对锺书都要退让三分,遇事不敢有所计较。所以锺书儿时在家中已养成“有我无他”、“唯我独尊”的习气,这对于他日后好胜奋进、“目无馀子”性格的形成不无影响。

周建人和周作人的“永诀”/ 宋希於

记述颇生动,也可见两兄弟确实见了面,但并未使周作人感到愉快,所以后来有意隐去不提。从“永诀”这件事,倒可稍窥周作人、周建人两兄弟为人处事的风格。

一个陌生女读者的来信——胡适与龚羡章、文公直“夫妇”交往钩沉/ 夏寅

一位怀着兴趣和热诚的女士,写信向标点版白话小说的首倡者提出自己的意见,得到了鼓励的回复,两人书信往来了数月。而就在胡适愉快地期待着和她会面的时候,年轻的读者却已溘然而逝。

文求堂北京办事处与少店主田中乾郎/ 吴真

1950年5月,中央人民政府政务院颁发《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》,禁止古籍出口,日本古旧书业失去了重要货源。然而对于1931年之后早已转战出版业的文求堂来说,致命打击却是拳头产品中国语言书籍失去读者市场。

德龄公主的父亲裕庚及其家人考/ 艾俊川

一位带有美国血统的太太,两个进宫陪侍太后的女儿,娶了法国儿媳的儿子,略显西化的生活,让清末社会充满好奇。正史记载缺少,正好让野史有了用武之地,因此各种笔记小说多喜欢讲述他家的秘闻,再加上德龄写作中有意虚构身世,给裕庚家庭在神秘之外又增添了疑惑。

错铸千钧等一毛:洪宪金印纪事/ 叶康宁

洪宪龙袍成为戏台上的道具,废物利用,继续发挥馀热,际遇似乎还好过转瞬就粉身碎骨的玺印。

章太炎戏咏王赓“献图”事件——旧诗解读的古畑任三郎式方法/ 胡文辉

“上河图自属王家”的今典,恐怕是一语双关的,包含了有关王赓的两重意思,也就是两重今典:一重是明的,指他被日军夺去了军事地图;一重是暗的,指他被诗人夺去了妻子。

从馀杭知县严耆孙到“龙游琴僧”释开霁——先曾祖英仲公轶史纪闻(下)/ 严佐之

真相难为外人言,答案自已心底存:一切皆缘“杨案”前因,种得今日果报!严氏家族“掌故”传闻百年的源头,其实不出于别处,就来自那场变故的亲历者、当事人的内心独白。

早年浦熙修/ 高林

毫无疑问,浦熙修是真心爱过罗隆基的。但她最终没有和罗隆基结婚,其真正原因也许不完全是感情方面的。

有关巢章甫先生二三事/ 赵珩

我家存有一幅40年代末的照片,是为我外婆的舅母汪太夫人庆寿,在家中院子里的合影。最后一排站着的即是我的外公王泽民先生与巢章甫。他身着长衫,戴着眼镜,十分潇洒。

蒋兆和《流民图》的一段往事/ 胡桂林

彪炳现代美术史册的巨制《流民图》,查历史算旧账,难免就有些尴尬。

汪希文之死/ 黄大德

汪希文自杀,成了人们茶馀饭后的谈资。各个派系的报道对此有各种揣测,不一而足。我哥哥说,其实他只是要忠于自己的术数,以自杀来证明他术数之准,以告天下而已。然而,在命理之学中,自杀也能算准么?

我认识的戴千里和时佩璞/ 俞汝捷

上网搜索时,没有查到戴千里的信息,却意外获闻了时佩璞的故事。当初乍闻此事,脑中首先冒出的是一西一中两个书名:《天方夜谭》!《拍案惊奇》!

金受申的生平与著述/ 牛风雷

1953年经老舍介绍,金受申调入北京市文联工作,先是在文联下属的《说说唱唱》杂志社,后来是《北京文艺》杂志社做编辑,直至病逝。在北京文联工作那些年他还是有些压抑的,因为他写作的、研究的那些东西,是被视为没落陈旧毫无新意的东西,与当时的新气象格格不入。

周肇祥与北京琉璃厂(下)/ 史睿

周肇祥总结其事云:“考古如断狱,勿急勿偏,勿存成见,庶乎得之。”但是周氏自己收藏文物也免不了犯同类的错误。

“千秋冷落龙州月”——郑孝胥与孟森(下)/ 谭苦盦

孟森入郑孝胥军幕虽然仅有数月,但服膺并崇敬郑孝胥均出于至诚,这种情愫贯穿于交游之始终,其中或许还掺杂着客卿对幕主的依从意识,既未大义凛然地干预或批评,更未与之割席分坐。

踞灶觚(二)/ 王培军

仲甫与其父书,亦呼之曰兄。仲甫父以道员候补于浙江,不修边幅,仲甫亦习其风耳。钱玄同则呼子为“世兄”,以反对礼教,亦一大怪也。

编后语

孟森之死/ 谭苦盦

孟森忧国与患病的前后顺序乃至因果关系,在相关叙述中,并不十分明确,究竟忧国在前继而导致患病在后,抑或本身已有病兆,逢此浩劫,因而加剧,今已无从论断。但因当时处于特殊历史时期,即使孟森死于胃癌,“对于孟森的去世,日本侵略者是绝对脱不了干系的”,叙述者乃至研究者“各取所需”可也。

第四次遇见刘世珩/ 胡文辉

刘世珩大约没有特意突出自己的遗老身份,也没有特意突出自己的学人身份,他不但将自己的政见隐藏在文化面具的背后,也将自己的学问隐藏在刻书家面具的背后。最终,他活成了我们后人眼中的样子,一个只知汲汲于古典文献的人。

周肇祥退谷得失记/ 宋希於

陈慎言又为樱桃沟留下了生动的记述。他熟知樱桃沟旧貌,当年才能写得出影射其地的小说,多年后才能看出营建的失去原貌。他感慨旧日主人已归黄土,显然与周肇祥相熟,并无不敬,倒有慨叹。

签名本琐忆/ 陆灏

我们碰到陆谷孙先生,就“嘲讽”他是中国英文第二好的,第一好的当然就是给他批改译稿的那位女编辑。陆先生后来大概找到改稿看了,悄悄问我,有没有办法请出版社改回去。

杨联陞·赵如兰·“琴人图”/ 荣鸿曾

我私下问Canta,能否给我杨联陞的《停琴听松图》作纪念?她答应了。现在这张“琴人图”悬挂在我家已快十年,我每天都望上几眼,追思赵如兰教授,也遐念我们的三代师生情缘。

陆丹林二三事/ 黄大德

这是陆丹林以第三人称对萧女士恋情的唯一的叙述。不过,他在文中对郑午昌题跋中的一些关键字句作了些删改。由此可见,他并不希望人们知道他与心丹的关系,只把这段情深深地埋在自己心底。

从顾澹明到陈仁涛、张大千——书信里的域外贩画故事/ 许礼平

翁万戈和王季迁请律师处理,结果他们都没事,但是陈仁涛有八十多件书画,运入美国时没有报关,被没收了。这原属于陈仁涛的八十多件古书画,没收二十年后美国政府拨归某自然科学博物馆,古书画对这个馆没有用,八十年代再转交弗利尔博物馆收藏。是傅申经手整理的。

我的母亲庞左玉/ 樊愉

父亲带着我跟随到了中汇大楼,父子俩不知所措地呆站在马路对面,望着一位位从大门走进的画师。为了要赶紧送我上学,父亲又急忙带着我离开了。我记得最后一眼看到的是留着白胡子的丰子恺老先生走进大楼。自从母亲离去后,有三十多年我从不愿靠近中汇大楼,直到最近这些年开车经过附近,才朝那楼望一眼。

忆刘九庵先生/ 白谦慎

和某些鉴定大家不同的是,刘先生不光研究历史上的大名家、名作,他对很多别人不太留意的、我们称之为小名头的书画家,也都关注,经过多年的努力,形成了自己独特的鉴定路数。

不可替代的笺纸画家王劭农/ 吴夜雨

《北平笺谱》中入选画作最多的是陈师曾,其次为齐白石,与之鼎足而三的即是王劭农。陈、齐的成就,已载入文化史册,但王劭农又是何人?画红人不红,是显而易见的。

关于丛碧先生几页诗稿的补注/ 赵珩

这次聚会已经是四十一年前的往事了,当时的参与者如今多已不在。这几首丛碧先生的打油诗,就留作他年记事珠罢。

庐隐的未婚夫“林鸿俊”/ 王蔚

庐隐向刘大杰讲述时或有所掩饰,刘大杰行文中也有所保留,将两位林君合而为一,以至只有作为引子的林君潜浮出水面,真正的主角反而隐身了。

姚雪垠的作家气质和学人品质/ 俞汝捷

有时,姚老会故作神秘,仿佛所谈真属机密,不可外泄,但这正像我对他小说所提意见一样,本身就是不善于保密的表现。我曾对一些友人说,姚老也有狡猾的时候,但那是李逵式的狡猾,一眼就可看穿的。

想起高晓声/ 蔡玉洗

他不止一次地对我说,如果他不干文学,当干部,做生意,搞科研,也一样能干得风生水起,照样活得比别人好。我承认他绝顶聪明,精明能干,但像他这样有强大内心自信爆棚的人还是凤毛麟角。

闻见偶录/ 刘永翔

太炎先生临殁,以少子托孤于朱公季海。季海为人脱略,未尽厥责。章子后竟因事入狱。汤夫人恚甚,召章氏弟子群集,责朱负师之托,宣言褫其门籍。

踞灶觚(三)/ 王培军

鲁迅下世,叶公超连作二文,称美其文章,以为过于徐志摩、胡适。胡适见之,不快,对叶云:“鲁迅生前吐痰都不会吐在你头上,你为什么写那么长的文章捧他。”

编后语

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073