涮字本意应是洗涤。《广韵》:“涮,涮洗也。”薄肉片下锅涮,“洗”就引申为“烫”。涮羊肉之名,最起码清代已有之。《清稗类钞》:“京师冬日,酒家沽饮,案辄有一小釜,沃汤其中,炽火于下,盘置鸡鱼羊豕之肉片。俾客自投之,俟熟而食……以各物皆生切而为丝为片,故曰‘生火锅’。”

涮肉,其实古已有之。涮肉要用火锅。火锅之起源,今有两种说法。一种,认为起源于东汉,乃出土的东汉文物谯斗。谯,原是一种温酒器,青铜制,形状似盅,圆腹小口有喙,三足。谯斗体积比温酒用的谯盅要大,有考古学者认为谯斗古时用于涮肉。另一说,起源于南北朝时期。《北史》说,当时有一个名为“獠”的民族,“铸铜为器,大口宽腹,名曰铜爨。既薄且轻,易于熟食”。爨,就是灶。《诗经》中有“执爨踖踖,为俎孔硕,或燔或炙”之句。铜爨,底下有炉口,比较接近今日之火锅。

唐朝时,火锅由陶烧成,也叫“暖锅”。白居易有名句:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”

也有更为简单的。传说康熙皇帝当年到今吉林一带微服私访,一位庄户人家请他吃饭,只放一个炭火盆,炭火上放一个铜勺,勺内有肉、蘑菇与白菜。康熙吃得极香,问主人菜名,主人随口答:炭火锅。康熙因此而念念不忘。

文字记载中最早记录吃涮肉者,是林洪的《山家清供》。其中记林洪在福建武夷山和临安府都吃过涮兔肉。林洪将此菜命名为“拨霞供”:

向游武夷六曲,访止止师,遇雪天,得一兔,无庖人可制。师云:“山间只用薄批,酒酱椒料沃之,以风炉安座上,用水少半铫。候汤响一杯后,各分一箸,令自夹入汤,摆熟啖之,乃随宜各以汁供。”因用其法,不独易行,且有团栾热暖之乐。越五六年,来京师,乃复于杨泳斋伯昺席上见此,恍然去武夷如隔一世。杨勋,家嗜古学而清苦者,宜此山家之趣。因诗之:“浪涌晴江雪,风翻晚照霞。”末云:“醉忆山中味,都忘贵客来。”猪、羊皆可。

把兔肉薄切成片,用佐料浸泡后,餐桌上安风炉,烧汤。待汤沸,每人用筷子夹肉片进汤,左右摆熟就可以吃。因在沸汤中烫熟的肉片色泽如同霞彩,遂命名为“拨霞供”。

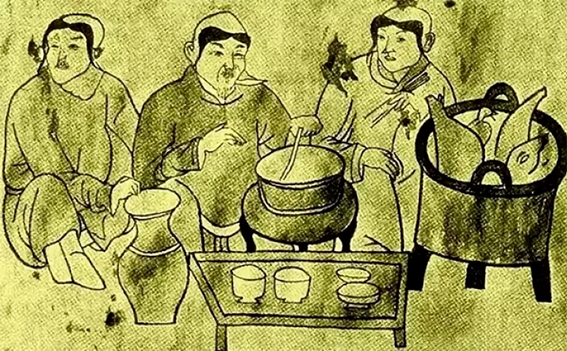

现今北方之涮羊肉,原名其实是“野意火锅”,是随清入关而传入中原的。满族人为御寒,冬天好吃火锅。据考,辽初期,涮肉火锅就已风行。内蒙古昭乌达盟敖汉旗出土的辽代墓葬壁画中,有三个契丹人围着火锅,席地而坐,有的正用筷子在锅中涮羊肉。火锅前有一张方桌,桌上有盛配料的两个盘子,两个酒杯,还有大酒瓶和盛着满满羊肉的铁桶。东北野意火锅的吃法,据《奉天通志》记,火锅“以锡为之,分上下层,高不及尺,中以红铜为火筒,著炭,汤沸时,煮一切肉脯、鸡、鱼,其味无不鲜美。冬令居家宴客常餐,多喜用之”。“富者兼备参、筋,佐以猪、羊、牛、鱼、鸡、鸭、山雉、虾、蟹子等肉,或食饺或食火锅,供客亦成席,其丰啬又视贫富侈俭而不同。”并非单涮羊肉。

当年,乾隆皇帝最喜欢吃火锅,几乎每天都要吃野意火锅。乾隆皇帝曾六次南巡,因他最喜欢吃火锅,所到之处,都为他准备火锅。乾隆四十九年《四库全书》编纂告竣,于五十年正月在乾清宫举办了千叟宴,三千人赴宴。乾隆六十年,各省收成均达到九成,十月又降大雪,六十一年八十多岁的乾隆又在宁寿宫、皇极殿再举千叟宴,五千人入席。千叟宴摆宴席八百张,光生铁锅就用一百一十六口,雇人一百五十六名。千叟宴上每桌都有火锅两个,有猪肉片、羊肉片,也有鹿肉片。除御桌宝座外,分一等桌和次等桌。一等桌是王公、一二品大臣和外国使臣,次等桌是三品至九品官员。一等桌上的火锅是银制与锡制的,次等桌上是铜制的。八百桌宴席,火锅就需要一千六百个之多。

北京最有名的涮肉馆子,要数东来顺,有“涮肉何处嫩,要数东来顺”之说。东来顺创业于1914年,创办者叫丁德山(号子青)。丁子青从1903年起在东安市场内摆摊,刚开始只卖些熟杂面和荞麦面扒糕。1906年,他搭了个棚子,叫“东来顺粥摊”,增加了玉米面贴饼和米粥。1912年,北京兵变,丁子青的粥棚被烧,他求亲靠友,借钱在原棚址上盖了几间灰瓦房,开始叫“东来顺羊肉馆”。当时,经营涮羊肉者,正阳楼饭庄最为著名,丁子青想方设法用高薪挖来正阳楼的切肉师傅,又在原料上狠下功夫。涮肉所用的羊,首推内蒙古集宁的绵羊,其中又以阉割过、重五六十斤的公羊为佳。这种羊肉红白鲜嫩,肥而不膻,瘦而不柴,俗称“西口大白羊”。这种羊宰杀后,大约一只羊只有十五斤左右的肉可以用来涮。丁子青专门在北京东直门外买了几百亩地,羊买来后,就交给佃农饲养。他只负责饲料,以羊粪代工钱。入冬,涮肉的季节到了,羊也喂肥了。

羊屠宰后,要冰镇之后才由师傅切成薄片。所谓切肉,既不是切也不是锯,而是用月牙形的刀一前一后来回地拉。东来顺的切肉师傅,能做到一斤肉切出六寸长、一寸半宽的肉片四十至五十片,片片薄如纸、匀如晶、齐如线、美如花。羊肉片切成后放在青花盘中,透过肉片,能隐隐看到盘上的花纹。

吃涮羊肉要有好的调料。东来顺的调料有芝麻酱、绍酒、酱豆腐、腌韭菜花、辣椒油、虾油、米醋、葱花、香菜末等。这些调料分别在小碗里,吃时可随个人喜好自己调配。东来顺的虾油选用河北南北堡的名品,这种虾油香味浓,加上火锅内有口蘑汤,两者与羊肉结合,有一种特殊的香鲜味。东来顺的糖蒜也是特制的。每临新蒜上市之际,他们就去农村专选那种白皮六瓣蒜,买回来加白糖、桂花精制而成。东来顺到1930年,建起了楼房,雇工增至一百四十多人,每年都要用羊肉片十万斤以上。

北京人冬天爱吃火锅,除涮羊肉外,还有“一品火锅”“什锦火锅”“白肉火锅”“菊花火锅”等。一品火锅是北京的酱肘子铺,比如天福楼、普云楼等老字号冬天专门供应的大锅子。它用熟白肉片垫底,内装字号的拿手熟食,比如清酱肉、驴肉、酱肘花、香肠、小肚、大肉丸子、熏鸡、酱鸭、兔脯,都分别切开,码放在火锅里。此即“一品火锅”。过去,买者要预购,铺子派人连锅带料送到家里,吃时先用炭火把锅内汤烧沸,锅内各种炸、熏、酱、卤味混合在一起,再下些白菜、粉丝、豆腐,亦用调料蘸食。

什锦火锅以各类海鲜为主,比如虾仁、鱼片、海参、干贝、鸡片(尤为讲究用山鸡片)。先以火腿、干贝、海米、冬菇吊汤,涮时再加上冬笋片、黄瓜片。

白肉火锅即汆白肉,这种火锅以猪里脊肉和后臀尖为主,先煮肉,然后切片,再用猪下水为配,如肚、心、大肠、肝、肺,也事先煮好切片。涮时可配粉丝、白菜、冻豆腐、海带丝。调料有用酱油、蒜末蘸食的。旧时北京吃白肉火锅最有名处是西单皮库胡同的“那家馆”。

菊花火锅所用的火锅,与一般火锅不同。勺形,两边有耳子,便于传热而无烟气。这种火锅不用炭而用酒精。铜锅内先以鸡鸭为汤,原料是鱼片、鸡片、玉兰片、里脊片、粉丝等。入料后,撒以鲜白菊花瓣儿,清香四溢,汤之鲜美非涮羊肉所能比拟。据德龄《御香缥缈录》记载,慈禧最喜欢的菊花火锅所用的是叫“雪球”的白菊花。

各地火锅,著名者除这几种,还有四川的毛肚火锅。毛肚火锅据说原来用的是一种泥敷火炉和一个分格的洋铁盆。洋铁盆内煮一种又辣又麻的卤水,牛下水切好分类,食客一人认定一格,把各种下水放入卤水中,边煮边吃。现洋铁盆已改成火锅。毛肚火锅主要是吃牛肚及内脏,配料是猪、羊、鸡、鸭、鱼、鳝鱼、水粉条、大木耳、血旺、香菌、大白菌菇、豌豆尖。吃牛肚,一定要拿稳火候,下锅一烫就成,时间长了嚼不动,时间短了还是生的。毛肚火锅以炼钢用的焦炭做燃料,火力旺。重庆的正宗毛肚,料都带血。调料有牛骨汤、炼牛油、豆瓣酱、辣椒面、花椒面、姜末、豆豉、盐、酱油、香油、胡椒、冰糖。川菜讲究辣与麻。不辣不麻,如人无骨,便立不起来。辣椒一定要辣到“还没进口,就已使人打几个冷战”。好的辣椒面,还必须配以郫县豆瓣酱。吃毛肚火锅不分季节,四川人夏天汗流浃背之时,电风扇吹着照样吃,又热又辣,辣出一身臭汗,说是辣得痛快。

吃火锅,热气蒸腾,确有团栾热暖之意,所以除夕之夜,朔风呼啸之中,居家多用火锅。但当年,袁枚袁子才是反对火锅的。他说:“冬日宴客,惯用火锅。对客喧腾,已属可厌。且各菜之味,有一定火候,宜文宜武,宜撤宜添,瞬息难差,今一例以火逼之,其味尚可问哉!近人用烧酒代炭以为得计,而不知物经多滚,总能变味。或问:菜冷奈何?曰:以起锅滚热之菜,不使客登时食尽,而尚能留之以至于冷,则其味之恶劣可知矣。”

袁子才反对把各种菜放到一起。他认为各菜须有各菜的火候,且食物滚多了,总要变味。有人问,那菜冷了怎么办?他说,刚起锅的菜,客人要是不吃完,摆在那儿直至冷了,这说明菜的味道太差了。他的话也有一定的道理。但袁枚忽略了,火锅把种种鲜味集合在一起,虽破坏了清醇,却自有搭配、调剂、变换之妙。火锅之美,是综合各种美食之美。

(上文摘自《考吃》,原标题为《涮肉》)

本书以笔记的形式,对中国饮食文化的基本要素以及各地的风味饮食做考证和诠释,寻觅中国饮食中的文化传统。作者在了解大量文献的前提下,通过认真的引证、辨析和梳理,将饮食、民俗以及更加宽阔的俗文化史的内容串联在一起,既构成丰厚的知识背景,又不失浓厚的文化旨趣。从体例上而言,本书从中国民间供奉的“厨神”谈起,接着谈水、火、油、盐等基本饮食要素,再谈到饼、馒头、面条等风味主食,然后谈各地美食,最后以“满汉全席”收尾,由此构成自成一家的“中国食史”。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073