古琴上覆盖着一层类似水泥的材料,是谓“胎”,有3—5毫米厚,涂上后凝固变硬。在胎上每漆一层的上法都是一门学问。不同的漆法对琴的音色有着意想不到的影响。古今琴匠有着各自的配方,但无外乎都来自那糖浆一般的生漆,经过滤、烧煮后,再与瓦灰或鹿角灰混合。

漆树据说原产中国,很久以前传入东亚许多地区,如日本和韩国。生漆与虫胶清漆之类有着截然不同的化学成分,对水有着超强的防护力,还能防止树虫及其他害虫的蛀蚀。

根据考古研究,人们对漆的提炼有几千年的历史。成书于公元前3世纪的《礼记》,讲到周王在登基时做的一个棺材,他每年都给那具棺材涂上一层新漆。据说这是一个简单实用的保证死后不朽的办法。

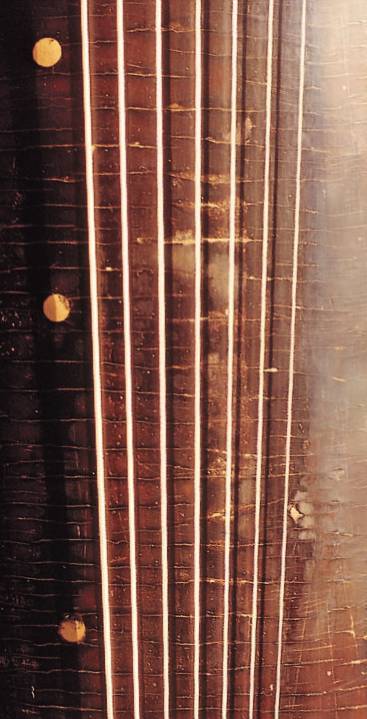

琴的漆面上出现的断纹为常见的长条形,一目了然,即所谓的“蛇腹断”

生漆与瓦灰混合之后的漆涂起来简单,音质松透。缺点则是较易磨损,一旦受潮也极易开裂。加上少许鹿角灰就明显耐磨些了,同时音色也凝重优美得多。多数流传下来的古琴,都上了这种漆。生漆和瓷粉混合,使琴的表面坚固,但音色会因此稍显生硬。相比之下,生漆与石灰和猪血混合,声音就柔和些。这类漆常用于宫殿和寺庙的柱子。有些老一点的古琴用的是生漆和八宝灰的混合。八宝灰胎是用金、银、铜、珍珠母、孔雀石等数种珍贵宝石粉掺以鹿角灰与生漆合成的,其质地最坚固,弥足珍贵。也许你会想,这究竟是真的与音质有关呢,还只是一种炫耀而已?但中世纪时阿拉伯和波斯乐器雷巴布琴的漆胎当中,也是混入些玻璃粉以加强其音调。可以看出某种古老的认知在那时就已形成了,但为炫耀或为坚固也并非无稽之谈。金、银、铜以及孔雀石、青金石等宝石,也用于提炼长寿仙丹,足够让古人有理由将其与生漆混合。

唐代保留下来很多古琴极品,其中相当一部分仍在使用。当时的琴匠会在琴体上施上一层薄薄的漆灰,其上加一层细细的葛麻布底,然后再上一层漆灰。干了以后,用石头打磨,再施以更细腻的灰漆,再打磨。前两次用水磨,后三次则用油,最后再髹几层表漆。

当时的表漆有紫漆、朱漆、黄漆、褐漆和黑漆。一般是髹两层不同深浅的黑漆、朱漆或褐漆,以此使琴表面颜色在不同的光线下富有层次感。有时,那褐色表漆从更深黑的层面中,隐约泛出金色光泽;有时那孔雀石的绿意在黑色中闪烁,魅力四射。

管平湖所弹的那张保存良好的唐代古琴,最下面的漆胎稀而薄,与鹿角灰混合,中间层用较厚的黑漆。其上再刷上一层薄薄的灰,然后,在褐漆之上涂上一层朱漆。千年之后这张琴多处已修修补补,但有趣的是,那些修补的地方反而使琴显得更好看,音色更婉转优美。自它制成后就一直被人弹奏着。

有一次我坐在一边看他修补这张琴。他的身边放着一些不同的瓷罐,他从中小心翼翼地蘸出些朱漆来,涂在那巨大的琴面上。然后,他又接着修补我那张有点问题的宋代古琴。修过的琴面变得如此光亮,手指直在上面打滑。

“一定要细心地保护琴上的漆,”他提醒我,“定期用稍稍潮湿的毛巾擦擦。琴面只要有一点灰尘,手指就会变得迟缓,大大影响弹奏。经常抚摸琴面,这样漆会更光滑,你的琴会更好弹。记住了!”

纵观保留下来的古琴,琴漆的种类不计其数。后期琴匠多使用其他种类的漆料,丰满的朱漆和黄漆则消失了。近两百年来的琴漆一般都使用清一色的黑漆,没有层次,与唐宋古琴生动的琴面相比,要显得呆板很多。

因漆胎所含的成分不同,历来古琴都会出现断纹。断纹是在弹琴者和鉴赏家中极为热门的话题。有些断纹又粗又平,犹如蛇腹。另外一些,像流水中的浪花。还有一些犹如细线的断纹,就像那衰老而布满皱纹的肌肤。有时候,断纹看上去好像牛尾上的细毛,在琴面上摇来摇去的。有时候,它们让人想到碎冰、梅花或龟甲。各种断纹便由此得名。

“蛇腹断”和“牛毛断”是最为普遍的两种断纹,此外还有各种不同的形状。对于那些想学会鉴定古琴的人来说,识别断纹可谓一大挑战。人们在鉴定古琴的年代时经常要看断纹,知道在某个时期通常使用的是哪种漆胎。参考断纹,再加上其他特征,是鉴定古琴年代极好的依据。当然陷阱总是有的。春季出产的漆与夏季髹漆的琴面效果就截然不同。

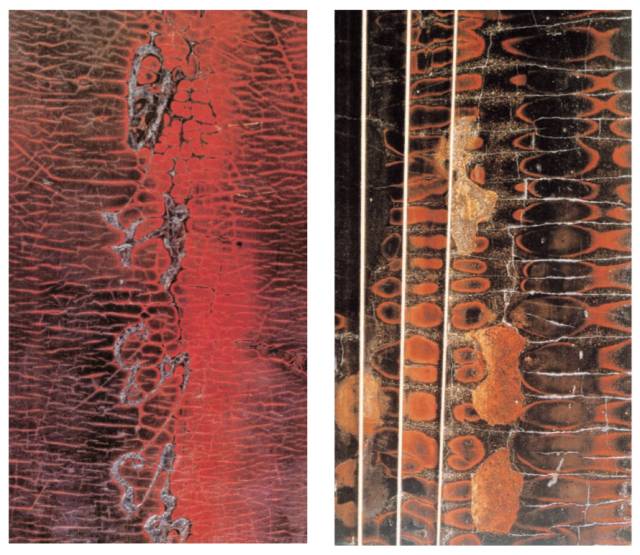

分辨各种不同的断纹,是件困难的事。右边的是所谓的“冰纹断”,左边则是“梅花断”

油漆过的物品一般不会出现裂缝,无论历经的年代多久,其防水性能超群。1971年在长沙城外发掘的马王堆墓中的一百八十四件漆器就是一例。尽管两千多年来它们躺在被水半浸泡的坟墓中,仍然红黑发亮,没有裂纹。

但一张一直使用着的年代久远的古琴,却会因为岁月出现断纹,这与木质伸缩及其成形时的干燥程度有关。另一个原因,是来自总在变化的琴弦的压力,例如当你校音或换弦时,漆面均会承受额外的压力。断纹的形成,要经年累月,很多时候是在百年之后,而“梅花断”和“冰裂断”则需要上千年的时间。

传世的古琴很早就成为收藏品,这也意味着仿制品越来越常见。让琴遇冷受热不是件难事,以此造出假伪的断纹,或在新琴或半旧不新的琴上先涂上一层灰胎,轻轻地撒一层白石灰,再加上一张薄薄的纸。干后,用小刀按照古琴在某一时期的某种断纹的模样在琴面上刻出纹路,然后多次髹漆。

此琴板栗色的漆上可见“流水断”,还可见一处用红漆修补过的地方

对一个经验不足的古琴收藏者或是求物心切的古琴购买者来说,要识别古琴的真伪是很难的,但若是一个经验丰富的古琴师就相对容易些。因为,只要你一弹琴,便能辨别出漆间断纹的真假。一张有真正断纹的琴表面整齐完美,弹琴的时候,琴弦没有吱呀声,断纹深入琴面,纹路清晰,手指在拨动琴弦、抚摸琴面的时候却感觉不到。赝品却不然,不管你如何打磨那些人造的断纹边缘,或髹上新漆,弹起来仍指感异样。

一张较新的古琴一般而言不会有断纹,琴越老断纹越多。但会形成什么样的断纹,却不得而知。要等上几百年,你就知道了。

本文选自中华书局出版林西莉著《古琴》

作者:[瑞典]林西莉

译者:许岚、熊彪

书号:978-7-101-12273-2

定价:188.00元

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073