1935年6月18日,瞿秋白遇害于福建长汀,他在狱中曾写有《多馀的话》的消息旋由报章杂志披露出来。瞿临刑前对来访者述及此稿,说是“甚想有机会能使之出版,但不知可否得邀准许”(李克长《瞿秋白访问记》,原载《国闻周报》第十二卷第二十六期,1935年7月8日出版),可惜如何出版已不能以他的意志为转移了。

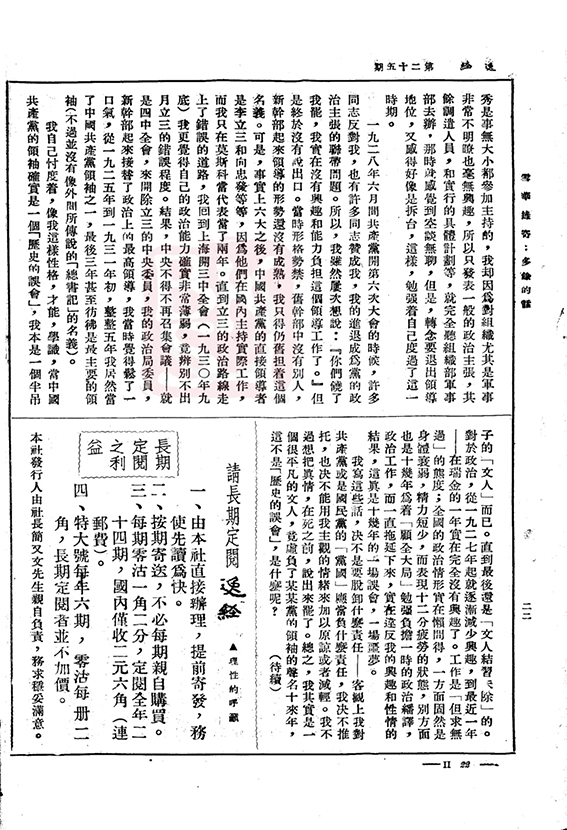

是年8月起,上海的《社会新闻》杂志最先分三期(第十二卷第六、七、八期,1935年8月21日、9月1日、9月11日出版)“特载”出《共魁瞿秋白的〈多馀的话〉》。文前按语说,因有不少内容“尚不宜完全披露”,故只摘录了《历史的误会》《“文人”》《“告别”》三节。过去有人说《社会新闻》是“中统主办”的什么“机关刊物”,仿佛特殊衙门里的秘密读物,但中统这时候还没成立呢。这个杂志实由新光书局公开出版,销量不低,确有CC派的背景,反共味道浓厚。茅盾曾回忆,当时伙伴们看了它摘登的《多馀的话》,就都不相信其真实性:“因为《社会新闻》是专门造谣诬蔑左翼人士的刊物,他造的谣言可以车载斗量。有一次我无意中提到这件事,鲁迅冷笑一声道:‘他们不在秋白身上造点谣,就当不成走狗了,实在卑鄙!’”(《一九三五年记事》,收入《茅盾全集》第三十六卷“回忆录二集”,黄山书社2014年3月版)

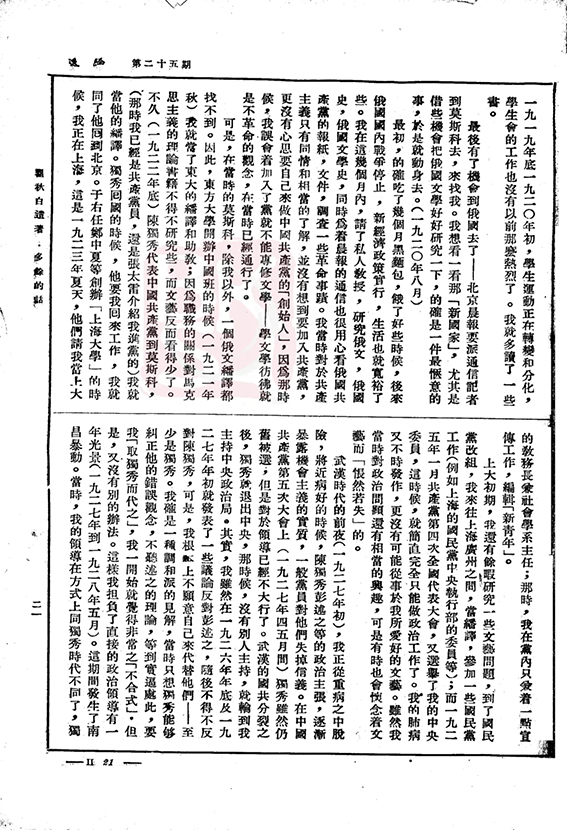

1937年春,《多馀的话》的全文突然在简又文、陆丹林主办的《逸经》文史半月刊上分三期连载出来(第二十五、二十六、二十七期,1937年3月5日、3月20日、4月5日出版),署“瞿秋白遗著 雪华录寄”。首次刊登时,还冠有“雪华”写于“廿六年元月十日”的长达三页的引言。除了介绍瞿秋白生平和临刑前情况,“雪华”还有不少感慨,说是读了《多馀的话》,“无论何人,特别是我们这辈‘身经沧桑’的小资产阶级型的所谓‘文人’,当不能不催下同情之泪”,还接着瞿秋白的话说:“这岂只是‘历史的误会’?实在要算是时代的悲剧。”

1937年春,《多馀的话》全文在简又文、陆丹林主办的《逸经》文史半月刊上分三期连载(第二十五、二十六、二十七期,1937年3月5日、3月20日、4月5日出版),署“瞿秋白遗著 雪华录寄”

《逸经》此次全文刊发《多馀的话》影响极大。茅盾就说这回刊载才真正引起了左翼人士的注意,因为《逸经》既不是左翼刊物也不是国民党的刊物,“这就引来了一阵嘁喳声”(《一九三五年记事》)。由此引起文章被多次重刊,再启有关真伪的疑云,为“文革”初期“讨瞿”的轩然大波埋下伏笔,再到瞿秋白最终艰难平反……引起的论争之久、风波之大,不必我尽述了。

“雪华”能获取这么重要的文献,真是神通广大。他是什么人?这很值得注意。这个笔名在《逸经》上仅用于录寄《多馀的话》,《逸经》第二十五期上主办者陆丹林所写的卷首语《逸话》也只说:“我们承雪华先生设法把瞿氏在狱中最后所著的《多馀的话》寄来发表,并加引言……”当时未再多言。

直到抗战胜利后的1946年1月2日,《申报》的“春秋”副刊发表陆丹林的回忆文章《故人》,才提到:

在寒风萧瑟、冷风凄其的马路上,突然有人骑了一匹白马驰骋着。因着这匹马的毛色是白的,不禁想起故友杨幸之在川鄂途中的白马地方覆车丧命的惨剧。

杨幸之,是一个忠于职事、待人热诚、前途有为的青年。十年前,他在《申报》服务,抗战军兴,他便奋然从戎了。

记得我主编《逸经》文史半月刊的时候,他在军中写了许多战事的珍闻逸事,尤其是瞿秋白绝笔的《多馀的话》,也是由他将原稿寄给我发表的。这篇稿子,许多刊物都多方设法的找寻无着,他竟把全稿且加了一段很详细的叙述,写在文前,给读者一个明确的参考。

至此方揭破谜底:原来“雪华”叫杨幸之,此时已逝世。

又过了二十多年,另一位主办者简又文回忆《逸经》时又谈及:

关于共党人物、事迹与文章,我们尚有其他的多篇。来稿最多的是杨幸之,多署笔名“柳云”(也[也有?]与共党无关的)。他原是在福建某军任政治工作员,身预剿共之役,所以资料是直接源头,可信可宝。他最大的收获是共党首领瞿秋白在闽被捕受死刑前,于狱中自写一长篇《多馀的话》——实是“忏悔录”。杨君钞得一份,改用“雪华”笔名最初录寄《宇宙风》。讵料该刊主办人陶亢德不敢刊出。我一闻其事,即尽力争取,卒落在我们手中,即分期发表(十七期以下)一字不易。这又是一篇大有文献价值的文章,耸动文艺界、史学界多年。(《宦海飘流二十年》〔五〕,原载台湾《传记文学》第二十三卷第二期,总第135期,1973年8月1日出版;后收入《西北从军记》,台湾传记文学出版社1982年5月版)

陆丹林的文章过去我未见有人征引。大陆上谈及“雪华录寄”这一关节的文章,多转贩自简又文的话。

关于简又文所言“雪华”曾将《多馀的话》录寄《宇宙风》而陶亢德不敢刊发的说法,我曾向陶亢德之女陶洁老师求证。陶老师说:“那时候红卫兵的小报曾发过一条消息,说当年有人把《多馀的话》拿给我父亲,希望能在《宇宙风》上发表,但他拒绝了。我问他是否有这件事,他说有的。我问他为什么拒绝,他说他不想卷入政治,不想跟党派发生关系。”附记于此,以备参考。

以我所见,提到杨幸之的文章里有两篇较有信息量:一是何济翔的《陈彬龢与〈申报〉社论》(原载《文坛杂忆》卷八,1992年自印本;又收入《文坛杂忆全编》第二册,上海书店出版社2015年5月版),谈了1932年左右杨幸之为陈彬龢代笔作《申报》社论的事;二是散木的《国民党“笔杆子”杨幸之二三事》(原载《南方都市报》2013年10月9日),从杨幸之30年代的论政文字、对中共人物的研究及录寄《多馀的话》三个方面对他做了介绍。

此外,我还可以做一些补充。

杨幸之是湖南人。《岳阳籍原国民党军政人物录》(《岳阳文史》第十辑,湖南省岳阳市政协文史资料委员会编,刘美炎主编,1999年8月版)载有他的小传:

杨幸之,今临湘市聂市镇荆竹山人。中山大学毕业后参加北伐,不久赴上海任《申报》编辑,显露才华,受到国民党中一些人士赏识。1933年经人介绍,调任国民党十八军罗卓英部任秘书,1937年“八一三”事变后升任秘书处长,旋入武昌南湖高级政训团受训,结业后任十九集团军(总司令罗卓英)总部少将政治特派员。1940年10月调任第六战区政治部少将副主任,赴任湖北恩施途中,经南川响水洞,车覆殒命,年34岁。

简又文说杨幸之“在福建某军任政治工作员,身预剿共之役”,与小传对看,此军显指罗卓英任军长的第十八军。检台湾出版的《罗卓英先生年谱》(罗镝楼编撰,罗伟郎1995年3月自印),果有这样的记述:“昔在赣围剿赤匪,颇礼聘文人入幕,以佐文牍。如褚问鹃、杨幸之等,雄文健笔,才思清捷,一时之隽秀。”红军主力长征之后,罗卓英率部对中央苏区留守红军进行了“清剿”。杨幸之在此时得以传抄《多馀的话》文本,是顺理成章的。

不仅如此,1937年率上海劳动妇女战地服务团赴第十八军从事战地服务的女共产党员胡兰畦晚年也回忆过杨幸之。《胡兰畦回忆录(1901-1994)》(四川人民出版社1995年5月版)如是说:

十八军军部的杨幸之,大革命时期是共产党员。一九二七年国共分裂后,他流落到江西,在我们组织的革命行动委员会(中国农工民主党前身)中负责宣传工作。和我们一道办《平民日报》时,仍热烈拥护孙中山先生的“联俄、联共、扶助农工”的三大政策。在上海,他也曾与左联有工作关系。邓演达回国时,陈诚曾表示赞成邓的主张,因此,革命行动委员会中的一些人就被安插进了陈诚的军队之中。十八军是陈诚的基本队伍,杨幸之在十八军军部当秘书,就是这个原因。我这次敢于带一班女孩子到这个国民党军队中来工作,原因之一也是因为有杨幸之在那里,比较放心。但不久才知道,我原先的估计完全错了。

趁胡兰畦不在的时候,杨幸之召集服务团开了一次漫谈会,摸清了所有团员的政治底细,这使她大为生气。后来在随军西撤的路途中,杨幸之更是多次以“心怀鬼胎”的反面形象出现在胡兰畦笔下。但胡兰畦的回忆中最引起我注意的,还是关于杨幸之身份的揭秘——原来他是大革命时期的中共党员!

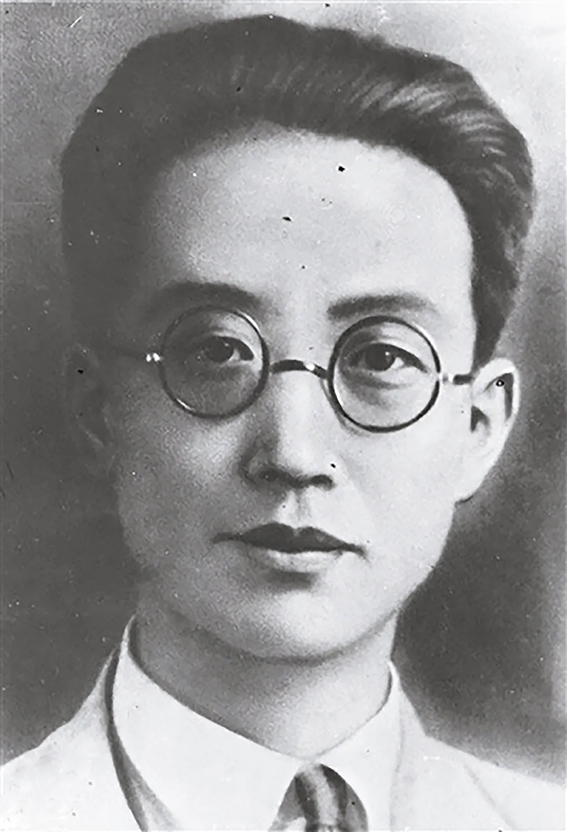

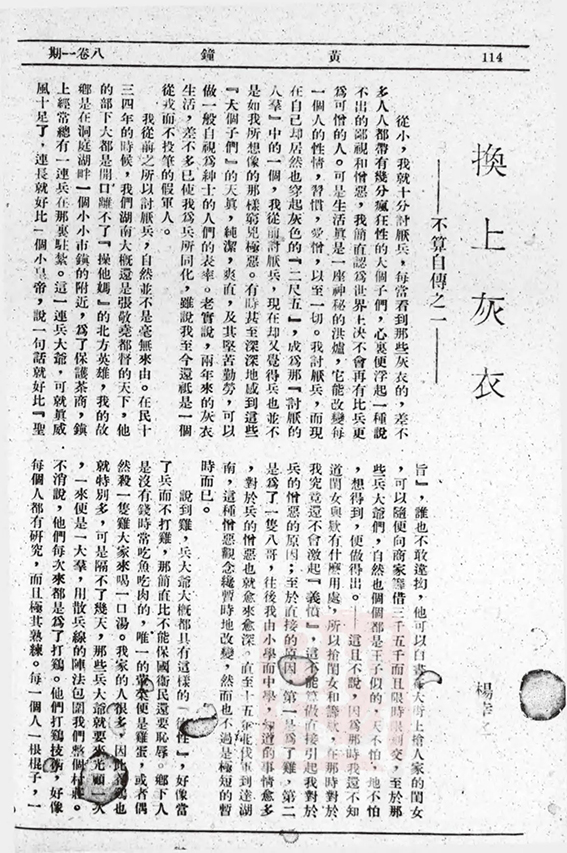

杨幸之自己曾经写过一篇《换上灰衣》,副标题叫作“不算自传之一”(原载《黄钟》第八卷第一期,1936年2月15日出版)。这篇不算自传的自传甚至被杂志编者列在“小说”一栏,但揆诸细节,所述应该都是实情。文中不谈自己的思想变迁,却袒露了这样的心路历程:

我第一次投入军中,地点是在武汉,时间是在所谓“大革命”后的一年,那时我只有二十岁,还不懂得人间世的辛酸苦辣,可是环境却逼得我走头[投]无路,四顾茫茫,好像被投入了渺无人烟的大荒。

大革命后“四顾茫茫”的心态,与“中共党员说”这个孤证很吻合。《岳阳籍原国民党军政人物录》还载有杨幸之夫人周静芷(1911—1988)的小传,恰恰提及她“大革命时期曾参加中共地下党组织,并在岳阳妇女协会工作近一年。大革命失败后,因白色恐怖而外出,不久即叛党”,并与杨幸之结婚。这正是同一时期的事。论者早已指出,杨幸之后来在30年代初做了时为左派的《申报》陈彬龢的秘书,此后除了曾给胡风介绍工作,又大力批判军阀和帝国主义,还比较过资本主义和社会主义模型,呼吁过“彻底改革社会制度”。把材料结合起来看,杨幸之20年代末到30年代初正式从军时的思想脉络就清晰多了。

别忘了杨幸之1937年还给《多馀的话》写过引言。回看引言里的重要部分:

我之所以说这是时代的悲剧,并不只是有感于瞿秋白个人的遭遇,想想罢,从一九二六年起到现在(就说到现在为止罢),在“时代”的巨掌里,真不知攫入了多少青年冤魂。一九二六年的伟大的浪潮平地卷来,成千成万的青年便立刻被卷进了漩涡,其中当然有不少的人是具有确实的认识坚定的信仰和生死以之的精神,并不是盲从附和,但,——青年朋友们,请原谅我,并不是故意污蔑你们,——最大多数的人还只是一知半解,或不知不解,甚至只是趋时髦,赶热闹,凭着一股纯洁的、冲动的青年热情,和深恐为时代抛弃的虚荣心理,不自主地朝着时代浪潮的漩涡里跳。天知道,在我们之中,至少还有多数的人连自己的日常生活还不知道怎样处置,却仍要霸蛮来充领导社会的火车头;事情可并没有这样顺利,忽然又是几阵暴风雨,昨夜的“前进的战士”,在今天便变为“人类的蟊贼”,有的被送进监狱,有的被送上断头台,有的被迫而亡命四方,他们自始至终,都不知是为了什么,更谈不到什么“意识”与“怎样克服自己”,然而他们残酷的遭遇却是千真万确的事实,这才真是“一场噩梦”,真是“历史的误会”!瞿秋白的遭遇,也就正是那些被时代牺牲了的成千上万的青年们的遭遇,所不同的是瞿在临死之前,还能最后自觉的说明这是“历史的误会”,而那些被牺牲了的青年们却终始是混混噩噩,是自己误会了历史?是历史误会了自己?至死是莫名其妙。呵,伟大的时代!伟大的悲剧!

有人说,瞿秋白这篇《多馀的话》,实在不是“多馀”的,他在字里行间,充分地流露了求生之意;这对于共产党,要算是一桩坍台的事。我觉得像瞿秋白这样历尽沧桑的人,到了如此地步,对死生还不能参透,是不会有的事,我们不应从这方面去误解他。他何尝不可以慷慨就死?沽得一个倔强到底的“烈士”“芳名”,然而他仍要在生命的最后一刹那供出自己的虚伪,揭破自己的假面具,这便是“文人”之所以为“文人”。……一言以蔽之,他本是一个十足的小布尔乔亚,十年来,他戴着石臼做戏,有苦无处诉说,在绝灭的前夜,怎肯放弃最后诉说的机会呢?

既已明白了历史过往,就会发现杨幸之在引言中所写绝非无根之谈,而是“过来人”的有感而发。“从戎而不投笔”(《换上灰衣》中语)几年后,这时他的自我定位已变为“‘身经沧桑’的小资产阶级型的所谓‘文人’”,他“并不只是有感于瞿秋白个人的遭遇”,恐怕恰恰也有感于自己的遭遇。他能指出“像瞿秋白这样历尽沧桑的人,到了如此地步,对死生还不能参透,是不会有的事,我们不应从这方面去误解他”,更不是偶然的。

有论者曾惊异于杨幸之的思想,觉得“一个参与‘剿共’的国民党军官居然在话语上与‘赤区’的‘共匪’有了相同性,这是多么的奇妙”(散木语),此谜至此也就解开了——他哪里只是单纯的国民党文职干部,分明是个值得研究的“转向者”标本!

这位“转向者”没来得及留下属于自己的“多馀的话”,1940年10月,他即因车祸殉职。据当时负责率领第六战区长官部人员辎重车队的邱行湘晚年回忆,在重庆去恩施的路上,为了行车安全,每辆车都安排了车长,专载政治部直属音干班毕业生二十馀人的大车“由刚发表的六战区政治部少将副主任杨幸之率领”。没想到车队出四川南川(今重庆南川)东行,越白马岭下白马坡时,杨幸之率领的车辆就翻进了山沟,车上人员无一幸存。(见邱行湘《漫忆鄂西》,原载《湖北文史资料》总第十四辑,政协湖北省委员会文史资料委员会编,1986年4月出版)

消息传来,除了零星的悼文和诔辞(吴涵真《敬悼蒋鉴杨幸之》,原载《国讯》旬刊第二五一期,1940年10月25日出版;罗卓英《诔杨幸之同志》,收入《呼江吸海楼诗》,不署出版时间,卷末附记写于1948年7月),杨幸之的名字很快就在抗战的洪流中被遗忘。

杨幸之留下的文字不多。除了为《申报》捉刀作社论,1933年左右他为《申报·自由谈》所写的也多是涉及现实的杂文。后来他给陆丹林主办的《逸经》和《大风》撰稿,则是写些红区见闻或红军歌谣之类的题材。在陆丹林的回忆中,抗日战争全面爆发后的杨幸之是这样的形象:

他说他本人原是弄笔杆的人,平日都是舞文弄墨,今次参加民族对外的伟大战争,所见所闻所亲历的事很多。将来辑述成书,也是非常的有意义的。他每见我一次,必说,抗战材料又得了许多。我极力的鼓舞他去完成这部富有历史真实性的杰作。(《故人》)

可见杨幸之颇有记录时代的远大抱负。惜乎天不假其年,我们无缘进一步了解他的见闻了。然而略窥他人生历程的侧面,对于我们了解那个时代还不无裨益,因写在这里,作为《多馀的话》的馀话。

探微索隐,窥破历史真相

发皇心曲,寻踪江山人物

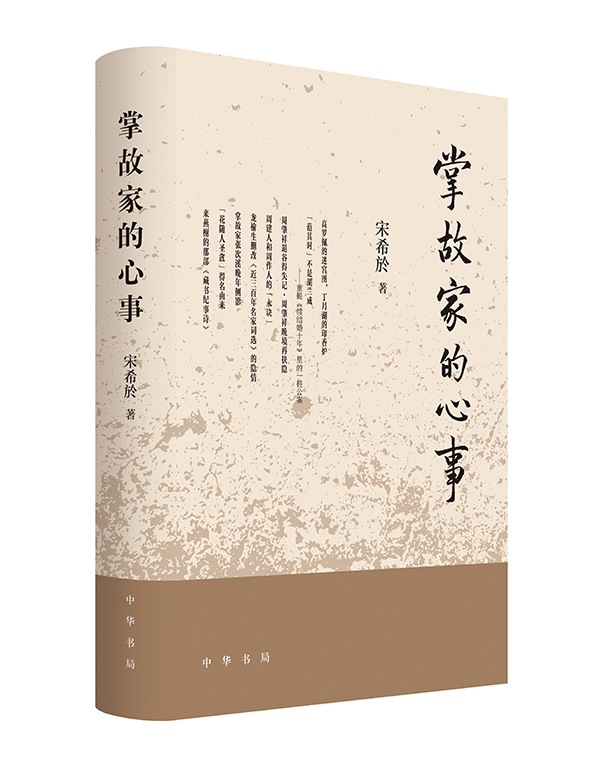

作者多年关注近世以来知识人的生平行迹及其心路历程,留心种种旧传的未详、待考、不确、不真,对因各种缘由被打入另册的历史人物,如周肇祥、周作人、钱稻孙、瞿兑之、龙榆生、张次溪、柳存仁等,尤其怀有探究的兴趣。收录于本书中的《〈多馀的话〉馀话——“雪华”的故事》《“范其时”不是胡兰成——重提〈续结婚十年〉里的一桩公案》《周建人和周作人的“永诀”》《龙榆生删改〈近三百年名家词选〉的隐情》《掌故家张次溪晚年侧影》等文字,探微索隐,言及前人之所未言,无不体现了他的写作追求,且行文练达生动,如探案故事一般,洋溢着“考据癖”的趣味,引人入胜。

宋希於,1989年生于安徽淮南。文史研究者,图书编辑。学术兴趣集中于文学史、汉学史、翻译史、出版史,尤注意近世以来知识分子的心路历程。所撰文章散见于《掌故》《上海书评》《南方都市报》。

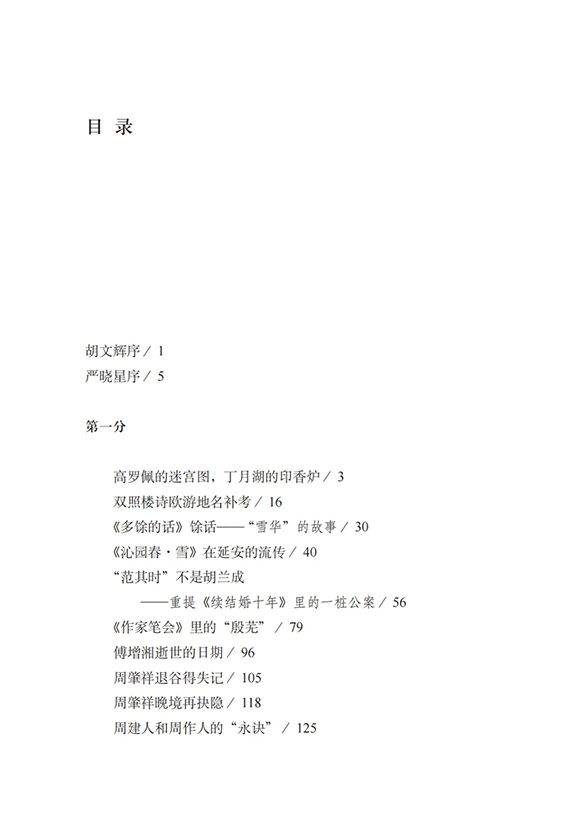

目录

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073