“ 战国,是一个金戈铁马与智谋交织的时代。在这段局势多变的动荡时期,涌现出不少传奇人物,其中备受瞩目的便是有着“战国F4”之称的战国四公子——齐国的孟尝君田文、魏国的信陵君魏无忌、楚国的春申君黄歇和赵国的平原君赵胜。”

战国有七雄,为什么只出了“四公子”?

秦国经历“商鞅变法”后国力蒸蒸日上、锐意东出崤函逐鹿中原,对山东六国构成了巨大威胁,各国贵族为了对付秦国的入侵和挽救本国的灭亡,竭力网罗人才。

魏国、齐国、赵国、楚国在当时有较强实力和影响力,相比之下,韩国和燕国相对较弱。韩国地处四战之地,兵灾不断,虽有“申不害变法”,但也只是短暂强盛,后续国势日颓;燕国地处北境,落后保守,虽有燕昭王时期的短暂盛世,但底子薄,霸业昙花一现。在这样的局势下,“战国四公子”应运而生。

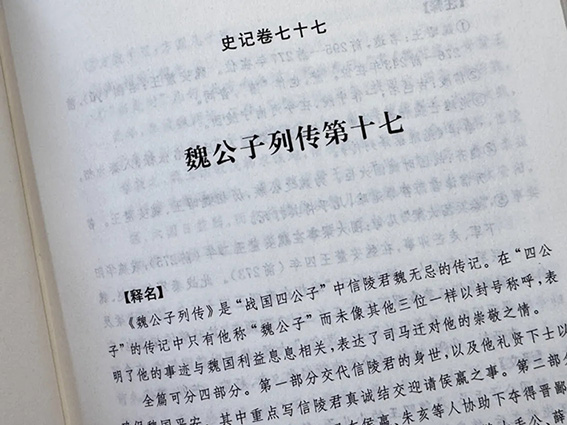

在《史记》中,司马迁分别为孟尝君(《孟尝君列传》)、平原君(《平原君虞卿列传》)、信陵君(《魏公子列传》)、春申君(《春申君列传》)立传。由此可见,将这四人合称“战国四公子”的说法,最早应该不晚于《史记》成书之时。

黄歇不是贵族之后,

为什么也能跻身“四公子”之列?

“公子”,向来是官僚贵族之子的代称。在这四位公子中,孟尝君田文的父亲田婴乃齐威王之子,信陵君魏无忌是魏昭王之后,平原君赵胜为赵武灵王的子嗣。然而,黄歇却与众不同,他并非传统意义上的诸侯后裔,他是凭借自身对楚国的赤胆忠心和非凡贡献,才被封为春申君,从而得以与其他三位公子齐名。

战国四公子都做过什么官?

孟尝君田文从秦国回到齐国后,被齐湣王封为国相,执掌国政;后来逃到魏国后,担任过魏昭王的国相;

平原君赵胜被赵孝成王封为相国,他曾经三次离开相国职位,又三次官复原职,封地在东武城;

信陵君魏无忌因抵抗秦国有功,而被封为上将军,成为魏国军队的最高统帅。后来魏王为表彰魏无忌收复关东失地的功劳,拜他为上相,并封邑五城;

春申君黄歇以辩才扬名,他曾帮助楚国太子完从秦国返回楚国。楚国顷襄王死后,太子完登位,拜黄歇为国相,封为春申君。

战国四公子的丰功伟绩

当时楚国对周边国家肆意侵略挑衅,孟尝君审时度势,联合韩、魏伐楚,凭借其卓越的领导能力,充分整合各国资源,使韩、魏的军事力量与齐国的物资支持相得益彰。楚军在其猛攻下节节败退,大量土地被占领,楚国国力因此遭受重创,一蹶不振。此后,孟尝君发起合纵攻秦,展现出非凡的号召力。各国在他的引领下团结一致,向函谷关进军。面对秦军凭险抵抗,孟尝君指挥若定,运用巧妙战术长期围攻,最终攻破函谷关,迫使秦国求和。此役让孟尝君威名远扬,极大地影响了各国之间的战略平衡,稳固了自己在战国舞台上的重要地位。

信陵君魏无忌“窃符救赵”之举堪称传奇,尽显其“急人之困”的高尚品德与非凡胆识。秦军围困赵国都城邯郸,赵国危在旦夕,平原君多次向魏国求救。魏王虽派将军晋鄙率十万大军前往,但因畏惧秦国而令晋鄙驻军观望。信陵君深知赵国与魏国唇亡齿寒的关系,在侯嬴的建议下,通过如姬窃取魏王兵符,夺取晋鄙兵权,毅然率领魏军与楚、赵联军共同对抗秦军。在邯郸城下,信陵君身先士卒,其无畏的勇气和卓越的领导能力极大地鼓舞了士气,最终成功解除邯郸之围,拯救赵国于水火之中。

而在河外之战中,信陵君再次彰显其军事天才。他充分利用各国联军优势,巧妙布阵,以敏锐的洞察力捕捉秦军弱点,集中兵力攻击,致使秦军大败。这一战极大地挫败了秦国的东进之势,为东方六国赢得了宝贵的稳定时间,信陵君也因此成为六国的中流砥柱。

平原君赵胜在赵国长期占据重要地位,以礼贤下士闻名,门客云集。“毛遂自荐”这一佳话就源于他在赵国生死存亡之际的行动。长平之战后,赵国国力遭受毁灭性打击,四十万赵军被秦军坑杀,赵国上下人心惶惶。秦军乘胜追击,围困邯郸。平原君挺身而出,积极奔走求援。他先是亲赴楚国,在挑选随行门客时,毛遂自告奋勇。在楚国朝堂上,毛遂以非凡的勇气和智慧,按剑而上,力陈利害,成功说服楚王出兵。

同时,平原君又多次向魏国求救,在不懈努力之下,促成信陵君“窃符救赵”。在邯郸城内,平原君积极组织军民抵抗,他散尽家财,犒赏士兵,稳定人心。在楚军和魏军到来后,他又与援军密切配合,共同对抗秦军。经过漫长而艰苦的战斗,成功坚守邯郸,避免了赵国过早灭亡,为赵国延续了命脉,维护了战国时期的战略格局,其功绩可谓“挽狂澜于既倒”。

黄歇在楚国面临秦国联合韩、魏伐楚的巨大危机时,肩负起挽救楚国的重任,“移花接木”之谋尽显其睿智。他临危受命,出使秦国,凭借非凡的口才和对天下局势的深刻洞察,向秦王详细分析秦国攻楚的利弊。他指出秦楚交战只会让其他国家坐收渔翁之利,秦国应与楚国结盟,集中力量对付其他国家。秦王被他的言辞深深打动,最终放弃攻楚计划,与楚国订立盟约,楚国因此免遭灭顶之灾。

在楚国国内,春申君积极参与政治,成为楚王的得力助手。他大力推动对吴地的开发,展现出卓越的治国之才。在他的精心治理下,楚国在战国后期依然保持着一定的实力和影响力,在诸侯纷争中占据一席之地,成为制衡秦国的重要力量。

战国四公子的结局

尽管战国四公子功绩显著,都曾为自己国家做出过突出贡献,但他们的结局却令人唏嘘。

孟尝君田文具体生卒年不详。晚年时称病退居薛地养老,失去了各诸侯国的支持,孤立无援,最终在病中去世。孟尝君死后,他的几个儿子争夺薛地。趁此机会,齐国联合魏国,一举攻灭薛邑,田文的子孙被杀戮殆尽。

信陵君魏无忌生年不详,卒于前243年。因秦国使用反间计而被魏王猜忌,从此不再上朝,意志逐渐消沉,日夜沉迷于酒色,最后因饮酒过量而死。

平原君赵胜生年不详,卒于前251年。关于平原君赵胜的死,司马迁在《史记・平原君虞卿列传》中记载:“平原君以赵孝成王十五年卒。”赵孝成王十五年即公元前251年,赵胜去世,其子孙世代承袭他的封爵。因为史料中没有提及赵胜去世的具体原因,所以一般认为他是正常病逝。而一些文学作品或电视剧中存在平原君赵胜被赵王气死的情节。比如在电视剧《大秦赋》中,平原君因签订割城协议被赵王质疑收了秦国的好处,被罢免丞相之位后当场气绝身亡。但这只是艺术创作和改编,没有正史佐证。

春申君黄歇生年不详,卒于前238年。他的死同样也有争议,一种说法是他是病死的,而《史记・春申君列传》中明确记载春申君黄歇是被李园派人刺杀而死。楚考烈王病重时,春申君门客朱英提醒他要提防李园,说李园养了很多刺客,可能会对他不利,但春申君不以为然。楚考烈王去世后,“李园果先入,伏死士于棘门之内。春申君入棘门,园死士侠刺春申君,斩其头,投之棘门外”。随后,李园还派人将春申君全族抄斩。可见,主流观点依据《史记》的记载,春申君是死于政治斗争中的刺杀,而非病死等其他原因。这一事件也成为了战国时期政治斗争残酷性的一个典型例子。

而在《资治通鉴》中,战国四公子的结局也是如此。他们在历史的浪潮中逐渐隐去,留下的是功过参半的斑驳印记。

战国四公子的故事,是战国乱世的一个缩影,他们曾经耀眼,却在残酷的政治斗争和复杂的历史洪流中,或无奈、或悲惨地走向生命终点,留给后人无尽的思考。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073