中国古代书画鉴定组工作中

傅熹年

2021年9月30日

(本文为《傅熹年中国古代书画鉴定组工作笔记》自序,分段有调整)

傅熹年先生参加中国古代书画鉴定组时记录的鉴定工作笔记。

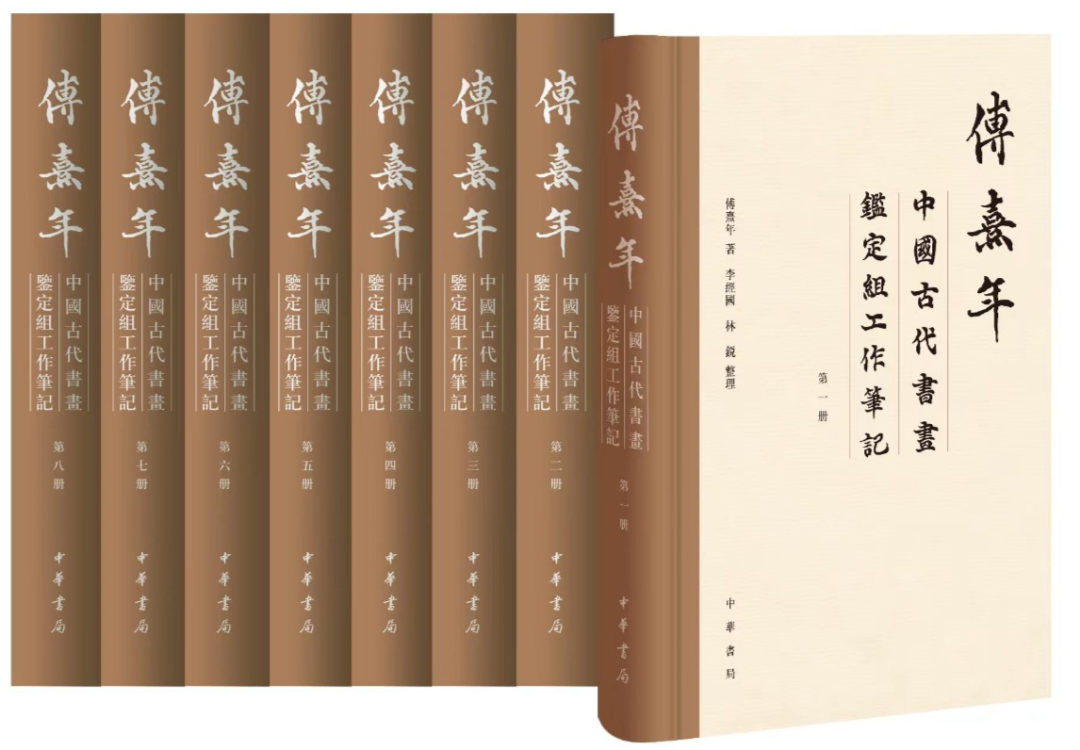

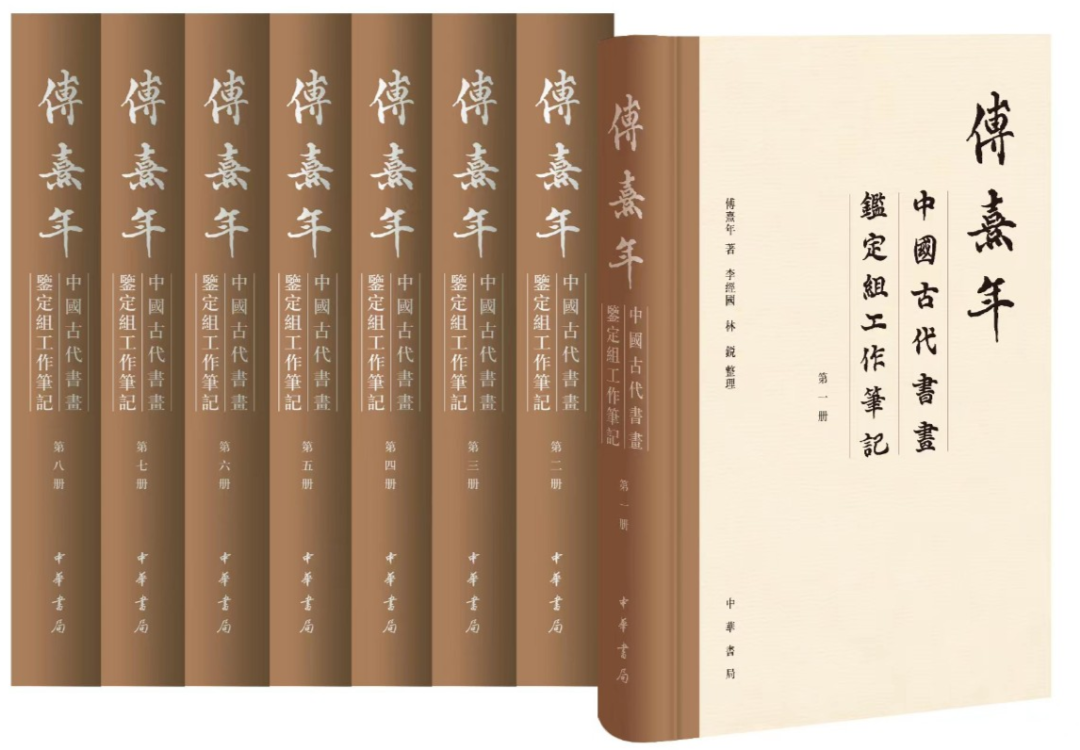

《傅熹年中国古代书画鉴定组工作笔记》(全八册)

内容简介

1983年,文化部成立中国古代书画鉴定组,成员包括谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生。巡回鉴定工作自1983年至1990年6月,前后历时8年,遍及25个省、市、自治区,121个市县,208个书画收藏单位及部分私人的收藏。这次鉴定工作,“对中国大陆保存的古代书画基本上摸清了家底,是中国文物保护史上的一次空前壮举,是一项历史性的重大基础工程”。本书就是傅熹年先生参加全国古代书画巡回鉴定期间的工作笔记。《笔记》按照鉴定组的历程,以鉴定日期为序,著录内容有:作者、作品名称、材质、题记、题跋、款识、收藏、著录、鉴定意见等,对于了解和学习中国古代书画有重要的参考价值。

作者简介

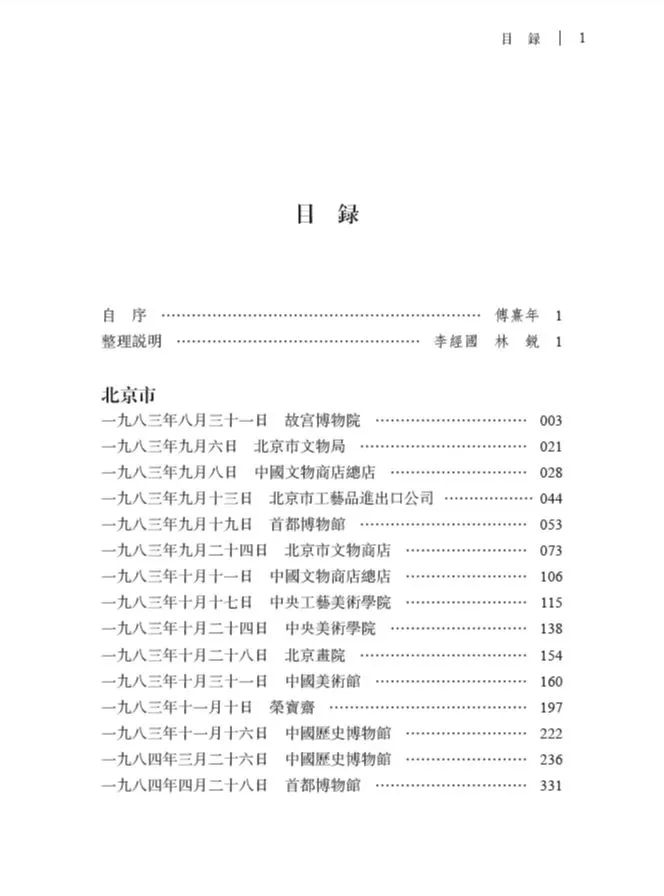

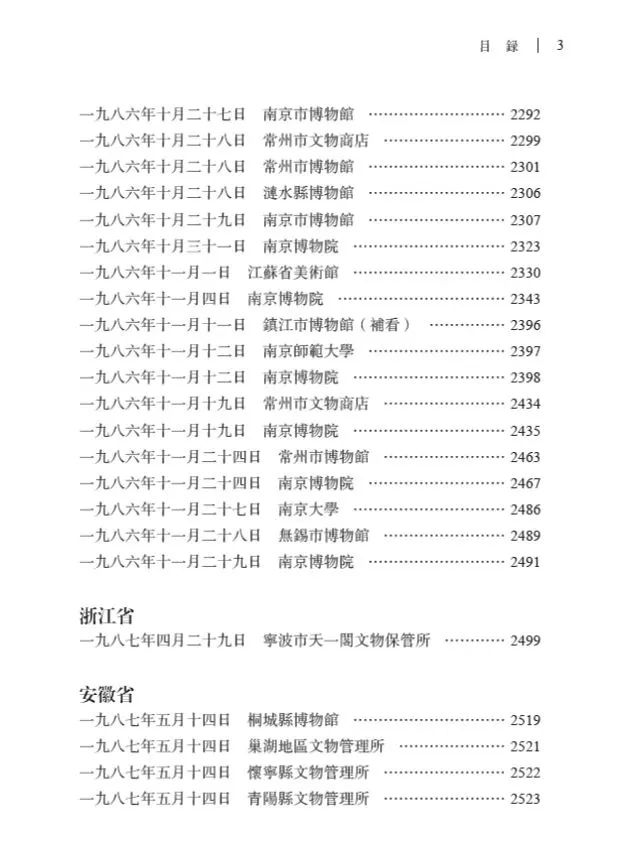

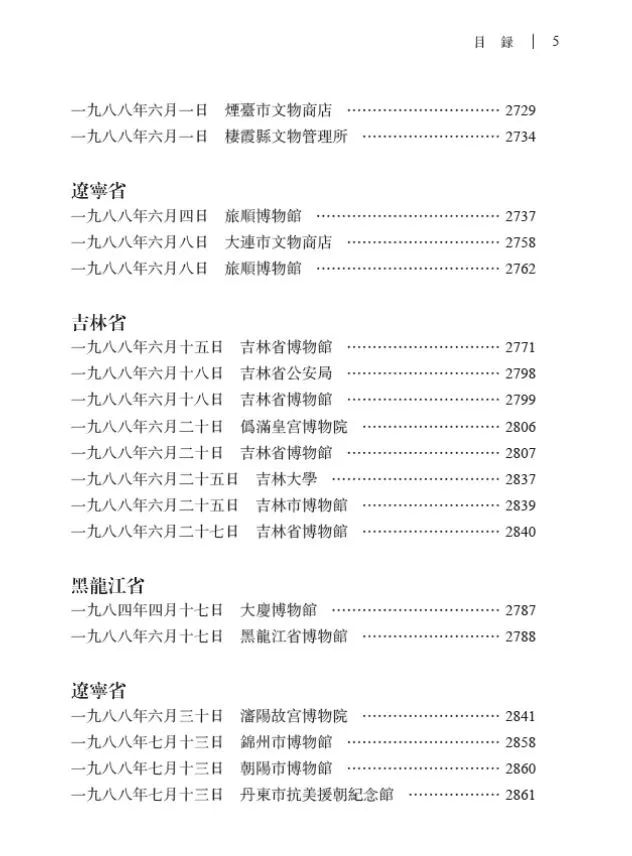

目 录

滑动查看本书目录(部分)

拓展阅读

傅熹年先生是研究中国古代建筑史的泰山北斗,1994年中国工程院成立伊始,即当选为院士。同时,他还是中国古代书画鉴定家、古籍版本目录学家,兼任国家古籍整理出版规划小组顾问、国家文物鉴定委员会主任委员、中央文史研究馆馆员等职,成就卓著,饮誉中外。列入“中央文史研究馆馆员文丛”的《傅熹年论文选》是傅先生的自选集,大致涵盖了其有关中国古代建筑史、书画鉴定和古籍版本等学术领域的重要成果,可谓字字珠玑、灿若列星。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073