刘子健谈宋史:治学,非问不可

评论内容:

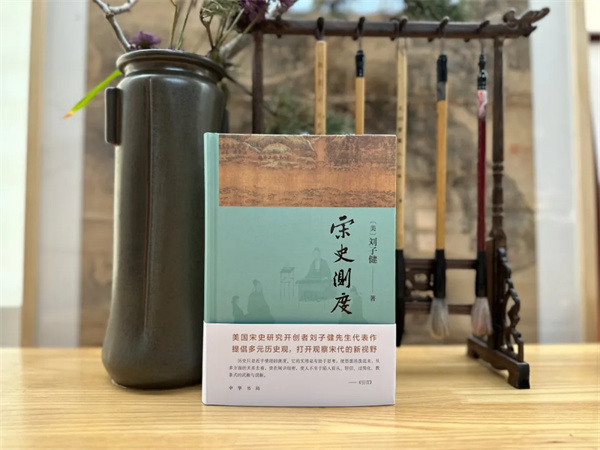

刘子健(1919—1993),曾就读于北平清华大学、燕京大学,终生尊洪业为师。二战结束后,曾作为东京国际军事法庭的中方法律代表团成员。后赴美从事政治军事研究,在斯坦福大学、普林斯顿大学等任教,是世界公认宋史专家。

宋史专家刘子健先生说:“治学,非问不可。”纵观其学术著作,鲜明的问题意识、简洁的行文论述、理性的观点判断,无一不给人以深刻印象。《宋史测度》不同于刘子健完整的学术专著,而是数篇散论的集合,文章篇幅有限,遐思反而深远,贡献诸多真知灼见。正如他自己所言:“历史只是近乎情理的测度。它的实用是有助于思考,使思考活泼起来,从多方面的关系去看,贵在周详细密,使人不至于陷入盲从、轻信、简单化、教条式的武断与误断。”

刘子健对南宋形势的判断是“背海立国”,区别于传统的中原本位,讨论南宋,可以将中国地图向右转90度,从海上往内陆看,南宋最仰赖的地区是长江下游和太湖流域;靠北的淮河流域,河流交错,对骑兵进军不利,是南宋的前卫地区;襄阳一带,连结南北,与淮河防线成掎角之势,可称联卫地区;远至川陕,处于长江上游,不易控制,多用蜀人镇守,属于外卫地区。

南宋始终以江浙地区为重心,文化、经济都高度发展,但从靖康之变到建炎中兴,高宗能够维持半壁江山的局面,其实颇有值得分析之处。

首先,士大夫心中有忠君和正统的观念,金人不具备统治北方的能力,于是成立傀儡政权。高宗为提升自己的号召力,选择了“兼收并蓄”,一方面尊崇元祐太后,另一方面吸纳前朝蔡京手下的官僚们,前者为收拾人心,树立正统性,后者为财政来源。

刘子健认为,“理财”对于南宋立国干系甚大。高宗初期任用的汪伯彦、黄潜善,二人风评极差,但高宗看重他们熟悉淮河一带的漕运。同时,国家财力雄厚,可以供养士大夫,南宋的官多、士多,也是一种安定天下的策略。南宋官僚不做现任官职,多半还能领取补助,太学、州学的学生也都由国家供养。正如徽宗所言:“世知以官为冗,而不知多士以宁之美。”

当然,这些财政支出建立在重税政策之上,所以南宋百姓的税赋很重。按政治学看,将养士负担转移至普通百姓,是统治者所选择的执政基本盘问题。宋代有“官人世界”的称呼,我们在感叹读书人的美好境遇时,也应想到他们的衣食,均是靠千百万农民的劳作而来。

对南宋而言,百姓是财源但非兵源。南宋士兵往往来自对盗贼的转化,正如王夫之所言:“绍兴诸大帅所用之兵,皆群盗之降者也。”这也是个一箭双雕的好策略,一方面消弭盗贼,保证安定,另一方面扩充兵力,加强国防。

招安策略也引起一系列问题。南宋中兴四将张俊、韩世忠、刘光世、岳飞,招揽甚众,各自都有五万军队,而朝廷直接指挥的军队只有三万人。强敌压境之下,高宗自然保持默许,可长此以往,高宗必然要考虑怎样“杯酒释兵权”。岳飞是其中失败的案例,高宗对他的忌惮,最终促使“莫须有”的冤案;相比之下,张俊便要求赋予其经营商业的权利,甘愿放弃军权交换经济利益。

“包容政治”有玄机

由南宋的收拾残局,刘子健提出“包容政治”的概念。在笔者看来,非常具有启发性。包容政治至少需要具备四项条件,一要名实兼顾,名义上说得过去,事情上也办得通;二要讲求统治方法,以名、以利、以武力,或是兼而有之;三是充足财力;四是思想信念,各种妥协,彼此容忍,了解利害,同舟共济。

包容政治模式让南宋渡过难关,但是也有很大弊端。其一,循规蹈矩、墨守成规,惰性愈来愈强,直到失去弹性;其二,姑息纵容,不愿纠正,错误陋习逐渐变成惯例;其三,上下欺瞒,得过且过,多一事不如少一事,皆怕滋生事端。在古代皇权社会中,包容政治可以说时常出现,而它所衍生的问题,更具有极强的周期性。

刘子健首先讨论君权与相权的关系。高宗当政35年,参知政事(约等于宰相)前后更换40余位,其中唯有“奸佞”的秦桧掌权10年以上。究其原因,高宗最大的需要是有人帮他决策,并能够执行,镇压群僚,担当不利批评。

此外,皇权又借相权约束群臣。南宋政局逐渐演变为到宰相府邸议事,许多官员名额,都由宰相和大臣推荐,于是便具备操作空间,破格通融,受贿舞弊,成为常事。因此,相权控制众官僚最直接的“武器”就是任免权。

言官由北宋到南宋的没落,也很有代表性。南宋言官往往和宰相勾结控制其他官僚。言官进言内容是否可行,倒是其次,而勇于直言本身成为“政治正确”。比如皇帝要罢免某人,便可先授意言官,上奏弹劾;遇到紧急事项,告诫言官不必提出。言官可以说什么呢?无非是“正确的废话”,言官进谏的策略是“抑言奖身”,敢于说胜过说什么。皇帝也乐得一个“从善如流”的美名,正像时人卫泾所言:“然受言之名甚美,用言之效蔑闻。”君主自以为控制一切,却造成了虚伪的氛围,上下相蒙,人心涣散。

刘子健在官员与胥吏的关系上,谈及根本性矛盾。儒家读书人崇尚君子、贬斥小人,儒家经典教人成为道德高尚的圣贤,但具体做事的经验却寥寥无几。儒家主张德治,然而现实状态还是要以法为本、以例为要,最终只能是以德治的精神来执行法令。

法律针对具体问题而来,想要判处纷繁复杂的案件,就要依靠不断积累的条法事类,这类似于“判例”的概念。官员审理案件,了解基本案情后,往往倾向于遵循旧例,这样不容易出错,引起争议也少,长此以往,便要依靠胥吏。官员本来就不熟悉刑名钱谷、田亩灾荒等法令,三年一任,更是对旧例成规,没有办法统统了解,于是必须依靠本地胥吏,不怪乎时人讥讽“官无封建,而吏有封建”。说的就是本地人世袭盘踞胥吏之位。

按部就班,遵循惯例,相互推诿,官官相护,这便是包容政治的氛围。谁都怕出错、谁都不承认错,那么最终的结果就是“满朝皆是好人”,假如出错,也是皇帝的错,或者皇帝用人的错,大家只是安稳度日便好。

包容政治盘根错节,祸福与共,若是承平日久,算是一种“死气沉沉”的稳定结构;可一旦遇到外来冲击,那么其解决问题的能力,也早已在墨守成规的惯性中消亡,失去希望。

儒家道学或者说理学,经过南宋中、后期的曲折发展,最终确立了自身正统地位。关于理学的研究甚众,刘子健则从宗教信仰的角度,进行探究和讨论。

中国古代“教”的观念,指一切应该信服实践的教导,包括崇拜神的宗教、代代相继的传统、文化延续的信念,也包括不以超世神为主的信仰。因此,中国的信仰体系呈现复合状态,大致可以分为四类:社会的礼教、团集的崇教、别教、大众宗教。前两类并非西方文化所定义的“宗教”,但是中国人信服极深。

礼教是关系行为和仪式规范,是大家对于习俗和制度的信仰,没有超世神,但约束着众人的生活。崇教则辅助礼教,家庭团体要祭祀祖先,职业行会要祭拜“祖师爷”,核心就是将过去的人、当地的人、重要的人加以神化,当成神来崇敬。

自古以来,中国多有宗教信仰,然而无论佛、道,都没有排斥礼教、崇教,为了信仰传播,反而尽量沿用复合方式。时至今日,我们依然能窥见到这种叠加状态——各式宗教在中国本土化之后,都不免染上华夏色彩,归根结底是人们用自己的生活模式来接纳某种宗教,而不是宗教全然赋予生活意义。

在此意义上,理学具备宗教信仰的特征。首先,朱熹卷入政治纷争,起因于韩侂胄和赵汝愚的争权。宁宗即位后,赵汝愚被道学派赞许,韩侂胄拉拢不成,于是诋毁赵氏吸引朋党、培植势力,随后,韩侂胄以伪学、逆党之名,打击理学众人。此次庆元党禁的处罚不算严苛,朱熹等人被贬谪各地,史籍记载此事,很像被迫害的圣徒经历。实际上,这些人的远走也确实造成了理学声名的传播。

朱熹本人非常推崇礼教,强调用礼来节制人们的心理和行为,他的日常衣冠都有规定,一望便知是道学先生,他认为读书便是“维持此心”。这些生活方式再加上讲学、静修,确实非常类似宗教徒的生活。

再次,朱子学派对道统有特别追求,肩负接续传统、保存国粹的目标。在金人占据北方后,南宋格外需要文化正统性,以汉抗夷。朱熹追溯韩愈旧说、北宋五子,企图建立一套体系,对抗佛、道,将宇宙看法与日常生活结合起来,使人们的全部所思所行都有永恒的意义。

朱熹生前主张的正统性,最终在南宋垂亡之际得以实现。理宗昏庸,却要用道统理学收拾人心,以至于忠于宋朝的儒者,在蒙元一朝多有不仕之人。理学在宋亡之后,反而在社会各方面推动起来,奠定了儒家笼罩全盘的局面。

“匹夫而为万世师,一言竟成天下法。”儒家理论与士人儒生的生存位,多体现为当政者的包容式笼络和装潢——名义上尊崇儒者,甚至给予高官厚禄,而实际上切要的军国大事却我行我素。南宋理学的发展脉络,正是这种现象的绝好例证。

刘子健认为:“皇朝权力,并不真要实行儒家的学说,而儒家的思想权威也始终不敢对皇朝作正面的对抗。这两者之间的矛盾,是中国专制历史,正统也罢,道统也罢,绝大的失败。”这便是儒家与政治的深刻内在矛盾。儒家、儒教是国家的理论权威,但又依附、支持和凭借政治权力而存在,依附权力又要保持卓然之姿,本身就是一个莫大的悖论。

《宋史测度》,刘子健 著,中华书局2024年1月出版

南宋中兴不简单刘子健对南宋形势的判断是“背海立国”,区别于传统的中原本位,讨论南宋,可以将中国地图向右转90度,从海上往内陆看,南宋最仰赖的地区是长江下游和太湖流域;靠北的淮河流域,河流交错,对骑兵进军不利,是南宋的前卫地区;襄阳一带,连结南北,与淮河防线成掎角之势,可称联卫地区;远至川陕,处于长江上游,不易控制,多用蜀人镇守,属于外卫地区。

南宋始终以江浙地区为重心,文化、经济都高度发展,但从靖康之变到建炎中兴,高宗能够维持半壁江山的局面,其实颇有值得分析之处。

首先,士大夫心中有忠君和正统的观念,金人不具备统治北方的能力,于是成立傀儡政权。高宗为提升自己的号召力,选择了“兼收并蓄”,一方面尊崇元祐太后,另一方面吸纳前朝蔡京手下的官僚们,前者为收拾人心,树立正统性,后者为财政来源。

刘子健认为,“理财”对于南宋立国干系甚大。高宗初期任用的汪伯彦、黄潜善,二人风评极差,但高宗看重他们熟悉淮河一带的漕运。同时,国家财力雄厚,可以供养士大夫,南宋的官多、士多,也是一种安定天下的策略。南宋官僚不做现任官职,多半还能领取补助,太学、州学的学生也都由国家供养。正如徽宗所言:“世知以官为冗,而不知多士以宁之美。”

当然,这些财政支出建立在重税政策之上,所以南宋百姓的税赋很重。按政治学看,将养士负担转移至普通百姓,是统治者所选择的执政基本盘问题。宋代有“官人世界”的称呼,我们在感叹读书人的美好境遇时,也应想到他们的衣食,均是靠千百万农民的劳作而来。

对南宋而言,百姓是财源但非兵源。南宋士兵往往来自对盗贼的转化,正如王夫之所言:“绍兴诸大帅所用之兵,皆群盗之降者也。”这也是个一箭双雕的好策略,一方面消弭盗贼,保证安定,另一方面扩充兵力,加强国防。

招安策略也引起一系列问题。南宋中兴四将张俊、韩世忠、刘光世、岳飞,招揽甚众,各自都有五万军队,而朝廷直接指挥的军队只有三万人。强敌压境之下,高宗自然保持默许,可长此以往,高宗必然要考虑怎样“杯酒释兵权”。岳飞是其中失败的案例,高宗对他的忌惮,最终促使“莫须有”的冤案;相比之下,张俊便要求赋予其经营商业的权利,甘愿放弃军权交换经济利益。

宋刘松年绘《中兴四将图》(局部)

总之,刘子健认为,南宋半壁江山的中兴,并不容易——士大夫的拥护、充分的税收、盗贼编入军队、夺取大将兵权,缺一不可。用他的话说:“南宋从中兴起就有一种政治作风。凡是现存势力,尽量收容,尽量安排。就是不肯被利用的,最好也暂时忍耐,将来再说。”“包容政治”有玄机

由南宋的收拾残局,刘子健提出“包容政治”的概念。在笔者看来,非常具有启发性。包容政治至少需要具备四项条件,一要名实兼顾,名义上说得过去,事情上也办得通;二要讲求统治方法,以名、以利、以武力,或是兼而有之;三是充足财力;四是思想信念,各种妥协,彼此容忍,了解利害,同舟共济。

包容政治模式让南宋渡过难关,但是也有很大弊端。其一,循规蹈矩、墨守成规,惰性愈来愈强,直到失去弹性;其二,姑息纵容,不愿纠正,错误陋习逐渐变成惯例;其三,上下欺瞒,得过且过,多一事不如少一事,皆怕滋生事端。在古代皇权社会中,包容政治可以说时常出现,而它所衍生的问题,更具有极强的周期性。

刘子健首先讨论君权与相权的关系。高宗当政35年,参知政事(约等于宰相)前后更换40余位,其中唯有“奸佞”的秦桧掌权10年以上。究其原因,高宗最大的需要是有人帮他决策,并能够执行,镇压群僚,担当不利批评。

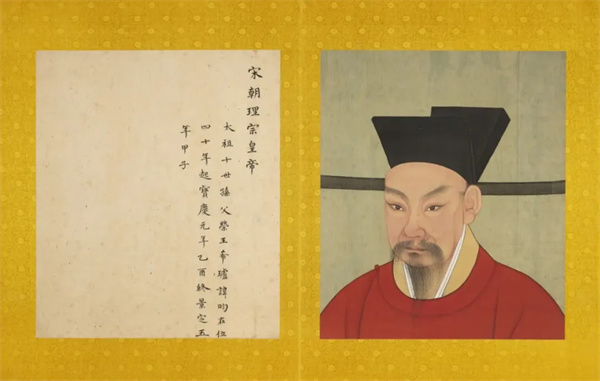

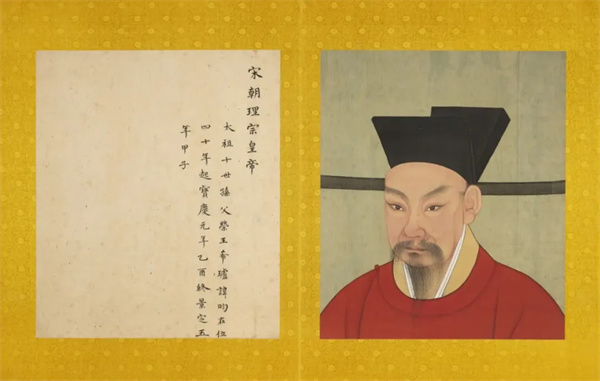

宋高宗

宋代已经没有贵族豪强势力,亦鲜有地方割据,所以相权或者说皇帝之下的所有权力,都处于君权的控制之下。在专制制度中,相权没办法一手遮天,即便是秦桧谋害岳飞,也只是高宗授意,他和多数官僚在尽量维持“包容”的局面。秦桧在死后遭到诋毁,也可以说是老谋深算的高宗,早已设计好的“归宿”。简言之,相权受到皇权的辖制。此外,皇权又借相权约束群臣。南宋政局逐渐演变为到宰相府邸议事,许多官员名额,都由宰相和大臣推荐,于是便具备操作空间,破格通融,受贿舞弊,成为常事。因此,相权控制众官僚最直接的“武器”就是任免权。

言官由北宋到南宋的没落,也很有代表性。南宋言官往往和宰相勾结控制其他官僚。言官进言内容是否可行,倒是其次,而勇于直言本身成为“政治正确”。比如皇帝要罢免某人,便可先授意言官,上奏弹劾;遇到紧急事项,告诫言官不必提出。言官可以说什么呢?无非是“正确的废话”,言官进谏的策略是“抑言奖身”,敢于说胜过说什么。皇帝也乐得一个“从善如流”的美名,正像时人卫泾所言:“然受言之名甚美,用言之效蔑闻。”君主自以为控制一切,却造成了虚伪的氛围,上下相蒙,人心涣散。

刘子健在官员与胥吏的关系上,谈及根本性矛盾。儒家读书人崇尚君子、贬斥小人,儒家经典教人成为道德高尚的圣贤,但具体做事的经验却寥寥无几。儒家主张德治,然而现实状态还是要以法为本、以例为要,最终只能是以德治的精神来执行法令。

法律针对具体问题而来,想要判处纷繁复杂的案件,就要依靠不断积累的条法事类,这类似于“判例”的概念。官员审理案件,了解基本案情后,往往倾向于遵循旧例,这样不容易出错,引起争议也少,长此以往,便要依靠胥吏。官员本来就不熟悉刑名钱谷、田亩灾荒等法令,三年一任,更是对旧例成规,没有办法统统了解,于是必须依靠本地胥吏,不怪乎时人讥讽“官无封建,而吏有封建”。说的就是本地人世袭盘踞胥吏之位。

按部就班,遵循惯例,相互推诿,官官相护,这便是包容政治的氛围。谁都怕出错、谁都不承认错,那么最终的结果就是“满朝皆是好人”,假如出错,也是皇帝的错,或者皇帝用人的错,大家只是安稳度日便好。

包容政治盘根错节,祸福与共,若是承平日久,算是一种“死气沉沉”的稳定结构;可一旦遇到外来冲击,那么其解决问题的能力,也早已在墨守成规的惯性中消亡,失去希望。

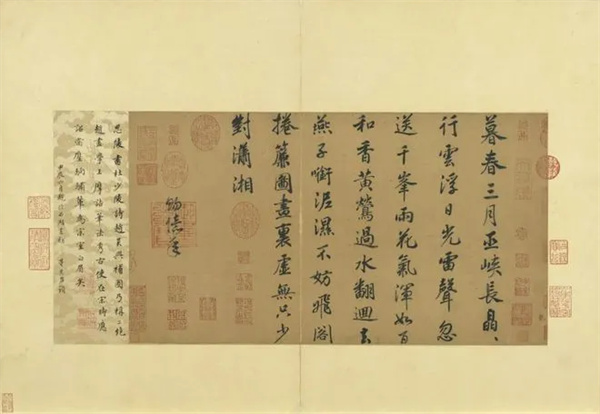

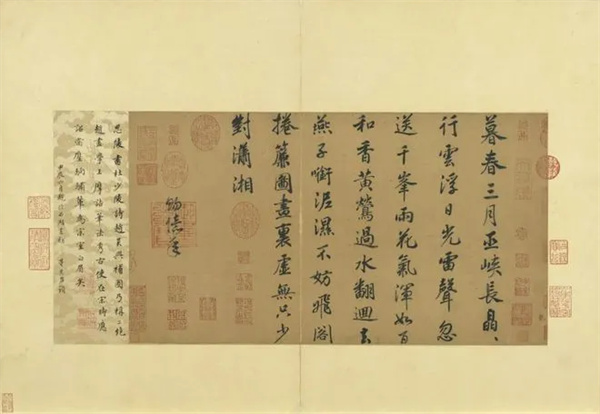

南宋高宗《书七言律诗》

道统信仰有渊源儒家道学或者说理学,经过南宋中、后期的曲折发展,最终确立了自身正统地位。关于理学的研究甚众,刘子健则从宗教信仰的角度,进行探究和讨论。

中国古代“教”的观念,指一切应该信服实践的教导,包括崇拜神的宗教、代代相继的传统、文化延续的信念,也包括不以超世神为主的信仰。因此,中国的信仰体系呈现复合状态,大致可以分为四类:社会的礼教、团集的崇教、别教、大众宗教。前两类并非西方文化所定义的“宗教”,但是中国人信服极深。

礼教是关系行为和仪式规范,是大家对于习俗和制度的信仰,没有超世神,但约束着众人的生活。崇教则辅助礼教,家庭团体要祭祀祖先,职业行会要祭拜“祖师爷”,核心就是将过去的人、当地的人、重要的人加以神化,当成神来崇敬。

自古以来,中国多有宗教信仰,然而无论佛、道,都没有排斥礼教、崇教,为了信仰传播,反而尽量沿用复合方式。时至今日,我们依然能窥见到这种叠加状态——各式宗教在中国本土化之后,都不免染上华夏色彩,归根结底是人们用自己的生活模式来接纳某种宗教,而不是宗教全然赋予生活意义。

在此意义上,理学具备宗教信仰的特征。首先,朱熹卷入政治纷争,起因于韩侂胄和赵汝愚的争权。宁宗即位后,赵汝愚被道学派赞许,韩侂胄拉拢不成,于是诋毁赵氏吸引朋党、培植势力,随后,韩侂胄以伪学、逆党之名,打击理学众人。此次庆元党禁的处罚不算严苛,朱熹等人被贬谪各地,史籍记载此事,很像被迫害的圣徒经历。实际上,这些人的远走也确实造成了理学声名的传播。

目前可见最早的朱熹画像,出自宋《事林广记》。

其次,理学的门人师友喜欢讨论学问,在地方上创办学校,排定功课日程,重视经世致用,在乎具体的体验和实践。于是,他们也在生活上增进人与人之间的关系,组织乡约以及公共福利,鼓励在本地建立祠堂,祭祀与本地有关的道德高尚之人。朱熹本人非常推崇礼教,强调用礼来节制人们的心理和行为,他的日常衣冠都有规定,一望便知是道学先生,他认为读书便是“维持此心”。这些生活方式再加上讲学、静修,确实非常类似宗教徒的生活。

再次,朱子学派对道统有特别追求,肩负接续传统、保存国粹的目标。在金人占据北方后,南宋格外需要文化正统性,以汉抗夷。朱熹追溯韩愈旧说、北宋五子,企图建立一套体系,对抗佛、道,将宇宙看法与日常生活结合起来,使人们的全部所思所行都有永恒的意义。

朱熹生前主张的正统性,最终在南宋垂亡之际得以实现。理宗昏庸,却要用道统理学收拾人心,以至于忠于宋朝的儒者,在蒙元一朝多有不仕之人。理学在宋亡之后,反而在社会各方面推动起来,奠定了儒家笼罩全盘的局面。

宋理宗

回到历史现场,其实朱子学派看不起科举“时文”,也对官僚制度感到不满,他们在朝为官,往往急流勇退,不希望自己同流合污。面对黑暗的环境,大体上有两种态度,一则躬身入局、力主改革,一则以退为进、明哲保身,而朱熹等人在后一种倾向下,仍希望通过自身的道德力量,唤起他人的觉悟。从事实看,这只能是儒者一厢情愿的期待。“匹夫而为万世师,一言竟成天下法。”儒家理论与士人儒生的生存位,多体现为当政者的包容式笼络和装潢——名义上尊崇儒者,甚至给予高官厚禄,而实际上切要的军国大事却我行我素。南宋理学的发展脉络,正是这种现象的绝好例证。

刘子健认为:“皇朝权力,并不真要实行儒家的学说,而儒家的思想权威也始终不敢对皇朝作正面的对抗。这两者之间的矛盾,是中国专制历史,正统也罢,道统也罢,绝大的失败。”这便是儒家与政治的深刻内在矛盾。儒家、儒教是国家的理论权威,但又依附、支持和凭借政治权力而存在,依附权力又要保持卓然之姿,本身就是一个莫大的悖论。

(本文原载《北京晚报》2024年7月5日第21版)

美国宋史研究开创者刘子健先生代表作

提倡多元历史观,打开观察宋代的新视野

《中华读书报》二月好书榜推荐

[美]刘子健 著

978-7-101-16436-7

68.00元

(统筹:一北;编辑:思岐)

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073