“中华文明探源工程”将中华文明之源分为三阶段:公元前5800年前后,中华文明的起源有黄河、长江和西辽河流域三个点,其中长江中下游的良渚是新发现;到距今5300年以后,出现了“群星闪耀”,各地都进入了文明时期,尤以山西襄汾陶寺遗址和陕西的神木石峁遗址为代表;但在3800年前后,惟有中原地区形成了更为成熟的文明形态,河南偃师二里头成为“满天星斗”后的“皓月当空”。

在葛剑雄看来,“那些(黄河流域以外的)文明都无一例外地中断、甚至消失了,只能算一个分支,是个体和母体的关系,根在黄河文化。只有黄河中下游文明延续至今,并向四方辐射文化影响力,成为中华文明总进程中的核心与引领者。”他认为,以前大家对黄河文化的重要性没有足够认识,伴随着中华文明探源工程成果的颁布,可以让大家更加全面地了解历史事实。

什么是黄河文明?

什么是黄河文化?

“我总是坦诚相告:黄河文明是中华文明的发源地,而中国优秀传统文化就是黄河文化。”葛剑雄说,在宋朝以前,中华文明的核心就在黄河流域,因此,黄河文化的重要性已经超出了地域性,全面代表了中国传统文化。

“作为一种精神财富,黄河文化深厚的内涵在润物细无声中增强了国人的文化自信,从而让我们更好地面对未来。”葛剑雄认为,文化自信,不是说我们的文化就是世界第一,而是知道我们的文化在这里产生发展,最适合我们的国情民意,要看到中华文明在发展过程中善于吸收外来文化,随时可以转变、革新、调整。“所以,对于中华文明、黄河文明的自信,是建立在文明互鉴的基础上,没有最好的文化,也没有最好的文明。”

葛剑雄教授师承谭其骧先生,是历史地理领域的一流专家,多年来一直关注河流文化领域。在他的新书《黄河与中华文明》中,葛剑雄结合自己丰厚的历史地理学积累与数十年对于黄河的关注与研究,分享了他对于黄河文明之所以成为华夏民族文化认同的认识与理解,以及新的黄河文明又当如何创建。

豁然开朗

“(黄河与中华文明)这是非常传统的题目。黄河对历代王朝兴衰、对国计民生太重要了。在历史地理学界,黄河一直是个重要的研究领域,以前很多学者都做了广泛研究,比如说清朝乾嘉学者中间有几位专门是研究黄河的,我的老师谭其骧教授,他的同辈学者史念海教授都专门研究过黄河变迁。我在20多年前写过一本小册子《滔滔黄河》也关注到这个问题,但真正使我在研究过程中感到豁然开朗的是什么呢?就是我注意到马克思主义唯物史观的基本原理,从而使得我对黄河文明与中华民族的关系,有了比较全面的认识。”

葛剑雄解释道,什么是文明?一般的说法就是某一个特定的人类群体在一个特定的时间和空间范围内所创造的物质财富和精神财富的总和。中华文明就是中华民族已经创造的物质财富和精神财富的总和。“意义更重的当然是精神财富,但它的基础是什么?物质财富。就像恩格斯在马克思墓前的演说中所指出的:‘马克思发现了人类历史的发展规律,即历来被繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。’当我们用历史唯物论来认识河流和人类文明的关系,来认识黄河和中华文明的关系,就能把这个因果关系看得非常清楚。从这个角度去研究,实质性的问题才能够被发现或者得到比较圆满的解释。”

葛剑雄和黄河的缘分,其实在他的青年时代就已开始。“年轻时,我经常在地图上看黄河。当时看到报道,毛泽东主席在视察黄河时曾说过,他希望能骑着马沿黄河走一次。看到黄河上游蜿蜒于高原雪山之间,两岸都是深棕色。那时我的职业是中学老师,与考察、研究、探险沾不上边。自己拥有的交通工具是一辆自行车,每个月的工资不过三四十元,我自然不敢发这样的宏愿。”

第一次见到黄河是在1966年11月,在从上海到北京的火车上,一出济南站,他就急切地看向窗外。“只是不无失望”,葛剑雄叹道:“与我此前在南方见过的江河相比,丝毫感觉不到想像中的黄河应有的气势。”

1978年后,葛剑雄成了复旦大学历史地理专业的研究生、大学教授,有机会在郑州、风陵渡、开封、兰州、炳灵寺、包头、河口村、银川、三门峡、壶口、老牛湾等地观赏黄河,感受黄河,考察黄河。或在岸边驱车,或走过跨河桥梁,或沿峡谷步行,或在河上泛舟,或在遗址怀古,还有几次在飞机上俯瞰,这才目睹黄河的万千气象。最难忘的还是1982年,他到壶口瀑布,看到奔腾的黄河,深受震撼。

那个“沿黄河走一遍”的梦一直留在他的脑子里。但当年,在黄河上中游的不少河段还没有修通沿河岸的道路,“要绝对地沿着黄河走一遍,无论是骑马还是开车,依然只能是一种愿望。”尤其是,1981年至1982年5月31日,一位考察家完成了徒步全程考察黄河。“看了他的事迹,我知道常人是不可重复的。我有自知之明,只能企盼再多看几段黄河。”

何以黄河流域

“我们今天讲黄河是我们的母亲河,黄河流域是中华文明的发祥地,这已经为大量历史事实所证明,是毫无疑义的。”

葛剑雄指出,历来都有一个说法:黄河是中华文明的摇篮。近年来,有些人提出,中华文明的摇篮不止一个。理由是在黄河流域以外地区,如长江中下游、四川盆地、辽河流域、燕山山脉等地,也有很发达的早期文明。有人据此认为,有关黄河在中华早期文明形成和发展过程中的地位的结论应该重写。

“实际上,我的看法并没有改变。如果我们尊重历史事实,不抱任何偏见的话,就可以十分明确地得出结论:根据迄今为止的科学研究,包括考古发掘的成果,上述看法完全站不住脚。特别是近年公布的中华文明探源工程的成果,已经对这些质疑作了回答。大家很关注的三星堆,还有良渚——良渚文化时间很早,出土的玉器工艺也已非常发达,但是到现在我们还找不到他们延续发展的证据,中间都断节、消失了。而黄河流域的文明,从5800年以前基本上有雏形,发展到3800年形成了以二里头为代表的更为成熟的文明形态,成为中华早期文明的核心,起到引领作用,并且由它扩散到全国,以前把它解释得很神奇,甚至拿《周易》八卦说事,其实根本的原因还是物质条件。黄河孕育了中华文明,这绝不是偶然的,有它必然的因素。”

他分析说,首先,黄河所处的位置是最有利的。“回顾整个人类历史,我们可以发现在寒带、在热带的河流,它对人类的文明产生和发展起的作用很小,甚至完全没有。而黄河流域所处的位置在4000、5000年前,气候比今天温暖。根据气象学家的分析,那些年平均气温要比今天高摄氏2到3度。这样温暖的气候就保证了充沛的雨量,使黄河成为一个适合早期农业、牧业产生和发展的环境。”

另一个重要的因素是土地。黄河中下游是黄土高原和黄土冲积形成的平原,土壤疏松,地势平坦,一般没有原始森林和茂密的植被,非常适合早期以原始或者简单工具进行开发。这片当时北半球最大的农田,其面积比尼罗河三角洲、中东新月型地带农田加上两河流域土地的总和还多。而且黄河中下游地区土地是连成一片的,中间没有大的地理障碍——这也是后来中国大一统政体得以形成的地理基础。

种种“先天”因素让黄河成为适合早期农牧业产生及发展的“绝佳土壤”,这片土地滋养着中国大部分的人口。“比如说西汉,当时全国6000多万人口中的70%以上就是黄河中下游这片土地滋养的。正因为这样,中国早期的文明就产生在这片土地上。我们现在正式公布的结论是认为陶寺遗址非常可能就是尧都。之所以留有馀地,那是现在还没有发现相关的文字。那里已经探明总共有400万平方米连片的建筑,还有大批高等级的贵族墓地、祭祀场所。这么大的一个统治阶层、贵族阶层,加上专业的祭祀人员、巫师、工匠、士兵⋯⋯需要多少粮食来供养他们?如果没有大范围的农田、足够的食物,这样的文明是不可能形成的。”

最初,葛剑雄把河流与人类发展的关系作为研究的切入口,但他很快发现,“并不是所有的大河都能够孕育、发展出人类重大的文明。”

孕育华夏认同

作为中华文明的发源地,黄河中下游历史地位的形成还有后来的一些其他重要因素,比如人口迁移和文化融合,这些因素孕育了精神财富的力量。

首先是广泛吸收外来文明的影响。葛剑雄指出,像青铜器的冶炼技术,经考证,是从巴比伦沿经新疆传播而来。只是从原先的武器,到中国后逐渐变成了礼器,后来用作祭祀,铭文也成为重大事件的记录。排在五穀之首的小麦栽培技术是从西亚和中亚传播而来;黄牛和绵羊等家畜的饲养技术也是由外传入;马则从高加索输入,原用作骑行,但赵武灵王增加了运输的作用,逐步取代了兵车。“这些都在黄河流域,在这一片黄土地上得到充分发展、运用、优化和本土化。”

很多人知道,在宝鸡出土的青铜器“何尊”上的铭文里,“宅兹中国”是“中国”一词最早的出处。周武王打败了商纣王,攻下商的都城后,“廷告于天”:“我现在把中国当我的家园了(余其宅兹中国)”,中国的含义就是当时最高统治者居住的地方。夏商周三朝国都都不出黄河中下游范围,在北宋之前,黄河流域始终是中国经济文化中心,也是统一时期的政治中心:秦朝的咸阳、汉朝的长安、东汉的洛阳、唐朝的长安、宋朝的开封。“元朝大都其实也没有离开广义的黄河流域,因为历史上黄河下游的河道最北面曾经在天津出海,在这个时候北京亦属黄河流域。”

秦汉和唐宋是黄河流域的辉煌时期。黄河儿女繁衍生息,因战乱向其他地域迁移,走向全国乃至世界。葛剑雄指出,今天,在河南、山东、河北、安徽,乃至大半个中国,还广为流传着一首歌谣:“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树。”“历史上的几次大的人口南迁,将黄河文明、中原文化带向各地。我们讲黄河儿女遍四方,这是曾经出现过的移民史上的历史事实。一个有趣的现象是,不少南方的少数民族,族谱里大多有祖上由北方迁入的记载。从系统上讲,南方很多基因都是本土的,但他们还是会把自己的根追溯到黄河流域、追溯到中原,这就是文化认同。”

而人口迁入边疆民族,使得华夏文化得到广泛传播。黄河流域的华夏迁入到匈奴、乌桓、鲜卑、河西走廊;唐末五代时,大量人口迁入契丹、渤海国;蒙元之际,蒙古人西征,把大量的河北人带到中亚、西亚;到了近代又是大批人闯关东、走西口,乃至在左宗棠平定新疆后大量人口移民西北边疆。

葛剑雄认为,黄河流域另一个大的贡献是各族人民的大融合。“在向各地输出移民的同时,黄河流域也大量吸收其他地区的移民,特别是来自周边地区、外国的非华夏移民。鲜卑、乌桓、东胡、羌、突厥、党项、高丽、契丹等等各族人都曾经进入黄河流域。这些民族极大多数已经融合进华夏了。他们不是肉体消失了,而是作为民族消失了⋯⋯作为各民族的大熔炉,包括犹太人等等都到黄河流域融入到中华民族大家庭中。所以,黄河流域可以说是中华各民族一个主要的发源地。”他强调,无论是黄河流域人口的迁出还是迁入,对中国历史的进程、中国疆域的扩展、中华民族的形成、中华文明的丰富和进步,都具有十分重大的甚至是决定性的意义。

黄河姓“黄”

“认识黄河文化的重要性,不是复古而是创新,实现现代化转换。”葛剑雄说,毕竟,黄河流域的历史人文资源是独一无二的,但黄河生态很脆弱,其保护开发备受关注。

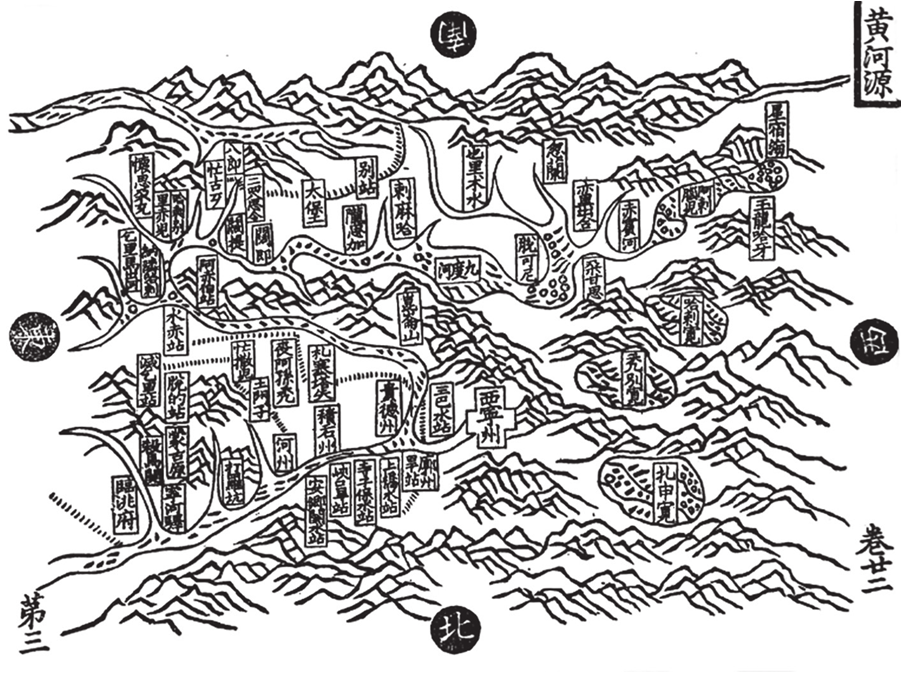

地图上呈“几”字形的黄河,比起世界上很多大河,包括形成于300万年前的长江,要年轻得多。这条流经9个省(自治区),长度中国第二、世界第五的大河,直到10万年前至1万年前的晚更新世,才演变为从河源到入海口贯通的大河。

历史上,黄河曾多次改道,也曾给中华民族带来过诸多灾害。葛剑雄解释,黄河流经世界最厚最大的黄土高原和黄土冲积平原,早期是一个巨大优势,但是后期负面影响、消极作用也慢慢显现出来了。“黄河每年在下游河道堆积4亿吨泥沙,到开封城时形成了特殊的“悬河”,即河床比两岸要高出8至10米,最高的地方20米,仅靠堤坝阻挡;下游因而多次改道,1948年,黄河才改回故道。”

自古以来,黄河安澜就是人民安居乐业、国家欣欣向荣的保证和象征。在过去70年中,国家通过石坑造林、草方格固沙等措施治理水土流失,黄河已实现安流。不过,葛剑雄认为,黄河姓“黄”,它毕竟流经黄土高原,不可能做到,也没有必要追求绝对的清澈。现在流入黄河的泥沙已经大大减少,黄河比历史上任何时候都已经更清了。

他认为:以前,人们有一种要改变自然的观念,现在的观念是,泥沙也是宝贵的资源,只要黄河不对人类造成危害,尽量不要轻易改变它。现在黄河入海的地方,是1948年形成的三角洲,差不多4000平方公里的土地就是这么来的,黄河沿线流域每年都会“长”出新的土地。如果流入的泥沙少了,这样的土地非但长不出来,有些地方还可能被海水侵蚀,甚至出现海水倒灌,影响沿海地区的安全。

“所以说,清与不清是辩证的,我们可以通过自然和人工条件,保证每年还有一定量的泥沙入海,同时又不影响到黄河本身河道的安全,这是未来我们面对的一个新课题。黄河不能完全变清,不仅仅是情感上对色彩的需要,其实也是保证黄河平稳,此消彼长动态的成长的需要。通过科学手段处理黄河的泥沙淤积,就会化害为利。”

葛剑雄透露,目前有四个国家文化公园在建造——黄河国家文化公园、运河国家文化公园、长城国家文化公园、长征国家文化公园,届时作为华夏认同的黄河文明,作用不言而喻。“因为历史人文资源是不可替代再生的。人类社会在解决了生存问题后,肯定更多去关注精神生活。可以预见到,在未来中华民族复兴过程中,黄河流域的人文资源会起更大作用。”

(本文原载于2021年7月3日维港观察)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073