当前位置 > 媒体报道详细页

苏精︱年近半百,卖屋读书——我的档案因缘

评论内容:

我和档案很有缘,四十五年来见了不少中文和英文档案,我出版的书都利用了档案。从1992年读研究生以来的三十年间,更是日常与档案为伍,抄档案、读档案、用档案占了我日常生活的大部分时光,也是我念兹在兹的工作,我还教过两次辨识英文手稿档案的课。

我和档案的缘分始于1977年几乎同时接触的两种档案:台北的“中央图书馆”档案与“中央研究院”近代史研究所的外交档案。当时我是“中央图书馆”的总务组主任,经常巡视馆内各处环境与设备等。有天我在特藏组的杂物储存室看到两个颇大的竹篾箱笼,好奇打开一看,里面装满了“中央图书馆”在南京和重庆两个时期的公文,都是1949年时运到台湾的文书档案,一直就层层堆在角落的竹笼里,这一幕在我心中留下了深刻的印象。

1978年我调往秘书室工作,办公室的环境比起拥挤又嘈杂的总务组好得多,便想起了那两个装满档案的竹笼。征得特藏组的同意后,我将竹笼移到秘书室,每天利用中午休息的时间,独自一人慢慢地依照我自订的一些主题整理,并收纳在一个个黑色或蓝色卷夹里,再竖起排列在办公橱柜中。大约经过一年时间,漂洋过海来台已经三十年的档案全部重见天日,我也得天独厚有幸徜徉在前人留下的文献手泽当中。

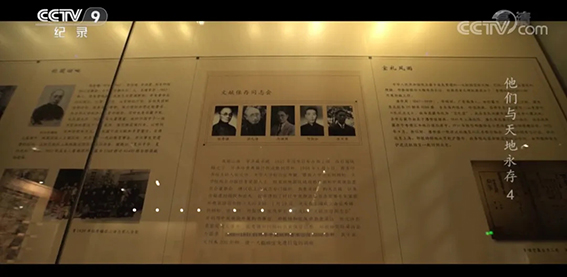

在这些档案里,最吸引我的是抗日战争中在沦陷区搜购古籍的大批文献。在教育部与中英庚款董事会支持下,图书馆馆长蒋复璁自重庆潜赴香港、上海,联络一些沦陷区内的学者、专家,冒着生命危险,以“文献保存同志会”之名,暗中搜购已经流出和可能流出的私人藏书,分别藏在上海、香港各地。太平洋战争爆发后,在香港的部分藏书被日人运往东京,直到抗战胜利后经过交涉才回到祖国,和分藏各地的古籍会合团圆。相关人员的冒险犯难、整起行动的曲折艰辛,犹如小说或电影般的离奇情节,在一页又一页书信的字里行间,一幕接一幕扣人心弦地上演着抢救文献的真实大戏。我深深感受到整起行动的震撼,于是将这些简直令人难以置信的人和事,写成《抗战时期秘密搜购沦陷区古籍始末》一文,刊登于1979年11月号的《传记文学》月刊上。

以这批档案为基础,我陆续又撰写发表一些藏书家的生平与藏书事迹,后来集成《近代藏书三十家》一书,1983年由《传记文学》出版社印行。也主要因为此书,我在图书馆的职位从编辑升等为编纂。没想到从储藏室角落尘封的竹笼中发掘出来的档案,竟带给我这样的幸运。

在整理图书馆档案的同时,我也关注“中研院”近史所收藏的外交档案。当时我对清末学习外国语文、培育外交翻译官的同文馆很感兴趣,也利用业余时间搜集京师同文馆、上海广方言馆和广东同文馆的史料。由于京师同文馆隶属于总理各国事务衙门,我试图到“中研院”近史所借阅外交档案中的总理衙门档案,可惜的是其中的同文馆部分早已在八国联军侵华时全部亡佚,所以我在1978年出版的《清季同文馆》一书中,没能利用到总理衙门的档案。不过我继续修订并扩充内容,增加十篇关于同文馆师生的文章,为此又屡次前往近史所借阅外交档案,从其中的《出使设领档》抄录了不少同文馆出身的外交官文献,将先前的《清季同文馆》增补修订成《清季同文馆及其师生》一书,于1985年自行出版。如今偶尔翻出尚存约一百张(两百页)抄录外交官文献的资料卡片,上面抄录的小字密密麻麻,想起当年为求快速,尽量以小字密密抄录,没想到经过约四十年岁月以后,字迹都变得有些模糊漫漶了。

1992年再度接触档案时,我已经不是图书馆员,接触的也不再是中文档案。这年我四十六岁,辞去图书馆特藏组主任的工作再当学生,前往英国利兹大学(University of Leeds)英文系攻读“目录学、出版史与校勘”的硕士学位。撰写学位论文《上海墨海书馆研究》时,必须利用墨海书馆所属的伦敦传教会档案,可是伦敦会的档案保存在伦敦的亚非学院(School of Oriental and African Studies)图书馆。我两次从利兹到大约三百公里外的伦敦,第一天的时间几乎都花在交通转车和旅馆上,第二天可以专心抄录档案,第三天下午又得赶回利兹,以便次日上课,因此抄录所得不多。

后来改到在利兹东北方约三十公里的瓦尔屯(Walton)乡间的大英图书馆文献供应中心(British Library Document Supply Centre),看伦敦传教会档案的缩微胶片,可以当天来回。但缩微胶片看一整天下来,总是疲累加头昏脑胀、眼花,加上当时才刚面对英文手稿不久,即使主持墨海书馆的传教士麦都思(Walter H. Medhurst)笔迹并非很难辨识,我还是有些如读天书一般,幸好最后总算完成了学位论文。至今难忘的景象是每当黄昏时刻离开文献供应中心,落日余晖逐渐黯淡,飞鸟或盘旋田野上空,或在倾颓的农舍屋顶啼叫,我独自一人在荒郊路旁候车,四顾茫茫,真有遗世而独立之感,身体疲倦加上心头苍凉,恨不得公交车能早些在路的尽头出现。

尽管不便和困难,在利兹的经验却开启了我三十年来利用传教会档案做研究之门,只是想不到还有更困难的事在后头。我完成硕士学业回到台湾,原来在信上表示欢迎我再回图书馆的馆长,当面告诉我已无缺可用,爱莫能助。我也找不到其他合适的工作,在中年无业、进退维谷的窘境下,我孤注一掷卖了仅有的房子,怏怏再往伦敦攻读博士学位,并以《伦敦会的中文印刷事业》为博士论文题目,其广度、深度和难度都远过于硕士论文,单是得看的档案就大量增加。幸好就读的伦敦大学学院(University College London)就在亚非学院近旁,宿舍也在伦敦近郊,于是我从1994年年初开始了为期三年与伦敦会档案日常为伍的生活。由于博士课程不必上课,我的大部分时间都耗在亚非学院图书馆抄录档案,有人还以为我是亚非学院的学生。

既然不久前才在利兹尝到档案手稿不易阅读的苦味,何以再赴伦敦又选择同样性质而更为困难的论文题目,岂不是自寻烦恼或自讨苦吃?原来我从撰写近代藏书家以来,不免会遇到十九世纪末年西式活字印刷在中国兴起,并导致木刻版印衰落的问题,但遍读相关的记载与论著后,都无法清楚了解西式中文活字印刷究竟如何兴起并取代木刻,只含糊笼统知道是基督教传教士造成的结果,因此心中抱着期望,有机会的话就自己动手一探究竟。前往利兹研读西方的目录学、出版史与校勘,是为这种想法打下基础,硕士论文撰写墨海书馆则是试探性的行动,接着再前往伦敦就读,进一步以和西式中文活字印刷密切相关的伦敦会为研究对象,似乎就是顺理成章的事了。

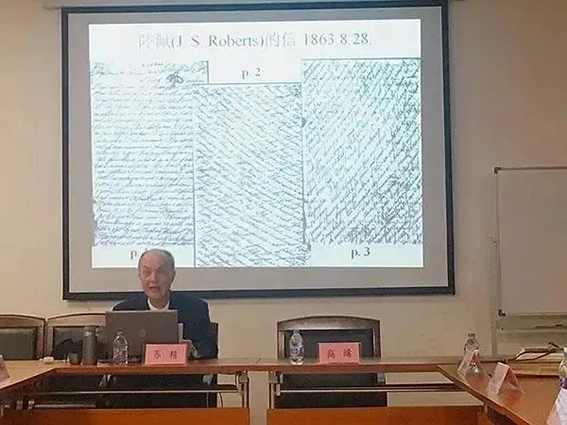

说来容易,实际动手却困难重重。掌握第一手史料当然是研究的起步,以西式活字取代木刻印刷的传教士档案已在眼前,而如何转写出英文手稿的内容却是一大难关。在利兹,开始时还真是举“字”维艰,我曾向附近座位的读者求教一些难以辨识的文字,却没有一位能帮得上忙。我也领悟到唯有靠自己才行,于是一字一字慢慢辨识抄写,认不出的字暂时搁着,过会儿或隔天甚至两三天再回头辨识,实在认不出也只能留白放弃。到伦敦后,又经过一段时日的摸索,逐渐熟悉那些传教士书写的习惯或模式,大约一年后才算是比较上手了。回首前尘,每每想起当年转眼半百、已无退路的自己,在异乡的图书馆内独自竭力辨识传教士书信中的一字一句,此情此景,是此生不能磨灭的记忆。

辨识的速度逐渐加快,三年下来,我从1804年伦敦会决定开创中国传教事业起,到1873年结束中文印刷工作,先后抄录了该会的理事会及秘书处,第一位来华传教士马礼逊,接踵而来在南洋各地,以及鸦片战争后在香港与上海传教士的相关书信文件,大约150万字的内容。此外,由于马礼逊在英国东印度公司的广州商馆兼任翻译及中文秘书,而该公司和中文印刷出版颇有关系,我分别到大英图书馆与公共档案局(Public Records Office)两处,抄录它们所藏东印度公司的部分档案;也到伦敦的卫尔康医学史研究所(Wellcome Institute for the History of Medicine)抄录所藏的马礼逊与传教医生合信(Benjamin Hobson)的家庭档案;又因为英国圣经公会(British and Foreign Bible Society)经常补助伦敦会的印刷经费与机器,我又前往收藏该会档案的剑桥大学图书馆抄录相关的内容;英国宗教小册会(Religious Tract Society)同样补助印刷费用,而该会档案收藏在亚非学院图书馆,我当然也就近抄录了一些。以上这几个机构团体的档案,连同最主要的伦敦会档案,都成为我撰写博士论文的基础史料。就因为有这些自己辛苦一手建立的文献作为凭借,我得以在规定最少三年的修业期限内完成论文并通过口试,总算没有白费了卖屋读书之计。当时正值我年过半百,迈入五十一岁。

回台湾后,我从1997年初开始在大学任教,也继续研究工作。由于才从英伦的档案宝山回来,有如看过黄山不看岳一般,总希望还能继续利用第一手史料的档案进行研究。正好香港浸会大学图书馆藏有丰富的基督教传教会档案,虽然并非正本,而是缩微胶片和胶卷,却已经非常难得而且足够我用。此后十多年间,我每年总不止一次专程前往香港看档案,遇有研讨会赴港时,也必然要顺便看些档案才肯心满意足离港。等到2004年我决定专注研究而自教学工作退休,此后更常到港,但浸会大学图书馆的档案部门晚上不开放,我无处可去,就留在馆内浏览鸦片战争前《广州记事报》(The Canton Register)和《广州新闻报》(The Canton Press)两种英文报的缩微胶卷。如此断断续续过了四年,竟然将林则徐《澳门新闻纸》内容的所有出处找齐了,这是以往没有人知道或做到的事。后来我将这些“发现”整理出版成《林则徐看见的世界:〈澳门新闻纸〉的原文与译文》一书(2017)。看档案还能附带这么大的意外丰收,确是无论如何也想不到的好处。

1997年起我研究的范围略有扩大。在印刷出版史以外,还包含以传教士为中心的中西文化交流史,例如传教士与华人的互动、传教士办理的学校教育、华人基督教徒的想法与行为等,而我抄录与利用的传教会档案也随之扩充,在伦敦会以外,又包含对华传教的四个重要团体:美部会、美国长老会外国传教部、美以美会,以及大英公会(Church Missionary Society)。从2000至2010年这十年间,我陆续撰写出版《马礼逊与中文印刷出版》(2000)、《中国,开门!》(2005)、《上帝的人马》(2006)、《基督教与新加坡华人》(2010)四部书,其中固然有许多关于印刷出版的内容,也包含不少其他主题的研究,但整体是以先前抄存的伦敦会档案,加上新增的几个传教会档案为史料基础而完成的。

我的研究范围超出了印刷出版史,但自己心里很清楚,关于西式中文活字印刷兴起的研究,我只完成一半,即伦敦会从马礼逊来华到香港英华书院的探究;另一半根本没有进行,那是后起但同样重要的美国长老会外国传教部的中文印刷事业,也就是从澳门华英校书房、宁波华花圣经书房,到上海美华书馆的系列探讨。

2011年时我决定还是收拾一下“玩”心,至少应该完成长老会这一半的研究,才不负自己多年来关注西式中文活字印刷兴起的初衷,于是开始我研究“工序”的第一步:抄录档案。稍早时我推荐“中央图书馆”购买一些传教会档案的胶卷和胶片,当时都已到馆可用,其中就包含长老会外国传教部的档案在内,因此我不必再赴香港,在台北即可抄录。同时自己已有将近二十年辨识英文手稿的经验,进行起来比以往顺畅得多。在图书馆的胶卷阅读机器前接连坐了约半年后完成抄录,再以将近两年工夫写出五篇论文,并同已有的文章合成《铸以代刻》书稿,先由台湾大学出版中心印繁体字版,入选“《南方都市报》2014文化年鉴图书榜”,再由中华书局出简体字版,又获得“《新京报》2018年度好书奖”的荣誉,还有一些媒体也给予好评。这是我生平写文章、著书和研究难得一次的获奖,我真高兴以档案为依据写成的书能获得普遍的肯定。

《铸以代刻》是我工作生涯的顶点,而自己年逾七十,理应知足并见好就收。一转念又想起在抄写传教士档案时,经常看到他们印刷出版以外其他工作的记载,如讲道、办学、医疗、慈善等。其中我比较有兴趣的是医疗活动,也顺便抄录了许多这方面的档案内容,还不乏人所不知或知而不尽的记载,如果就此不用,似乎可惜了这些有价值的文献。因此不顾自己是医疗史的外行人,决定整理所抄的医疗活动相关档案,再补抄一些新的内容,一并撰写成文,于2019年由上海交通大学出版社印行《仁济济人》一书,专注于上海仁济医院的历史;2020年再由中华书局出版《西医来华十记》一书,较广泛涉及十九至二十世纪初年西方医学传入中国的人和事。两书的内容有四篇重复,事先已经双方出版社同意。没想到《西医来华十记》问世后反响不错,各种媒体上的书评不少,而且鼓励远多于指责,我着实感到意外,因为我并未,也没有能力高谈宏论书中的人和事,只是将档案的内容平实地呈献给读者,再略抒自己的感想而已。想来或许正是如此,大家认为我没有功劳也有苦劳,而对我厚爱有加了。

2018年我到上海参加仁济医院举办的院史论坛,同时与会的复旦大学高晞教授在论坛结束后告诉我,坐在她后面的两位听众低声交谈,其中一位说,我以该院档案内容为本的报告,应当是一个研究团队整理和讨论后的成果,而演示文稿也应该是“我的助理”制作的,只是由我出面演示。那位听众可能是以当前一般研究(尤其是科学研究)的情形来衡量我的报告和演示文稿,却不知道我是名副其实的“个体户”,从在图书馆借阅、抄写或复印,到辨识手稿、录入电脑、阅读吸收和撰写论文,再到制作演示文稿,都是自己一手包办,从来没想过可能会有研究助理的一天。

在我与档案为伍的生涯中,有一次特别的美国之行。2019年,耶鲁大学庆祝其图书馆中文书收藏150周年,邀我于当年10月31日以《卫三畏与中文印刷》为题在图书馆发表演讲,内容当然还是奠基在档案上头。在演讲前后,我有机会到该校图书馆的特藏部与贝内基(Beinecke Library)善本与手稿图书馆,分别阅览和拍照卫三畏遗留的部分档案书信,又与孙康宜教授师生同访该校神学院的图书馆,参观一些来华传教士的英文手稿。

离开耶鲁大学后,我转往费城的长老会历史学社,借阅以美华书馆为主的档案,为期一周。该社收藏美华所属的外国传教部档案,自最早的1837年至1911年部分,于1960年代拍摄成缩微胶卷后已经全数销毁无存,1912年以后的原件则尚在该社库房中,利用者只有造访该社才见得到。我借阅的主要是1912年至1931年美华结束前二十年间的档案原件,该社允许拍照,因此那几天我利用这难得的机会尽情多看,也手不停地拍照,共拍摄一千多页的档案,转写成约二十万字的史料,据以写成《盛极而衰:美华书馆的后半生1888—1931》长文。曾经长期是中国最大印刷出版机构的美华,究竟如何衰退以至结束,其原因与经过如何,以往欠缺研究,我竟有机会掌握第一手史料探讨美华历史的最后一页,实在深感荣幸。

造访长老会历史学社期间,我曾获邀进入档案库房参观。只见广大的库房中密集排列的书架,几乎自地板至天花板都放满档案,颇有汗牛充栋、满坑满谷之感。我不禁想起昔日档案保管者对于利用的态度极为保守。大英图书馆的东印度公司档案阅览室内,有穿着制服的警卫不停地在座位旁来回巡视;伦敦大学亚非学院只准以铅笔抄写,其他一概禁止,更别谈拍照,但长时间手握铅笔抄写会使手指僵硬不灵,档案管理员只担心档案是否完好,才不理会利用者的痛苦不便,管理员还经常从图书馆天井式的二楼往下监视利用者,发现有人以其他笔抄写,便立即通知图书馆员制止。曾几何时,新一代的档案管理员观念已经大为改变。2010年我得到台湾“清华大学”资助,再度前往亚非学院看档案两周,竟已准许拍照,连执笔抄录之烦都免了,尽管回台湾以后还得转写出来,但估计那两周所得或许还多于以往抄录一整年的数量。

在利用档案的生涯中,陆续有人问我如何学习英文手稿的辨识。由于我自己没有特意学过,而是从看档案中积累经验,所以也只能告以多看和要有耐心,至今我还是常遇到怎样也辨识不出的难字。不过我确实教过两次手稿辨识班,可说是我教过的课中最特殊的一门。先是2010年前后在台湾“清华大学”历史研究所兼职时,整理出自己档案入门以来的各样心得,配上由易至中等难度的各种手稿样本,除教室上课外,还有课后作业,如此教了一学期辨识英文手稿的课,学生六七人,其中一位后来在出国深造前告诉我,他学以致用,为一名学者解决了几个手稿辨识的难题,我听了非常高兴。2019年,武汉的华中师大中国近代史研究所邀我教同样的课,分两学期,每学期三周,每周三次,相当于平常一学期课的时数。我根据先前教课的经验大幅度修订教学方式和教材,华中师大的老师、博士后、研究生都有人上课。后来听说几名学生即学即用,在课余整理该所收藏的贝德士(Miner S. Bates)教授遗稿,进步之快真让我感到后生可畏。希望她们不论是自己深造,还是为人服务,都能在手稿辨识和利用上继续精进,我不但欣慰,也与有荣焉。

(本文摘自苏精教授新著《美华书馆:档案如是说》中《我与档案》一文,5月10日发表于澎湃新闻)

美华书馆曾长期执西式中文印刷出版业的牛耳,对近代中国思想与知识的传播有过重要贡献。

本书主要从海外一手英文档案入手,以人、事、物小切口研究美华书馆1844—1931年八十八年的兴衰史,涵盖美华书馆数任主任的更替、中文铅活字技术的数次革新、内部经营管理与迁址等。既首次详细叙述诸如美华事业奠基性人物柯理、姜别利的生平与个性,又将王凤甲、鲍哲才等中国工匠纳入研究视野;首次详细论证美华书馆各类活字的发明、构成以及来源,回应学界有关争论与质疑;首次将美华书馆搬迁至北京路、北四川路等的起因、经过与结果予以细致阐述,指出美华书馆由盛转衰的内外根源,纠正美华最终歇业的具体时间;首次介绍自身如何与美华书馆档案结缘,如何查找、利用档案以进行印刷史相关研究等。

美华书馆曾长期执西式中文印刷出版业的牛耳,对近代中国思想与知识的传播有过重要贡献。

苏精先生的新著《美华书馆:档案如是说》从海外一手英文档案入手,以人、事、物小切口研究美华书馆1844—1931年八十八年的兴衰史,涵盖美华书馆数任主任的更替、中文铅活字技术的数次革新、内部经营管理与迁址等。

本书附录的《我与档案》一文回顾了苏精先生四十五年来如何利用档案进行印刷出版史相关研究的经历,首次介绍其如何与美华书馆档案结缘,读来十分感人。

我和档案很有缘,四十五年来见了不少中文和英文档案,我出版的书都利用了档案。从1992年读研究生以来的三十年间,更是日常与档案为伍,抄档案、读档案、用档案占了我日常生活的大部分时光,也是我念兹在兹的工作,我还教过两次辨识英文手稿档案的课。

一 结缘中文档案

我和档案的缘分始于1977年几乎同时接触的两种档案:台北的“中央图书馆”档案与“中央研究院”近代史研究所的外交档案。当时我是“中央图书馆”的总务组主任,经常巡视馆内各处环境与设备等。有天我在特藏组的杂物储存室看到两个颇大的竹篾箱笼,好奇打开一看,里面装满了“中央图书馆”在南京和重庆两个时期的公文,都是1949年时运到台湾的文书档案,一直就层层堆在角落的竹笼里,这一幕在我心中留下了深刻的印象。

1978年我调往秘书室工作,办公室的环境比起拥挤又嘈杂的总务组好得多,便想起了那两个装满档案的竹笼。征得特藏组的同意后,我将竹笼移到秘书室,每天利用中午休息的时间,独自一人慢慢地依照我自订的一些主题整理,并收纳在一个个黑色或蓝色卷夹里,再竖起排列在办公橱柜中。大约经过一年时间,漂洋过海来台已经三十年的档案全部重见天日,我也得天独厚有幸徜徉在前人留下的文献手泽当中。

在这些档案里,最吸引我的是抗日战争中在沦陷区搜购古籍的大批文献。在教育部与中英庚款董事会支持下,图书馆馆长蒋复璁自重庆潜赴香港、上海,联络一些沦陷区内的学者、专家,冒着生命危险,以“文献保存同志会”之名,暗中搜购已经流出和可能流出的私人藏书,分别藏在上海、香港各地。太平洋战争爆发后,在香港的部分藏书被日人运往东京,直到抗战胜利后经过交涉才回到祖国,和分藏各地的古籍会合团圆。相关人员的冒险犯难、整起行动的曲折艰辛,犹如小说或电影般的离奇情节,在一页又一页书信的字里行间,一幕接一幕扣人心弦地上演着抢救文献的真实大戏。我深深感受到整起行动的震撼,于是将这些简直令人难以置信的人和事,写成《抗战时期秘密搜购沦陷区古籍始末》一文,刊登于1979年11月号的《传记文学》月刊上。

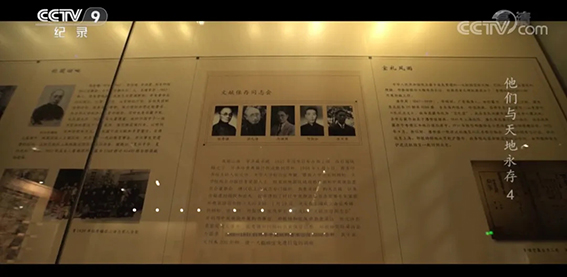

文献保存同志会(图片来源:纪录片《他们与天地永存》)

以这批档案为基础,我陆续又撰写发表一些藏书家的生平与藏书事迹,后来集成《近代藏书三十家》一书,1983年由《传记文学》出版社印行。也主要因为此书,我在图书馆的职位从编辑升等为编纂。没想到从储藏室角落尘封的竹笼中发掘出来的档案,竟带给我这样的幸运。

在整理图书馆档案的同时,我也关注“中研院”近史所收藏的外交档案。当时我对清末学习外国语文、培育外交翻译官的同文馆很感兴趣,也利用业余时间搜集京师同文馆、上海广方言馆和广东同文馆的史料。由于京师同文馆隶属于总理各国事务衙门,我试图到“中研院”近史所借阅外交档案中的总理衙门档案,可惜的是其中的同文馆部分早已在八国联军侵华时全部亡佚,所以我在1978年出版的《清季同文馆》一书中,没能利用到总理衙门的档案。不过我继续修订并扩充内容,增加十篇关于同文馆师生的文章,为此又屡次前往近史所借阅外交档案,从其中的《出使设领档》抄录了不少同文馆出身的外交官文献,将先前的《清季同文馆》增补修订成《清季同文馆及其师生》一书,于1985年自行出版。如今偶尔翻出尚存约一百张(两百页)抄录外交官文献的资料卡片,上面抄录的小字密密麻麻,想起当年为求快速,尽量以小字密密抄录,没想到经过约四十年岁月以后,字迹都变得有些模糊漫漶了。

二 结缘英文档案

1992年再度接触档案时,我已经不是图书馆员,接触的也不再是中文档案。这年我四十六岁,辞去图书馆特藏组主任的工作再当学生,前往英国利兹大学(University of Leeds)英文系攻读“目录学、出版史与校勘”的硕士学位。撰写学位论文《上海墨海书馆研究》时,必须利用墨海书馆所属的伦敦传教会档案,可是伦敦会的档案保存在伦敦的亚非学院(School of Oriental and African Studies)图书馆。我两次从利兹到大约三百公里外的伦敦,第一天的时间几乎都花在交通转车和旅馆上,第二天可以专心抄录档案,第三天下午又得赶回利兹,以便次日上课,因此抄录所得不多。

后来改到在利兹东北方约三十公里的瓦尔屯(Walton)乡间的大英图书馆文献供应中心(British Library Document Supply Centre),看伦敦传教会档案的缩微胶片,可以当天来回。但缩微胶片看一整天下来,总是疲累加头昏脑胀、眼花,加上当时才刚面对英文手稿不久,即使主持墨海书馆的传教士麦都思(Walter H. Medhurst)笔迹并非很难辨识,我还是有些如读天书一般,幸好最后总算完成了学位论文。至今难忘的景象是每当黄昏时刻离开文献供应中心,落日余晖逐渐黯淡,飞鸟或盘旋田野上空,或在倾颓的农舍屋顶啼叫,我独自一人在荒郊路旁候车,四顾茫茫,真有遗世而独立之感,身体疲倦加上心头苍凉,恨不得公交车能早些在路的尽头出现。

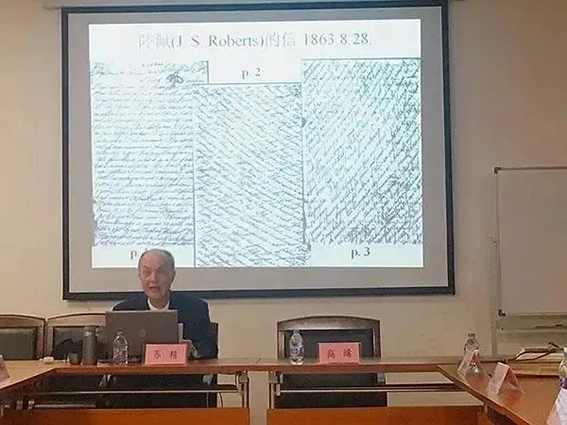

苏精教授在讲座上展示档案中的英文手稿

尽管不便和困难,在利兹的经验却开启了我三十年来利用传教会档案做研究之门,只是想不到还有更困难的事在后头。我完成硕士学业回到台湾,原来在信上表示欢迎我再回图书馆的馆长,当面告诉我已无缺可用,爱莫能助。我也找不到其他合适的工作,在中年无业、进退维谷的窘境下,我孤注一掷卖了仅有的房子,怏怏再往伦敦攻读博士学位,并以《伦敦会的中文印刷事业》为博士论文题目,其广度、深度和难度都远过于硕士论文,单是得看的档案就大量增加。幸好就读的伦敦大学学院(University College London)就在亚非学院近旁,宿舍也在伦敦近郊,于是我从1994年年初开始了为期三年与伦敦会档案日常为伍的生活。由于博士课程不必上课,我的大部分时间都耗在亚非学院图书馆抄录档案,有人还以为我是亚非学院的学生。

既然不久前才在利兹尝到档案手稿不易阅读的苦味,何以再赴伦敦又选择同样性质而更为困难的论文题目,岂不是自寻烦恼或自讨苦吃?原来我从撰写近代藏书家以来,不免会遇到十九世纪末年西式活字印刷在中国兴起,并导致木刻版印衰落的问题,但遍读相关的记载与论著后,都无法清楚了解西式中文活字印刷究竟如何兴起并取代木刻,只含糊笼统知道是基督教传教士造成的结果,因此心中抱着期望,有机会的话就自己动手一探究竟。前往利兹研读西方的目录学、出版史与校勘,是为这种想法打下基础,硕士论文撰写墨海书馆则是试探性的行动,接着再前往伦敦就读,进一步以和西式中文活字印刷密切相关的伦敦会为研究对象,似乎就是顺理成章的事了。

说来容易,实际动手却困难重重。掌握第一手史料当然是研究的起步,以西式活字取代木刻印刷的传教士档案已在眼前,而如何转写出英文手稿的内容却是一大难关。在利兹,开始时还真是举“字”维艰,我曾向附近座位的读者求教一些难以辨识的文字,却没有一位能帮得上忙。我也领悟到唯有靠自己才行,于是一字一字慢慢辨识抄写,认不出的字暂时搁着,过会儿或隔天甚至两三天再回头辨识,实在认不出也只能留白放弃。到伦敦后,又经过一段时日的摸索,逐渐熟悉那些传教士书写的习惯或模式,大约一年后才算是比较上手了。回首前尘,每每想起当年转眼半百、已无退路的自己,在异乡的图书馆内独自竭力辨识传教士书信中的一字一句,此情此景,是此生不能磨灭的记忆。

辨识的速度逐渐加快,三年下来,我从1804年伦敦会决定开创中国传教事业起,到1873年结束中文印刷工作,先后抄录了该会的理事会及秘书处,第一位来华传教士马礼逊,接踵而来在南洋各地,以及鸦片战争后在香港与上海传教士的相关书信文件,大约150万字的内容。此外,由于马礼逊在英国东印度公司的广州商馆兼任翻译及中文秘书,而该公司和中文印刷出版颇有关系,我分别到大英图书馆与公共档案局(Public Records Office)两处,抄录它们所藏东印度公司的部分档案;也到伦敦的卫尔康医学史研究所(Wellcome Institute for the History of Medicine)抄录所藏的马礼逊与传教医生合信(Benjamin Hobson)的家庭档案;又因为英国圣经公会(British and Foreign Bible Society)经常补助伦敦会的印刷经费与机器,我又前往收藏该会档案的剑桥大学图书馆抄录相关的内容;英国宗教小册会(Religious Tract Society)同样补助印刷费用,而该会档案收藏在亚非学院图书馆,我当然也就近抄录了一些。以上这几个机构团体的档案,连同最主要的伦敦会档案,都成为我撰写博士论文的基础史料。就因为有这些自己辛苦一手建立的文献作为凭借,我得以在规定最少三年的修业期限内完成论文并通过口试,总算没有白费了卖屋读书之计。当时正值我年过半百,迈入五十一岁。

三 更深浓的缘分

回台湾后,我从1997年初开始在大学任教,也继续研究工作。由于才从英伦的档案宝山回来,有如看过黄山不看岳一般,总希望还能继续利用第一手史料的档案进行研究。正好香港浸会大学图书馆藏有丰富的基督教传教会档案,虽然并非正本,而是缩微胶片和胶卷,却已经非常难得而且足够我用。此后十多年间,我每年总不止一次专程前往香港看档案,遇有研讨会赴港时,也必然要顺便看些档案才肯心满意足离港。等到2004年我决定专注研究而自教学工作退休,此后更常到港,但浸会大学图书馆的档案部门晚上不开放,我无处可去,就留在馆内浏览鸦片战争前《广州记事报》(The Canton Register)和《广州新闻报》(The Canton Press)两种英文报的缩微胶卷。如此断断续续过了四年,竟然将林则徐《澳门新闻纸》内容的所有出处找齐了,这是以往没有人知道或做到的事。后来我将这些“发现”整理出版成《林则徐看见的世界:〈澳门新闻纸〉的原文与译文》一书(2017)。看档案还能附带这么大的意外丰收,确是无论如何也想不到的好处。

1997年起我研究的范围略有扩大。在印刷出版史以外,还包含以传教士为中心的中西文化交流史,例如传教士与华人的互动、传教士办理的学校教育、华人基督教徒的想法与行为等,而我抄录与利用的传教会档案也随之扩充,在伦敦会以外,又包含对华传教的四个重要团体:美部会、美国长老会外国传教部、美以美会,以及大英公会(Church Missionary Society)。从2000至2010年这十年间,我陆续撰写出版《马礼逊与中文印刷出版》(2000)、《中国,开门!》(2005)、《上帝的人马》(2006)、《基督教与新加坡华人》(2010)四部书,其中固然有许多关于印刷出版的内容,也包含不少其他主题的研究,但整体是以先前抄存的伦敦会档案,加上新增的几个传教会档案为史料基础而完成的。

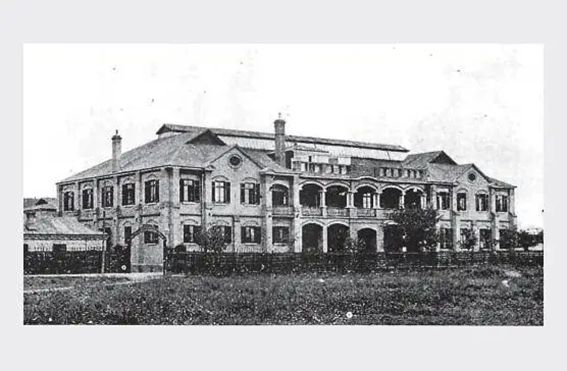

我的研究范围超出了印刷出版史,但自己心里很清楚,关于西式中文活字印刷兴起的研究,我只完成一半,即伦敦会从马礼逊来华到香港英华书院的探究;另一半根本没有进行,那是后起但同样重要的美国长老会外国传教部的中文印刷事业,也就是从澳门华英校书房、宁波华花圣经书房,到上海美华书馆的系列探讨。

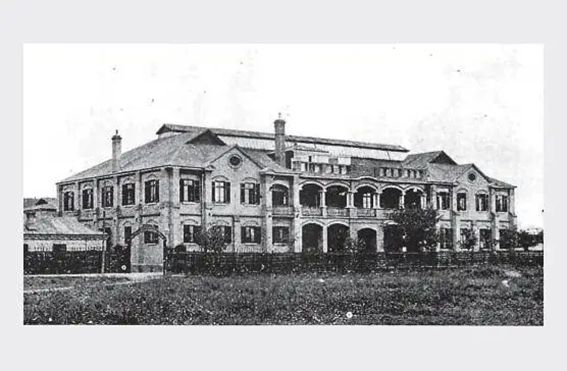

美华书馆在上海北四川路的旧址

2011年时我决定还是收拾一下“玩”心,至少应该完成长老会这一半的研究,才不负自己多年来关注西式中文活字印刷兴起的初衷,于是开始我研究“工序”的第一步:抄录档案。稍早时我推荐“中央图书馆”购买一些传教会档案的胶卷和胶片,当时都已到馆可用,其中就包含长老会外国传教部的档案在内,因此我不必再赴香港,在台北即可抄录。同时自己已有将近二十年辨识英文手稿的经验,进行起来比以往顺畅得多。在图书馆的胶卷阅读机器前接连坐了约半年后完成抄录,再以将近两年工夫写出五篇论文,并同已有的文章合成《铸以代刻》书稿,先由台湾大学出版中心印繁体字版,入选“《南方都市报》2014文化年鉴图书榜”,再由中华书局出简体字版,又获得“《新京报》2018年度好书奖”的荣誉,还有一些媒体也给予好评。这是我生平写文章、著书和研究难得一次的获奖,我真高兴以档案为依据写成的书能获得普遍的肯定。

《铸以代刻》获“《新京报》2018年度好书奖”

《铸以代刻》是我工作生涯的顶点,而自己年逾七十,理应知足并见好就收。一转念又想起在抄写传教士档案时,经常看到他们印刷出版以外其他工作的记载,如讲道、办学、医疗、慈善等。其中我比较有兴趣的是医疗活动,也顺便抄录了许多这方面的档案内容,还不乏人所不知或知而不尽的记载,如果就此不用,似乎可惜了这些有价值的文献。因此不顾自己是医疗史的外行人,决定整理所抄的医疗活动相关档案,再补抄一些新的内容,一并撰写成文,于2019年由上海交通大学出版社印行《仁济济人》一书,专注于上海仁济医院的历史;2020年再由中华书局出版《西医来华十记》一书,较广泛涉及十九至二十世纪初年西方医学传入中国的人和事。两书的内容有四篇重复,事先已经双方出版社同意。没想到《西医来华十记》问世后反响不错,各种媒体上的书评不少,而且鼓励远多于指责,我着实感到意外,因为我并未,也没有能力高谈宏论书中的人和事,只是将档案的内容平实地呈献给读者,再略抒自己的感想而已。想来或许正是如此,大家认为我没有功劳也有苦劳,而对我厚爱有加了。

2018年我到上海参加仁济医院举办的院史论坛,同时与会的复旦大学高晞教授在论坛结束后告诉我,坐在她后面的两位听众低声交谈,其中一位说,我以该院档案内容为本的报告,应当是一个研究团队整理和讨论后的成果,而演示文稿也应该是“我的助理”制作的,只是由我出面演示。那位听众可能是以当前一般研究(尤其是科学研究)的情形来衡量我的报告和演示文稿,却不知道我是名副其实的“个体户”,从在图书馆借阅、抄写或复印,到辨识手稿、录入电脑、阅读吸收和撰写论文,再到制作演示文稿,都是自己一手包办,从来没想过可能会有研究助理的一天。

在我与档案为伍的生涯中,有一次特别的美国之行。2019年,耶鲁大学庆祝其图书馆中文书收藏150周年,邀我于当年10月31日以《卫三畏与中文印刷》为题在图书馆发表演讲,内容当然还是奠基在档案上头。在演讲前后,我有机会到该校图书馆的特藏部与贝内基(Beinecke Library)善本与手稿图书馆,分别阅览和拍照卫三畏遗留的部分档案书信,又与孙康宜教授师生同访该校神学院的图书馆,参观一些来华传教士的英文手稿。

离开耶鲁大学后,我转往费城的长老会历史学社,借阅以美华书馆为主的档案,为期一周。该社收藏美华所属的外国传教部档案,自最早的1837年至1911年部分,于1960年代拍摄成缩微胶卷后已经全数销毁无存,1912年以后的原件则尚在该社库房中,利用者只有造访该社才见得到。我借阅的主要是1912年至1931年美华结束前二十年间的档案原件,该社允许拍照,因此那几天我利用这难得的机会尽情多看,也手不停地拍照,共拍摄一千多页的档案,转写成约二十万字的史料,据以写成《盛极而衰:美华书馆的后半生1888—1931》长文。曾经长期是中国最大印刷出版机构的美华,究竟如何衰退以至结束,其原因与经过如何,以往欠缺研究,我竟有机会掌握第一手史料探讨美华历史的最后一页,实在深感荣幸。

造访长老会历史学社期间,我曾获邀进入档案库房参观。只见广大的库房中密集排列的书架,几乎自地板至天花板都放满档案,颇有汗牛充栋、满坑满谷之感。我不禁想起昔日档案保管者对于利用的态度极为保守。大英图书馆的东印度公司档案阅览室内,有穿着制服的警卫不停地在座位旁来回巡视;伦敦大学亚非学院只准以铅笔抄写,其他一概禁止,更别谈拍照,但长时间手握铅笔抄写会使手指僵硬不灵,档案管理员只担心档案是否完好,才不理会利用者的痛苦不便,管理员还经常从图书馆天井式的二楼往下监视利用者,发现有人以其他笔抄写,便立即通知图书馆员制止。曾几何时,新一代的档案管理员观念已经大为改变。2010年我得到台湾“清华大学”资助,再度前往亚非学院看档案两周,竟已准许拍照,连执笔抄录之烦都免了,尽管回台湾以后还得转写出来,但估计那两周所得或许还多于以往抄录一整年的数量。

在利用档案的生涯中,陆续有人问我如何学习英文手稿的辨识。由于我自己没有特意学过,而是从看档案中积累经验,所以也只能告以多看和要有耐心,至今我还是常遇到怎样也辨识不出的难字。不过我确实教过两次手稿辨识班,可说是我教过的课中最特殊的一门。先是2010年前后在台湾“清华大学”历史研究所兼职时,整理出自己档案入门以来的各样心得,配上由易至中等难度的各种手稿样本,除教室上课外,还有课后作业,如此教了一学期辨识英文手稿的课,学生六七人,其中一位后来在出国深造前告诉我,他学以致用,为一名学者解决了几个手稿辨识的难题,我听了非常高兴。2019年,武汉的华中师大中国近代史研究所邀我教同样的课,分两学期,每学期三周,每周三次,相当于平常一学期课的时数。我根据先前教课的经验大幅度修订教学方式和教材,华中师大的老师、博士后、研究生都有人上课。后来听说几名学生即学即用,在课余整理该所收藏的贝德士(Miner S. Bates)教授遗稿,进步之快真让我感到后生可畏。希望她们不论是自己深造,还是为人服务,都能在手稿辨识和利用上继续精进,我不但欣慰,也与有荣焉。

(本文摘自苏精教授新著《美华书馆:档案如是说》中《我与档案》一文,5月10日发表于澎湃新闻)

推荐阅读

点击上方书影,马上进入购读

书 名:《美华书馆:档案如是说》

著 者:苏精

丛 书 名:新闻出版博物馆文库·研究

书 号:978-7-101-16480-0

出版时间:2024年4月

定 价:79.00元

美华书馆曾长期执西式中文印刷出版业的牛耳,对近代中国思想与知识的传播有过重要贡献。

本书主要从海外一手英文档案入手,以人、事、物小切口研究美华书馆1844—1931年八十八年的兴衰史,涵盖美华书馆数任主任的更替、中文铅活字技术的数次革新、内部经营管理与迁址等。既首次详细叙述诸如美华事业奠基性人物柯理、姜别利的生平与个性,又将王凤甲、鲍哲才等中国工匠纳入研究视野;首次详细论证美华书馆各类活字的发明、构成以及来源,回应学界有关争论与质疑;首次将美华书馆搬迁至北京路、北四川路等的起因、经过与结果予以细致阐述,指出美华书馆由盛转衰的内外根源,纠正美华最终歇业的具体时间;首次介绍自身如何与美华书馆档案结缘,如何查找、利用档案以进行印刷史相关研究等。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073