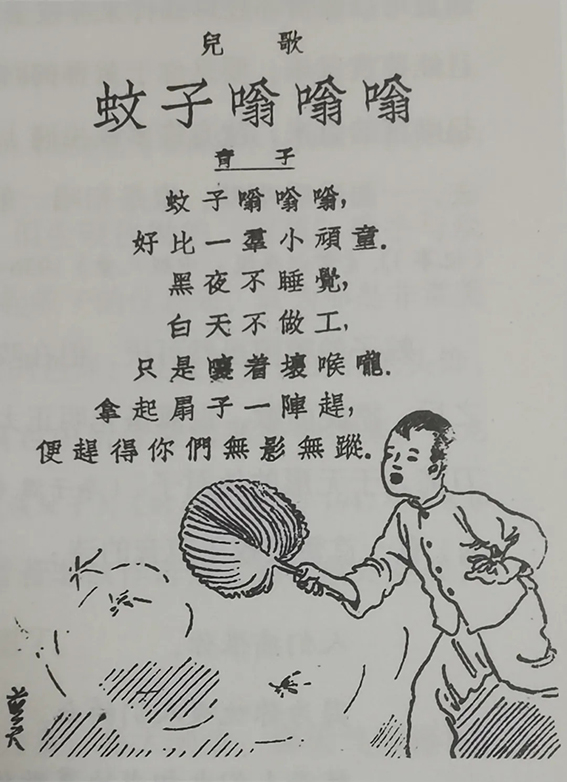

蚊子最可恨之处,在于对人无休止地骚扰,喝血还在其次。《庄子?天运》说:“蚊虻噆肤,则通昔不寐矣。”这想必是每个人都曾有的无奈的经验。

夜里睡觉,蚊子如雷的轰鸣声不绝于耳,搅得睡意全无,起来发誓要与蚊子决一死战。但扑打一阵后,“虽能杀一二,未足空其群”([元]方一夔《夜坐苦蚊》),筋疲力尽,睡意渐浓,于是心里默默放弃了抵抗,就让蚊子饱餐一顿吧,与那几滴血相比,还是睡觉要紧。常与蚊子搏斗的鲁迅先生由此感叹:“我已经磕睡了,懒得去赶他,我蒙胧的想:天造万物都得所,天使人会磕睡,大约是专为要叫的蚊子而设的……”(《集外集拾遗补编·无题》)

五代时期南唐的杨鸾想必是夜夜受困于蚊子,但又徒呼奈何,从他的诗里能听得出一副十分委屈可怜的哭腔:

白日苍蝇满饭盘,夜间蚊子又成团。

每到更深人静后,定来头上咬杨鸾。(《即事》)

较之叮咬和吸血,鲁迅先生最受不了的是蚊子的哼哼。他在《夏三虫》中之所以把四季都会有的跳蚤拿来写,其用意就是拿跳蚤与蚊蝇作对比。跳蚤虽然可恶,但算得上是有修养的坏蛋—只是默默地喝血,还能留给人一片清静,但蚊蝇则嗡嗡乱叫,让人心神俱乱,片刻不得安宁:

跳蚤的来吮血,虽然可恶,而一声不响地就是一口,何等直截爽快。蚊子便不然了,一针叮进皮肤,自然还可以算得有点彻底的,但当未叮之前,要哼哼地发一篇大议论,却使人觉得讨厌。如果所哼的是在说明人血应该给它充饥的理由,那可更其讨厌了,幸而我不懂。(《华盖集》)

其实蚊子的声音也有人懂,英国伦敦会传教士麦嘉湖在中国生活五十多年,不但对中国语言和文化素有研究,对中国的蚊子也堪称精通。他能分辨出蚊子的两种声音:“一种是寻找猎物时发出的‘嗡儿嗡儿’的声音,好奇而急躁。一种是饱餐之后发出的声音,满意而缓慢,有点像表示吃饱喝足之后发出的充满感谢的‘嗡嗡’声。”(《清朝的蚊子及如何对付它们》,邱丽媛等译文)

鲁迅先生在这里对跳蚤表达的敬意和对蚊蝇的仇恨,在早一点的另一篇文章《无题》中也提到了,说得更为生动形象:

我熄了灯,躲进帐子里,蚊子又在耳边呜呜的叫。

他们并没有叮,而我总是睡不着。点灯来照,躲得不见一个影,熄了灯躺下,却又来了。

如此者三四回,我于是愤怒了;说道:叮只管叮,但请不要叫。然而蚊子仍然呜鸣的叫。

这时倘有人提出一个问题,问我“于蚊虫跳蚤孰爱?”我一定毫不迟疑,答曰“爱跳蚤!”这理由很简单,就因为跳蚤是咬而不嚷的。

默默的吸血,虽然可怕,但于我却较为不麻烦,因此毋宁爱跳蚤。在与这理由大略相同的根据上,我便也不很喜欢去“唤醒国民”。(《集外集拾遗补编》)

纨绔公子薛蟠作过一个“哼哼韵”,其中有句:“一个蚊子哼哼哼,两个苍蝇嗡嗡嗡。”(《红楼梦》二十八回)也算是形象生动,至少不比如今的那些“老干体”古诗差。

每次站到讲台上,我都会想起鲁迅先生的这段话,害怕自己无聊的哼哼打扰了听者的耳朵。我们平日见惯了在讲坛或会议上的各种哼哼,无知和无聊的聒噪确实能让人发狂。在噪音充斥的时代,清醒者是希望尽量保持沉默的。在以无知为高尚的环境里,沉默才是最伟大的声音。在这一点上,跳蚤就是榜样。

也有少量的异数喜欢听蚊子的哼哼,觉得蚊子的歌唱“是非常幽雅动听的”,他们认为如果蚊子不咬人的话,人们简直可以像蓄养蟋蟀那样来养蚊子了:“蚊虫,不但会唱歌而且能鉴赏音乐。要是你于黄昏的时候,在蚊虫多的地方,吹起幽雅的箫来,就有许多蚊虫碰上你的嘴边、手头,飞来飞去,一面嗡嗡咽咽,像是和唱一般。”(余斌《爱听吹箫的蚊子(记事)》,《常识画报:中级儿童》1936 年第34 期)

蚊子的哼哼虽然可厌,但在咬你之前,高调预警,叮咬之后,凯旋而歌,也算是光明正大的枭雄,总也好过两面三刀害人于无形的伪君子。(李子温《谈蚊子》,《纯泉》1936 年第4期)有一首赞美蚊子声音的诗:

这首虽是首打油诗,但生硬执拗的“创新”确乎与众不同。还有人连带着欣赏起蚊子的仪态来,认为那是非常美丽的:“娇弱的仪态,精致的色泽,且戴了长长的羽毛头饰,使我们回忆起齐菲尔特寓言中所夸耀的那些神情来。”(尼纳?威尔科克斯·普特南《漫谈蚊子》,《时与潮副刊》1947 年第8 卷第3 期,杨彬译文)此类作者若非故作奇怪之论,就定是受到了什么刺激,开始胡言乱语了。

蚊虫有季节性,夏天为多,冬天则少。春天气候渐暖,蚊虫开始出现,人们对这些敌手竟也会发散出些许久违的惊喜:“春夜一二蚊蚋飞,久不见之尚可喜。”但旋即想到入夏之后蚊虫的骚扰和折磨,又会发出一阵恐惧的寒颤:“而今稍喧来聒人,向后更暖奈尔嘴。”(梅尧臣《二月雨后有蚊蚋》)

秋日蚊子渐少,所以韩愈诗曰:“朝蝇不须驱,暮蚊不可拍。蝇蚊满八区,可尽与相格。得时能几时,与汝恣啖咋。凉风九月到,扫不见踪迹。”(《杂诗四首》其一)九月凉风肃杀之下,蚊子就不见踪影了,但作垂死挣扎的蚊子哪怕只有一只,也会成为恶梦。清代钱泳说:“客中夜宿,秋蚊未靖,虽悬幛子,倚如长城,而一蚊阑入,则不寐通宵。”他有感而发,作诗一首:“十年落魄未成归,心事如云澹不飞。一个秋蚊缠客梦,半窗残月冷宵衣。拟留诗卷才难副,欲薄功名计亦非。惟有一封凭去雁,为传亲故莫相讥。”(《履园丛话》)秋蚊入帐,残月半窗,灯摇旅思,虫语愁肠,令人心骨俱冷。

夜间蚊子的喧闹实在是恼人,但一个孤寂难眠的人,是不是因为蚊子的萦绕,而有了些被陪伴的幻觉呢?小林一茶说:“下一夜下下一夜……同样是一个人在/ 蚊帐内。”他还写了其他微虫的孤独:“一人,一蝇,一个大房间。”“对于虱子,夜一定也非常漫长,非常孤寂。”孤独的人类,因有了蚊子,还有点半个知己尚存的幸运:

成群的蚊子—但少了他们,却有些寂寞。

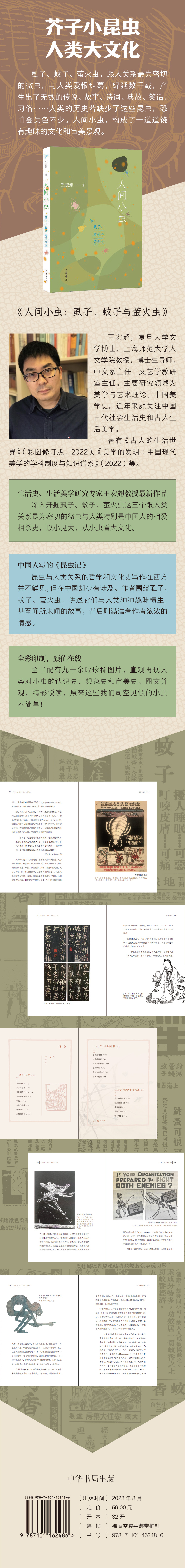

虱子、蚊子、萤火虫,跟人关系最为密切的微虫,与人类爱恨纠葛,绵延数千载,产生出了无数的传说、故事、诗词、典故、笑话、习俗……人类的历史若缺少了这些昆虫,恐怕会失色不少。人间小虫,构成了一道道饶有趣味的文化和审美景观。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073