弹到梅花月满琴

评论内容:

时间:2021年6月19日下午

地点:三联韬奋书店·美术馆店

嘉宾:沈龙朱 沈从文先生长子

孙贵生 查阜西先生弟子

陈长林 查阜西先生弟子(场外嘉宾,录音发言)

闫世宜 查阜西先生外孙女

赵 珩 著名文化学者

扬之水 中国社科院文学所研究员

严晓星 本书作者

主持:梁 彦 中华书局编辑

云南大榕树下的古琴演奏会

主持人:中华书局出过很多古琴书,从大部头的《琴曲集成》到小本的严晓星的《近世古琴逸话》,还有《操缦琐记》等等。这本《往事分明在,琴笛高楼——查阜西与张充和》是严晓星的最新力作。

6月18日,是张充和先生逝世六周年纪念。这里(三联韬奋书店美术馆店),离查阜西先生的南锣鼓巷故居旧址很近。今天莅临现场的各位嘉宾,从老先生到我们年轻的一代,都是为了回顾查阜西和张充和这两位先生的深情高谊。

沈龙朱:张充和是我的四姨。张家四姐妹里面她最小,但文化素养反而是最高的,我们很佩服她。她跟我们在云南一起住过很长时间,后来在北京、苏州也待过。查阜西先生我叫他查伯伯,我见到他的时候还很小,那是抗日战争时,住在云南昆明北门街一个大院。当时很多逃难的文化人都住在里头,像杨振声、杨荫浏。我第一次见到弹古琴就是在那儿。

四姨非常喜欢各种音乐方面的东西,她当时看到云南的“阿细跳月”大琴,一个大鼓一样的琴,弹得咚咚咚,很喜欢,就在大鼓琴跟前拍了一个照片,她坐在地上,我站在琴后头,我人还不到琴的一半那么高。实际上那个时候她已经开始跟查伯伯学习古琴了,我是从这本书上才知道的。

后来,日本人轰炸得很厉害,我们就逃到乡下去,住到昆明南面一点叫呈贡的县城里面。当时有两个重要的地方文化人比较集中,一个是古城乡的魁阁,这是当年潘光旦他们社会学研究所所在的地方;另外就是杨家大院。这是一个地主的大院,最北边是很长一溜房子,两层,楼上是粮仓,楼下只有一个小门进去,里面一个大院子,可以扬场,过节的时候可以用来表演;接着是两米多高的一个台阶,上面两层楼,后面是一通条分成两个小院子,等于三个院子合成一个大院子。这个地方当年杨荫浏、查阜西他们都待过,我真正见到他们搞古琴,就是在这个地方。

当年我是小孩子,听古琴觉得怎么那么难听,但对这件事记忆是非常清楚的。这批文化人对中国老的文化是非常珍惜的,在呈贡他们还举行过一次室外的演奏,在一个赶场的地方叫做龙翔寺往外去一点的大榕树下面,他们连吹带弹带唱演出过,也不是正式演出,就是自己去娱乐一下。我们小孩尽管不喜欢,还是要跟着跑,跟着看热闹。后来在苏州,我见过在苏州瑞光塔旁边的查伯伯家,也是室外,大家连唱带抚琴。我们不懂,但是觉得很有兴趣。

夜以继日整理琴学古籍

孙贵生:查先生的活动与交往是很广泛的,他首要的任务和工作,一个是传授古琴,一个是整理琴学古籍,整理古籍可以说是穷尽一生。早年旅美的时候,他拍回很多流失在外的琴谱。他用135规格的底片拍了足足一箱子,箱子里面分三层,每一层里面都有一个放135胶卷的空格。他拿出来给我看,说“这就是我在海外拍的国内没有的琴谱”。

他后来就致力于《琴曲集成》的整理。这个工作开展得很早,我1957年和他学琴之前他就开始了。他有两个书房:一个是临街靠西侧的书房,那是教我们弹琴的地方;一个是沿马路向东的,那是他的工作室,经常是夜以继日地搞整理工作。他的稿子堆满了床,堆满了四处。

我去得时间久了,也就比较随便,有时候在西边琴房,有时候也到他的内书房去学琴。这两个地方稿纸都非常多,一沓一沓的,他说:“这就是我整理的《琴曲集成》的底稿。”我问他:“您什么时候写?”他说:“你走了我就写。”我上课基本上是晚上8点,最多上一小时,剩下来的时间就是天南海北地聊,有关历史的,有关文人之间相聚状况的,最多的是有关琴理、音乐史这些方面,一直要聊到12点。我每次去都聊到这么晚,我走了以后他再回书房去工作。那个地方有一张床,他工作到深夜,疲累了就在那儿休息。

我在那儿上课是不受时间限制的,也没有定哪一天。如果他有空我有空,我们俩一联系我就去了。有时候一个礼拜去三四趟,也有半个月不去的。他对我这样的教导与影响,持续了很长时间。“文革”当中就断了往来,因为彼此不方便了,这确实是很遗憾的事。受教于查先生的不止我一个,还有其他同学。对我们这些出身于音乐团体的人去跟他学琴,他都很高兴,为什么?他省了很多事,乐理不用讲,节奏拍子不用讲,只给我们介绍古琴曲子的来历、历史以及它的情绪、出于什么版本。

他教琴有一个特点,先让你自己弹,看着谱子或者凭你自己的记忆先弹,弹完以后他给你演示,不对的按照他的纠正,然后你再弹,最多不超过三遍。那个年代学习条件跟现在没办法比,是很艰苦的。没有录音机,什么都没有,只能靠脑子记,靠眼睛看。

天下琴人是一家

孙贵生:查先生还有一个高论,就是“传曲不传法”。乍一听,这个老先生怎么公开表现他的保守,有心得怎么不传给我?后来我自己教琴的时候知道了,这个法很难传。什么道理?法本无法,遵从的人多了就是法。再说这个法是人为形成的,你有你的观点,他有他的心得,哪能说我教你的法就是绝对准确的?很多方面是不好讲的,所以他才说“传曲不传法”。实际上“法”本身就在曲子当中,只要你深刻理解了这首曲子,“法”就在其中。

还有一个,他希望我可以全面继承他所致力的工作。第一他想让我跟他学琴歌,我说我嗓子不行。查先生的琴歌是很独特的,可惜已经失传。现在人唱琴歌就像唱歌一样,要不就像唱昆曲,要不就像唱京剧,要不就像唱民歌,总之离不开歌。但是琴曲的琴歌以吟诵为主,似歌非歌,似诵非诵,有些像曲中的白,是很丰富的。我当时没有跟他学这个,到现在深感遗憾。再有一个,他要我学修琴,我说我没有时间,整天在录音棚里面。他说那就学打谱,我说打谱不行,我刚学,哪能有这个资格打谱。后来我打谱也是得到了他的启发和鼓励。

查先生很热衷实际的演出工作,学生的演出他都很关心。1961年我们沿京沪线演出,他讲你这个琴不行,明朝的琴太差了。他说,你告诉我你们的日程,什么时间在哪儿。结果我们到了上海,当天张子谦、沈仲章,还有一位琴家,就把他们的琴拿到我手上,说是查先生说的,让你演出用。他还说,古琴要是没有音响,成功不了,观众听不见。他又让人带了他们当地的音响设备到我们团上帮我们组装。第一场演出非常成功,大家都大出意外。

总之,从上海一直到天津,一路上演出前都有当地的琴家送琴到我们手上。我问,你们都怎么知道的?“查先生早给我们来信了,让我们帮你们干好一切。”“查先生说,你们是第一次专业弹琴的人对观众演出,只许成功。”他对公益事业,对别人的事业、别人的工作,只要跟古琴有关的,都很投入,可以说是尽自己百分之百的努力去帮别人把事情办好。

像查先生这样对琴的执着,以及对资料的整理,可以说是鞠躬尽瘁。他付出这样的辛劳,又花了这么多的精力帮助别人,都是为了古琴这门艺术的发展和人才的培养。当时有一句话我听到现在都没忘——“天下琴人是一家”,不分彼此,全国的琴家你找谁都肯帮忙,不像现在。

梅花的精神一直在外公心中

闫世宜:查阜西是我外公,可惜他在世的时候我还比较小,他的事情我了解得不是很全面,对琴学也知之甚少。外公最初是住在南锣鼓巷那块儿。那时候我学龄前,对他练琴的琴房还是有印象。北方的房子分南屋、北屋,我们基本上住在北屋,他们练琴什么的都在南屋,那地方我们平常是不去的。外公他们在那边练琴什么的,这边要吃饭了,就让我拿着一个小喇叭在台阶上站着喊:“爷爷吃饭了!”一般都在家里叫爷爷奶奶。这样去喊,他们才过来吃饭。

我还记得南锣鼓巷的院子里面种了一些紫藤、丁香还有海棠,应该是外公最喜欢的几种花,有时候也能看到他自己在那里打理。后面由于一些原因,我们从南锣鼓巷搬到了蒋宅口附近的单元房,小了很多。我比较年幼,没有什么感受,但我后来想,他曾经有过那么多的资料,有专门的琴房,经常高朋满座的,从那样一个地方搬到一个小小的单元房里面,心里面应该是比较有失落感吧,但是他从来没有让我们感受到这些,好像没有对谁说起过,抱怨什么的从来都没有。

他仍然在他的房间里摆弄那些我们看不懂的书。房间里有一张琴桌,他有时候就会在那儿弹琴。无论什么样的朋友来,他都非常热情地跟人家聊各种事情。外公还会电工和木工,家里很多电器的连线、布线都是他自己动手做。像我们小时候坐的小椅子都是他亲手做的,而且做得非常精细。那会儿他已经有锯、锤子等全套木工工具。还有照相,我是从书里第一次知道他曾经想以经营照相馆为职业。原来只知道在家里他很喜欢照相,比如叫我和哥哥去照相,还要非常仔细地摆位置什么的。通过看这部书,对外公才有了更多更丰富的了解。

刚才沈先生也提及,刚一听到这个琴声,好像不是能马上接受。我也有同感。我在家里肯定能够经常听到琴声的,而且很多弹琴的朋友来嘛,也一起弹,我可能完全没有这方面的细胞。但是长时间的耳濡目染,我记下了一曲《梅花三弄》,这个曲调不知道怎么回事记在了心里,我想可能梅花的这种精神也一直在外公的心中吧。

陈长林(场外嘉宾,录音发言):1981年,我作为中国科学院派往丹佛大学的访问学者出访美国。年底丹佛市举行中国节,我去演奏了古琴《流水》《阳关三叠》,美国的广播电台也广播了。这个中国节还请了张充和老师从耶鲁大学过来演出。演出完以后,张充和老师约我见面,可能觉得我比较特殊,怎么这么远从中国带着古琴来。她通过一个朋友王定一叫我录音,我录了11个曲子。张充和老师喜欢丝弦,把自己珍藏的还没用过的丝弦给我录音用。录好以后,我把录音的原版给了她,另外复制了一个磁带自己保留。张充和老师很高兴,就说要把丝弦送给我。

我早就知道,张充和跟德国汉学家傅汉思结婚时,我的老师查阜西送给她一张很好的古琴,名叫“寒泉”。但我不知道另外还送了琴弦。我说,这个琴弦我不能收,太珍贵了,是查老师送给您的。张充和好像有点儿不太高兴,说:“周文中我都不送的。”周文中是美中协会的负责人,也是音乐家,会弹琴,把管平湖老师的《流水》送上太空就是他出的主意。

我从美国回来以后,中间通过几封信。她对我的录音还是非常满意的,尤其喜欢《潇湘水云》和《春江花月夜》,还送给古筝专家陈蕾士,做了很多宣传。前几年,严晓星告诉我张充和病得很厉害,我就对严晓星说,当时送给我那个琴弦,我是客气不能收,但是这副琴弦还是很珍贵的,假如她的后人不弹琴,要把琴弦保留住。但是严晓星问当时在她旁边负责的人,就是不知道,也找不到这副琴弦了。

严晓星:这副丝弦现在在北京,张充和先生送给了孙贵生先生的一位弟子。

干戈未损好春光

严晓星:查阜西先生最开始念的是海军学校,英语非常棒,站在海船上一点都不晕船。他曾经参加孙中山的空军建设,还是中国民航事业的创始人之一,国民政府第一份民航事业计划书就是他写的。查阜西先生非常潦倒的时候,曾经在上海徐家汇地区(那时候还是农村)养鸡养鸭,但他养什么死什么。后来没有办法开始以卖文为生,在著名的《东方杂志》上面发表文章,慢慢走到文化界,尽管后来还是和军事、政治有一些关系。

查阜西先生早年有一本日记,抗战前一直放在苏州。抗战爆发后,查阜西先生没来得及回家,转移航空公司的器材直接从西安飞到昆明了。抗战以后回到家,家里东西都没有了。到了五十年代,中央音乐学院民族音乐研究所,有人到苏州地区去搜集音乐书籍,买到一本书叫《黄钟录》。回去发现这不是一本音乐书,而是查阜西先生早年的日记,就送还给了查先生。这里面最重要的几句话,大意是说,我将来要集诸家琴谱汇为一说。那时候他才十几岁。

我们每个人十几岁的时候都是有理想的,但很少有人能够把理想坚持下去。查阜西先生坚持一生,最后实现了这个理想——他是中国传统琴学的总结者,也是现代琴学的奠基者。他一生非常艰苦、很不容易,但我认为是非常圆满的一生。这是让我特别感动的。

在古琴界,查阜西的名字如雷贯耳,但是大多数读者可能还是更了解张充和。如果有人问我,查阜西是什么样的人?我会说,如果你了解胡适在中国现代文化界中的地位,你就可以知道查阜西先生在中国现代古琴史上的地位——他在哪里,中国古琴史的主轴就在哪里。他在上海,中国古琴史的主轴就在上海;他在北京,中国古琴史的主轴就在北京。只要了解他的一生,就基本掌握了现代古琴史的枢纽。

接下来通过几张图片来向大家介绍一下这本书,并谈谈我最大的感受。

这张照片可能大家都非常熟悉,几乎所有关于张充和的书都会用到。这张照片是在杨家大院拍的,张充和先生把这个地方叫做云龙庵。我现在非常怀疑这张照片就是查阜西先生拍的。因为当时的龙街上,只有查先生有相机。

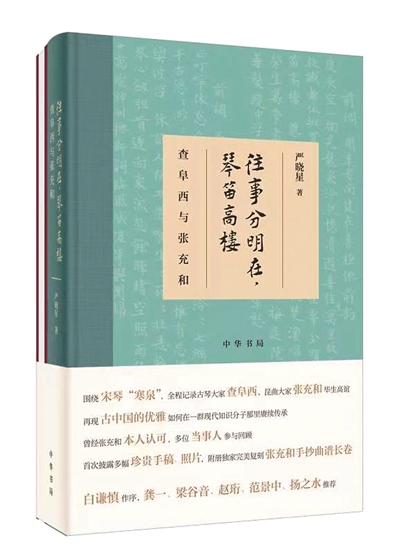

这是宋琴“寒泉”。熟悉书法的朋友一看就知道琴名集自黄庭坚的《松风阁帖》。黄庭坚是江西修水人,查阜西先生也是修水人,查阜西先生选《松风阁帖》刻在自己的琴上,我认为是表达了对家乡的感情。

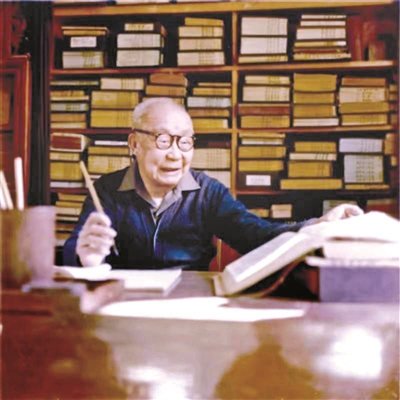

我最想说的这张照片非常简单,一看就知道是查阜西先生晚年在看书、从事著述。这张照片让我特别感动,因为我们知道查阜西先生是一个饱经风霜的人,一生波澜壮阔,如果拍电视剧可以拍得惊心动魄。但是你们看,他这时候沉浸在自己喜欢的事情里面,一点痛苦的感觉都没有,非常开心。我觉得这是一种非常高的境界。只要有自己非常喜爱的东西,我们就能够坚持,能够挺过很多困难。我引用张充和的一句词“干戈未损好春光”,写于抗战结束以后,她说战火没有损坏春光一点点。正因为内心有这样的爱,所以这样的人永远打不倒。这是我发自内心的感受。

一种得到的欢喜

赵珩:我对于古琴和琴学可以说完全是门外汉,但是这么多年我知道晓星一直致力于这方面的资料收集和学术研究。我想关于古琴研究大体上可以分三个方面:第一个是对古琴本身这个物质的研究,属文物研究;第二个是对于琴曲也就是琴的音乐方面的研究,孙贵生先生是这方面的大家;第三个方面,我想叫做琴人琴事的研究,围绕古琴、古琴学、古琴演奏发展的人和事。晓星正是在第三类上做了很多很多的工作。

我有幸见过一两次查先生。印象最深的,是1956年阴历七月初,已经天气转凉,在北海。当时北海可以说是两个方面的中心,一个是绘画,画舫斋那儿;还有一个,包括古琴在内的很多活动也在北海。1956年他们在北海的那次琴会,我印象中他们这些弹琴的人好像是从琼华岛上的漪澜堂、道宁斋那儿上船,在北海转了好几圈,弹了很多古琴曲,水映琴音,夏至以后天一天天短了,太阳渐渐隐去,是非常美的。

他们登岸是在北岸,有的人在岸上,没有上船,比如说张伯驹先生,好像还有个矮个子,是不是叶恭绰先生不敢断言,但是张伯驹先生在。这些人住得离那儿都不远——查阜西先生住在南锣鼓巷,雪斋溥伒先生住在无量大人胡同,张伯驹住在后海,所以北海为一个中心。

关于查先生,我没有资格谈,但这次水面上的琴会给我留下非常深的印象,至今在脑子里挥之不去。

关于这本书我想多说几句,整本书是围绕着一张琴、三阕《八声甘州》写的。由此我想到一个问题,就是我们今天如何揣度前人的生活方式、思想情趣、人际交往。这本书做了一个很好的工作。晓星汇集了很多资料,但是没有任何臆断,这恰恰是很多书做不到的。中国这一百年变化是非常大的,我们今天经常拿现在的态度、现在的认识去臆断或评论前人,我想没有这个资格。晓星这本书实际上是让资料自己说话,非常严谨,这是这本书非常好的地方,也是做学问应该采取的一种正确的态度。

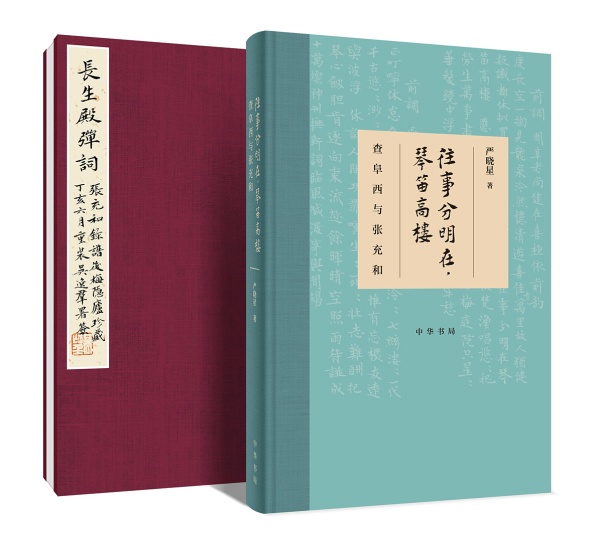

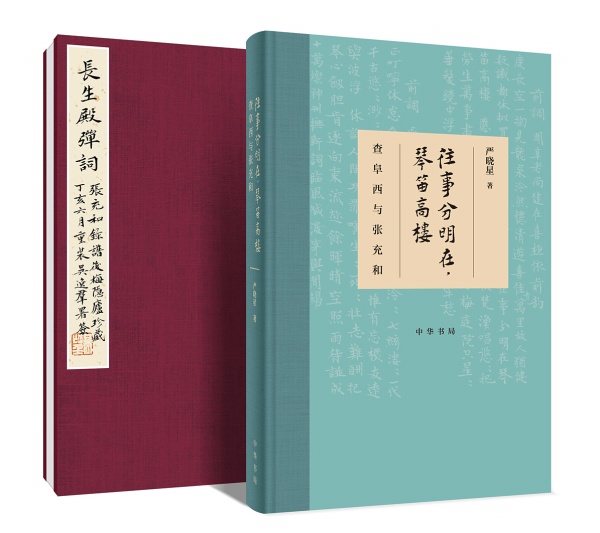

这本书的设计应该说是别开生面。后面附了张充和先生手录的《长生殿·弹词》一折,原来是一个手卷,做成经折装的册页,非常好,两本书配起来以后非常文雅,相得益彰。看这本册页也是见字如人,好像回到了另一个时代。我们常常讲“君子之交淡如水”,这是中国人从修养中悟出来的,实际上是非常深、非常浓厚的一种交往,不是那么外在和表露。

扬之水:晓星给我发过一个短信,问我看这书有什么感觉。我说就觉得这个书写得好,但我说不出怎么好。后来严晓星说了两个字,“人好”。我也觉得真的是人好,他讲的是好人的故事,由好人来讲了这个好人的故事。

我跟严晓星认识二十多年了,在我做完《诗经名物新证》的时候,他曾让我去研究古琴,而且给我寄了有一尺多高的各种资料,琴谱,还有关于怎么做琴的。他说古琴怎么怎么有意思,要让我去研究,甚至引诱我去买琴学琴。但我比较有自知之明,我实在不懂琴,曾经想入门的,一看太难了。我说我做不了这个事。结果他自己做下来了,而且做得非常好。我眼看着他一点一点做起来。

作为完全的门外汉,我是欣赏这个琴的境界,欣赏这个人,也欣赏他这个人周围的这些氛围。我对古琴和刚才赵先生说的琴事,是有一种得到的欢喜,读这本书也是有一种得到的欢喜。我欣赏不了琴曲本身,可是我能够知道这里面的这些好处。现在好像都喜欢说“最后的”什么什么人,我觉得这句话其实是不合适的。任何时代都有好人,都有好人用不同的方式追求雅,我们不必去效法,也没办法追随,但是我们可以在对好人的欣羡中活出我们自己。我想,大概很多读者也能够跟我一样,从这本书里面得到欢喜。

整理/雨驿

沉浸在翻检与著述快乐中的晚年查阜西 (约一九七五年之前)

时间:2021年6月19日下午

地点:三联韬奋书店·美术馆店

嘉宾:沈龙朱 沈从文先生长子

孙贵生 查阜西先生弟子

陈长林 查阜西先生弟子(场外嘉宾,录音发言)

闫世宜 查阜西先生外孙女

赵 珩 著名文化学者

扬之水 中国社科院文学所研究员

严晓星 本书作者

主持:梁 彦 中华书局编辑

云南大榕树下的古琴演奏会

主持人:中华书局出过很多古琴书,从大部头的《琴曲集成》到小本的严晓星的《近世古琴逸话》,还有《操缦琐记》等等。这本《往事分明在,琴笛高楼——查阜西与张充和》是严晓星的最新力作。

6月18日,是张充和先生逝世六周年纪念。这里(三联韬奋书店美术馆店),离查阜西先生的南锣鼓巷故居旧址很近。今天莅临现场的各位嘉宾,从老先生到我们年轻的一代,都是为了回顾查阜西和张充和这两位先生的深情高谊。

沈龙朱:张充和是我的四姨。张家四姐妹里面她最小,但文化素养反而是最高的,我们很佩服她。她跟我们在云南一起住过很长时间,后来在北京、苏州也待过。查阜西先生我叫他查伯伯,我见到他的时候还很小,那是抗日战争时,住在云南昆明北门街一个大院。当时很多逃难的文化人都住在里头,像杨振声、杨荫浏。我第一次见到弹古琴就是在那儿。

四姨非常喜欢各种音乐方面的东西,她当时看到云南的“阿细跳月”大琴,一个大鼓一样的琴,弹得咚咚咚,很喜欢,就在大鼓琴跟前拍了一个照片,她坐在地上,我站在琴后头,我人还不到琴的一半那么高。实际上那个时候她已经开始跟查伯伯学习古琴了,我是从这本书上才知道的。

后来,日本人轰炸得很厉害,我们就逃到乡下去,住到昆明南面一点叫呈贡的县城里面。当时有两个重要的地方文化人比较集中,一个是古城乡的魁阁,这是当年潘光旦他们社会学研究所所在的地方;另外就是杨家大院。这是一个地主的大院,最北边是很长一溜房子,两层,楼上是粮仓,楼下只有一个小门进去,里面一个大院子,可以扬场,过节的时候可以用来表演;接着是两米多高的一个台阶,上面两层楼,后面是一通条分成两个小院子,等于三个院子合成一个大院子。这个地方当年杨荫浏、查阜西他们都待过,我真正见到他们搞古琴,就是在这个地方。

当年我是小孩子,听古琴觉得怎么那么难听,但对这件事记忆是非常清楚的。这批文化人对中国老的文化是非常珍惜的,在呈贡他们还举行过一次室外的演奏,在一个赶场的地方叫做龙翔寺往外去一点的大榕树下面,他们连吹带弹带唱演出过,也不是正式演出,就是自己去娱乐一下。我们小孩尽管不喜欢,还是要跟着跑,跟着看热闹。后来在苏州,我见过在苏州瑞光塔旁边的查伯伯家,也是室外,大家连唱带抚琴。我们不懂,但是觉得很有兴趣。

夜以继日整理琴学古籍

孙贵生:查先生的活动与交往是很广泛的,他首要的任务和工作,一个是传授古琴,一个是整理琴学古籍,整理古籍可以说是穷尽一生。早年旅美的时候,他拍回很多流失在外的琴谱。他用135规格的底片拍了足足一箱子,箱子里面分三层,每一层里面都有一个放135胶卷的空格。他拿出来给我看,说“这就是我在海外拍的国内没有的琴谱”。

他后来就致力于《琴曲集成》的整理。这个工作开展得很早,我1957年和他学琴之前他就开始了。他有两个书房:一个是临街靠西侧的书房,那是教我们弹琴的地方;一个是沿马路向东的,那是他的工作室,经常是夜以继日地搞整理工作。他的稿子堆满了床,堆满了四处。

我去得时间久了,也就比较随便,有时候在西边琴房,有时候也到他的内书房去学琴。这两个地方稿纸都非常多,一沓一沓的,他说:“这就是我整理的《琴曲集成》的底稿。”我问他:“您什么时候写?”他说:“你走了我就写。”我上课基本上是晚上8点,最多上一小时,剩下来的时间就是天南海北地聊,有关历史的,有关文人之间相聚状况的,最多的是有关琴理、音乐史这些方面,一直要聊到12点。我每次去都聊到这么晚,我走了以后他再回书房去工作。那个地方有一张床,他工作到深夜,疲累了就在那儿休息。

我在那儿上课是不受时间限制的,也没有定哪一天。如果他有空我有空,我们俩一联系我就去了。有时候一个礼拜去三四趟,也有半个月不去的。他对我这样的教导与影响,持续了很长时间。“文革”当中就断了往来,因为彼此不方便了,这确实是很遗憾的事。受教于查先生的不止我一个,还有其他同学。对我们这些出身于音乐团体的人去跟他学琴,他都很高兴,为什么?他省了很多事,乐理不用讲,节奏拍子不用讲,只给我们介绍古琴曲子的来历、历史以及它的情绪、出于什么版本。

他教琴有一个特点,先让你自己弹,看着谱子或者凭你自己的记忆先弹,弹完以后他给你演示,不对的按照他的纠正,然后你再弹,最多不超过三遍。那个年代学习条件跟现在没办法比,是很艰苦的。没有录音机,什么都没有,只能靠脑子记,靠眼睛看。

天下琴人是一家

孙贵生:查先生还有一个高论,就是“传曲不传法”。乍一听,这个老先生怎么公开表现他的保守,有心得怎么不传给我?后来我自己教琴的时候知道了,这个法很难传。什么道理?法本无法,遵从的人多了就是法。再说这个法是人为形成的,你有你的观点,他有他的心得,哪能说我教你的法就是绝对准确的?很多方面是不好讲的,所以他才说“传曲不传法”。实际上“法”本身就在曲子当中,只要你深刻理解了这首曲子,“法”就在其中。

还有一个,他希望我可以全面继承他所致力的工作。第一他想让我跟他学琴歌,我说我嗓子不行。查先生的琴歌是很独特的,可惜已经失传。现在人唱琴歌就像唱歌一样,要不就像唱昆曲,要不就像唱京剧,要不就像唱民歌,总之离不开歌。但是琴曲的琴歌以吟诵为主,似歌非歌,似诵非诵,有些像曲中的白,是很丰富的。我当时没有跟他学这个,到现在深感遗憾。再有一个,他要我学修琴,我说我没有时间,整天在录音棚里面。他说那就学打谱,我说打谱不行,我刚学,哪能有这个资格打谱。后来我打谱也是得到了他的启发和鼓励。

查先生很热衷实际的演出工作,学生的演出他都很关心。1961年我们沿京沪线演出,他讲你这个琴不行,明朝的琴太差了。他说,你告诉我你们的日程,什么时间在哪儿。结果我们到了上海,当天张子谦、沈仲章,还有一位琴家,就把他们的琴拿到我手上,说是查先生说的,让你演出用。他还说,古琴要是没有音响,成功不了,观众听不见。他又让人带了他们当地的音响设备到我们团上帮我们组装。第一场演出非常成功,大家都大出意外。

总之,从上海一直到天津,一路上演出前都有当地的琴家送琴到我们手上。我问,你们都怎么知道的?“查先生早给我们来信了,让我们帮你们干好一切。”“查先生说,你们是第一次专业弹琴的人对观众演出,只许成功。”他对公益事业,对别人的事业、别人的工作,只要跟古琴有关的,都很投入,可以说是尽自己百分之百的努力去帮别人把事情办好。

像查先生这样对琴的执着,以及对资料的整理,可以说是鞠躬尽瘁。他付出这样的辛劳,又花了这么多的精力帮助别人,都是为了古琴这门艺术的发展和人才的培养。当时有一句话我听到现在都没忘——“天下琴人是一家”,不分彼此,全国的琴家你找谁都肯帮忙,不像现在。

梅花的精神一直在外公心中

闫世宜:查阜西是我外公,可惜他在世的时候我还比较小,他的事情我了解得不是很全面,对琴学也知之甚少。外公最初是住在南锣鼓巷那块儿。那时候我学龄前,对他练琴的琴房还是有印象。北方的房子分南屋、北屋,我们基本上住在北屋,他们练琴什么的都在南屋,那地方我们平常是不去的。外公他们在那边练琴什么的,这边要吃饭了,就让我拿着一个小喇叭在台阶上站着喊:“爷爷吃饭了!”一般都在家里叫爷爷奶奶。这样去喊,他们才过来吃饭。

我还记得南锣鼓巷的院子里面种了一些紫藤、丁香还有海棠,应该是外公最喜欢的几种花,有时候也能看到他自己在那里打理。后面由于一些原因,我们从南锣鼓巷搬到了蒋宅口附近的单元房,小了很多。我比较年幼,没有什么感受,但我后来想,他曾经有过那么多的资料,有专门的琴房,经常高朋满座的,从那样一个地方搬到一个小小的单元房里面,心里面应该是比较有失落感吧,但是他从来没有让我们感受到这些,好像没有对谁说起过,抱怨什么的从来都没有。

他仍然在他的房间里摆弄那些我们看不懂的书。房间里有一张琴桌,他有时候就会在那儿弹琴。无论什么样的朋友来,他都非常热情地跟人家聊各种事情。外公还会电工和木工,家里很多电器的连线、布线都是他自己动手做。像我们小时候坐的小椅子都是他亲手做的,而且做得非常精细。那会儿他已经有锯、锤子等全套木工工具。还有照相,我是从书里第一次知道他曾经想以经营照相馆为职业。原来只知道在家里他很喜欢照相,比如叫我和哥哥去照相,还要非常仔细地摆位置什么的。通过看这部书,对外公才有了更多更丰富的了解。

刚才沈先生也提及,刚一听到这个琴声,好像不是能马上接受。我也有同感。我在家里肯定能够经常听到琴声的,而且很多弹琴的朋友来嘛,也一起弹,我可能完全没有这方面的细胞。但是长时间的耳濡目染,我记下了一曲《梅花三弄》,这个曲调不知道怎么回事记在了心里,我想可能梅花的这种精神也一直在外公的心中吧。

陈长林(场外嘉宾,录音发言):1981年,我作为中国科学院派往丹佛大学的访问学者出访美国。年底丹佛市举行中国节,我去演奏了古琴《流水》《阳关三叠》,美国的广播电台也广播了。这个中国节还请了张充和老师从耶鲁大学过来演出。演出完以后,张充和老师约我见面,可能觉得我比较特殊,怎么这么远从中国带着古琴来。她通过一个朋友王定一叫我录音,我录了11个曲子。张充和老师喜欢丝弦,把自己珍藏的还没用过的丝弦给我录音用。录好以后,我把录音的原版给了她,另外复制了一个磁带自己保留。张充和老师很高兴,就说要把丝弦送给我。

我早就知道,张充和跟德国汉学家傅汉思结婚时,我的老师查阜西送给她一张很好的古琴,名叫“寒泉”。但我不知道另外还送了琴弦。我说,这个琴弦我不能收,太珍贵了,是查老师送给您的。张充和好像有点儿不太高兴,说:“周文中我都不送的。”周文中是美中协会的负责人,也是音乐家,会弹琴,把管平湖老师的《流水》送上太空就是他出的主意。

我从美国回来以后,中间通过几封信。她对我的录音还是非常满意的,尤其喜欢《潇湘水云》和《春江花月夜》,还送给古筝专家陈蕾士,做了很多宣传。前几年,严晓星告诉我张充和病得很厉害,我就对严晓星说,当时送给我那个琴弦,我是客气不能收,但是这副琴弦还是很珍贵的,假如她的后人不弹琴,要把琴弦保留住。但是严晓星问当时在她旁边负责的人,就是不知道,也找不到这副琴弦了。

严晓星:这副丝弦现在在北京,张充和先生送给了孙贵生先生的一位弟子。

干戈未损好春光

严晓星:查阜西先生最开始念的是海军学校,英语非常棒,站在海船上一点都不晕船。他曾经参加孙中山的空军建设,还是中国民航事业的创始人之一,国民政府第一份民航事业计划书就是他写的。查阜西先生非常潦倒的时候,曾经在上海徐家汇地区(那时候还是农村)养鸡养鸭,但他养什么死什么。后来没有办法开始以卖文为生,在著名的《东方杂志》上面发表文章,慢慢走到文化界,尽管后来还是和军事、政治有一些关系。

查阜西先生早年有一本日记,抗战前一直放在苏州。抗战爆发后,查阜西先生没来得及回家,转移航空公司的器材直接从西安飞到昆明了。抗战以后回到家,家里东西都没有了。到了五十年代,中央音乐学院民族音乐研究所,有人到苏州地区去搜集音乐书籍,买到一本书叫《黄钟录》。回去发现这不是一本音乐书,而是查阜西先生早年的日记,就送还给了查先生。这里面最重要的几句话,大意是说,我将来要集诸家琴谱汇为一说。那时候他才十几岁。

我们每个人十几岁的时候都是有理想的,但很少有人能够把理想坚持下去。查阜西先生坚持一生,最后实现了这个理想——他是中国传统琴学的总结者,也是现代琴学的奠基者。他一生非常艰苦、很不容易,但我认为是非常圆满的一生。这是让我特别感动的。

在古琴界,查阜西的名字如雷贯耳,但是大多数读者可能还是更了解张充和。如果有人问我,查阜西是什么样的人?我会说,如果你了解胡适在中国现代文化界中的地位,你就可以知道查阜西先生在中国现代古琴史上的地位——他在哪里,中国古琴史的主轴就在哪里。他在上海,中国古琴史的主轴就在上海;他在北京,中国古琴史的主轴就在北京。只要了解他的一生,就基本掌握了现代古琴史的枢纽。

接下来通过几张图片来向大家介绍一下这本书,并谈谈我最大的感受。

这张照片可能大家都非常熟悉,几乎所有关于张充和的书都会用到。这张照片是在杨家大院拍的,张充和先生把这个地方叫做云龙庵。我现在非常怀疑这张照片就是查阜西先生拍的。因为当时的龙街上,只有查先生有相机。

这是宋琴“寒泉”。熟悉书法的朋友一看就知道琴名集自黄庭坚的《松风阁帖》。黄庭坚是江西修水人,查阜西先生也是修水人,查阜西先生选《松风阁帖》刻在自己的琴上,我认为是表达了对家乡的感情。

我最想说的这张照片非常简单,一看就知道是查阜西先生晚年在看书、从事著述。这张照片让我特别感动,因为我们知道查阜西先生是一个饱经风霜的人,一生波澜壮阔,如果拍电视剧可以拍得惊心动魄。但是你们看,他这时候沉浸在自己喜欢的事情里面,一点痛苦的感觉都没有,非常开心。我觉得这是一种非常高的境界。只要有自己非常喜爱的东西,我们就能够坚持,能够挺过很多困难。我引用张充和的一句词“干戈未损好春光”,写于抗战结束以后,她说战火没有损坏春光一点点。正因为内心有这样的爱,所以这样的人永远打不倒。这是我发自内心的感受。

一种得到的欢喜

赵珩:我对于古琴和琴学可以说完全是门外汉,但是这么多年我知道晓星一直致力于这方面的资料收集和学术研究。我想关于古琴研究大体上可以分三个方面:第一个是对古琴本身这个物质的研究,属文物研究;第二个是对于琴曲也就是琴的音乐方面的研究,孙贵生先生是这方面的大家;第三个方面,我想叫做琴人琴事的研究,围绕古琴、古琴学、古琴演奏发展的人和事。晓星正是在第三类上做了很多很多的工作。

我有幸见过一两次查先生。印象最深的,是1956年阴历七月初,已经天气转凉,在北海。当时北海可以说是两个方面的中心,一个是绘画,画舫斋那儿;还有一个,包括古琴在内的很多活动也在北海。1956年他们在北海的那次琴会,我印象中他们这些弹琴的人好像是从琼华岛上的漪澜堂、道宁斋那儿上船,在北海转了好几圈,弹了很多古琴曲,水映琴音,夏至以后天一天天短了,太阳渐渐隐去,是非常美的。

他们登岸是在北岸,有的人在岸上,没有上船,比如说张伯驹先生,好像还有个矮个子,是不是叶恭绰先生不敢断言,但是张伯驹先生在。这些人住得离那儿都不远——查阜西先生住在南锣鼓巷,雪斋溥伒先生住在无量大人胡同,张伯驹住在后海,所以北海为一个中心。

关于查先生,我没有资格谈,但这次水面上的琴会给我留下非常深的印象,至今在脑子里挥之不去。

关于这本书我想多说几句,整本书是围绕着一张琴、三阕《八声甘州》写的。由此我想到一个问题,就是我们今天如何揣度前人的生活方式、思想情趣、人际交往。这本书做了一个很好的工作。晓星汇集了很多资料,但是没有任何臆断,这恰恰是很多书做不到的。中国这一百年变化是非常大的,我们今天经常拿现在的态度、现在的认识去臆断或评论前人,我想没有这个资格。晓星这本书实际上是让资料自己说话,非常严谨,这是这本书非常好的地方,也是做学问应该采取的一种正确的态度。

这本书的设计应该说是别开生面。后面附了张充和先生手录的《长生殿·弹词》一折,原来是一个手卷,做成经折装的册页,非常好,两本书配起来以后非常文雅,相得益彰。看这本册页也是见字如人,好像回到了另一个时代。我们常常讲“君子之交淡如水”,这是中国人从修养中悟出来的,实际上是非常深、非常浓厚的一种交往,不是那么外在和表露。

扬之水:晓星给我发过一个短信,问我看这书有什么感觉。我说就觉得这个书写得好,但我说不出怎么好。后来严晓星说了两个字,“人好”。我也觉得真的是人好,他讲的是好人的故事,由好人来讲了这个好人的故事。

我跟严晓星认识二十多年了,在我做完《诗经名物新证》的时候,他曾让我去研究古琴,而且给我寄了有一尺多高的各种资料,琴谱,还有关于怎么做琴的。他说古琴怎么怎么有意思,要让我去研究,甚至引诱我去买琴学琴。但我比较有自知之明,我实在不懂琴,曾经想入门的,一看太难了。我说我做不了这个事。结果他自己做下来了,而且做得非常好。我眼看着他一点一点做起来。

作为完全的门外汉,我是欣赏这个琴的境界,欣赏这个人,也欣赏他这个人周围的这些氛围。我对古琴和刚才赵先生说的琴事,是有一种得到的欢喜,读这本书也是有一种得到的欢喜。我欣赏不了琴曲本身,可是我能够知道这里面的这些好处。现在好像都喜欢说“最后的”什么什么人,我觉得这句话其实是不合适的。任何时代都有好人,都有好人用不同的方式追求雅,我们不必去效法,也没办法追随,但是我们可以在对好人的欣羡中活出我们自己。我想,大概很多读者也能够跟我一样,从这本书里面得到欢喜。

整理/雨驿

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073