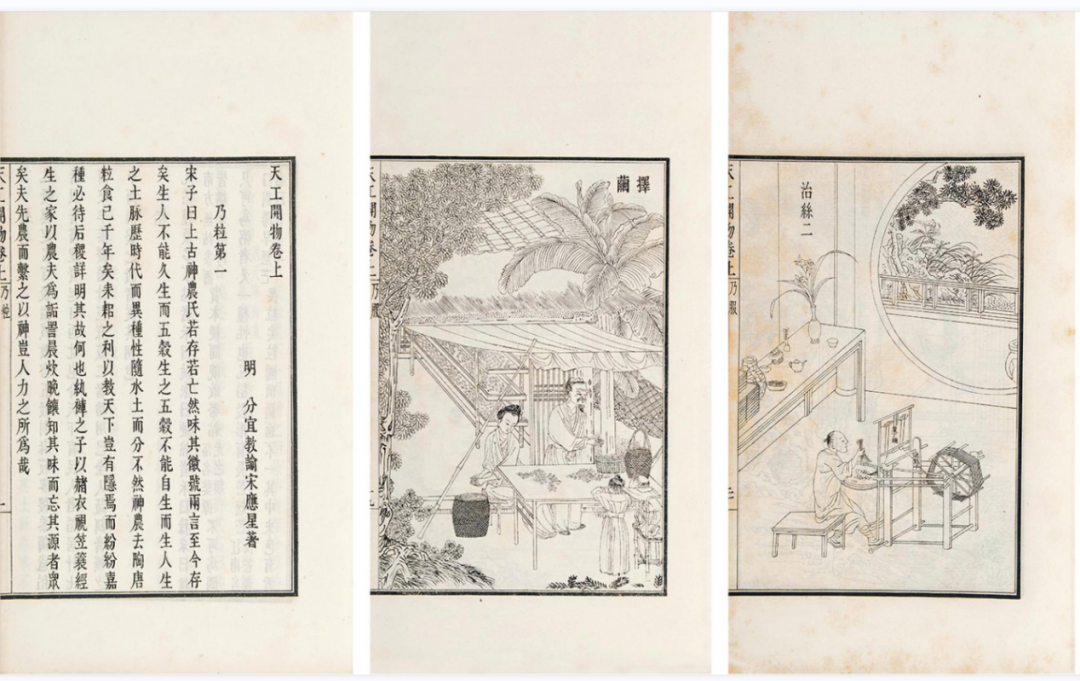

公元1631年,大明崇祯四年春。 第六次北上会试失利的宋应星与哥哥一起,又一次踏上了前往江西奉新的返乡之程。 次年,黄河在孟津决堤; 李自成攻陷修武县,杀知县刘凤翔; 著名文人社团几社征集社员的八股文,编成《壬申文选》二十卷; 张岱住西湖,雪后独自乘舟前往湖心亭; 同年,宋母于家中病逝。 两年后,宋应星放弃科举,留在本省任分宜县教谕。 此时,距明朝覆亡还有不到十年,离《天工开物》的出版还有三年。 一、愤世之书:《天工开物》的写作背景 在宋应星的时代,虽然天灾频仍,境内农民起义四起,外加辽东清军不断侵扰,衰世景象已见。 但科举取士仍是朝廷和广大读书人最为关切的大事之一。 尽管晚明官场的贪腐无耻已经到达了极点,但功名的诱惑始终牵动着每个士子的神经。 宋氏兄弟六入科场即说明了这一点。 好在,“数上公车竟不第”后,宋应星认命了,也醒悟了。 仇英《观榜图》中前来观榜的科举士子 任职县学的四年间,教务外,他一心扑到了个人著述的编撰上。 先后出版了《画音归正》《野议》等十余种作品。把科场八股文中能说的、不能说的,全都付之梨枣。 《天工开物》就诞生于他任职的第三年。 这是一本愤世之书。 当时的文人们,在做官之前,读的大多是科举用书。 顾炎武所谓“惟知此物可以取科名,享富贵……而他书一概不观”。 面对世人如此汲汲于功名利禄,宋应星深有不满。 在《天工开物》的自序里,它直言此书“与功名进取毫不相关也”。 并毫不客气地请那些专务科举的“大业文人”们从案头扔掉此书。 要知道,他的官职可是教谕,所教的生员们,正是将来科举考试的后备军。 这一矫世之举的背后,正不无司马迁“发愤著书”的意思在。 对于一个出身“三代尚书”之家,却在末世屈居九品下的本乡寒儒而言,要想拯救世风,只有著书立说,“藏诸方寸而写之”。 《天工开物》正是被他寄托了“著作功高天不夜”的心血之作。 二、用世之书:《天工开物》的思想内容 《天工开物》一书的思想,就暗藏在作者精心构撰的书名里,读者未及开卷,已可窥探一二。 其中,“天”指自然,“工”指人力,二者结合,才能达到《易经》所谓“开物成务”之境。 翻译过来,就是人类利用自然规律以开创物质财富之意。 以制陶为例,大自然提供水、土,人类和土为泥,抟泥为坯,以火烧坯,从而制作出各种陶瓷用品,就是一次“天工开物”的过程。 用宋氏的话说,就是“方土效灵,人工表异,陶成雅器”(《陶埏》)。 它所彰显的是中国传统的天人合一思想,并通过对科学技术的强调,开创性地将之上升为一种技术哲学。 日本十八世纪兴起的“开物之学”即肇端于此。 《天工开物》首卷“乃粒”文字及卷六“乃服”插图 《天工开物》的内容,近代著名地质学家丁文江先生认为是“就人民日用饮食器具而究其源”。 说白了,就是当时人的衣食住行用。 晚明社会,随着大众文化的发展,世俗生活成为各类图书的一大卖点,同时也是其服务对象。 世情小说外,像《天下四民便览万用正宗》这种与百姓日用密切相关的工具书充斥市场。 而为了吸引和方便读者,插图也成为该类书中不可或缺的一部分。 《天工开物》凡三卷,下分《乃粒》《乃服》《彰施》《粹精》等十八章。 涉及耕种、染色、陶铸、锻造、冶金等当时工农业的各个方面。 其中百姓之衣食住行用可谓一览全包,并附有插图123幅,从中可以看出此种出版风气的影响。 只不过,在天下士农工商四民中,它所服务的对象,主要是士人之外的另三个阶层。 与科举士子们在八股文里那种“代圣贤立言”的故作腔调不同。 打开此书,到处洋溢着的是作者同当时各行业劳动者交谈的平易和亲切: 凡牛,春前力耕汗出,切忌雨点。(《乃粒·稻工》) 雾天湿叶甚坏蚕,其晨有雾,切勿摘叶。(《乃服·食忌》) 凡刀砖削狭一偏面,相靠挤紧,上砌成圆,车马践压,不能损陷。(《陶埏·砖》) 若湖广、江西省舟,则过湖冲江,无端风浪,故锚、缆、篷、桅,必极尽制度,而后无患。(《舟车·漕舫》) 我朝行用钱高色者,唯北京宝源局黄钱与广东高州炉青钱,其价一文,敌南直江、浙等二文。(《冶铸·钱》) 仇英《清明上河图》中繁荣的城市商业景象 这种交谈背后,是宋应星前半生不辞烦劳的科学观察和思考,以及大量翻阅文献后的小心求证和记录。 在晚明“‘治乱经纶’字义,学者童而习之,而终身不见其形象”的空疏学风下,表现出难得的道器合一精神。 故此书被时人誉为“一切生财备用秘传要诀”,经大量引用,远销海外。 明清之际,伴随着资本主义萌芽的兴起,“经世致用”这一思潮开始在当时流行。 出现了一批深具实学色彩的巨著,如《本草纲目》《农政全书》《徐霞客游记》等。 《农政全书校注》 《天工开物》于百姓日用间,存富国利民之热忱,彰显的仍是传统士大夫“治贵适时,学必经世”的用世情怀。 至于当代读者,走入此书,就仿佛穿越到了明代各种物质文化的生产现场。 跟着古人一起插秧、采桑、酿酒、造瓦、采玉、扬帆…… 在字里行间,真切体会晚明社会经济的发展实况,以及作者敬天爱民的济世情怀。 《天工开物》在后世流传甚广,很早就出现了法文、日文和英文译本。 被认为是可与狄德罗《百科全书》媲美的中国十七世纪早期的重要工业技术著作。 现“中华书局经典之声”特别推出《天工开物》有声书。 作品底本由杨维增先生《天工开物新注研究》一书修订而成。 以明白晓畅的译文为重心,在河北大学新闻传播学院播音与主持艺术系史佳毅的生动演绎下,带您穿越大明,在衣食住行用之间领略中国古代科技之美。 欢迎大家前来收听、交流! 扫码收听《天工开物》 如有任何需求 欢迎添加“小古带你游典籍”企业微信~ 中华经典古籍库 微信号:jingdianguji 丰富自身文化修养 从关注一个好的公众号开始

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

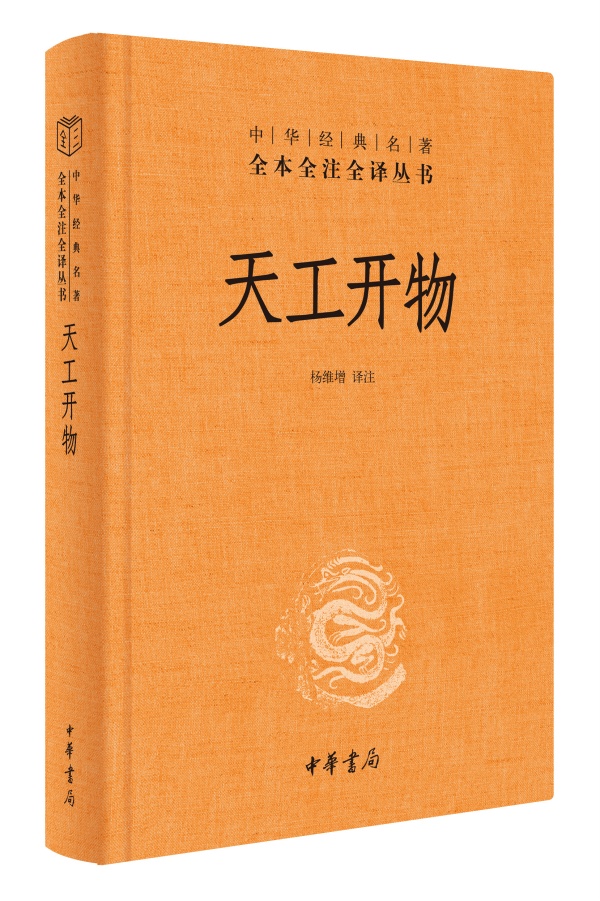

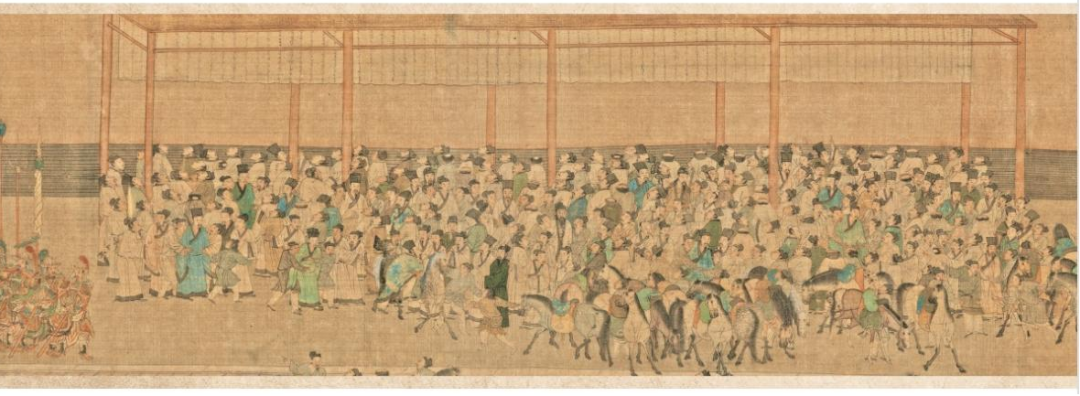

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073