当前位置 > 媒体报道详细页

茶事·茶档·茶学:在波士顿“发现”中国茶史的三个面向

评论内容:

茶叶是近代中国最为全球化的商品之一。尤其是在18至19世纪中国被卷入全球化过程,“茶叶贸易和鸦片贸易起到了非常关键性作用”(仲伟民,《茶叶与鸦片:十九世纪经济全球化中的中国》,中华书局2021年,第257页)。本人利用波士顿访学、生活一年的经历,考察了当地各个博物馆、档案馆以及当地的茶史遗迹遗存,借用柯文“在中国发现历史”这一理念梳理18世纪以来中国茶叶作为商品与文化向外传播的历程,尝试在美洲波士顿“发现”中国茶事遗存、茶档记录和茶学书写三方面的异域境遇及其影响,从而对跨国视域下看待中国茶史的国际维度有更深层次的理解。不当之处,还请方家指正。

一、茶事:1773年波士顿倾茶事件中国茶的遗迹遗存

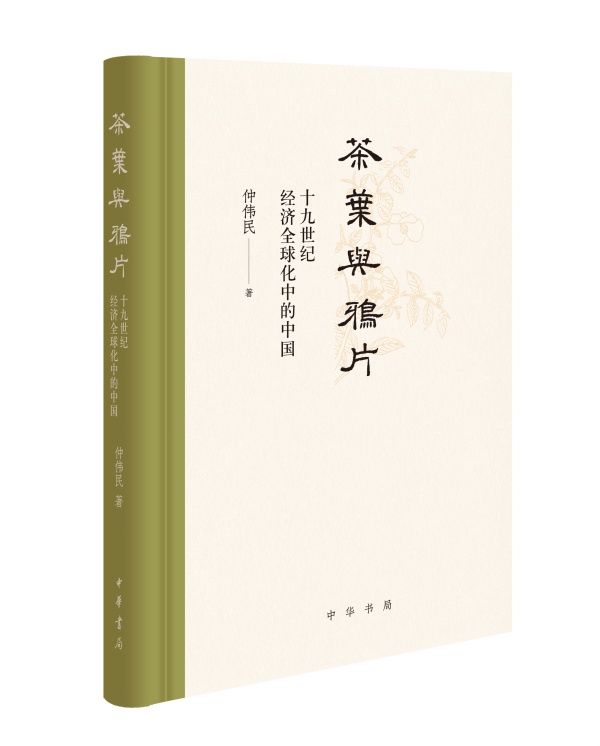

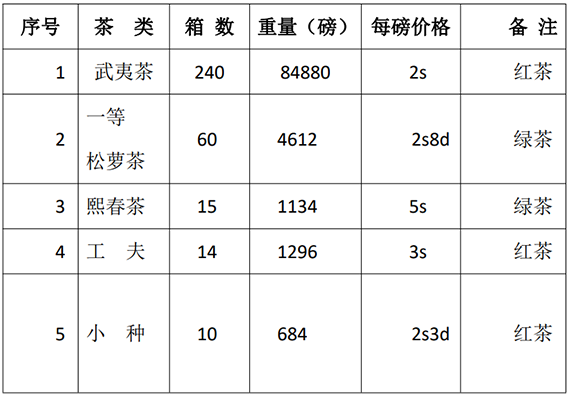

17世纪,中国茶叶最早被荷兰人带入欧洲,随之而来的英国东印度公司也在积极拓展利润丰厚的对华茶叶贸易。降至18世纪,中国茶叶在英国本土及其海外殖民地英属北美已经较为普遍,新英格兰的波士顿地区当时有1.6万多人口,经济最为发达,对中国茶叶的消费较为流行,不过当地人消费的大都是荷兰人的走私茶,对经常来自宗主国茶税方面的举措较为敏感。1773年,英国议会为了挽救英国东印度公司陷入的财政危机,强行将伦敦仓库中囤积的中国茶叶运往波士顿进行销售,这些茶叶在伦敦出港免税,但到波士顿需要缴纳每磅3便士的茶税,这样东印度公司的茶叶价格比荷兰走私茶更为便宜,这引发当地商人及其他对“域外征税权”恐惧的社会精英。12月16日,波士顿抗茶会组织“自由之子”成员,伪装成莫霍克印第安人,将三艘运茶船上装载的340箱中国茶叶倾倒入海,这就是震惊英国的波士顿倾茶事件,英国接下来颁行的惩戒条例及对波士顿港的封锁,引发了美国走向独立之路。因此英国因强制推销中国茶叶而失去北美,而美国因波士顿倾倒46吨(英国东印度公司统计当时值9659英镑6先令4便士,其价值约等于170万美元现价,具体中国茶叶的品类及价值见下表1)中国茶引发的反抗而独立乃至建国。

表1 波士顿倾茶事件中国茶叶的品类及价值(单位:先令s)

数据来源:根据英国东印度公司毁茶清单数据统计而成,引自英国国家档案馆官网。

波士顿地区保存着1773年倾茶事件后中国茶叶的许多遗迹遗存。马萨诸塞州历史协会保存着关于倾茶事件的五件珍贵文物,包括茶箱、茶盘等,其中还有12月17日清晨时人从多彻斯特海湾捡拾回来的武夷茶(Bohea),目前保存在玻璃瓶之中珍藏,现在到马萨诸塞州历史协会官网上即可检索利用。波士顿市政府在横跨查尔斯河的桥梁中心专门建立了“波士顿抗茶会及船只博物馆”(The Boston Tea Party Ships & Museum),至今保存着1773年倾茶事件中残存的茶箱,称为“罗宾逊茶箱”(Robinson Tea Chest),该茶箱也成为该博物馆的镇馆之物,专门置柜收藏。1873年,波士顿纪念倾茶事件100周年的特制的茶箱复制品(内置东方茶叶公司从中国进口的台湾茶叶)也由马萨诸塞州历史学会收藏。

二、茶档:波士顿各文化机构收藏的19世纪中美茶叶贸易重要记录

波士顿作为自殖民地以来北美重要的商业贸易与教育文化中心,在美国经济文化版图中占有重要地位。一直至伊利运河与中央太平洋铁路开通促成纽约港强势崛起之前,波士顿都是美国东北部最为重要的港口城市。波士顿港因地理位置、造船工业以及当地商人的开拓,很早就发展起了与中国的茶叶贸易,也形成了大量的茶事记录。具体说来,波士顿的马萨诸塞州历史协会、波士顿公共图书馆、皮博迪博物馆以及哈佛大学图书馆均收藏着涉及当地商人商号来华运输华茶、利用商业网络推动茶叶消费以及当地饮茶之风形成演变的档案文献。如马萨诸塞州历史协会收藏的对华茶叶贸易商詹姆斯·福布斯家族文件集(James Murray Forbes letters)、首任美国驻广州领事山茂召文件集(Samuel Shaw papers, 1775-1887; bulk: 1775-1794,缩微胶卷)和波士顿殖民政府代表托马斯·霍奇森的书信集(Thomas Hutchinson letterbooks,计有5箱)、波士顿商船主斯退尔吉思文件集(Hooper-Sturgis Papers, 1798-1857)等等。

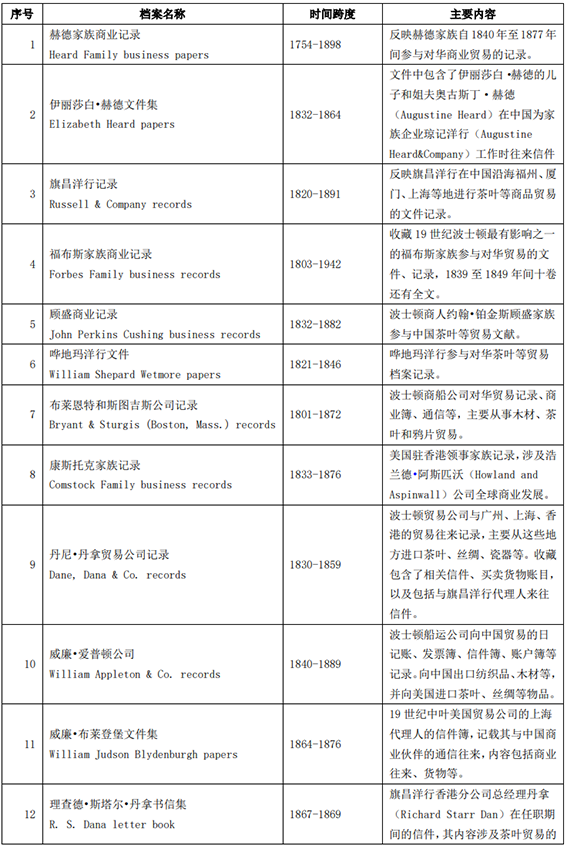

位于查尔斯河畔的哈佛大学商学院贝克图书馆有发展专门的“19世纪中国贸易手稿特藏”(Nineteenth Century China Trade Manuscript Collections in Baker Library),该特藏收录着美国独立后重要企业/商号、商人、家族商务的档案,这些收藏为研究“早期中美关系提供了丰富的专业和个体化的视角”,同时也为了解“美国商人在中国通商口岸生活的复杂性”提供了见解(目录如下表2)。

表2 哈佛大学商学院贝克图书馆馆藏19世纪中国贸易手稿目录

贝克图书馆馆藏19世纪中国贸易档案中,琼记洋行涉及的主要贸易商赫德家族档案共有800卷,收录272箱,103件图画,这是波士顿各洋行中首屈一指的收藏。在中国影响很大的旗昌洋行保存下来的记录则有25卷,收录1箱档案,还有图册。另外波士顿商船公司威廉·爱普顿公司(William Appleton & Co. Records)的记录也有143卷,合计有101箱。贝克图书馆还有收藏19世纪波士顿最有影响的福布斯家族参与对华贸易的文件、记录,合计有107卷,收录44箱。

从19世纪茶叶等商品的贸易全球化图谱来看,哈佛商学院贝克图书馆关于19世纪对华贸易的洋行、商人等的档案收藏实际上记录着纽约华尔街崛起前,美国传统中以波士顿为核心的贸易资本主义的鼎盛时代,这些贸易商、商业家族实际上构筑着东方中国与美利坚之间强劲的贸易与商品流动关系,这些对于考察中国茶叶贸易消费对美国资本工业化、城市化、市民日茶生活(茶馆、茶会)等方面的影响具有重要的史料价值。

三、茶学:冈仓天心在波士顿写成《茶之书》诋毁中国近代茶文化

在英语世界,波士顿还在以英文写就中国茶文化的知识生产环节占有一席之地。对于中国茶事进行历史书写的中文著作以唐代陆羽的《茶经》和宋徽宗《大观茶论》为代表,随着中国茶叶在英语世界的大量消费,茶客茶人与当地文化相结合,以英文为语言媒介撰写的茶事著作也开始出现,其中最为著名的代表作就是20世纪初期寓居波士顿的日本学者冈仓天心所撰写的《茶之书》(The Book of Tea),该书1906年在美国纽约、伦敦等地出版,引发轰动,之后于1912年、1919年、1921年和1926年等多次再版,并且被翻译为多种语言,广泛传播。

冈仓天心撰写名作《茶之书》之前一直担任波士顿美术博物馆亚洲部(中国-日本部)的主任,对馆藏3642辐日本画作、诸多瓷器和漆器等日本美术品进行了大量分类、整理和鉴定的工作,在波士顿期间也多次在上流社会间举办各类茶会,宣传日本茶道。波士顿长期以来与亚洲的中国、日本形成了密切的贸易与知识联系网络,由于哈佛大学、波士顿美术博物馆、伊莎贝拉·加德纳艺术博物馆等文化设施的存在使得波士顿成为美国东方商品、艺术品收藏和亚洲文明研究的中心。冈仓天心利用其留学美国形成的当地人际关系网络及其对东方文化的关注,大力推动了日本茶道文化与习俗在波士顿地区的可见度。

从《茶之书》的内容来看,冈仓天心首先在《人情隐于碗中》一章中阐述了其撰写的目的,接着在《茶之流派》中追溯了唐宋时期中国茶文化,陆羽的《茶经》、赵佶的《大观茶论》这些经典是日本茶道之源头活水,这一点他也倍加推崇。然而冈仓天心目的在于凸显日本茶道在继承中国唐宋茶文化传统的同时,又在近代以来形成了自己独特的茶道哲学和民主精神。与此相对照的是,元代以后中国茶道的沦落与衰微:

“不幸的是,勃兴于13世纪的蒙古一举征服了整个中国,在元朝的统治下,宋代辉煌的文化被毁灭殆尽。试图复兴华夏文明的明朝内政混乱,在17世纪中国再度落入异族——满人之手,昔日的风俗和仪式荡然无存。明代的一位训诂学者在注释宋代典籍时居然对茶线的形状茫然无知,因为当时的饮茶方法是将茶叶放在碗或杯中用沸水沏之,而流行于宋代的抹茶之法已经失传。西方诸国之所以不知古老的饮茶方式,原因在于他们直到明代末期才与茶有了亲密接触。”([日]冈仓天心著,《茶之书》,柴建华译,重庆大学出版社2018年,第32页)

冈仓天心对于中国茶文化的解释不仅带有狭隘的种族主义色彩,认为蒙元之后中国无文化,遑论“茶风俗和仪式”。这是日本茶文化领域的“元代之后,中国有茶而无茶文化”的直接体现,从另一个角度反映日本此时思想文化界涌动的“华夷易位论”“崖山之后无中华说”。实际上,元代中国无论是官方的贡茶规模、茶马贸易以及茶文化的著述都有发展。明代洪武年间,为了减轻茶农商户负担,朱元璋罢团茶,改散茶,制茶工艺和炮制方法都得以简化。主政福建茶区官员喻政在《茶书全集》提出中国茶理讲求“清、真、雅、合”,这些都很有启发意义。中国茶叶得以更大规模地走向民间大众,促进中国茶叶消费群体的扩大。明代茶书著述还是中国历代茶事书写最多、最繁荣的。250年间出书68种,其中现存33种、辑佚6种、已佚29种(阮浩耕等,《中国古代茶叶全书》,浙江摄影出版社,1999年,第3-4页)。至17世纪初期,荷兰人首先来华运茶,继而引发了欧洲的茶饮革命,欧洲各国东印度贸易公司纷至沓来与中国进行茶叶、丝绸等贸易,欧洲逐渐形成饮茶消费领域的“中国时尚”(中国风),带动了茶具瓷器、漆器、锡器等中国商品发展,“茶让中国进入到了欧洲的中心”([英]休·昂纳,《中国风:遗失在西方800年的中国元素》,刘爱英、秦红译,北京大学出版社,2017年,第63页)。饮用中国茶叶之风在欧洲中上层盛行,这些冈仓天心均未提及。

冈仓天心还对近代中国茶精神理念所谓的“式微”作了进一步阐发:

“对于后世(指19世纪末20世纪初)的中国人来说,茶只是一种可口的饮品,与人生的理念无关。这个国家长久以来的深重苦难已经夺走了他们探寻生命意义的热情。他们变成了现代人,苍老而世故,那让诗人与古人永葆青春的精气神已如梦幻泡影,崇高的信念也随风而逝。他们奉行中庸之道,坦然接受传统的世界观,却不愿去奋力征服自然或全心崇拜自然。尽管他们杯中依然散发出花一般的芳香,可浪漫的唐宋茶仪却已不见踪影。”([日]冈仓天心著,《茶之书》,第32页。)

冈仓天心对19世纪末20世纪初中国茶的认知仅是一种好喝的饮品,而体现中国茶文化的各种仪式已经不再,更谈不上饮茶体现出中国人之哲学。易言之,茶道之礼仪唯有在日本保存下来,“亦步亦趋地跟随中华文明脚步的日本,熟知中国茶发展的这三个阶段……15世纪……日本茶道正式确立了专属世俗风情的一套礼仪,至此日本茶道正式问世”([日]冈仓天心著,《茶之书》,第33-35页)。冈仓天心认为日本茶道继承宋代中国的茶美学,体现为一种饮茶的仪式,这种仪式将茶的理念发展到极致。中国茶道因游牧民族南下而断裂,这是典型的停滞论与狭隘的种族主义学说。

冈仓天心在波士顿写就《茶之书》的成书年代是比较特殊的。19世纪末20世纪初期,日本正处于明治维新后咄咄逼人的对外扩张期。日本通过甲午战争战胜了清王朝,优越感膨胀。1904年,为争夺中国东北,日俄两国发生直接战争,日本在面对欧洲列强俄国时面临巨大的压力。日本不得不将求援的目光瞄向太平洋另一端的美国,冈仓天心接受了日本政府的游说使命,前往波士顿争取美国的支持。因此,冈仓天心在波士顿、纽约、圣路易斯等地举办演讲会、召集茶会、主持博物馆东方艺术品的收藏与展示,著书立说也是日本对美文宣、赢得美国人好感的重要组成部分。

《茶之书》成书前后冈仓还有其余论著颇有影响,如《东洋的理想》(1903年)《日本的觉醒》(1904年),它们与《茶之书》一道构成冈仓天心著名的《东方三书》,意图展示除了日本《武士道》之外的“温柔和平的艺术之境”。实际上,冈仓天心抱有以日本为中心的“亚洲一体论”,冈仓天心将日本塑造成了东方茶道的集大成者,日本茶道成为日本文化和精神超越中国之具体体现,这是以日本为中心的东方艺术本位主义外溢,反映出20世纪初期日本文化霸权思想。

从20世纪初日本茶叶崛起及其外销扩张的具体过程来看,可没有冈仓天心描绘得如此“和平”,更缺乏美学。实际上,随着日本茶采用英属印度现代制茶技术、体制上走向组合化、改良茶种,日本茶叶近代化进程加速,日本加强了对中国台湾地区茶业原料的掠夺,日茶不仅在国际市场不断排挤、吞噬华茶的份额,而且还反过来在侵华过程中向大陆市场大肆倾销日茶,日本人甚至还在国际文宣中造谣华茶之不卫生、掺假等失真信息。1900年,日本销往美国的茶叶达到了33,949,350磅,占输美茶叶总额的40%。([日]农商务省农务局编撰,『茶業ニ関スル調査』,大日本农会1912年,第257至263页。)此后数年均维持在这个份额上下。因此,冈仓天心《茶之书》对日本茶道的推崇、对近代中国茶文化的诋毁,不过是在茶史著述和茶文化精神凝练方面暴露出当时日本学人对华认知上的僵化思维与刻板自负,更有为日茶在美销售申张站台之嫌。实际上,19世纪末期20世纪初美国消费者抵制的“着色茶”尤其是着色绿茶,日本茶商也难以置身事外。

《茶之书》全书用英文写作、文笔优美,再加上冈仓天心对东西方文明比较视域下茶道有着哲学化的深度思考,该书出版之后在东方茶美学领域影响深远,而冈仓天心对于中国茶文化的诋毁与刻板印象也随着这本书的流传被以讹传讹,加深了海外对明清以来中国茶文化的负面认知。英语世界对于中国茶文化追根溯源式的系统性介绍姗姗来迟,美国学者乌克斯的《茶叶全书》(1935年)曾经对陆羽《茶经》部分章节进行翻译,而真正对陆羽《茶经》的全部翻译直到20世纪70年代才姗姗到来,美国人弗朗西斯·卡朋特(Francis Ross Carpenter)在1974年做了一个通俗版的全译本,影响颇大。但西方对于明清以来中国茶文化嬗变典籍的了解与研究才刚刚起步。

1840年代,清代茶叶贸易图。

结语

茶叶不仅是一种近代中国充分全球化的商品,同时也是一种西方资本主义与东方中国贸易链条中的联结纽带。作为中国茶叶全球贸易网络中消费端,波士顿在中国茶史的国际维度扮演重要的角色。18世纪70年代,波士顿因对英国东印度公司运来的中国茶叶抵抗,倾倒茶叶迈出反抗英国专制之路。但仅仅在英美《巴黎和约》签订六个月之后,“中国皇后号”出发前往中国广州进行贸易,茶叶依然是重要商品。此后,波士顿商人在中美沿海口岸之间构筑了一个覆盖中国茶区、港口,联通香港、旧金山、纽约和波士顿为联结的贸易网络,太平天国起义期间波士顿的旗昌洋行直辟武夷茶路,直达福建茶区,造就了中美茶叶贸易之繁荣,由此形成了丰富的史迹遗存与档案记录。波士顿文化教育机构保留着19世纪对华贸易重要的历史记录,这是中国茶史与美国同仁“共享历史”研究重要的域外资料来源。

20世纪初期,中国对美茶叶贸易被英国的印度锡兰茶和日本的绿茶排挤吞占市场,中国茶在国际市场上衰微。日本茶后来居上,寓居波士顿文化界的冈仓天心不仅为提升日本在美国的形象积极奔走,而且在茶学领域用英语撰写《茶之书》这样的集大成之作,宣扬日本的亚洲主义与东方美学。不过所谓东方美学背后的实质是诋毁近代以来中国茶文化、自我标榜以日本茶道为超越的狭隘之风,对中国茶文化在国际传播领域形成不良的影响。

综上所述,近代全球化带来的商品贸易流动创造了一个更加联通互动的世界。围绕利润丰厚的茶叶贸易,来自东方中国的茶叶在波士顿被大量贸易、消费甚至被抵制,这些18世纪至19世纪遗迹遗存、档案记录是中美经济往来和文化互渐的历史见证,而20世纪初日本学者冈仓天心在波士顿写就的《茶之书》不仅反映出中国茶叶在国际市场上遭遇重挫的尴尬处境,同时也从另一个侧面说明其对明清中国茶业发展缺乏了解之故。简言之,在波士顿保存的中国茶史遗迹遗存和档案史料跨越了三个世纪,折射出中国茶叶在国际市场上地位嬗变的诸多内容。当然,这些历史无论是宏观层次还是微观细节皆非全新,姑且仿效史学先贤“发现”之,上下求索之。

自大航海时代之后,全球范围内的商品、物质文化以及知识信息流动更为频繁。对于民族国家历史的考察与探究,不仅要注重内部因素的生发成长,也要考虑来自外部观念及其他力量的刺激影响。经济全球化进程逐步加深,职业史家书写历史面临着学科内外要素、国际国内视野都要予以兼顾的挑战。在全球时代的史学写作,按照林恩·亨特的说法,“全球化不仅意味着互联互通,也意味着休戚与共”([美]林恩·亨特,《全球时代的史学写作》,郑州:大象出版社,2017年,第122页)。

早在20世纪60年代美国中国学研究学者施坚雅在《中国农村的市场和社会结构》一书中则从区域社会出发考察中国历史的模式,尝试从农村结构与区域市场宏观理论探索出相关研究理路,这一思考被学界称为“施坚雅”模式。另一位美国学者保罗·柯文代表作《在中国发现历史:中国中心观在美国的兴起》对费正清为代表的“挑战——反应”现代化模式进行修正,主张从中国发展的内部要素中来看待中国的历史与现状,此两说在海内外中国学研究领域产生重要影响。

茶叶是近代中国最为全球化的商品之一。尤其是在18至19世纪中国被卷入全球化过程,“茶叶贸易和鸦片贸易起到了非常关键性作用”(仲伟民,《茶叶与鸦片:十九世纪经济全球化中的中国》,中华书局2021年,第257页)。本人利用波士顿访学、生活一年的经历,考察了当地各个博物馆、档案馆以及当地的茶史遗迹遗存,借用柯文“在中国发现历史”这一理念梳理18世纪以来中国茶叶作为商品与文化向外传播的历程,尝试在美洲波士顿“发现”中国茶事遗存、茶档记录和茶学书写三方面的异域境遇及其影响,从而对跨国视域下看待中国茶史的国际维度有更深层次的理解。不当之处,还请方家指正。

一、茶事:1773年波士顿倾茶事件中国茶的遗迹遗存

17世纪,中国茶叶最早被荷兰人带入欧洲,随之而来的英国东印度公司也在积极拓展利润丰厚的对华茶叶贸易。降至18世纪,中国茶叶在英国本土及其海外殖民地英属北美已经较为普遍,新英格兰的波士顿地区当时有1.6万多人口,经济最为发达,对中国茶叶的消费较为流行,不过当地人消费的大都是荷兰人的走私茶,对经常来自宗主国茶税方面的举措较为敏感。1773年,英国议会为了挽救英国东印度公司陷入的财政危机,强行将伦敦仓库中囤积的中国茶叶运往波士顿进行销售,这些茶叶在伦敦出港免税,但到波士顿需要缴纳每磅3便士的茶税,这样东印度公司的茶叶价格比荷兰走私茶更为便宜,这引发当地商人及其他对“域外征税权”恐惧的社会精英。12月16日,波士顿抗茶会组织“自由之子”成员,伪装成莫霍克印第安人,将三艘运茶船上装载的340箱中国茶叶倾倒入海,这就是震惊英国的波士顿倾茶事件,英国接下来颁行的惩戒条例及对波士顿港的封锁,引发了美国走向独立之路。因此英国因强制推销中国茶叶而失去北美,而美国因波士顿倾倒46吨(英国东印度公司统计当时值9659英镑6先令4便士,其价值约等于170万美元现价,具体中国茶叶的品类及价值见下表1)中国茶引发的反抗而独立乃至建国。

表1 波士顿倾茶事件中国茶叶的品类及价值(单位:先令s)

数据来源:根据英国东印度公司毁茶清单数据统计而成,引自英国国家档案馆官网。

波士顿地区保存着1773年倾茶事件后中国茶叶的许多遗迹遗存。马萨诸塞州历史协会保存着关于倾茶事件的五件珍贵文物,包括茶箱、茶盘等,其中还有12月17日清晨时人从多彻斯特海湾捡拾回来的武夷茶(Bohea),目前保存在玻璃瓶之中珍藏,现在到马萨诸塞州历史协会官网上即可检索利用。波士顿市政府在横跨查尔斯河的桥梁中心专门建立了“波士顿抗茶会及船只博物馆”(The Boston Tea Party Ships & Museum),至今保存着1773年倾茶事件中残存的茶箱,称为“罗宾逊茶箱”(Robinson Tea Chest),该茶箱也成为该博物馆的镇馆之物,专门置柜收藏。1873年,波士顿纪念倾茶事件100周年的特制的茶箱复制品(内置东方茶叶公司从中国进口的台湾茶叶)也由马萨诸塞州历史学会收藏。

二、茶档:波士顿各文化机构收藏的19世纪中美茶叶贸易重要记录

波士顿作为自殖民地以来北美重要的商业贸易与教育文化中心,在美国经济文化版图中占有重要地位。一直至伊利运河与中央太平洋铁路开通促成纽约港强势崛起之前,波士顿都是美国东北部最为重要的港口城市。波士顿港因地理位置、造船工业以及当地商人的开拓,很早就发展起了与中国的茶叶贸易,也形成了大量的茶事记录。具体说来,波士顿的马萨诸塞州历史协会、波士顿公共图书馆、皮博迪博物馆以及哈佛大学图书馆均收藏着涉及当地商人商号来华运输华茶、利用商业网络推动茶叶消费以及当地饮茶之风形成演变的档案文献。如马萨诸塞州历史协会收藏的对华茶叶贸易商詹姆斯·福布斯家族文件集(James Murray Forbes letters)、首任美国驻广州领事山茂召文件集(Samuel Shaw papers, 1775-1887; bulk: 1775-1794,缩微胶卷)和波士顿殖民政府代表托马斯·霍奇森的书信集(Thomas Hutchinson letterbooks,计有5箱)、波士顿商船主斯退尔吉思文件集(Hooper-Sturgis Papers, 1798-1857)等等。

位于查尔斯河畔的哈佛大学商学院贝克图书馆有发展专门的“19世纪中国贸易手稿特藏”(Nineteenth Century China Trade Manuscript Collections in Baker Library),该特藏收录着美国独立后重要企业/商号、商人、家族商务的档案,这些收藏为研究“早期中美关系提供了丰富的专业和个体化的视角”,同时也为了解“美国商人在中国通商口岸生活的复杂性”提供了见解(目录如下表2)。

表2 哈佛大学商学院贝克图书馆馆藏19世纪中国贸易手稿目录

贝克图书馆馆藏19世纪中国贸易档案中,琼记洋行涉及的主要贸易商赫德家族档案共有800卷,收录272箱,103件图画,这是波士顿各洋行中首屈一指的收藏。在中国影响很大的旗昌洋行保存下来的记录则有25卷,收录1箱档案,还有图册。另外波士顿商船公司威廉·爱普顿公司(William Appleton & Co. Records)的记录也有143卷,合计有101箱。贝克图书馆还有收藏19世纪波士顿最有影响的福布斯家族参与对华贸易的文件、记录,合计有107卷,收录44箱。

从19世纪茶叶等商品的贸易全球化图谱来看,哈佛商学院贝克图书馆关于19世纪对华贸易的洋行、商人等的档案收藏实际上记录着纽约华尔街崛起前,美国传统中以波士顿为核心的贸易资本主义的鼎盛时代,这些贸易商、商业家族实际上构筑着东方中国与美利坚之间强劲的贸易与商品流动关系,这些对于考察中国茶叶贸易消费对美国资本工业化、城市化、市民日茶生活(茶馆、茶会)等方面的影响具有重要的史料价值。

三、茶学:冈仓天心在波士顿写成《茶之书》诋毁中国近代茶文化

在英语世界,波士顿还在以英文写就中国茶文化的知识生产环节占有一席之地。对于中国茶事进行历史书写的中文著作以唐代陆羽的《茶经》和宋徽宗《大观茶论》为代表,随着中国茶叶在英语世界的大量消费,茶客茶人与当地文化相结合,以英文为语言媒介撰写的茶事著作也开始出现,其中最为著名的代表作就是20世纪初期寓居波士顿的日本学者冈仓天心所撰写的《茶之书》(The Book of Tea),该书1906年在美国纽约、伦敦等地出版,引发轰动,之后于1912年、1919年、1921年和1926年等多次再版,并且被翻译为多种语言,广泛传播。

冈仓天心撰写名作《茶之书》之前一直担任波士顿美术博物馆亚洲部(中国-日本部)的主任,对馆藏3642辐日本画作、诸多瓷器和漆器等日本美术品进行了大量分类、整理和鉴定的工作,在波士顿期间也多次在上流社会间举办各类茶会,宣传日本茶道。波士顿长期以来与亚洲的中国、日本形成了密切的贸易与知识联系网络,由于哈佛大学、波士顿美术博物馆、伊莎贝拉·加德纳艺术博物馆等文化设施的存在使得波士顿成为美国东方商品、艺术品收藏和亚洲文明研究的中心。冈仓天心利用其留学美国形成的当地人际关系网络及其对东方文化的关注,大力推动了日本茶道文化与习俗在波士顿地区的可见度。

从《茶之书》的内容来看,冈仓天心首先在《人情隐于碗中》一章中阐述了其撰写的目的,接着在《茶之流派》中追溯了唐宋时期中国茶文化,陆羽的《茶经》、赵佶的《大观茶论》这些经典是日本茶道之源头活水,这一点他也倍加推崇。然而冈仓天心目的在于凸显日本茶道在继承中国唐宋茶文化传统的同时,又在近代以来形成了自己独特的茶道哲学和民主精神。与此相对照的是,元代以后中国茶道的沦落与衰微:

“不幸的是,勃兴于13世纪的蒙古一举征服了整个中国,在元朝的统治下,宋代辉煌的文化被毁灭殆尽。试图复兴华夏文明的明朝内政混乱,在17世纪中国再度落入异族——满人之手,昔日的风俗和仪式荡然无存。明代的一位训诂学者在注释宋代典籍时居然对茶线的形状茫然无知,因为当时的饮茶方法是将茶叶放在碗或杯中用沸水沏之,而流行于宋代的抹茶之法已经失传。西方诸国之所以不知古老的饮茶方式,原因在于他们直到明代末期才与茶有了亲密接触。”([日]冈仓天心著,《茶之书》,柴建华译,重庆大学出版社2018年,第32页)

冈仓天心对于中国茶文化的解释不仅带有狭隘的种族主义色彩,认为蒙元之后中国无文化,遑论“茶风俗和仪式”。这是日本茶文化领域的“元代之后,中国有茶而无茶文化”的直接体现,从另一个角度反映日本此时思想文化界涌动的“华夷易位论”“崖山之后无中华说”。实际上,元代中国无论是官方的贡茶规模、茶马贸易以及茶文化的著述都有发展。明代洪武年间,为了减轻茶农商户负担,朱元璋罢团茶,改散茶,制茶工艺和炮制方法都得以简化。主政福建茶区官员喻政在《茶书全集》提出中国茶理讲求“清、真、雅、合”,这些都很有启发意义。中国茶叶得以更大规模地走向民间大众,促进中国茶叶消费群体的扩大。明代茶书著述还是中国历代茶事书写最多、最繁荣的。250年间出书68种,其中现存33种、辑佚6种、已佚29种(阮浩耕等,《中国古代茶叶全书》,浙江摄影出版社,1999年,第3-4页)。至17世纪初期,荷兰人首先来华运茶,继而引发了欧洲的茶饮革命,欧洲各国东印度贸易公司纷至沓来与中国进行茶叶、丝绸等贸易,欧洲逐渐形成饮茶消费领域的“中国时尚”(中国风),带动了茶具瓷器、漆器、锡器等中国商品发展,“茶让中国进入到了欧洲的中心”([英]休·昂纳,《中国风:遗失在西方800年的中国元素》,刘爱英、秦红译,北京大学出版社,2017年,第63页)。饮用中国茶叶之风在欧洲中上层盛行,这些冈仓天心均未提及。

冈仓天心还对近代中国茶精神理念所谓的“式微”作了进一步阐发:

“对于后世(指19世纪末20世纪初)的中国人来说,茶只是一种可口的饮品,与人生的理念无关。这个国家长久以来的深重苦难已经夺走了他们探寻生命意义的热情。他们变成了现代人,苍老而世故,那让诗人与古人永葆青春的精气神已如梦幻泡影,崇高的信念也随风而逝。他们奉行中庸之道,坦然接受传统的世界观,却不愿去奋力征服自然或全心崇拜自然。尽管他们杯中依然散发出花一般的芳香,可浪漫的唐宋茶仪却已不见踪影。”([日]冈仓天心著,《茶之书》,第32页。)

冈仓天心对19世纪末20世纪初中国茶的认知仅是一种好喝的饮品,而体现中国茶文化的各种仪式已经不再,更谈不上饮茶体现出中国人之哲学。易言之,茶道之礼仪唯有在日本保存下来,“亦步亦趋地跟随中华文明脚步的日本,熟知中国茶发展的这三个阶段……15世纪……日本茶道正式确立了专属世俗风情的一套礼仪,至此日本茶道正式问世”([日]冈仓天心著,《茶之书》,第33-35页)。冈仓天心认为日本茶道继承宋代中国的茶美学,体现为一种饮茶的仪式,这种仪式将茶的理念发展到极致。中国茶道因游牧民族南下而断裂,这是典型的停滞论与狭隘的种族主义学说。

冈仓天心在波士顿写就《茶之书》的成书年代是比较特殊的。19世纪末20世纪初期,日本正处于明治维新后咄咄逼人的对外扩张期。日本通过甲午战争战胜了清王朝,优越感膨胀。1904年,为争夺中国东北,日俄两国发生直接战争,日本在面对欧洲列强俄国时面临巨大的压力。日本不得不将求援的目光瞄向太平洋另一端的美国,冈仓天心接受了日本政府的游说使命,前往波士顿争取美国的支持。因此,冈仓天心在波士顿、纽约、圣路易斯等地举办演讲会、召集茶会、主持博物馆东方艺术品的收藏与展示,著书立说也是日本对美文宣、赢得美国人好感的重要组成部分。

《茶之书》成书前后冈仓还有其余论著颇有影响,如《东洋的理想》(1903年)《日本的觉醒》(1904年),它们与《茶之书》一道构成冈仓天心著名的《东方三书》,意图展示除了日本《武士道》之外的“温柔和平的艺术之境”。实际上,冈仓天心抱有以日本为中心的“亚洲一体论”,冈仓天心将日本塑造成了东方茶道的集大成者,日本茶道成为日本文化和精神超越中国之具体体现,这是以日本为中心的东方艺术本位主义外溢,反映出20世纪初期日本文化霸权思想。

从20世纪初日本茶叶崛起及其外销扩张的具体过程来看,可没有冈仓天心描绘得如此“和平”,更缺乏美学。实际上,随着日本茶采用英属印度现代制茶技术、体制上走向组合化、改良茶种,日本茶叶近代化进程加速,日本加强了对中国台湾地区茶业原料的掠夺,日茶不仅在国际市场不断排挤、吞噬华茶的份额,而且还反过来在侵华过程中向大陆市场大肆倾销日茶,日本人甚至还在国际文宣中造谣华茶之不卫生、掺假等失真信息。1900年,日本销往美国的茶叶达到了33,949,350磅,占输美茶叶总额的40%。([日]农商务省农务局编撰,『茶業ニ関スル調査』,大日本农会1912年,第257至263页。)此后数年均维持在这个份额上下。因此,冈仓天心《茶之书》对日本茶道的推崇、对近代中国茶文化的诋毁,不过是在茶史著述和茶文化精神凝练方面暴露出当时日本学人对华认知上的僵化思维与刻板自负,更有为日茶在美销售申张站台之嫌。实际上,19世纪末期20世纪初美国消费者抵制的“着色茶”尤其是着色绿茶,日本茶商也难以置身事外。

《茶之书》全书用英文写作、文笔优美,再加上冈仓天心对东西方文明比较视域下茶道有着哲学化的深度思考,该书出版之后在东方茶美学领域影响深远,而冈仓天心对于中国茶文化的诋毁与刻板印象也随着这本书的流传被以讹传讹,加深了海外对明清以来中国茶文化的负面认知。英语世界对于中国茶文化追根溯源式的系统性介绍姗姗来迟,美国学者乌克斯的《茶叶全书》(1935年)曾经对陆羽《茶经》部分章节进行翻译,而真正对陆羽《茶经》的全部翻译直到20世纪70年代才姗姗到来,美国人弗朗西斯·卡朋特(Francis Ross Carpenter)在1974年做了一个通俗版的全译本,影响颇大。但西方对于明清以来中国茶文化嬗变典籍的了解与研究才刚刚起步。

1840年代,清代茶叶贸易图。

结语

茶叶不仅是一种近代中国充分全球化的商品,同时也是一种西方资本主义与东方中国贸易链条中的联结纽带。作为中国茶叶全球贸易网络中消费端,波士顿在中国茶史的国际维度扮演重要的角色。18世纪70年代,波士顿因对英国东印度公司运来的中国茶叶抵抗,倾倒茶叶迈出反抗英国专制之路。但仅仅在英美《巴黎和约》签订六个月之后,“中国皇后号”出发前往中国广州进行贸易,茶叶依然是重要商品。此后,波士顿商人在中美沿海口岸之间构筑了一个覆盖中国茶区、港口,联通香港、旧金山、纽约和波士顿为联结的贸易网络,太平天国起义期间波士顿的旗昌洋行直辟武夷茶路,直达福建茶区,造就了中美茶叶贸易之繁荣,由此形成了丰富的史迹遗存与档案记录。波士顿文化教育机构保留着19世纪对华贸易重要的历史记录,这是中国茶史与美国同仁“共享历史”研究重要的域外资料来源。

20世纪初期,中国对美茶叶贸易被英国的印度锡兰茶和日本的绿茶排挤吞占市场,中国茶在国际市场上衰微。日本茶后来居上,寓居波士顿文化界的冈仓天心不仅为提升日本在美国的形象积极奔走,而且在茶学领域用英语撰写《茶之书》这样的集大成之作,宣扬日本的亚洲主义与东方美学。不过所谓东方美学背后的实质是诋毁近代以来中国茶文化、自我标榜以日本茶道为超越的狭隘之风,对中国茶文化在国际传播领域形成不良的影响。

综上所述,近代全球化带来的商品贸易流动创造了一个更加联通互动的世界。围绕利润丰厚的茶叶贸易,来自东方中国的茶叶在波士顿被大量贸易、消费甚至被抵制,这些18世纪至19世纪遗迹遗存、档案记录是中美经济往来和文化互渐的历史见证,而20世纪初日本学者冈仓天心在波士顿写就的《茶之书》不仅反映出中国茶叶在国际市场上遭遇重挫的尴尬处境,同时也从另一个侧面说明其对明清中国茶业发展缺乏了解之故。简言之,在波士顿保存的中国茶史遗迹遗存和档案史料跨越了三个世纪,折射出中国茶叶在国际市场上地位嬗变的诸多内容。当然,这些历史无论是宏观层次还是微观细节皆非全新,姑且仿效史学先贤“发现”之,上下求索之。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073