当前位置 > 媒体报道详细页

《北齐书》专题丨耿朔:地下的斑斓世界

评论内容:

魏晋时期,社会氛围发生了很大变化,由于政府提倡“薄葬”,墓葬壁画在中原一度稀见,直到五六世纪南北朝时期才复兴,南北方的墓葬壁面装饰既有差异,也有相似之处。从装饰形式看,模印画像砖是南方墓葬图像的主流,南京一带的大型墓葬会使用几十甚至上百块画像砖拼成大幅画像,北方墓葬直接在壁面上彩绘。从墓葬等级看,发现大型拼砌砖画的南方墓葬皆为南朝帝王陵墓,说明这种墓葬美术形式是丧葬制度的产物。无独有偶,北朝墓葬也呈现出逐渐制度化的趋势,目前发现的北魏平城时代和洛阳时代壁画墓所对应的身份等级尚不明确,但已有高等级墓葬以壁画装饰的迹象。河北南部的东魏壁画墓墓主身份引人瞩目,如磁县天平四年(537)徐州刺史元祜墓、赞皇武定二年(544)司空李希宗墓、磁县武定八年(550)茹茹邻和公主闾叱地连墓等都绘有壁画,他们皆为皇亲贵胄。

目前可以确定和推定为北齐时代的壁画墓已有近三十座,多数墓葬发现墓志,因此情况更为明晰。从墓葬分布的地域空间看,有几个明显的集中区:一、国都邺城附近,已发掘的有河北磁县天统三年(567)骠骑大将军、怀州刺史尧峻墓,天统三年(567)左右的修城王高孝绪墓,武平元年(570)济南愍悼王妃比丘尼等行(李难胜)墓,武平七年(576)高欢第十四子、左丞相、文昭王高润墓,河南安阳武平六年(575)骠骑大将军、开府仪同三司、凉州刺史范粹墓,武平七年(576)文宣帝妃颜玉光墓,以及被推定为北齐开国皇帝高洋武宁陵(560)的磁县湾漳大墓;二、别都晋阳附近,这里有太原天统四年(568)大将军、武功王韩祖念墓,武平元年(570)右丞相、东安王娄叡墓,武平二年(571)太尉、武安王徐显秀墓,武平三年(572)北肆州六州都督、仪同三司□僖墓,寿阳太宁二年(562)定州刺史、太尉公、顺阳王厍狄迴洛墓,以及被推定时代属于北齐的太原南郊第一热电厂壁画墓,太原以北的忻州九原岗大墓具体时代虽然还不能确定,但学界一致认为属于北朝晚期,或也能晚至北齐,另外还有位于晋北、被推定为北齐后期当地军政长官的朔州水泉梁壁画墓;三、山东境内也多有发现,包括临朐天保元年(550)东魏威烈将军、行台府长史崔芬,济南武平二年(571)祝阿县令□道贵墓,临淄武平四年(573)徐州长史崔博墓以及被推定为北齐时代的济南东八里洼壁画墓。此外较重要的北齐壁画墓还有河北平山天统三年(567)祠部尚书、赵州刺史崔昂墓和北京王府仓北齐墓等。

上述墓葬的发现地点非比寻常,邺城和晋阳是北齐最重要的两个政治中心,山东所在的青齐地区则是当时北方华夏传统沉淀最深的地方,世代簪缨,汇集于此。墓志内容则直接表明这些墓主几乎都有一定的政治身份,许多人在《北齐书》和《北史》中有传,包括多位显贵高官,有王爵者数人,湾漳大墓甚至被推定为帝陵。这些情况说明北齐直接继承东魏的丧葬传统,将壁画这种汉代地域流行文化纳入制度范畴,作为高等级墓葬的标准化配置,带有强烈的等级性。

从空间布局上可将北齐墓葬壁画粗略分为墓道壁画和墓室壁画两部分,前者属于半开放空间,后者属于封闭性空间,另外还有处于两者之间起连接作用的过洞和甬道。壁画创作团队根据不同空间的属性,采取了不同的构图形式,绘制了不同题材的图像,但彼此也具有内在的逻辑联系,可以进行整体性解读。

充分利用墓道空间绘制图像是北朝墓葬的一项发明,汉墓虽然普遍有墓道,却不绘图像,这种变化意味着原本只存在于墓室内的画面内容开始向外扩展,构成新的图像体系。墓道壁画绘制于两侧壁上,主体内容为出行仪仗、仙人和神禽异兽,附加起装饰效果的莲花、流云、忍冬等元素。大型墓葬往往埋得很深,斜坡墓道很长,墓道侧壁由此成为墓葬中最大的一块绘画空间,如规模最大的湾漳大墓墓道坡度14°,长37米,九原岗大墓墓道坡度15°,长度也超过30米。图像布局有两种形式,娄叡墓、九原岗大墓采用了水平分栏绘制的手法,前者分三栏,后者多达四栏,多数墓葬像湾漳大墓和徐显秀墓那样不分栏,而是沿着墓道斜坡从外向里,由高向低绘制图像,形成队列。

湾漳大墓墓道两侧壁前端分绘青龙和白虎,这不见于其他北齐墓葬,可能仅为最高等级墓葬所有,龙虎之后墓道下部各绘有手持各式仪仗用具的人物五十三人,两壁共有一百零六人之多,构成浩浩荡荡的仪仗队列,上部绘神禽异兽、莲花、流云等,似乎分别表示人间与仙界,墓道底部还绘有大朵莲花,仿佛铺上一条地毯。徐显秀墓墓道除了没画龙虎,壁面其余图像元素与湾漳大墓相似,两壁共画仪仗人物五十二人,规模简缩一半,这应当反映了墓主政治身份的差别。这些仪仗人物尺寸接近真人大小,在下葬过程中,护送棺木进入墓室的亲友会发现他们始终可以平视两侧的仪仗,设计者仿佛营建了一个与真实空间无缝连接的地下世界,与分栏绘制图像的做法代表了两种不同的理念,展现了北齐时期关于墓葬空间设计的丰富性。

过洞、天井、甬道和墓门一般也布满彩绘,尤其作为墓道与墓室之间过渡空间的墓门是个重点装饰区域,墓门上方的照墙上往往绘制大幅画像。湾漳大墓照墙画有正面朱雀和怪兽,与走进墓葬的人们迎面相对,娄叡墓墓门上方绘制摩尼宝珠、莲花等,具有强烈的辟邪和护佑色彩。九原岗大墓墓门上方绘制一幅高3.25米,宽3米—3.3米的“门楼图”,仿佛在暗示逝者将要进入的不是墓葬,而是一座带有仙界意味的建筑,这是用艺术的手段来实现空间的意义转换。一些墓葬的甬道内绘制了门吏形象,也强化了墓葬的“建筑性”。

单个来看,北齐墓葬中的这些图像都是传承久已的题材,如正壁的夫妇并坐像在北魏平城时代广泛出现,四神和雷公形象更是渊源有自,但对它们进行选取从而形成布局和构图方面的固定组合,这是在东魏北齐都城邺城完成的,并对以别都晋阳为代表的其他重点地区产生影响。墓中出现两个世界,一个是庞大仪仗队列簇拥墓主夫妇的人间,另一个是神禽异兽飞腾于莲花流云间的仙界。虽然学者们对于东魏、北齐墓葬壁画的历史定位尚有分歧,但一致认为统一面貌的形成主要是受制度的约束,与汉墓壁画的多元面貌大为不同,所以有学者在总结这些特征的基础上提出了“邺城规制”的说法。根据现有的材料看,图像制度化的渊源或可追溯到洛阳,间或受到南朝影响,东魏处于“邺城规制”的形成阶段,要到北齐时才确定下来,如作保守推测,可以束狭至以娄叡墓、徐显秀墓为代表的北齐后期。

娄叡墓墓道所绘人物与马鞍笔墨精微,线条流畅,色彩妍丽,被公认为迄今为止所见北齐绘画水准最高的一例,画面中不乏一些为今天观众津津乐道的“名场面”,如墓道西壁中栏绘导骑二人,其中一位骑绿色鞍马,他勒住缰绳,转头回望同伴,坐下的马匹显然受惊,马首高昂,眼睛圆瞪,尾巴上扬,竟然还拉出一串粪便!画师对这一生动瞬间的捕捉,不仅说明他熟谙马的生活习性,而且表明他是在有意打破画面的重复,所思考的不只是画什么,还有怎么画,这未尝不是后人所称“艺术的自觉”的一种表现。许多研究者从绘画风格水平和娄叡的政治身份出发,将该墓壁画与绘“鞍马人物为胜”的宫廷画家杨子华联系起来,认为具有阎立本称赞杨子华绘画所谓“简易标美”的特征,因此提出壁画或是杨子华的手笔,或是可以代表杨子华一派的画风的观点。

徐显秀墓壁画即非完璧,而是在整体效果较好的情况下存在多处细节上的瑕疵,其中最严重的失误是墓主夫人被画出了两只右眼,虽然两只右眼墨色浓淡难以区分,但与左眼一起观察可知,位置偏低、尺寸偏小、呈半月形的右眼是先行绘制的,作用似乎主要是为了定位,此时尚未绘制左眼,而在定稿时重绘出一只更为修长、呈柳叶形的右眼,并画出与之位置对称、形状一致的左眼,显然属于壁画创作中的技术性调整,但是这一改动发生在墓主夫人的眼部,就显得非比寻常。

在北齐墓葬图像系统中,相对于墓道来说,墓室图像内容更为规整,应该最受制度约束。徐显秀墓壁画正是“邺城制度”纯熟阶段的产物,该墓的修建应有官方介入,墓室正壁所画的墓主被多达二十四名男女侍从和乐伎簇拥,位于墓葬中轴线的终点,也应是丧葬制度的聚焦点。从画史本身来说,墓主画像可以归入中国传统绘画中最早发展起来的画科——人物画的范畴,六朝时期,人物画经诸名家之手臻于成熟,尤重仪态之美,讲求“气韵生动”。从少量传世六朝手卷的唐宋摹本看,高水平画作的确注意突出人物相貌的个性特征,而眼睛被视为最能“传神写照”的“阿堵物”,是画家最为推敲的位置,理应慎之又慎。那么,徐显秀夫人右眼的起稿为何如此草率?或者说这一瑕疵在没有得到很好遮掩的情况下,为何能被徐显秀这样的显贵之家所接受?

要回答上述疑问,我想提出一个对于这些疑问的疑问:画师所画的是女性墓主吗?我的回答既是,也不是,墓主画像属于人物画,但不是蒙娜丽莎那样的肖像画。我们需要意识到墓葬图像藏于幽冥之中,其性质和功能均不同于供人展阅观赏的架上绘画。徐显秀墓的墓室中有三个“徐显秀”,除了壁上的形象,还有作为墓志文字记录的“徐显秀”,最重要的是,在画像和墓志之间的棺床上,还安放着墓主的遗体。因此,画像只是构建这个超越性空间的必要元素,仅仅具有象征意义,不具备功能的唯一性,不等于墓主,亦非墓主的化身。如果再把夫妇二人的脸型做一比较,会发现他们均为鸭蛋脸,额头饱满,鼻梁直挺,人中深凹,嘴巴窄小,唇部丰厚,这不是夫妻相,因为该墓一些乐师、侍从的脸部造型与之十分接近,类似形象在娄叡墓、水泉梁墓中也能见到,尤其是水泉梁墓夫妇像的造型简直就是徐显秀墓的翻版,这说明画师们并非追求形象的逼真,而是塑造体现那个时代审美倾向的“理想化面孔”。

但是,在“纠错”的同时,这位画师并没有尽力除去原来的线条,似乎并不担心完工之后会遭到丧家或官方的诘问。这可能与墓室环境有关,壁画的绘制是在墓葬砌筑完毕后进行,在墓葬封闭之前,墓室虽然可供施工人员进出,但已经是一个幽暗的空间,只能依靠光照范围有限的油灯做画。同样,来自丧家或官方的监督也受限于这样的条件——墓室壁画不容易被观看——顾及不到画面上的所有细节。

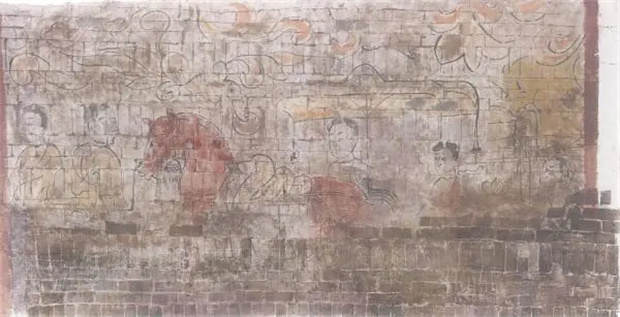

司徒、大将军韩祖念墓虽经盗掘,仍出土相当数量与其身份地位相匹配的精致随葬品,然而该墓墓室壁画水平极差,笔法稚陋,线条生硬,比例失调,表情呆板,竟给人以儿童简笔画的感觉,而且是直接绘制在十分酥脆的白灰浆地仗层上。朔州水泉梁墓则将原属墓道壁画的马队,以缩小尺幅的方式“压”到墓室和甬道的壁面上。这两座墓葬的墓室壁画亦符合“邺城规制”,可见所谓的墓葬制度只是规定了墓室壁画的题材内容和基本构图,至于雇佣什么样的绘画团队,画成什么样的风格和水平,则不在监督范围内,不同的丧家对于墓室壁画的重视程度有所区别,在实际操作中具有灵活性。如此,我们也就不必背上搜肠刮肚赞美古人的思想包袱。

到了南北朝时期尤其是北齐时期,壁画在墓葬中的分布范围大为拓展,画幅也大为增加,内容的丰富程度相比汉代却有所减弱,世俗气息浓厚,等级秩序显著,最主要的题材是直接体现墓主身份的仪仗队列,强调的是秩序感而非神异性,即便是宴乐场景,给人也是一派森严之感。这一改变与佛教的传入和流行恐怕有着很大关系,魏晋南北朝是佛教逐渐占据中国人头脑的历史阶段,相对于中国本土传统思想,佛教给予身后世界一整套完备解释,南北朝时期文化发展的一个新现象是掀起开窟造像的热潮,为亡灵祈福的行为越来越多地转移到了佛教场所,在造像题记中经常能看到“为亡父母敬造像一躯”“为七世父母造弥勒像一躯”这样的内容,从这个意义上讲,我觉得这类窟龛造像与墓葬同质异形,而前者的蓬勃发展削弱了后者的创新能力。接受佛教思想的人们虽然依旧投入大量财力、物力营建墓葬,在考古发掘中所见的隋唐高等级墓葬依然满饰壁画,多是乐舞、宴饮、侍从等场景,幻化出雍容华贵甚至声色犬马的人间春色,而关于生命去向的想象力爆棚的时代一去不复返了。

文︱耿 朔

北齐国祚短暂,在以政治史或事件史为主体内容的通史类书籍中,往往几笔带过,没有太多存在感。大众对这个王朝的印象多半是君主昏聩、国政混乱,外加一些不便上桌的宫闱秘闻。我第一次知道北齐是少时看成语故事书,读到“宁为玉碎,不为瓦全”一则,心情沉重,从认知起点上对北齐就没什么好印象。开始专业学习后,我才知道那只是硬币的一面,如果翻看另一面,看看文化艺术领域,情景大不同。早在八十年前,陈寅恪就已在《隋唐制度渊源略论稿》中揭示关东的文化高位,指出“魏孝文以来,文化之正统仍在山东,遥与江左南朝并为衣冠礼乐之所萃”。他强调北齐经学和文学之深厚繁荣,此外在中国古代美术发展史上,北齐更是一个光彩夺目的朝代,美术创作表现为多种形式,传统上的研究主要依靠文献和有限的书画传世品或后世摹本,重心局限于书画史,田野考古学的发展和美术史学的新观念提供了全新的材料和视野,我们得以从更为宽广的角度审视北齐美术发展的总体状况,其中有两个比较突出的领域:一是响堂山、天龙山等保存至今的石窟群,以及青州龙兴寺、邺城北吴庄等地出土的佛教石造像,集中展示了北齐佛教美术的极高水准;二是相当数量绘有彩色壁画的北齐墓葬通过考古工作者之手重见天日,其中不乏场面恢宏、气韵生动的杰作。本文要讨论的,就是如何通过这些考古材料进入北齐墓葬美术的世界,进而为理解北齐史乃至南北朝史提供一些新线索。一

从现有材料看,在墓中进行壁面装饰的做法最早出现在西汉,至东汉时期形成中国墓葬壁画发展史上的第一个高峰,但那时无论彩绘壁画、画像石还是画像砖都未被统治集团上层广泛吸纳,而是特定区域内流行于中下级官员和豪族富户阶层的丧葬习俗,皇帝和王侯则有陵园建筑、丛葬坑、黄肠题凑、玉柙等其他体现身份等级的丧葬标志物。可以这么说,汉代墓葬图像固然丰富精彩,却并不特别重要。魏晋时期,社会氛围发生了很大变化,由于政府提倡“薄葬”,墓葬壁画在中原一度稀见,直到五六世纪南北朝时期才复兴,南北方的墓葬壁面装饰既有差异,也有相似之处。从装饰形式看,模印画像砖是南方墓葬图像的主流,南京一带的大型墓葬会使用几十甚至上百块画像砖拼成大幅画像,北方墓葬直接在壁面上彩绘。从墓葬等级看,发现大型拼砌砖画的南方墓葬皆为南朝帝王陵墓,说明这种墓葬美术形式是丧葬制度的产物。无独有偶,北朝墓葬也呈现出逐渐制度化的趋势,目前发现的北魏平城时代和洛阳时代壁画墓所对应的身份等级尚不明确,但已有高等级墓葬以壁画装饰的迹象。河北南部的东魏壁画墓墓主身份引人瞩目,如磁县天平四年(537)徐州刺史元祜墓、赞皇武定二年(544)司空李希宗墓、磁县武定八年(550)茹茹邻和公主闾叱地连墓等都绘有壁画,他们皆为皇亲贵胄。

目前可以确定和推定为北齐时代的壁画墓已有近三十座,多数墓葬发现墓志,因此情况更为明晰。从墓葬分布的地域空间看,有几个明显的集中区:一、国都邺城附近,已发掘的有河北磁县天统三年(567)骠骑大将军、怀州刺史尧峻墓,天统三年(567)左右的修城王高孝绪墓,武平元年(570)济南愍悼王妃比丘尼等行(李难胜)墓,武平七年(576)高欢第十四子、左丞相、文昭王高润墓,河南安阳武平六年(575)骠骑大将军、开府仪同三司、凉州刺史范粹墓,武平七年(576)文宣帝妃颜玉光墓,以及被推定为北齐开国皇帝高洋武宁陵(560)的磁县湾漳大墓;二、别都晋阳附近,这里有太原天统四年(568)大将军、武功王韩祖念墓,武平元年(570)右丞相、东安王娄叡墓,武平二年(571)太尉、武安王徐显秀墓,武平三年(572)北肆州六州都督、仪同三司□僖墓,寿阳太宁二年(562)定州刺史、太尉公、顺阳王厍狄迴洛墓,以及被推定时代属于北齐的太原南郊第一热电厂壁画墓,太原以北的忻州九原岗大墓具体时代虽然还不能确定,但学界一致认为属于北朝晚期,或也能晚至北齐,另外还有位于晋北、被推定为北齐后期当地军政长官的朔州水泉梁壁画墓;三、山东境内也多有发现,包括临朐天保元年(550)东魏威烈将军、行台府长史崔芬,济南武平二年(571)祝阿县令□道贵墓,临淄武平四年(573)徐州长史崔博墓以及被推定为北齐时代的济南东八里洼壁画墓。此外较重要的北齐壁画墓还有河北平山天统三年(567)祠部尚书、赵州刺史崔昂墓和北京王府仓北齐墓等。

上述墓葬的发现地点非比寻常,邺城和晋阳是北齐最重要的两个政治中心,山东所在的青齐地区则是当时北方华夏传统沉淀最深的地方,世代簪缨,汇集于此。墓志内容则直接表明这些墓主几乎都有一定的政治身份,许多人在《北齐书》和《北史》中有传,包括多位显贵高官,有王爵者数人,湾漳大墓甚至被推定为帝陵。这些情况说明北齐直接继承东魏的丧葬传统,将壁画这种汉代地域流行文化纳入制度范畴,作为高等级墓葬的标准化配置,带有强烈的等级性。

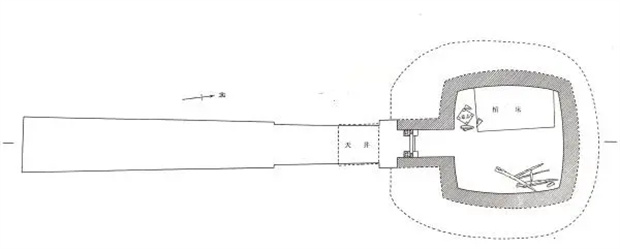

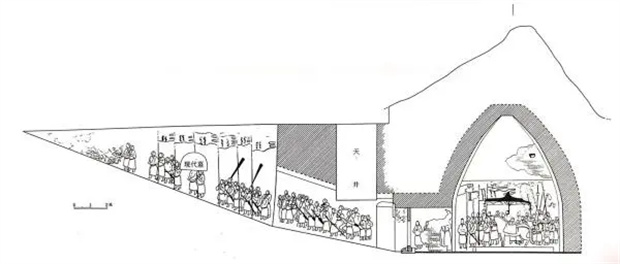

徐显秀墓平面图

徐显秀墓剖面图

二

北齐高等级墓葬的形制为带有斜坡墓道的单室墓,墓室多用砖砌筑,平面呈方形,往往从墓道口一直到墓室最深处的壁面上满绘彩色壁画,形成一个长长的地下画廊。湾漳大墓光墓道壁画面积就达320平方米,徐显秀墓保存壁画面积最大,达330平方米之巨,九原岗大墓和娄叡墓留存壁画面积分别约有250平方米和200平方米。如此规模的壁画显然需有总体设计,并且要由创作团队成员协作完成,团队中既有技术熟练的主绘画师,也不乏学徒新手,分别承担不同的工序,壁画绘制的大致流程是:首先要在墓葬壁面上涂抹草拌泥和白灰面,构成平整光洁的地仗层,一般以墨线、炭条或竹签起稿,普遍依赖粉本,再依次进行定稿、着色和对重要部位进行复勾等环节。从空间布局上可将北齐墓葬壁画粗略分为墓道壁画和墓室壁画两部分,前者属于半开放空间,后者属于封闭性空间,另外还有处于两者之间起连接作用的过洞和甬道。壁画创作团队根据不同空间的属性,采取了不同的构图形式,绘制了不同题材的图像,但彼此也具有内在的逻辑联系,可以进行整体性解读。

充分利用墓道空间绘制图像是北朝墓葬的一项发明,汉墓虽然普遍有墓道,却不绘图像,这种变化意味着原本只存在于墓室内的画面内容开始向外扩展,构成新的图像体系。墓道壁画绘制于两侧壁上,主体内容为出行仪仗、仙人和神禽异兽,附加起装饰效果的莲花、流云、忍冬等元素。大型墓葬往往埋得很深,斜坡墓道很长,墓道侧壁由此成为墓葬中最大的一块绘画空间,如规模最大的湾漳大墓墓道坡度14°,长37米,九原岗大墓墓道坡度15°,长度也超过30米。图像布局有两种形式,娄叡墓、九原岗大墓采用了水平分栏绘制的手法,前者分三栏,后者多达四栏,多数墓葬像湾漳大墓和徐显秀墓那样不分栏,而是沿着墓道斜坡从外向里,由高向低绘制图像,形成队列。

娄叡墓墓道西壁壁画初露时情况,可以清楚地看到分栏结构。

九原岗大墓墓道东西两壁各层壁画的题材和布局接近,画面的具体内容有所差别,第一层主要表现分布于流云中的神禽异兽、龙鹤仙人、雷公风伯等,所有神祇都处于快速运动的节奏中,很多学者将它们与《山海经》的记载联系起来;第二层壁画包括多幅山中狩猎图,还有可能属于马匹贸易的内容;第三层和第四层表现的是仪仗队伍的“出行”与“归来”。娄叡墓右壁上层和中层绘由内向外行进的驼队、骑从、鞍马,人多骑马而行,左壁上层和中层绘由外向内行进的步卒、马群、驼队等,人多步行向前,似也有“出行”与“归来”之别,两侧壁下层主要绘制鼓吹场面,这些题材具有浓郁的北方生活色彩。如将这些分栏画面上下相联,再把两个侧壁的图像左右相接,就如同欣赏一幅徐徐展开的长卷,如此来看,一般认为的所谓“出行”与“归来”之别,可能更多是与粉本形态有关,这种绘制方式对画师来说比较容易发挥,但没有与墓道呈斜坡状这一基本结构特征相契合。湾漳大墓墓道两侧壁前端分绘青龙和白虎,这不见于其他北齐墓葬,可能仅为最高等级墓葬所有,龙虎之后墓道下部各绘有手持各式仪仗用具的人物五十三人,两壁共有一百零六人之多,构成浩浩荡荡的仪仗队列,上部绘神禽异兽、莲花、流云等,似乎分别表示人间与仙界,墓道底部还绘有大朵莲花,仿佛铺上一条地毯。徐显秀墓墓道除了没画龙虎,壁面其余图像元素与湾漳大墓相似,两壁共画仪仗人物五十二人,规模简缩一半,这应当反映了墓主政治身份的差别。这些仪仗人物尺寸接近真人大小,在下葬过程中,护送棺木进入墓室的亲友会发现他们始终可以平视两侧的仪仗,设计者仿佛营建了一个与真实空间无缝连接的地下世界,与分栏绘制图像的做法代表了两种不同的理念,展现了北齐时期关于墓葬空间设计的丰富性。

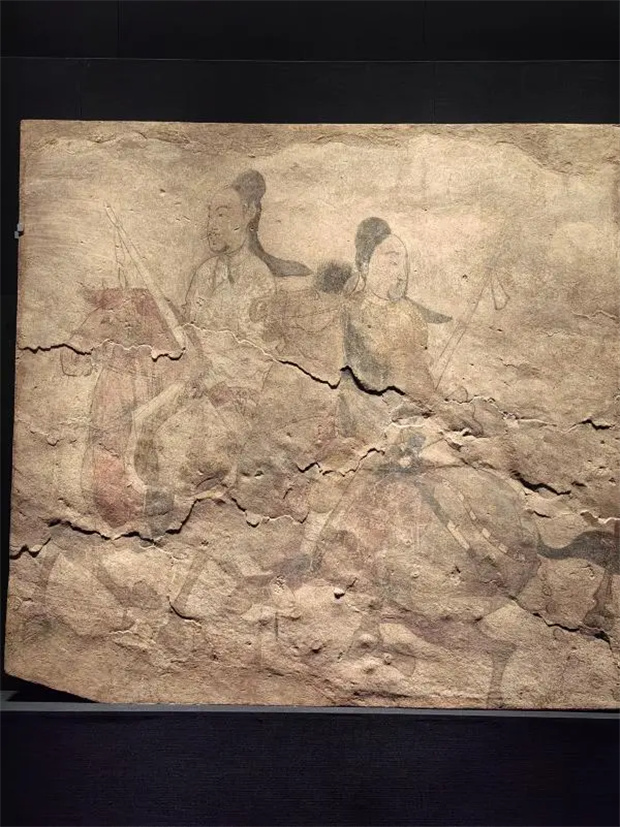

过洞、天井、甬道和墓门一般也布满彩绘,尤其作为墓道与墓室之间过渡空间的墓门是个重点装饰区域,墓门上方的照墙上往往绘制大幅画像。湾漳大墓照墙画有正面朱雀和怪兽,与走进墓葬的人们迎面相对,娄叡墓墓门上方绘制摩尼宝珠、莲花等,具有强烈的辟邪和护佑色彩。九原岗大墓墓门上方绘制一幅高3.25米,宽3米—3.3米的“门楼图”,仿佛在暗示逝者将要进入的不是墓葬,而是一座带有仙界意味的建筑,这是用艺术的手段来实现空间的意义转换。一些墓葬的甬道内绘制了门吏形象,也强化了墓葬的“建筑性”。

现藏于山西博物院的九原岗大墓“门楼图”

墓室壁画绘制于四壁和墓顶,这个空间里的图像题材和布局具有很强的一致性,尤其以正壁(后壁)的墓主夫妇和两侧壁的牛车鞍马构成最为稳定的图像组合,具体情况可以保存最好的徐显秀墓为例:该墓墓室正壁中央位置绘制端坐于帷帐之下、床榻之上的墓主夫妇正面像,两侧各站立数位侍从、乐师和伞扇仪仗,构成宴饮场景,两侧壁分别画有牛车和鞍马为中心的出行图,但车中和马上皆无人,用意应是为墓主夫妇灵魂出行而准备,墓门所在的前壁绘有举着三旒旗的仪仗,以上内容均处在墓壁的下部,与生人视线基本水平,也与甬道、墓道里的人物形象处于同一水平线,墓门上方则有成俯冲姿势的神兽两个,墓顶绘有星象图。娄叡墓墓室四壁图像配置基本同于徐显秀墓,唯四壁上部绘有四神与雷公,再往上一圈有十二辰及其他动物形象,不仅进一步强化了墓室内的空间结构,也赋予时间意义。单个来看,北齐墓葬中的这些图像都是传承久已的题材,如正壁的夫妇并坐像在北魏平城时代广泛出现,四神和雷公形象更是渊源有自,但对它们进行选取从而形成布局和构图方面的固定组合,这是在东魏北齐都城邺城完成的,并对以别都晋阳为代表的其他重点地区产生影响。墓中出现两个世界,一个是庞大仪仗队列簇拥墓主夫妇的人间,另一个是神禽异兽飞腾于莲花流云间的仙界。虽然学者们对于东魏、北齐墓葬壁画的历史定位尚有分歧,但一致认为统一面貌的形成主要是受制度的约束,与汉墓壁画的多元面貌大为不同,所以有学者在总结这些特征的基础上提出了“邺城规制”的说法。根据现有的材料看,图像制度化的渊源或可追溯到洛阳,间或受到南朝影响,东魏处于“邺城规制”的形成阶段,要到北齐时才确定下来,如作保守推测,可以束狭至以娄叡墓、徐显秀墓为代表的北齐后期。

徐显秀墓正壁图像

三

高等级墓葬既是想象中的超越性空间,也是现实中的政治性空间,南北朝时期,绘画这种艺术形式被纳入到国家丧葬礼仪和等级制度的范畴,艺术与政治之间产生了前朝所不见的密切联系。这一方面反映了南北方都不再遵循魏晋时期的薄葬观念,重新走上厚葬的道路,另一方面也与绘画艺术的地位抬升有很大关系。魏晋南北朝是文学与艺术走向自觉的时代,美术的发展在这一时期也呈现出波澜壮阔的新气象,出现大批专业画家,他们具有较高的社会地位,绘画和书法成为贵族子弟才华的体现,是他们的身份名片,同时也被皇室重视和喜爱。过去这方面的讨论多集中在南方六朝,实际上北朝绘画也不容忽视,其中以北齐成就最高。唐人张彦远《历代名画记》记录的北齐画家共有十位,而同时期的北周只有一人。北齐最有名的画家杨子华,当世誉为“画圣”;以《游春图》闻名的展子虔一般被认为是隋代画家,但他在北齐时已崭露头角;来自中亚的曹仲达创造出稠密细线表现衣服褶纹贴身的佛画风格,“曹衣出水”一词引起后世的无限遐想。然而,这些都只是停留在纸上的联想,因为留存至今的北齐名家画迹可谓近乎空白。地不爱宝,墓葬壁画的不断出土,刷新着人们对于六世纪画迹的认识,一些高水平作品使得研究者注意到它们与名家、名画之间可能存在的联系。娄叡墓墓道所绘人物与马鞍笔墨精微,线条流畅,色彩妍丽,被公认为迄今为止所见北齐绘画水准最高的一例,画面中不乏一些为今天观众津津乐道的“名场面”,如墓道西壁中栏绘导骑二人,其中一位骑绿色鞍马,他勒住缰绳,转头回望同伴,坐下的马匹显然受惊,马首高昂,眼睛圆瞪,尾巴上扬,竟然还拉出一串粪便!画师对这一生动瞬间的捕捉,不仅说明他熟谙马的生活习性,而且表明他是在有意打破画面的重复,所思考的不只是画什么,还有怎么画,这未尝不是后人所称“艺术的自觉”的一种表现。许多研究者从绘画风格水平和娄叡的政治身份出发,将该墓壁画与绘“鞍马人物为胜”的宫廷画家杨子华联系起来,认为具有阎立本称赞杨子华绘画所谓“简易标美”的特征,因此提出壁画或是杨子华的手笔,或是可以代表杨子华一派的画风的观点。

娄叡墓墓道西壁中栏的鞍马人物,右侧马匹受惊之际竟拉出一串粪便。

传为东晋顾恺之的《洛神赋图》是今人熟悉的经典之作,画卷起首部分是身穿宽袍大袖的曹植被左右侍扶凭簇拥,自右向左行进,这种人物群像的构图形式也见于崔芬墓墓室西壁所绘墓主出行图,两者可谓如出一辙,无独有偶,类似画面还见于龙门石窟宾阳中洞北魏帝后礼佛图。虽然所有的墓葬壁画皆无署名,文献中也没有相关记载,因此迄今没有任何证据能将某座墓葬的壁画与某位大画家直接对应,但是我们能清楚地看到一种风格、一种画法在不同载体上反复出现,也就是在不同的创作群体中流动。或许有人据此认为北齐墓葬图像走上了程式化的道路,抑制了个性创作,但如果从中国美术的发展轨迹看,恰恰是在这一时期,出现了名家、名作的概念,大艺术家的创作成了时尚标杆和素材资源,进而广为摹写,成为经典图式,这不免让人想起谢赫《古画品录》所提六法中的“传移模写”以及对戴逵“善图圣贤,百工所范”的形容。四

前文提到,大型墓葬壁画的创作是团队合作的结果,需要明确的分工,然而,每一道工序虽然都以此前的工作为基础,实际上经常发生有意的调整和无意的失误。墓葬壁画作为集体性和历时性产物,最终的效果与最初的设计往往存在偏差。北齐墓葬壁画中的一些例子为我们理解当时丧葬制度的具体实践提供了可贵的线索。徐显秀墓壁画即非完璧,而是在整体效果较好的情况下存在多处细节上的瑕疵,其中最严重的失误是墓主夫人被画出了两只右眼,虽然两只右眼墨色浓淡难以区分,但与左眼一起观察可知,位置偏低、尺寸偏小、呈半月形的右眼是先行绘制的,作用似乎主要是为了定位,此时尚未绘制左眼,而在定稿时重绘出一只更为修长、呈柳叶形的右眼,并画出与之位置对称、形状一致的左眼,显然属于壁画创作中的技术性调整,但是这一改动发生在墓主夫人的眼部,就显得非比寻常。

在北齐墓葬图像系统中,相对于墓道来说,墓室图像内容更为规整,应该最受制度约束。徐显秀墓壁画正是“邺城制度”纯熟阶段的产物,该墓的修建应有官方介入,墓室正壁所画的墓主被多达二十四名男女侍从和乐伎簇拥,位于墓葬中轴线的终点,也应是丧葬制度的聚焦点。从画史本身来说,墓主画像可以归入中国传统绘画中最早发展起来的画科——人物画的范畴,六朝时期,人物画经诸名家之手臻于成熟,尤重仪态之美,讲求“气韵生动”。从少量传世六朝手卷的唐宋摹本看,高水平画作的确注意突出人物相貌的个性特征,而眼睛被视为最能“传神写照”的“阿堵物”,是画家最为推敲的位置,理应慎之又慎。那么,徐显秀夫人右眼的起稿为何如此草率?或者说这一瑕疵在没有得到很好遮掩的情况下,为何能被徐显秀这样的显贵之家所接受?

要回答上述疑问,我想提出一个对于这些疑问的疑问:画师所画的是女性墓主吗?我的回答既是,也不是,墓主画像属于人物画,但不是蒙娜丽莎那样的肖像画。我们需要意识到墓葬图像藏于幽冥之中,其性质和功能均不同于供人展阅观赏的架上绘画。徐显秀墓的墓室中有三个“徐显秀”,除了壁上的形象,还有作为墓志文字记录的“徐显秀”,最重要的是,在画像和墓志之间的棺床上,还安放着墓主的遗体。因此,画像只是构建这个超越性空间的必要元素,仅仅具有象征意义,不具备功能的唯一性,不等于墓主,亦非墓主的化身。如果再把夫妇二人的脸型做一比较,会发现他们均为鸭蛋脸,额头饱满,鼻梁直挺,人中深凹,嘴巴窄小,唇部丰厚,这不是夫妻相,因为该墓一些乐师、侍从的脸部造型与之十分接近,类似形象在娄叡墓、水泉梁墓中也能见到,尤其是水泉梁墓夫妇像的造型简直就是徐显秀墓的翻版,这说明画师们并非追求形象的逼真,而是塑造体现那个时代审美倾向的“理想化面孔”。

徐显秀墓墓主夫妇与马夫面部形象比较

徐显秀夫人眼睛发生的改动,让我们有机会观察该墓的绘画团队在塑造“理想化面孔”过程中如何进行自我修正。如果把墓主夫人的两只右眼与该墓壁画中其他人物的眼睛加以比较,会发现先画的半月形右眼与墓中伎乐、侍从的眼形接近,而改绘的柳叶形右眼则与徐显秀双眼形状基本一致。我推测,两次绘制非同一位画师所为,具体过程可能如下:第一位画师给墓主夫人和其他人物画出同样造型的眼睛,这或是依据现有粉本,或是他的习惯画法,但还未及画出墓主夫人左眼就被叫停,改由另一位画师承担墓主夫妇面部形象的加工定稿。从圆润流畅的墓主夫妇面部轮廓定稿线可以看出第二位画师水平甚高。很可能,他认为眼睛是突出墓主夫妇身份地位的要素,给二人画出在他看来更为尊贵,也与墓主身份更为匹配的柳叶形眼睛。但是,在“纠错”的同时,这位画师并没有尽力除去原来的线条,似乎并不担心完工之后会遭到丧家或官方的诘问。这可能与墓室环境有关,壁画的绘制是在墓葬砌筑完毕后进行,在墓葬封闭之前,墓室虽然可供施工人员进出,但已经是一个幽暗的空间,只能依靠光照范围有限的油灯做画。同样,来自丧家或官方的监督也受限于这样的条件——墓室壁画不容易被观看——顾及不到画面上的所有细节。

司徒、大将军韩祖念墓虽经盗掘,仍出土相当数量与其身份地位相匹配的精致随葬品,然而该墓墓室壁画水平极差,笔法稚陋,线条生硬,比例失调,表情呆板,竟给人以儿童简笔画的感觉,而且是直接绘制在十分酥脆的白灰浆地仗层上。朔州水泉梁墓则将原属墓道壁画的马队,以缩小尺幅的方式“压”到墓室和甬道的壁面上。这两座墓葬的墓室壁画亦符合“邺城规制”,可见所谓的墓葬制度只是规定了墓室壁画的题材内容和基本构图,至于雇佣什么样的绘画团队,画成什么样的风格和水平,则不在监督范围内,不同的丧家对于墓室壁画的重视程度有所区别,在实际操作中具有灵活性。如此,我们也就不必背上搜肠刮肚赞美古人的思想包袱。

韩祖念墓墓室东壁壁画临摹本

五

如果我们有机会走进一座汉墓,将会看到以下画面:墓顶上画有日、月和满天星斗,仿佛置身于微缩宇宙之中。放眼四壁,既能看到超凡脱俗的神仙世界,也能找到熙熙攘攘的日常生活。在神仙世界里,西王母和东王公这两位重要神祇分据两壁,各自掌管着一方天地,其中西王母高坐山巅,身边有作为使者的三足乌和九尾狐,有正捣炼着不死之药的玉兔,还有巨龙引吭高歌、斑豹吹奏、蟾蜍舞蹈,呈现一派神奇而欢乐的景象,这便是汉人向往的昆仑。除此之外,各种灵动的仙人和羽人,以及以龙、凤、狮、虎、马、鹿、龟、蛇为原型的各种神兽,都驰骋飞翔在云中,有些神兽正托载着仙人或墓主人向理想的世界飞升。墓中现实生活题材的画像内容更为宽泛,比如画有庞大的车马出行的队伍,代表了人们期望获得的地位和荣耀,我们还会看到许多古圣先贤、孝子列女的图像,大多具有故事性,让人感受到浓厚的儒家道德观念,同时也可以认为是当时人们整个知识和文化的汇集。可以说,汉代人将他们的梦想、伦理、知识、习俗等方方面面都汇集于墓葬当中。这背后有个重要的观念原因:汉代人对于死后世界并没有一个固定、统一的想象,实际上他们不能确定死后到底会去哪里,所以把曾经拥有的和希望拥有的都画在墓壁上,什么都不缺席,以保证墓主人完成一场不知最终去往何处的时空旅行。到了南北朝时期尤其是北齐时期,壁画在墓葬中的分布范围大为拓展,画幅也大为增加,内容的丰富程度相比汉代却有所减弱,世俗气息浓厚,等级秩序显著,最主要的题材是直接体现墓主身份的仪仗队列,强调的是秩序感而非神异性,即便是宴乐场景,给人也是一派森严之感。这一改变与佛教的传入和流行恐怕有着很大关系,魏晋南北朝是佛教逐渐占据中国人头脑的历史阶段,相对于中国本土传统思想,佛教给予身后世界一整套完备解释,南北朝时期文化发展的一个新现象是掀起开窟造像的热潮,为亡灵祈福的行为越来越多地转移到了佛教场所,在造像题记中经常能看到“为亡父母敬造像一躯”“为七世父母造弥勒像一躯”这样的内容,从这个意义上讲,我觉得这类窟龛造像与墓葬同质异形,而前者的蓬勃发展削弱了后者的创新能力。接受佛教思想的人们虽然依旧投入大量财力、物力营建墓葬,在考古发掘中所见的隋唐高等级墓葬依然满饰壁画,多是乐舞、宴饮、侍从等场景,幻化出雍容华贵甚至声色犬马的人间春色,而关于生命去向的想象力爆棚的时代一去不复返了。

(本文转自公众号“上海书评”,作者单位:中央美术学院人文学院、美术考古研究中心)

东魏北齐王朝兴亡正史

原点校本修订升级版本

[唐]李百药 撰

繁体竖排

32开 精装

978-7-101-16678-1

148.00元

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073