主题:英雄退场后,三国如何走向终局?

时间:2025年5月8日19:00

嘉宾:

成长 《汉之季——诸葛亮身后的三国》作者

赵亮 北京广播电台主持

直播预约:

季汉炎兴元年(263)十月,初冬的寒意亲吻着巴山蜀水,一支匆忙组建而成的军队从成都出发,奔赴涪县前线。如果说“蜀中无大将,廖化作先锋”是后人对季汉人才匮乏的嘲讽,那么这一支部队的将帅们更适合为这一悲哀的现实做注脚——他们是清一色的季汉功臣后裔:诸葛亮之子、卫将军诸葛瞻,诸葛瞻之子诸葛尚,张飞之孙、尚书张遵,黄权之子、尚书郎黄崇,李恢之侄、羽林右部督李球。这是他们第一次踏上战场。

季汉原本是有功臣子弟上前线的传统的。诸葛亮第一次北伐前,曾给东吴的兄长诸葛瑾写信云:“乔本当还成都,今诸将子弟皆得传运,思惟宜同荣辱。今使乔督五六百兵,与诸子弟传于谷中。”信中他解释了没有将诸葛乔留在成都的原因——季汉的所有将领子弟都要到前线负责物资运输,诸葛乔虽是诸葛亮的过继子也不能例外。不幸的是,诸葛乔不久就在北伐战事中死去。可能正因为这件事,让季汉朝廷对于功臣子弟的安全格外照顾,故而此后三十余年间,季汉军队虽征伐不断,但军中已经鲜少看见功臣子弟。

从以下名单中我们大体能够看到,季汉功臣子弟几乎都在位于成都的尚书台、御史台、侍中寺等机构任职,即便是军职,也多是掌管禁中羽林、虎贲等宿卫兵:

关羽之子关兴:侍中、中监军

关羽之孙关统:虎贲中郎将

张飞之子张绍:侍中、尚书仆射

张飞之孙张遵:尚书

赵云之子赵统:虎贲中郎,督行领军

法正之子法邈:奉车都尉

麋竺之子麋威:虎贲中郎将

向朗之子向条:御史中丞

蒋琬之子蒋显:太子仆

费祎之子费承:黄门侍郎

邓芝之子邓良:尚书左选郎

诚然,吴、魏两国的贵戚子弟也有出任上述职位者,但相比而言,季汉的功勋子弟们在军事上的参与度明显更低。东吴受世袭领兵制的影响,从孙权晚期开始,其长江防线上的各戍镇督将就已陆续由“二代”接班,如柴桑督陆抗(陆逊之子)、西陵督步协(步骘之子)、乐乡督施绩(朱然之子)等。曹魏方面,勋贵后裔典兵为将者可谓不胜枚举,且不说曹丕、曹叡时期掌军的曹真、曹休、夏侯尚之辈,即便是司马氏秉政之后,仍有诸多开国功臣子弟活跃于对蜀、吴的前线战场上。如陈群之子陈泰、陈矫之子陈骞、胡遵之子胡奋等,更有如桓阶之子桓嘉、乐进之子乐 殁于国事。而姜维北伐期间,有记载身在汉中、阴平等战争前线的季汉功臣子弟唯有护军蒋斌、牙门将赵广、参军来忠(来敏之子)三人。

殁于国事。而姜维北伐期间,有记载身在汉中、阴平等战争前线的季汉功臣子弟唯有护军蒋斌、牙门将赵广、参军来忠(来敏之子)三人。

季汉的北伐如火如荼,但擎大旗的却是“羁旅托国”的姜维,那些衔着金汤匙长大的功臣子弟袭着父辈的爵位,领着丰厚的俸禄,躲在安逸的成都城内,仿佛这一切都与自己没有关系。这是一个令人心寒的现实。季汉将他们保护得太好了,他们既缺乏战争的淬炼,更丧失了父辈的胆识与勇略,这使得他们之中难以出现如陈泰、陆抗那样卓越的军事人才。整个国家不得不对姜维更加倚重乃至产生过度的依赖。如今,在姜维分身乏术时,顶着武侯光环的诸葛瞻终于肩负起了武侯的责任,他那卫将军的职位,也终于在他统兵卫国的那一刻变得名副其实。

诸葛亮去世的时候,诸葛瞻只有八岁,他给父亲留下了“聪慧可爱”的印象,而父亲留给他的是一个抽象的身影。他只能在未来成长历程中通过他人的描述在想象中构建父亲那伟岸的形象。诸葛瞻没能在自己最好的年岁里接受父亲的亲自教导,这让他与经历系统家教的司马师、司马昭、陆抗相比,存在着先天不足。他甚至不如钟会那样有一个好母亲。教育的缺失、国家的溺爱、民众的过誉让诸葛瞻逐渐滑向了诸葛亮生前担心的“不为重器”的境地。于是,当毫无统兵经验的诸葛瞻,带着一批同样不知战争为何物的功臣子弟迎击在战火中浸淫半生的邓艾时,其结果早已注定了。

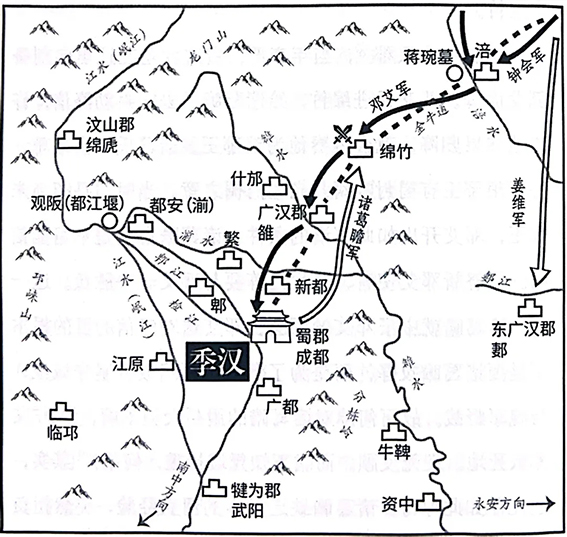

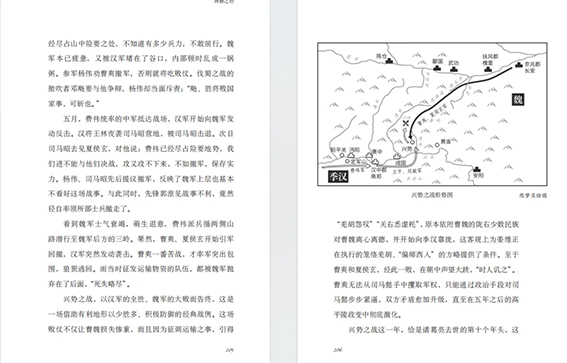

从江由戍南下汇入金牛道,魏军想要抵达成都,仍需攻破三重门户——涪县、绵竹、雒城,这也正是当年刘备从刘璋手中夺取益州的老路。诸葛瞻抢在邓艾之前督诸军抵达涪县,然而他停驻在此,盘桓不敢进攻,充分暴露出一个初学者的生疏与手足无措。军中唯一懂点用兵之道的是黄崇——大概是因为他的父亲黄权降魏,使得他在子弟中低人一等,故而格外勤学苦读。黄崇见涪县处于一片开阔的平原地带,无险可守,就建议诸葛瞻趁邓艾还没有走出山地之时,抢先派兵占据险要之地进行阻击,让敌军无法进入平原地区。这是经王平在兴势之战中验证过的行之有效的策略,可诸葛瞻缺乏胆识,不敢主动进军,对黄崇的献策不予采纳,急得黄崇连眼泪都流了下来。结果,错失先机的汉军,眼睁睁地看着魏人顺涪水而入平原,汉军前锋甫一交锋,即被攻破。诸葛瞻不得不放弃涪县,退守绵竹。

绵竹属广汉郡,当年李严、费观就是在这里向刘备倒戈而降。邓艾兵进绵竹,给诸葛瞻送去一封劝降信,许诺他如果归降,就会表奏他为琅琊王。诸葛氏本出琅琊,许封琅琊王有爵封本籍、光耀门楣之意。当时司马昭尚未称王,邓艾开出如此离谱的条件,诸葛瞻自然是不可能信的。他怒斩邓艾使者,勒兵列阵要与邓艾一决胜负。这一下,诸葛瞻就中了邓艾的圈套。邓艾送劝降信的目的根本不是要诸葛瞻投降,而是为了激怒诸葛瞻放弃坚守城池,与魏军野战。故而何焯对诸葛瞻的用兵大为不解,说:“艾军入死地,理无反顾。而瞻不知凭城持重,何哉?”其实,也无需如此惊讶,诸葛瞻缺乏基本的用兵经验,突然担负起这样的重任,最易感情用事,与邓艾这种沙场老将对垒,他在心理战中就先输了。

邓艾将士兵分为左右两路,分别由师纂和邓忠统帅冲击汉军。野战本是魏军强项,但邓艾军士一路跋山涉水,疲于赶路,战力已经大为削弱,而汉军又有主场作战的优势。一战下来,邓忠、师纂败退回营,灰心丧气地说:“敌人还不可攻击(“贼未可击”)。”邓艾拍案大怒,说:“现在是生死存亡的时刻,胜败就在此一举了,有什么不可以的!(“存亡之分,在此一举,何不可之有!”)”甚至要将两人推出斩首。邓艾倒是想杀了司马昭安插在自己身边的这个碍眼的师纂,但他当然不会杀自己的儿子,这不过是激将法。此举果然有效,邓忠、师纂连忙请命再战,一场血战过后,汉军大败,诸葛瞻、诸葛尚、张遵、黄崇、李球皆在此役中殉国。

据唐人《元和郡县图志》载,诸葛瞻见兵败如山倒,叹息道:“吾内不除黄皓,外不制姜维,进不守江油。吾有三罪,何面目而反?”于是“进屯绵竹,埋人脚而战”,最终父子战死。“埋人脚而战”,应是类似死不旋踵、誓不后退的作战方式,足见当时汉军作战之壮烈。

诸葛瞻所言“三罪”,既仇恨黄皓,也憎恶姜维,这显示出季汉末期朝中局势的复杂性。作为诸葛亮的儿子、荆楚新贵的核心人物,诸葛瞻不可能不想继承父亲的遗志,让季汉重振雄风。但他面对的是一个内外交困、朝政废弛的国家,即便他和他的盟友董厥、樊建取得了尚书台的掌控权,也依然无法施展拳脚有一番作为。阻碍诸葛瞻施政的,正是代表宫中权力的黄皓和代表军中权力的姜维,因此,尽管黄皓和姜维水火不容,他们在诸葛瞻眼中却是同样将国家拖入泥淖的人,是他的敌人,是季汉的“罪人”。可见,诸葛瞻到死都没有走出父亲的阴影,他始终固执地认为自己才是诸葛亮事业、权力、地位的唯一继承者,在众人的赞美声中,他从不觉得自己德不配位,直到绵竹的惨败才让他猛然惊醒,但为时已晚。他选择在绵竹战死疆场,固然有忠肝义胆的情怀,但更多的可能是——他无法背负起败军的责任,更无法容忍季汉士民对他的批评和失望,只有一死才能掩盖住他在国家危难之际的平庸无能。但恰恰是这一死,凸显了他性格上的脆弱和怯懦。在季汉面临生死存亡的时候,赴死而为自己博得一个忠烈的虚名是容易的,而为了国家的存活苟全性命,以至于因此而遭受谤毁反而是最难的。诸葛瞻选择了前者,而姜维选择了后者,他们的人格与胆识之高下可谓立见。

其实,诸葛瞻根本不必在这里去死。在他身后不远,就是成都最后一道门户雒城。当年刘璋之子刘循率众守雒城,在极其艰难的情况下抵御刘备长达一年,其间还射杀了刘备的军师中郎将庞统,让刘备陷入极大的困境。以雒城的坚固,加以布防,足以抵挡住邓艾的攻势。而此时邓艾深入蜀地,已成为一支孤军,若能将他拖在雒城之下,等姜维、阎宇任一路援兵到来内外合击之,未尝不能扭转局势、绝处逢生。诸葛瞻决定在绵竹赴死,意味着他放弃了自己的责任,罔顾国家的安危,这与街亭战场上弃军而逃的马谡又有什么区别呢?

被诸葛瞻拖累的不仅是季汉的将士,还有他年轻的儿子诸葛尚。诸葛瞻阵亡时年仅三十七岁,诸葛尚顶大不过十六七岁。《华阳国志》载,诸葛尚见大势已去,也留下一句话:“父子荷恩,不早斩黄皓,以致败国殄民,用生何为!”然后驱马赴魏军而死。诸葛尚只憎恶黄皓,没有忌恨姜维,说明他比他的父亲更清醒一些,知道季汉的根本问题还是出在朝堂之上、宫墙之内。他感叹“父子荷恩”而致倾败,实际上是在委婉地批评他的父亲没有匡正刘禅的失误,没有成为一名合格的宰辅。但如今说这些已没有意义,诸葛尚付出了年轻的生命,让季汉的希望更加黯淡。

……

炎兴元年(263)十一月,寒冬再一次如期覆盖了巴蜀大地,成都城门在吱呀作响的声音中被打开,侍中张绍、驸马都尉邓良奉命带着皇帝玺绶,向雒县魏军大营而去。他们向邓艾递上由秘书令郤正所写的降书,其文如下:

限分江、汉,遇值深远,阶缘蜀土,斗绝一隅,干运犯冒,渐苒历载,遂与京畿攸隔万里。每惟黄初中,文皇帝命虎牙将军鲜于辅,宣温密之诏,申三好之恩,开示门户,大义炳然,而否德暗弱,窃贪遗绪,俯仰累纪,未率大教。天威既震,人鬼归能之数,怖骇王师,神武所次,敢不革面,顺以从命!辄敕群帅投戈释甲,官府帑藏一无所毁。百姓布野,余粮栖亩,以俟后来之惠,全元元之命。伏惟大魏布德施化,宰辅伊、周,含覆藏疾。谨遣私署侍中张绍、光禄大夫谯周、驸马都尉邓良奉赍印缓,请命告诚,敬输忠款,存亡敕赐,惟所裁之。舆榇在近,不复缕陈。

……

此次代表刘禅献降书的两人,身份也不一般。张绍是车骑将军张飞的次子,由于长兄张苞早逝,他袭了西乡侯之爵。邓良是车骑将军邓芝之子,袭父爵阳武亭侯。连送降表都用勋贵子弟,看来此时朝中堪用之臣多为此类。此二人在朝中无事功可述,此次送降表竟成为史书中他们留下的唯一事迹。想到被誉为“万人敌”的父亲,想到绵竹殉国的侄子,如今卑躬屈膝的张绍可有愧疚之意?

……

然而,就在邓艾入城之日,成都城内还是发生了一场血腥的惨剧。刘禅之子北地王刘谌不堪亡国之辱,自杀身亡。

据史书所见,刘禅共有子七人。除长子刘璿于延熙元年(238)立为太子,余皆封王。他们是:刘瑶,延熙元年为安定王;刘琮,延熙十五年(252)为西河王(已于蜀亡前去世);刘瓒,延熙十九年(256)为新平王;刘谌、刘恂、刘虔,景耀二年(259)分别为北地王、新兴王、上党王。六王的封国皆为遥领,地在魏境,其中并州三处、雍州两处、凉州一处。这意味着,这些“国王”们在蜀地既没有封国食邑,也没有佐相属官,完全属于闲散、圈养的状态。面对主辱国丧,他们虽为皇室,但也无力回天,只有顺应时局。在他们之中能够出现一名誓死不降、以死殉国的皇子,可谓难能可贵。无怪乎胡三省叹曰:“曾谓庸禅有子如此乎!”

据《汉晋春秋》载,在谯周于朝堂上提出投降之策时,刘谌就当面怒目而斥,并劝刘禅据城死战,与社稷共存亡,这样即便死了也能够在九泉之下无愧于先帝。话说到这份儿上了,刘禅仍不为所动,坚持让张绍等送玺书去魏营。亡国之日,刘谌到刘备的昭烈庙痛哭一场,接着先杀妻儿,再自杀,左右无不为之流涕。

在万马齐喑、闻风而靡的季汉君臣之中,刘谌是一个异类。我们无法得知他在少年时代接受过什么与其他皇子不一样的教育,才导致他选择了如此悲壮而惨烈的方式去对抗亡国之辱。但可以想见,他在此前相当长的岁月里,应当深受季汉开国君臣精神的影响和感召,刘备一代君臣筚路蓝缕草创季汉政权的不易,以及诸葛亮、姜维矢志不渝复兴汉室的恒心,都深深烙印在他的心中。他的死,既是对祖父刘备的深情追慕,也是对父亲刘禅的无情嘲讽。后世史家对刘谌的赞誉已经很多了。如今,在成都昭烈帝庙内,刘谌还被塑成泥像,作为“好儿孙”的典范陪祀于刘备的左侧,而本该由刘禅侍立的右侧只有一个树墩子。笔者无意苛责古人,刘谌在同侪之中已经勇敢地走出了一大步。但令笔者感到悲哀的是,饶是被众人赞颂的刘谌,他对于忠义的理解也不过是自我残害、以死明志,他似乎从未想过自己可以用智慧与勇气为季汉做最后一次抗争,让入侵者感受到蜀地男儿的血性。而自杀,不过是懦弱的选择。更何况,妻儿何辜,竟也成了他表达所谓气节的殉葬品。就这一点而言,刘谌不及魏主曹髦远甚。他与诸葛瞻一样,凸显了季汉贵戚子弟中普遍存在的脆弱与逃避,他们是季汉大厦雪崩中的一片雪花,他们值得叹息,但丝毫不值得歌颂。

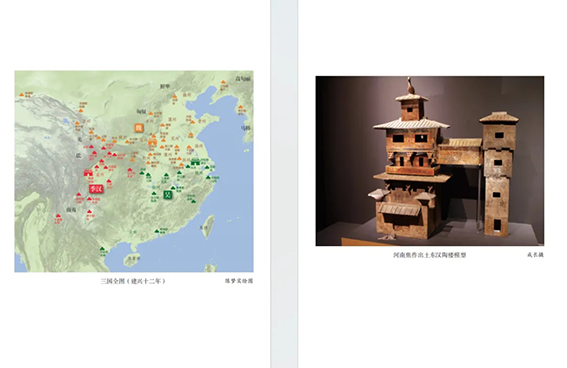

本书聚焦的是蜀汉建兴十二年(234)之后的三国。从这一年开始,三国褪去了英雄的光芒,呈现出历史真正的底色。魏、蜀、吴三国经历开国一代的筚路蓝缕后,开始面临着各自的困境:立国的正统性、权力代际的过渡、君主与权臣的龃龉、军事战略的转变、功勋子弟的崛起、边境民族矛盾的激化等。将它们放在三个政权彼此之间的冲突、联盟、制衡的复杂关系中,则又呈现出特别的意义。

从234年至蜀汉灭亡的263年,是蜀汉整整三十年的“后诸葛亮时代”。蜀汉政权作为三国之中最弱小的国家,依然保持着顽强的生命力。皇权与相权的博弈,“新人”与“旧人”的争衡,北伐与自保的论战,以及吴蜀之间微妙的联盟关系,共同构成了观察三国的绝佳视角。蒋琬、费祎、姜维、王平、诸葛瞻、罗宪、陈寿……乃至于后主刘禅,他们在这个时期才真正登场,蜀汉政权在跌宕起伏之中仍然不乏耐人寻味的故事。

成长:作家,文化学者,1986年生于陕西西安,现居北京。二级文学创作,北京作家协会签约作家,中国作家协会会员,鲁迅文学院高研班学员。专注于三国历史题材图书、剧本的写作,已出版《重返:三国现场》《乱世来鸿:书信里的三国往事》《列族的纷争:三国豪门世家的政治博弈》等,走访并记录三国文化遗迹300余处,运营自媒体“写三国的成长”。

★ 行文晓畅、语言生动,以非虚构的写作手法完整展现在世家大族、功勋子弟、寒门新贵等政治势力博弈下的三国后期政治生态。

★ 言必有据、论从史出,作者以扎实的文献材料对这一时期内重要的历史事件进行深刻而精到的讲述与解读,有沿波讨源、扫清迷雾之功。

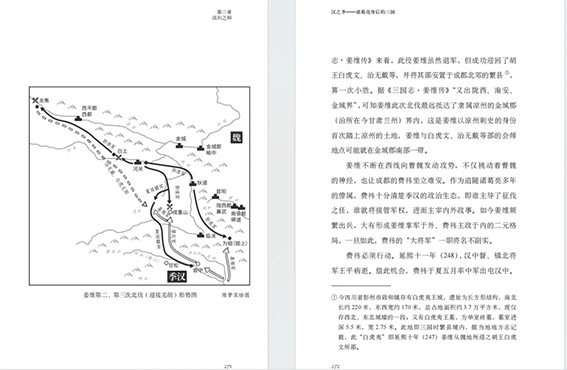

★ 24幅战略示意图、8幅精美彩插,取精用弘、打通古今,带您穿越回历史现场,感受风云激荡的三国岁月。

★ 锁线精装、工艺豪华,更添收藏价值。

蜀汉自诸葛亮病逝后的历史演变过程,由于资料匮乏,许多事迹往往晦暗不明,较少受到人们的关注和深入研究。成长同志的著作钩沉寻证,详细论述了蜀国后期的政治、军事领域的衰落与斗争情况,其内容文笔生动,颇有精辟的见解。尤其可贵的是,通过阅读能够感受到作者对探讨三国史事倾注的由衷热爱和深厚感情。这是一部很好的史学作品,期盼此书发行后收获读者大众的欢迎。

——文化学者宋杰

《三国演义》将重笔浓墨泼在诸葛亮去世前的蜀汉历史上,三国历史研究的成果中,诸葛亮去世后的蜀汉兴亡过程也寥落无几。史林新秀成长大作《汉之季——诸葛亮身后的三国》系统地描述了诸葛亮去世后蜀汉将近三十年的历史,史论兼备、材料丰富、语言生动,是一部可读性强、雅俗共赏、填补空白的史学著作。

——文化学者梁满仓

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073