题跋是中国画的重要形式之一。据目前可见的资料来看,宋代文与可、柯九思是较早在画面明显位置直接题写诗文和姓名的画家。在此之前,大多数作品只是在画面上隐藏部位题写作者姓名,最多加上纪年而已。晋唐之际的分段式人物画在间隔之处题写的标题性文字不能算是完整意义的题跋。到了元代赵孟頫、钱选等人,题跋开始形成风气,成为中国画的重要程式。发展到明代,画上题跋的形式开始大大地丰富起来。其中既有仅记姓名的“穷款”,又有或诗或文、诗文夹杂的“长题”,既有款式规整的“工题”,又有笔墨狼藉、填满空白的“满题”,不一而足。流风所至,一直影响到现在。

中国画的题跋是一个既丰富又复杂的问题,它蕴含了极为深厚的文化、社会内涵,在此仅就它的形式问题略加阐述。要而言之,题跋的形式问题主要有三个大的方面:一是位置经营,二是内容,三是书法功力。

题跋的位置经营,也就是题跋在画面占据的位置与整体的关系如何处理的问题。一般来说,有这样一些常见的手法:“边线一行式”“题头式”“天头满题式”“隐藏式”,等等。

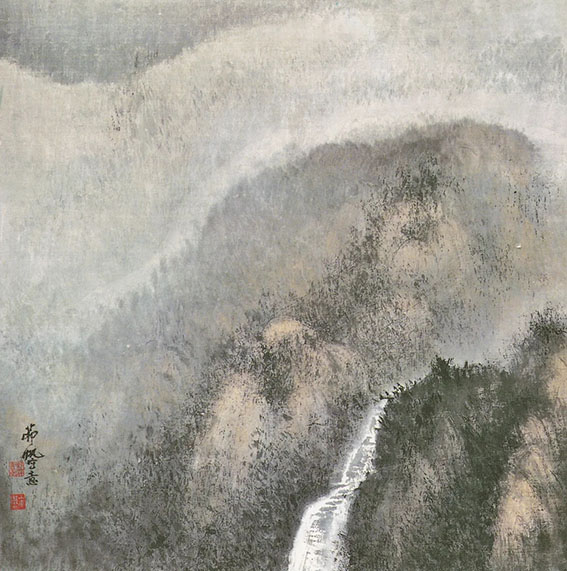

【边线一行式】这种题法是在画面或左或右的边缘,一行直下。宜在左侧还是右侧,该长该短,要看画面情况随机应变。比如画面左下方较重,那么在右侧一行直下比较妥帖,反之亦然。画面一侧的留白成纵势的,一般一行直下宜略长;留白成横势的,则一行不宜长。

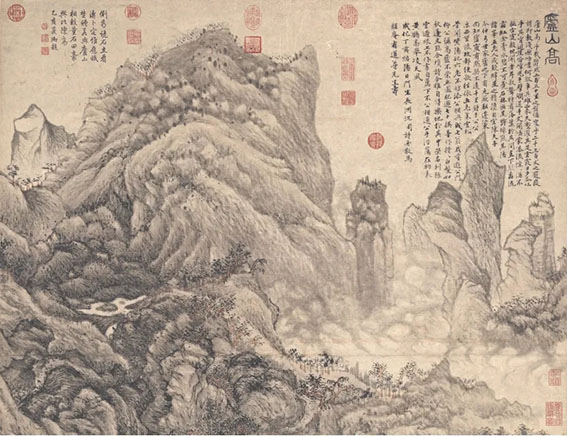

【题头式】这是最常见的手法,一般题跋的内容在上方天空的部位,两三行,乃至多行均可。在画面较为平稳的情况下,于留白较大之处下笔即可。要注意的是,除非特殊情况一般不要在正中位置题字。清皇帝往往在画幅的正中上面盖印或题诗,那是皇权思想的一种体现,对作品本身来说则是一种不必要的干扰。“题头式”大多较为规整,分行贯气比较清晰。至于位置是采用竖式还是横式,每行的头平之外,行脚是否要有参差?都要根据留白部位的情况,仔细审视而后确定。

【天头满题式】这种题法是把画面上方天空的留白部位全部题满,称为“满题”。“满题”每行第一个字应与其他几行平齐,行脚则根据留白的情况加以变化。“满题”对书法的要求较高。

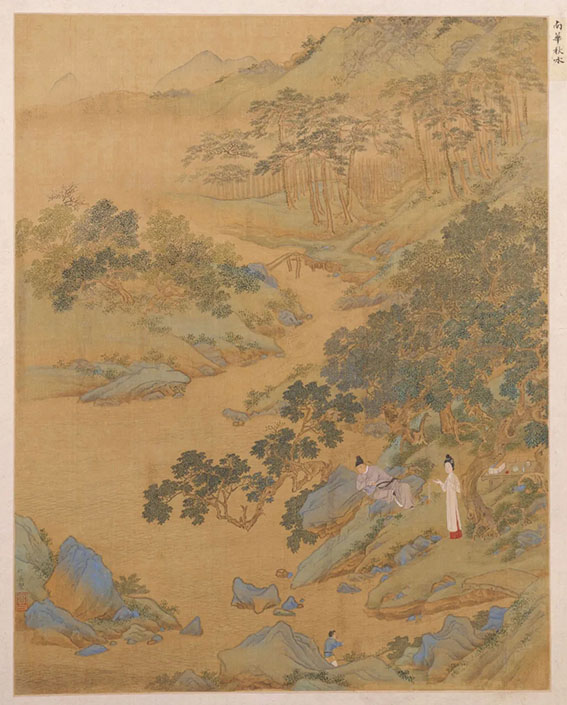

【隐藏式】也称“藏款”,就是在画面两侧不太明显的地方题字,可以题在留白处,但大多题在不很重要的有画面的地方,压在画面上题字。“藏款”字数以少为宜,字形以小为佳。有时,在前三种方式把握不定的情况下,为了保守起见,“隐藏式”不失为一种聪明的办法。

在以上各式中,使用印章的情况则大致相同。一般来说,印章的大小与字形大小不宜过分悬殊。用印数量,一至两方即可,不必过多。连用两方印的时候,一般白文印在上,朱文印在下。印面不宜忽大忽小,分量轻重也不宜过分悬殊。押角章以慎用为宜,不要过分大、过分重。

总之,题跋的位置问题和用印的形式不是机械的、一成不变的。它的总体要求是服从画面整体,有时可以在画面上起到章法的“推”“拉”作用,也可把它看成是章法上“开合”的延伸,甚至更能作为一种特殊手段,使一幅平淡无奇的画别开生面、奇趣横生。

关于题跋的位置,从“留”处着眼,乃其真诀。

关于题跋的内容,大体上可分为“简”“繁”两大类。

【先说“简”】题跋最简的内容可以仅仅一个姓或名而已。继而可以是姓名加上别名、别号,再加“写”“画”“制”“作”之类,以及年份、月令、季节、物候、地点、环境等。一个画题加上以上这些内容依然属于“简”的范围,包括加上上款,如“某某先生属”“某某同志大雅指正”等。

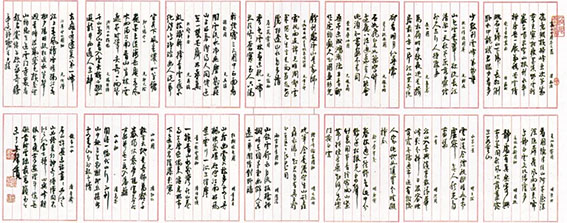

【再说“繁”】繁是可以不受限制地题首诗、写段相关的短文,或连诗带文、夹叙夹议,洋洋洒洒均无不可。这也称为“长题”。当然,“长题”需要良好的文学功底,就算做“文抄公”,抄写别人的诗文、议论,也要抄得得当、贴切自然。否则的话,宁短毋长,宁缺毋滥。“长题”最忌成为“蛇足”。另外,以前的“长题”文体多以文言为主,现在则无须拘泥,夹文夹白或径用白话,都是未尝不可的。

题跋内容无论“繁”“简”,事先必须看好位置,计算好容量。千万不能为题而题,一厢情愿。该从简的不简,则气息壅塞,该长题的长不了,草草收场,都将成为缺憾。画上的题跋内容最能反映作者的学养和品性,也最容易拓展画面的内容和意境,这一方面,前人的例子不胜枚举,多加留意即能领悟。另外,给一幅画命题也大有学问,一般说明性的、浅白无余的,终究不是上乘手段。

题跋中的书法是一个极为重要的问题。

在中国传统绘画领域,画家不一定是书家,但是一定要懂书法。从深一层来讲,书家不会画画的可能很多,一位优秀的书家纵使能画,但不一定是优秀的画家。反之则不然,真正的画家不会写字的则不可能,他有什么水平的画就会有什么水平的书法。历代优秀的画家或大画家几乎都是优秀的书家或大书家。可以“武断”地说,如果一位画家的书法不好,他的画也好不到哪里。因为,真正通画理的画家即便是写不好字,也必然会有办法“藏拙”。

“明四家”之一的仇英在画史上被称为“不善书”而只能在树石缝隙中题个“穷款”了事的典型。但从仇英的真迹来验证,他的字却是十分工整的,点画停匀、结体工稳,可以归属于“馆阁体”一路,虽然缺乏个性,但还不至于不能寓目。因此,仇英的“不善书”并不是说他写不好字,而是从同时代的较高要求来看,他不十分擅于书法罢了。因而画家虽然不必都是书家,但至少要花点工夫学点书法、懂点书法。

题跋的书法要求有两条:一是要“顺”不要“隔”, 二是宜“松”不宜“紧”。

【要“顺”不要“隔”】这是要求题跋的书法风格和画面的风格相一致,书“顺”画,画“顺”书。画风谨细的,书法也以清丽为好;画风雄迈的,书法应以豪爽为宜;画面运笔奇崛的,书法就不能太秀媚。如此而已。当然,有时反用其意,也可能生出奇趣,只是其中难度要大得多了。

【宜“松”不宜“紧”】这是要求书法不能喧宾夺主,画面为主、题跋为宾,这是不能搞错的。“松”就是不要刻意,要自然灵动。这就是为什么有时请不懂画的书家题画,总觉得有股说不出的别扭的缘故。

至于书体问题,如能做到“顺”和“松”,凡正、草、隶、篆无论何种书体尽可大胆采用。倪云林(倪瓒)常用楷书,傅抱石曾用篆书,金冬心(金农)喜用隶书,黄瘿瓢(黄慎)惯用狂草……均无不可,而且无不精当。初学阶段,采用较为规整的小行草是比较稳妥的办法。另外,画上题跋,特别是写意山水,若非画面过空,字形宁小勿大。大则溃漫,破坏画面。

总之,画上的题跋虽然涉及范围很广、运用的手法又多变,但是只要多看名家作品,多研究,多实践,是很容易豁然开朗、一通百通的。至于作者之外的人在画幅上或卷册后的题跋,称为“他题”,那是另外一个话题了。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073