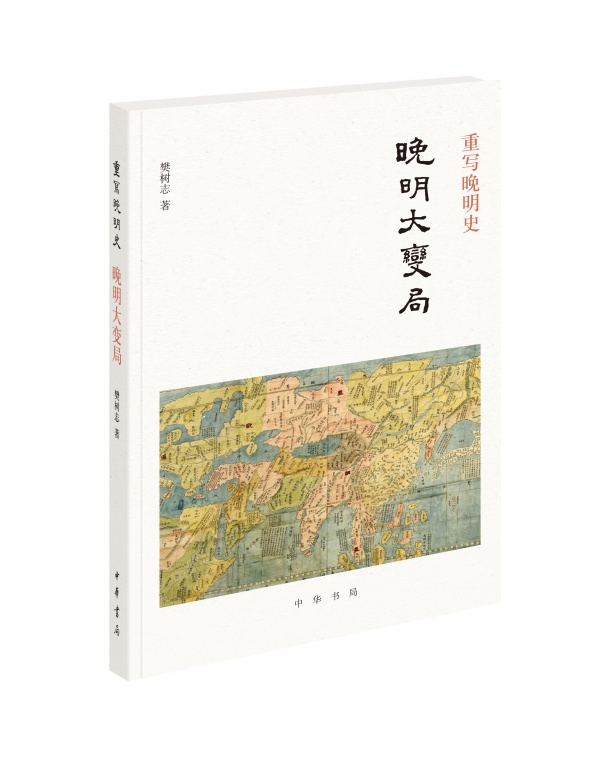

出生于万历三十九年(1611)的方以智,是明末很有特点的文人,与侯方域、冒襄、陈贞慧并称为明末四公子。他出身名门,祖父方大镇、父亲方孔炤都是高官,自然算得上公子哥儿。温睿临说他“为人风流自喜”,却没有侯方域与李香君、冒襄与董小宛那样的风流韵事。他追随徐光启、李之藻、杨廷筠,服膺耶稣会士和他们带来的西学,却不是天主教徒,晚年皈依佛门,出家为僧。

方以智塑像

桐城方家是当地的名门望族,以学问名世。方以智的曾祖父方学渐,没有功名,却是“方氏家学的草创者”,不满于王畿的“四无说”,与顾宪成、高攀龙意见相合,曾到东林书院讲学。朱彝尊说:“方氏门才之盛,甲于皖口,明善先生实浚其源,东南学者推为职志焉。”明善先生即方以智的曾祖父方学渐。他的祖父方大镇,万历十七年(1589)进士,官至大理寺少卿,曾在邹元标、冯从吾创办的首善书院讲学,因不满魏忠贤专权,辞官归乡。乡居时,与门人讲学不辍,潜心学问,著有《闻斯录》《桐川讲义》《易意》《诗意》《礼说》等,邹漪称赞他“端毅纯正,允为一代大儒”。他的父亲方孔炤,万历四十四年(1616)进士,天启初为兵部职方司员外郎,得罪阉党头目崔呈秀而削籍。崇祯十一年(1638)以都察院右佥都御史巡抚湖广,后又总督大名军务。京师陷落,南奔留都,因马士英、阮大铖乱政,遂归隐。他一生研究易学,著有《周易时论》《潜草》,涉及天文、历法、博物等,对耶稣会士传入的西学怀有浓厚的兴趣。他的随笔集《潜草》,方以智在《物理小识》中再三引用。

在这样的家学渊源中熏陶出来的方以智,注定不是等闲人物。温睿临说他“少美姿貌,聪颖绝伦,书无所不读”。朱彝尊说他“纷纶五经,融会百氏,插三万轴于架上,罗四七宿于胸中”。《桐城县志》说他“九岁即善属文,比冠,著书数万言,与江左诸贤隽力倡大雅”。

方以智作品

方以智,字密之,号曼公,又号浮山愚者。崇祯十二年(1639)举人,崇祯十三年(1640)进士,授翰林院检讨。京师陷落,乘间脱归,前往南京。由于五年前曾参与复社诸君子的《留都防乱公揭》,揭发阉党余孽阮大铖的真面目,遭到已在弘光小朝廷掌权的阮大铖报复,亡命广东。南明唐王、桂王先后起用他出任高官,均不赴,转侧于洞壑间,艰苦备至,旋即落发为僧,法号弘智,字无可。父亲去世,他回归桐城,庐墓三年,“励志砥行,惟与子弟讲业论道,语不及世事”。《桐城续修县志》写道:“家世理学,至以智益集其成。为人操履平恕,不耻恶衣食。博极群书,天人礼乐、象数名物,以及律历医药、声音文字,靡不淹洽精贯。”一生著作颇丰,有《通雅》五十二卷、《物理小识》十二卷、《药地炮庄》九卷、《易余》二卷、《切韵声源》一卷,另有《浮山文集》(前后编)二十二卷,以及《方子流寓草》一卷。以往学者研究方以智,多从理学角度开掘,对他关注西学,放眼看世界,关注不够。而这恰恰是他最值得称道之处。

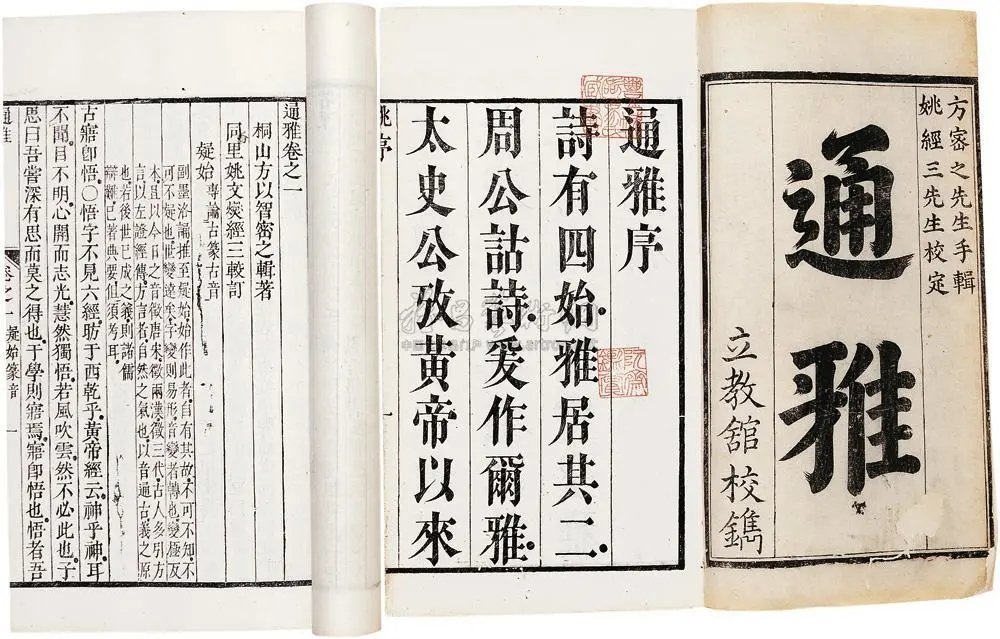

他的巨著《通雅》洋洋五十二卷,从写于崇祯十四年(1641)的自序来推断,此书的撰写应该在此前几年。四库馆臣将此书定位为“考证名物、象数、训诂、音声”之作,对它评价颇高:“明中叶以后,以博洽著者称杨慎,而陈耀文起而与争,然慎好伪说以售欺,耀文好蔓引以求胜。次则焦竑,亦喜考证,而习与李贽游,动辄牵缀佛书,伤于芜杂。惟以智崛起崇祯中,考据精核,迥出其上。风气既开,国初顾炎武、阎若璩、朱彝尊等沿波而起,始一扫悬揣之空谈。虽其中千虑一失,或所不免,而穷源溯委,词必有征,在明代考证家中,可谓卓然独立者矣。”话说得不错,“考证精核”确实超越杨慎、陈耀文、焦竑辈,然而仅此而止,亦未免“千虑一失”,他的“迥出其上”,还另有所在,那就是对于西学的吸收与贯通,不但杨、陈、焦等人不及,连后继的顾、阎、朱也难望其项背。他在书中强调:“读书必开眼,开眼乃能读书……由此言之,苟非专精深几,眼何能开?又况闭而开之,开而闭之,习此坎塪,丧身失命,故知不少。”他真的做到了“读书必开眼”,不仅开眼看古书,而且开眼看世界。

《通雅》

他的《通雅》多次提及利玛窦。谈到天文时,提到利玛窦带来的西学对于纠正传统天文学的误解,令人眼界大开:“九天之名,分析于《太玄》,详论于吴草庐,核实于利西江。按《太玄经》九天:一中天,二羡天,三从天,四更天,五脺天,六廓天,七咸天,八沈天,九成天。此虚立九名耳。吴草庐澄始论天之体实九层。至利西江入中国,而畅言之:自地而上为月天、水天、金天、日天、火天、木天、土天、恒星天。至第一重为宗动天,去地六万(应为亿)四千七百三十二万八千六百九十余里,地心至月天四十八万二千五百二十余里。地球周九万里,日轮大于地球一百六十五倍又八分之三,大于月轮六千五百三十八倍又五分之一,而地球大于月者三十八倍又三分之一。”

关于崇祯设局修历,他提及耶稣会士汤若望、罗雅谷参与其事:“崇祯时立局修历,玉山魏太乙奉旨别局改修《授时》《大统》诸法,已并用汤(若望)、罗(雅谷)两西士,立局讲求。”又分析了中历不及西历的原因:“今《大统》本于《授时》,《授时》本于《大明》,千二百余年于此矣,焉得无差?而西历于万历癸亥方经改定,崇祯戊辰尚多测改,其疏密可知也……西历推其经纬,更真于月日,西法更立正弦、余弦、正切、余切、正割、余割等线,始以三角对数法为测量新义,详见《天步真源》……算惟随时,测之乃准耳。”

他从利玛窦那里了解到“地与海本是圆形”:“地与海本是圆形,而同为一球,居天球之中,诚如鸡子,黄在青内。有谓地为方者,乃语其定而不移之性,非语其形体也。天既包地,则二极周度、纬度、赤道皆相应……利公自大西浮海入中国,至昼夜平线见南北二极,转南过大浪山见南极,出地三十二度,则大浪与中国正对矣。又按西书,南亚墨利加玛八作正中国对足处。”

利玛窦

关于利玛窦带来的世界地图,他说:“利玛窦为两图,一载中国所尝见者,一载中国所未见者……真可谓决从古之疑。”

即此数例,已经可见方以智放眼看世界之一斑。日本东京工业大学教授刘岸伟指出:他年轻时在南京看似放浪的“狂生”,却始终追求新的学问,访问耶稣会士毕方济,质问欧洲的历算和奇器,评论耶稣会士金尼阁的《西儒耳目资》。他以后的著作《通雅》《物理小识》中的学问性格和方法,就是在这时形成的。据刘岸伟统计,《物理小识》引用耶稣会士艾儒略《职方外纪》的文字,达五十处之多。他写于南京时代的《膝寓信笔》提到利玛窦,对这位西洋学者渡海来到中国,读中国书,感服孔子,表示钦佩。他说,自己读过李之藻编的《天学初函》,还和精通西学、著有《格致草》的熊明遇讨论过此事。

其实,方以智不仅在《物理小识》中引用艾儒略的《职方外纪》,此前的《通雅》已经多次引用此书。最显著的例子就是“五大州”,即欧逻巴州(欧洲)、利未亚州(非洲)、亚细亚洲(亚洲)、南北亚墨利加州(南北美洲)、墨瓦腊泥加州(大洋洲)。方以智写道:“……又以地势分五大州:曰欧逻巴,南至地中海,北至卧兰的亚及冰海,东至大乃河、墨河的湖大海,西至大西洋;曰利未亚,南至大浪山,北至地中海,东至西红海、仙劳冷祖岛,西至河折亚诺仓,即此州,只以圣地之下微路,与亚细亚相联,其余全为四海所围;曰亚细亚,南至沙马大腊、吕宋等岛,北至西增白腊,及北海,东至日本岛、大明海,西至大乃和、墨河的湖大海,西红海、小西洋;曰南北亚墨利加,全为四海所围,南北以微地相联;曰墨瓦腊泥加,尽在南方,惟见南极出地,而北极常藏焉……”

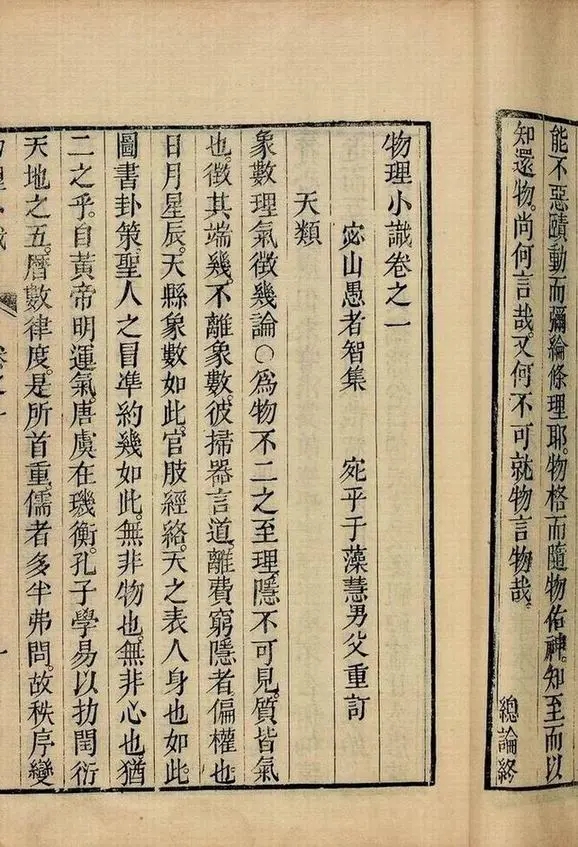

《物理小识》

方以智的著作中,尤以《物理小识》为最著名,影响也最大。四库馆臣的“提要”这样定位此书:“《通雅》之余绪,掇拾以成编者。”方以智自己把它归结为学习西学的成果:“万历年间远西学入,详于质测,而拙于言通几,然智士推之,彼之质测犹未备也。儒者守宰理而已,圣人通神明、类万物,藏之于易,呼吸图策,端几至精,历律医占皆可引触,学者几能研极之乎!”因此,书中引用耶稣会士有关西学的言论,比比皆是。列于首位的无疑是艾儒略和他的《职方外纪》,且举数例于下:

西齐里亚沸泉如醋,物入便黑。翁加里亚有水喷出地即凝石者,有冬月流而夏冰者,有投鞭成泥,再镕成铜者,有色绿而冻成绿石者。勿里诺山之泉,物坠其中,半月便生石皮,周裹其物。福岛无雨,而大树酿云气,夜生甘水,满树下之池。度尔格有一海,味碱性凝,不生波浪,而皆不沉,不生水族,命曰死海。水性不同如此,将怪而不信耶!

度尔格内有国曰亚剌比亚,有一海,长四百里,水碱性凝,不生波浪,常涌大块如松脂,不能沉物,不生水族,名曰死海。

方以智《物理小识》卷二《地类·弱水死海》。

多勒多城在山上作一器,盘水直至山城。延平有水老为一城人视水,入厨管朽频易,开则水至,塞则水止。

提到其他耶稣会士的也不少,如引利玛窦的话,关于“岁差”:“万历中,利玛窦入,仍约六十六年八阅月而差一度,每年不及周天一分五十秒。”又如关于“日大于地”:“利玛窦曰:地周九万里,径二万八千六百六十六里零三十六丈,日径大于地一百六十五倍又八分之三(距地心一千六百零五万五千六百九十余里),木星大于地九十四倍半(距地一万二千六百七十六万九千五百八十四里余),土星大于地九十倍又八分之一(距地二千七百四十一万二千一百里余),金星小于地三十六倍又二十七分之一(距地二百四十万六百八十一里余),月小于地三十八倍又三分之一(距地四十八万二千五百二十二里余),水星小于地二万一千九百五十一倍(距地九十一万八千七百五十里余)。经星有六等,皆大于地,以远故,望之小耳。”

关于温泉是否与硫有关,引用熊三拔、金尼阁的话:“先儒曰:地中阳气遇湿而结为硫,雷火亦有硫气,阳气也。唐子西取硫置水,水不温,以此驳之。熊三拔谓:别无朱砂与礬之别。金尼阁曰:西国有七十余汤,各标主治。布那姑山皆硫,不闻泉汤也。”

关于《崇祯历书》,他提及徐光启,也提及他的父亲方孔炤:“自徐元扈(徐元扈当为“徐玄扈”,清人为避康熙帝讳,改“玄”为“元”。)奏立历局,而《崇祯历书》今成矣。老父以学者从未实究,故作《崇祯历书约》。”反映他们父子两代对于徐光启的崇敬之情。书中多次引用方孔炤的《崇祯历书约》,例如,谈到“日月行度”的一段文字:“日一日行三百六十五度,全数恒星天过一度。月一日行一百五十三度,迟周天十二度,恒星天过十三度。月二十九日六时三刻,合于日而同度,为朔日。照月侧为弦十四日九时余,日月对望而见全圜,曰望。日光在月上,其魂不见为晦,日与天会,一年而多五日三时,曰气盈。月与日会,一年而少五日七时三刻,曰朔虚。其月行疾,日行迟者,以历算自东行西纪度也。月九行者四方,出入黄道者八,与黄道者为九也。”以下特别注明:“五星行度,详老父《历书约》。”所谓《历书约》即《崇祯历书约》。

方以智的学问,除了家学渊源,还源自老师虚舟先生。虚舟本名王宣,字化卿,金溪人,生于桐城。方以智为他作传,称道先生“迈志好古,为诗歌文词,凌轹晋唐,上轧周秦”。科场失意后,放弃举子业,倘然高蹈,自号虚舟子,以《易》为终始之学。方以智少年时师从于他:“智十七八,即闻先生绪论,旷观千世,尝诗书歌咏间,引人闻道,深者征之象数。其所杂著,多言物理。是时先生年七十,益深于《河》《洛》,扬、京、关、邵,无有能出其宗者。智方溺于词章,得先生之秘传,心重之。自以为晚当发明,岂意一经世乱,遂与先生永诀哉!”方以智的著作中,经常引用虚舟的论断,加以发挥。

家学与师承之外,方以智的学问更重要的是向耶稣会士学习所得,《通雅》《物理小识》多是如此,《浮山文集》也留下了痕迹,其中为游子六《天经或问》写的序言,就是最突出的一例,对万历时进入中国的耶稣会士极为赞许,也指出他们在“通几之理”方面有所欠缺:

《天经或问》,建阳游子六所约以答客者也。概言历象,取泰西之质测,以析世俗之疑。往年良孺熊公作《格致草》《原象原理》,晚隐书林,而子六学焉。子六沉潜好学,角立渊渟,遇乱弃举子业,隐于历算日者,以养其母。专精天人之故,一室褐塞,风雨掩户,不汲不戚,萧然自得。愚者闻而敬之。读吾三世之《易》,反复鼎薪,致书见问,愚者答之曰:神无方,而象数其端几也,准固神之所为也,勿以质测坏通几,而昧其中理;勿以通几坏质测,而荒其实事。人者,天地之心,人不尽人,而委天乎?人不明天,乌知所以自尽乎?不通象数,乌知天人之本一而享秩序之不乱乎?……万历之时,中土化洽,太西儒来,脬豆合图,其理顿显,胶常见者骇以为异,不知其皆圣人之所已言也。特其器数甚精,而于通几之理,命词颇拙,故执虚者辟之。子曰:“天子失官,学在四夷。”犹信立静天以考度,定黄赤之两轴,穆天心主之冒如斯也,原不硋也。

容肇祖说,方以智早年留心西洋科学,后来,他和汤若望友好,对于西洋天文算学亦精,有他儿子的话为证。他的儿子方中通的《与西洋汤道未先生论历法》诗注:“先生崇祯时已入中国,所刊历法故名《崇祯历书》,与家君交最善。家君亦精天学,出世后绝口不谈。”由此可见,他承认西洋科学的精确,但以为中国学问亦有贯通和先识的长处,颇有后来“中学为体,西学为用”的意味。这一点,是否当时先进中国人学习西方的普遍心态呢?

(本文摘自樊树志著《晚明大变局》,中华书局2020年11月版)

(部分图片源自网络,如有侵权,请私信删除)

延伸阅读:

著者:樊树志

出版时间:2020年11月

书号:9787101148671

定价:52.00元

作者简介

樊树志,复旦大学教授。代表著作有:《重写晚明史:新政与盛世》(2018)、《重写晚明史:朝廷与党争》(2018)、《晚明大变局》(2015)、《明代文人的命运》(2013)、《明史讲稿》(2012)、《张居正与万历皇帝》(2008)、《大明王朝的最后十七年》(2007)、《国史十六讲》(2006)、《江南市镇:传统的变革》(2005)、《权与血——明帝国官场政治》(2004)、《晚明史(1573-1644年)》(2003)、《国史概要》(1998)、《崇祯传》(1997)、《万历传》(1993)、《明清江南市镇探微》(1990)《中国封建土地关系发展史》(1988)等。其中,《晚明史(1573-1644年)》获第十四届“中国图书奖”;《晚明大变局》入选《人民日报》、《光明日报》、《中华读书报》、新华网、新浪网等二十余家媒体2015年度好书。

内容简介

本书是复旦大学明史研究专家樊树志先生“重写晚明史系列”的一种,也是樊树志先生积六十余年研究之功,对晚明历史高屋建瓴的总论。本书不仅以宏阔的全球史视野推进晚明史研究,而且对中国大历史的变迁发展提出了新的见解——晚明大变局是中国历史发展中至关重要的一个环节,它是晚清以后中国社会发生颠覆性大变局的思想和文化潜源。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073