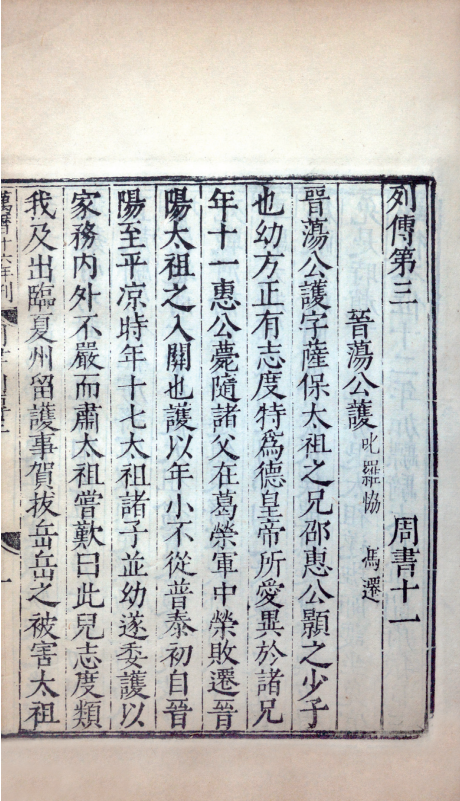

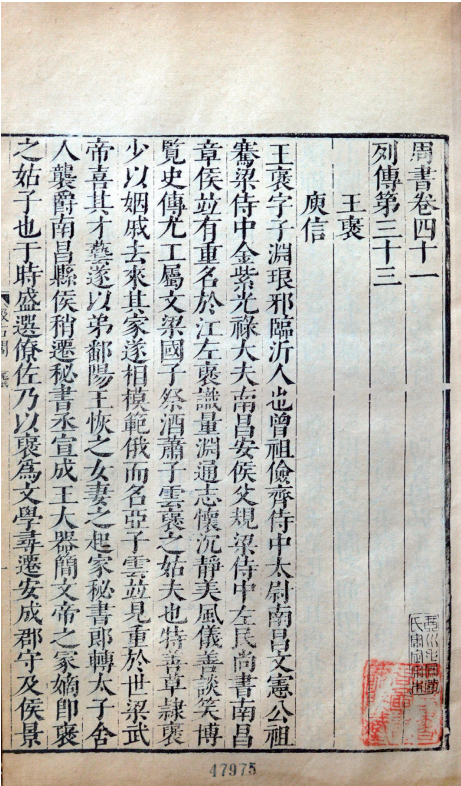

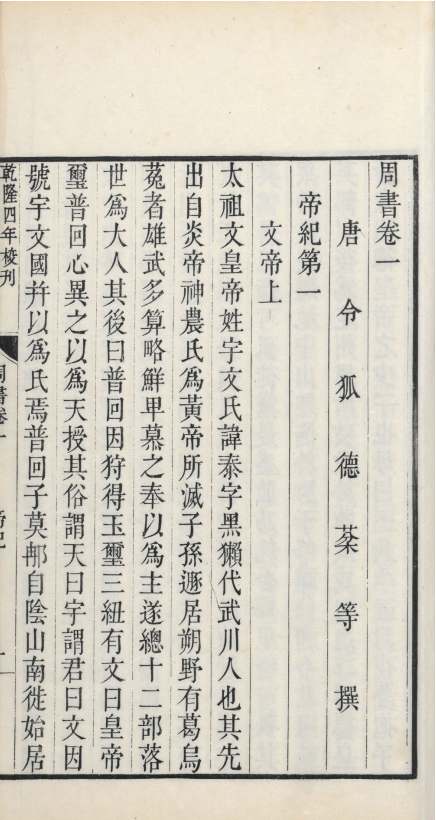

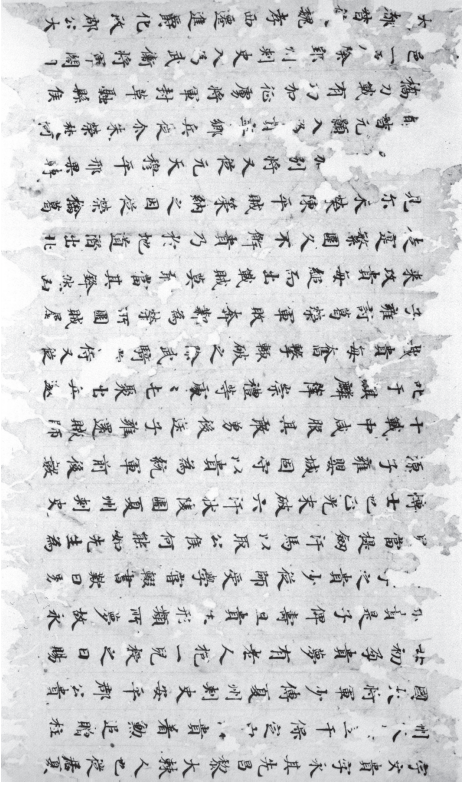

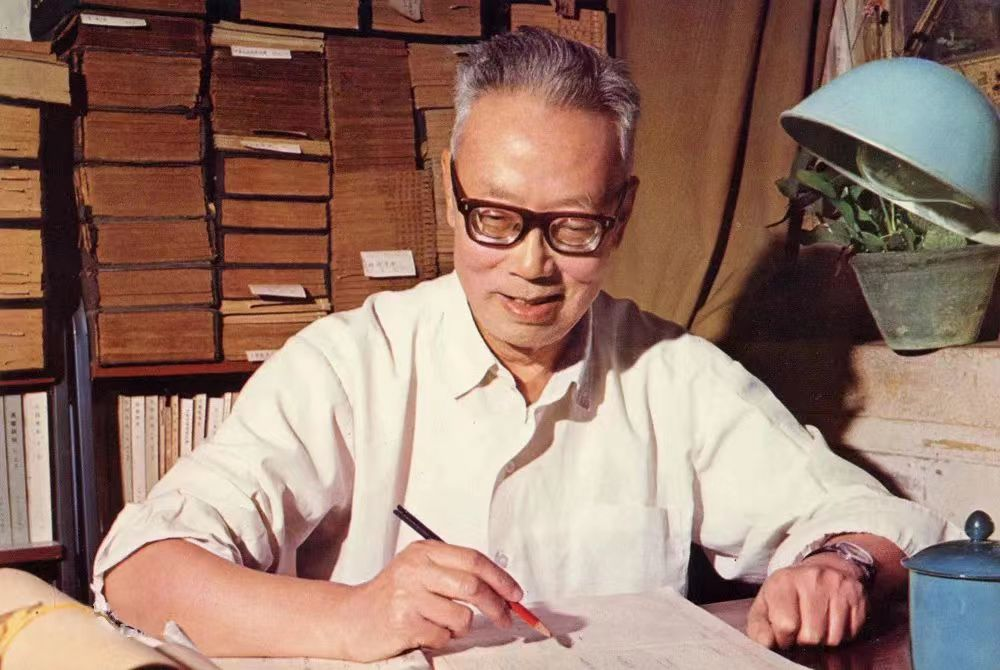

點校本《周書》修訂前言、凡例和後記 劉安志 本文原載于點校本《周書》修訂本(中華書局,2022年),如需引用請核對原文。感謝劉安志先生授權推送! 一 前言 《周書》,又名《後周書》,是唐令狐德棻主持編纂,岑文本、崔仁師等參與修撰的官修紀傳體正史。全書五十卷,含帝紀八卷、列傳四十二卷。 (一) 北魏末年,中原板蕩,經過多年混戰,最終分裂爲東魏(五三四—五五〇)與西魏(五三五—五五六)兩個對峙政權,與南方的蕭梁(五〇二—五五七)政權形成三方鼎峙局面。其後,齊(五五〇—五七七)代東魏,周(五五七—五八一)代西魏——後人稱之爲“後周”或“北周”,南方的陳(五五七—五八九)也取代了梁,繼續三方鼎立之勢。周武帝建德六年(五七七),周滅齊,統一北方。大定元年(五八一),隋(五八一—六一八)代周。開皇九年(五八九),隋滅陳,全國重歸一統。 西魏、北周政權定都長安(今陝西西安)。西魏建立初期,統治區域只有今陝西、寧夏、甘肅的關隴地區。後期滅掉後梁、占據益州後,統治區域擴展至西南與江漢地區,控制了今重慶、四川大部、湖北西部、河南西部、山西西南部等。北周滅齊後,又將舊齊之地納入轄境。 《周書》雖以周題名,實際上是記述從公元五三四年北魏分裂爲東魏、西魏到五八一年楊堅代周建隋爲止四十八年的西魏、北周史。 西魏、北周政權比較重視本朝歷史的編纂。起居注方面,大統十六年(五五〇),柳虯由秘書丞遷中書侍郎,即“修起居注,仍領丞事”(《周書》卷三八《柳虯傳》)。李彥、盧柔、申徽、薛寘等人,亦以中書侍郎、中書舍人或著作郎、著作佐郎的身份預修西魏起居注。國史方面,李昶爲宇文泰丞相府記室參軍、著作郎時,即掌“修國史”(《周書》卷三八《李昶傳》)。其他如蘇亮、柳虯、薛寘、檀翥等,也都曾參與過西魏國史的編撰。西魏還沿襲了漢魏以降“史官密書善惡”的故事。柳虯曾上疏批評這種“密爲記注”的做法,不僅“徒聞後世,無益當時”,而且“物生橫議”“異端互起”,建議“諸史官記事者,請皆當朝顯言其狀,然後付之史閣”,獲準施行(《周書》卷三八《柳虯傳》)。北周建立後,創六官之制,“春官府置外史,掌書王言及動作,以爲國誌,即其任也;又有著作二人,掌綴國録”(《唐六典》卷八《門下省》),延續西魏起居注、國史編纂之制,惜詳情不明。不過,據《周書》卷四七《藝術姚僧垣傳》附《姚最傳》,姚最曾任齊王宇文憲府水曹參軍,爲憲所禮接。宇文憲被誅後,姚最“乃録憲功績爲傳,送上史局”。可知北周修史活動仍在繼續,“史局”當保存有比較原始的材料。 入隋後,西魏、北周史的編纂仍在繼續。《隋書》卷三三《經籍志》正史類著録隋吏部尚書牛弘撰有“《周史》十八卷(未成)”。按牛弘在北周曾“專掌文翰,甚有美稱”,後“加威烈將軍、員外散騎侍郎,修起居注”(《隋書》卷四九《牛弘傳》),他對西魏、北周歷史頗爲熟悉,入隋後撰寫《周史》,自是理想人選。又劉知幾《史通》卷一二《古今正史》云:“宇文周史,大統年有秘書丞柳虯兼領著作,直辭正色,事有可稱。至隋開皇中,秘書監牛弘追撰《周紀》十有八篇,略叙紀綱,仍皆抵忤。”既云“追撰”,則牛弘《周史》當是在柳虯等所撰國史基礎上進行編纂的,惜只完成了十八卷。 (二) 令狐德棻(五八三—六六六),唐宜州華原(今陝西銅川)人,《舊唐書》卷七三、《新唐書》卷一〇二有傳。令狐氏爲世居敦煌的大族,令狐德棻祖父令狐整在北周曾官至大將軍、始豐二州刺史;父令狐煕自幼“博覽群書,尤明三禮”,北周時官至司勳、吏部二曹中大夫,入隋後歷任鴻臚卿、兼吏部尚書、桂州總管等(《隋書》卷五六《令狐煕傳》)。令狐德棻出生於官僚世家,可謂家學淵源,《舊唐書》卷七三本傳即稱“德棻博涉文史,早知名”。他在唐高宗朝官至國子祭酒,參加過《藝文類聚》《氏族志》《貞觀新禮》和永徽律令的撰定,又主持或參與唐修《晉書》、《五代史志》、太宗與高宗兩朝實録的編纂,並監修國史,本傳稱其“暮年尤勤於著述,國家凡有修撰,無不參預”。岑文本,鄧州棘陽(今河南新野)人,官至中書令。崔仁師,定州安喜(今河北定州)人,官至中書侍郎、參知機務。岑、崔二人都參與了《周書》的編纂,其中“史論多出于文本”(《舊唐書》卷七〇《岑文本傳》)。 唐朝開國之初,承喪亂之餘,經籍亡逸。令狐德棻向唐高祖李淵奏請“購募遺書,重加錢帛,增置楷書,令繕寫”,數年後“群書略備”,修史條件漸趨成熟。武德四年(六二一),令狐德棻向高祖進言:“竊見近代已來,多無正史,梁、陳及齊,猶有文籍。至周、隋遭大業離亂,多有遺闕。”(《舊唐書》卷七三《令狐德棻傳》)建議編寫前朝史書,獲得允準。次年,高祖下詔命中書令蕭瑀等編修魏、周、隋、梁、齊、陳史書,其中周史由侍中陳叔達、祕書丞令狐德棻、太史令庾儉負責(《唐會要》卷六三《修前代史》)。但當時天下尚未一統,政局不穩,百廢待興,故修史“歷數年,竟不能就而罷”(《舊唐書》卷七三《令狐德棻傳》)。直到唐太宗貞觀三年(六二九),修史工作才重新提上日程。太宗下敕,“乃令德棻與祕書郎岑文本修周史,中書舍人李百藥修齊史,著作郎姚思廉修梁、陳史,祕書監魏徴修隋史,與尚書左僕射房玄齡總監諸代史”。令狐德棻還奏引殿中侍御史崔仁師佐修周史,史稱:「德棻仍總知類會梁、陳、齊、隋諸史。武德已來創修撰之源,自德棻始也。」(《舊唐書》卷七三《令狐德棻傳》)貞觀十年(六三六),周書與其他四朝史同時修撰完成。 《周書》較爲明顯的不足,是資料收集不全,史實考訂粗疏。令狐德棻等人編撰《周書》,資料來源大致可以分爲三類:一是舊史,包括西魏、北周史官所撰國史、起居注以及隋代牛弘未完之《周史》;二是唐初爲了修史而征集的家狀之類的文獻,如上文所引“購募遺書”之類;三是根據時人回憶而作的記録,如魏徵等人爲撰修五代史,屢次拜訪孫思邈,“思邈口以傳授,有如目睹”(《舊唐書》卷一九一《方伎孫思邈傳》)。在實際修撰過程中,主要還是以牛弘《周史》爲藍本。劉知幾曾説:“宇文氏事多見於王劭《齊志》、《隋書》及蔡允恭《後梁春秋》。其王襃、庾信等事,又多見於蕭韶《太清記》、蕭大圜《淮海亂離志》、裴政《太清實録》、杜台卿《齊紀》。而令狐德棻了不兼採,以廣其書。蓋以其中有鄙言,故致遺略。”他批評令狐德棻只是依據牛弘《周史》而重加潤色,“不能别求他述,用廣異聞”(《史通》卷一七《雜説》中)。此外,一些重要歷史人物的傳記,也因材料不足,《周書》只能付之闕如。如北周僧人衛元嵩,曾上疏周武帝減省寺僧,事涉當時的政治、宗教形勢以及後來的滅佛活動,但《周書》因“史失其事,故不爲傳”(《周書》卷四七《藝術傳》)。以此言之,《周書》所據資料相對貧乏。不僅如此,《周書》對相關史料的考訂也比較粗疏。如豆盧寧、長孫儉、鄭偉等列傳,主要據庾信爲他們所作碑誌撰寫。但以庾信所撰碑誌文與《周書》列傳相比對,二者在年月歷官等方面多有出入,其中有些可以明確是本傳錯訛。此外,劉知幾在《史通》卷六《浮詞》中,還批評《周書》前後不一:“《周書》之評太祖寬仁好殺,二理不同。”(分見《周書》卷二《文帝紀》下史臣論、卷三八《元偉傳》)《周書》中類似自相矛盾的地方尚有不少。 《周書》的編撰,還深受唐初政治的影響。武德年間,令狐德棻上疏奏請修史,理由之一是:“陛下既受禪於隋,復承周氏歷數,國家二祖功業,並在周時。如文史不存,何以貽鑑今古?”(《舊唐書》卷七三《令狐德棻傳》)是知修撰《周書》與宣揚唐朝二祖功業有密切關係。又朝中當權人物多是西魏、北周勛貴子孫,與北周政權有著千絲萬縷的聯繫。因此,《周書》字裏行間往往可見唐初門閥觀念的影子,如卷一六傳末中赞歎“當時榮盛,莫與爲比,故今之稱門閥者,咸推八柱國家云”,可充分説明此點。受此影響,《周書》列傳的編排與擇取,更多考慮的是爲唐初達官貴戚的先祖立傳,故而存在前後失當之處。劉知幾曾對唐初所修諸史有這樣的評價:“自梁、陳已降,隋、周而往,諸史皆貞觀年中羣公所撰,近古易悉,情僞可求。至如朝廷貴臣,必父祖有傳,考其行事,皆子孫所爲;而訪彼流俗,詢諸故老,事有不同,言多爽實。”(《史通》卷七《曲筆》)此弊雖爲五朝史所共有,但《周書》比較突出。 《周書》的文風,也頗爲後世學者所譏諷。西魏時,宇文泰爲抵制有晉以來競爲浮華的文風,命蘇綽爲《大誥》,“自是之後,文筆皆依此體”(《周書》卷二三《蘇綽傳》)。受此影響,“蓋史臣所記,皆稟其規,柳虯之徒,從風而靡”。楊堅代周建隋後,“爰及牛弘,彌尚儒雅,即其舊事,因而勒成,務累清言,罕逢佳句”(《史通》卷一七《雜説》中)。令狐德棻修撰《周書》,既以牛弘《周史》爲藍本,自然保留了不少崇尚古奥的西魏、北周文風。劉知幾對此深表不滿,他批評《周書》説:“文而不實,雅而無檢,真跡甚寡,客氣尤繁……遂使周氏一代之史,多非實録者焉。”(《史通》卷一七《雜説》中)清代纂修《四庫全書》,館臣對劉知幾的批評有所反駁:“然文質因時,紀載從實。周代既文章爾雅,仿古制言,載筆者勢不能易彼妍辭,改從俚語。至於敵國詆謗,里巷谣諺,削而不書,史之正體,豈能用是爲譏議哉!”(《四庫全書總目》卷四五)然近人余嘉錫亦持與劉知幾相近的看法,認爲:“《周書》博采古文,動遵經典,所載若斯,實於何有?”(《四庫提要辨證》卷三)不過,西魏、北周文風的產生,自有其特殊歷史背景,《周書》的語言風格也在一定程度上保存了當時的歷史信息與時代特色。 (三) 《周書》是現存唯一系統保存西魏、北周時期資料的史書,對我們了解、研究這段歷史有不可替代的重要價值。 《周書》中保存了不少與典章制度相關的史料。唐初所修五朝史都只有紀、傳而没有志,與土地、賦役、禮、樂、刑、政等制度有關的資料,則寫入《五代史志》,後與《隋書》合編,流傳至今。但在《周書》的紀、傳中,也保存了一些研究典章制度不可忽視的珍貴史料。南北朝時期,由於國土分裂與人口流動等,州郡數量激增,地理沿革複雜。《周書》卷二《文帝紀》下記録了魏廢帝三年(五五四)正月“改置州郡及縣”的詳細情况,是考察西魏、北周州縣地理沿革的重要文獻。府兵制是貫穿西魏、北周、隋、唐的重要軍事制度,但有關早期府兵制運行情况的資料頗少,相關記載隱晦不明。《周書》卷一六傳末開列西魏末年八柱國與十二大將軍姓名官職,並對其統兵之制略有所述,如“右十二大將軍,又各統開府二人。每一開府領一軍兵,是爲二十四軍”等記載,即成爲研究西魏府兵制度的基礎文獻。北周官制,“雖行周禮,其内外衆職,又兼用秦 漢等官”,情况頗爲複雜。《周書》卷二四《盧辯傳》詳細記載北周職官“名號及命數”,爲梳理北周官制提供了基本綫索。卷二三《蘇綽傳》詳載蘇綽制定的“六條詔書”,闡述西魏、北周朝廷施政綱領及地方官員的爲政準則,是了解西魏、北周政治史不可或缺的重要文獻。 《周書》雖是記載西魏、北周歷史的史書,但於東魏、北齊、梁、陳史事也多有涉及。《周書》卷一六史臣曰:“關中全百二之險,周室定三分之業。”編撰者在叙述西魏、北周歷史沿革的同時,也注意記述分立政權之間的聯繫。清人趙翼對此大加讚賞:“當後周時區宇瓜分,列國鼎沸,北則有東魏、高齊,南則有梁、陳。遷革廢興,歲更月異,《周書》本紀一一書之,使閱者一覽了然。《北史》雖亦兼記鄰國之事,然有書有不書者。……而《周書》則紀載不遺,以醒眉目,此書法之最得者也。”(《陔餘叢考》卷七)此外,《周書》還保存了與後梁政權有關的珍貴史料。卷四八不僅給蕭詧、蕭巋、蕭琮等立傳,並附記後梁的主要朝臣,這些都是研究後梁政權的重要文獻。卷四九、卷五〇《異域傳》,首次記載了稽胡、突厥的歷史,更是不可多得的珍贵史料。 《周書》不録易代之際的九錫文、禪位詔等,被趙翼赞譽“剪裁之淨”(《陔餘叢考》卷七),但也收録了一些書信、時策、詩賦等,頗具學術價值。如卷一一《晉蕩公護傳》所收宇文護母子之間的往返書信,是研究中古家族史、社會史等的第一手資料。卷三一《韋孝寬傳》所收“平齊三策”,是探討周、齊、陳之間地緣政治與北周平齊方略的重要史料。卷四一《庾信傳》所收庾信《哀江南賦》,以及卷末史臣論,是研究中古時期南北朝文學的珍貴文獻。 總之,唐以前記述西魏、北周歷史的典籍都没有留傳下來。《周書》修成後,李延壽撰寫《北史》,其中西魏、北周部分基本上刪節《周書》,較少補充修改。刪改之處,有些正確,有些刪節不當乃至出現錯誤。因此,就現存有關西魏、北周歷史的資料而言,《周書》成書較早,保存的資料也最爲原始,價值彌足珍貴。 (四) 《周書》修成後在唐代的傳播情况,因史籍闕載,情形不詳。《南史》《北史》成書後,因叙事簡明且富有條理而廣爲流播。南宋初藏書家晁公武稱當時“學者止觀其書,沈約、魏收等所撰皆不行”(《郡齋讀書志》卷六)。趙翼概括“南北八朝史”的流傳,亦云“南、北史卷帙稍簡,抄寫易成,故天下多有其書,世人所見八朝事跡惟恃此耳”(《廿二史劄記》卷九)。 《周書》在宋初已殘缺不全,後人乃以《北史》和唐人某種史鈔或節本補足。宋景德二年(一〇〇五)編纂《册府元龜》,引用《周書》缺卷各條已是後人的補本。宋人曾在《周書》缺卷後附有校語,説明已非《周書》原文。清代四庫館臣曾對《周書》散佚狀况有過初步統計:“今案其文義,粗尋梗概,則二十五卷、二十六卷、三十一卷、三十二卷、三十三卷,俱傳後無論,其傳文多同《北史》,惟更易《北史》之稱‘周文’者爲‘太祖’,《韋孝寬傳》連書‘周文’‘周孝閔帝’,則更易尚有未盡。”(《四庫全書總目》卷四五)清人錢大昕對此亦有考證:“今考紀傳,每篇皆有史臣論,惟列傳第十六、第十八、第廿三、第廿四、第廿五無之,蓋非德棻元本。其廿三、廿四兩卷,全取《北史》,廿五卷亦取《北史》而小有異同,十六、十八兩卷與《北史》多異,而十六卷尤多脫漏。”(《廿二史考異》卷三二)經重新核查,《周書》殘缺情况是:卷一八、卷二四、卷二六、卷三一、卷三二共五卷全缺;卷三六可能全缺,可能半缺;卷二一大半缺。此外,也有宋初未缺而傳世各本脫去的大段文字,如卷六《武帝紀》下、卷三九《杜杲傳》都脫去幾百字,但《册府元龜》引文却没有缺。總體而言,現存《周書》中四十一卷是相對完整的原文,其餘九卷已非《周書》原文。 《周書》校刻時間,當在北宋嘉祐校史之後。據宋李燾《續資治通鑑長編》卷一九四記載,宋仁宗嘉祐六年(一〇六一)八月庚申,“詔三館、祕閣校宋、齊、梁、陳、後魏、後周、北齊七史書,有不完者訪求之”。晁公武《郡齋讀書志》卷五亦云:“嘉祐中,以宋、齊、梁、陳、魏、北齊、周書舛謬亡闕,始詔館職讎校。曾鞏等以秘閣所藏多誤,不足憑以是正,請詔天下藏書之家,悉上異本。久之,始集。治平中,鞏校定南齊、梁、陳三書上之,劉恕等上《後魏書》,王安國上《周書》。政和中,始皆畢,頒之學官,民間傳者尚少。”是知北宋嘉祐六年,仁宗即下詔令館臣讎校南北朝諸史,但王安國最後校上《周書》的時間,尚待推定。《周書》舊本後所附宋人梁燾、王安國、林希的《目録序》,内有“今既鏤板以傳學官”一語,知《周書》時已校畢。按梁、王、林三人都曾在神宗熙寧初任職館閣,且北宋晁説之《讀周書》一文亦稱:“熙寧初,王平甫(按王安國字平甫)序目録上之。”(《嵩山文集》卷一二)復據《續資治通鑑長編》卷二二七,王安國熙寧四年(一〇七一)十月方爲崇文院校書,則《周書》校上時間,當在熙寧四年末或稍後不久。至於《周書》刻板時間,自然在校上之後,但確切年月已不甚清楚。 《周書》的北宋刻本早已不存。南宋紹興十四年(一一四四),“井憲孟爲四川漕,始檄諸州學官,求當日所頒本”(《郡齋讀書志》卷五),《周書》和其他六史在眉山重刻,即所謂“宋蜀本”或“眉山七史本”,此本亦未流傳下來。現存最早刻本爲南宋臨安翻刻,並經宋、元、明三代遞修的所謂“三朝本”。據潘景鄭《著硯樓書跋》,其家舊藏三朝本《周書》一本, “爲述古堂故物”,“元明補版多於涵芬樓本”。一九三四年,商務印書館即據潘氏范硯樓藏本及涵芬樓自藏本影印,間有描改,形成“百衲本”。此外,《周書》還有明萬曆年間趙用賢刻南京國子監本(底本爲“三朝本”)、蕭雲舉刻北京國子監本(底本爲“南監本”),明末毛晉刻汲古閣本(底本不詳,與“三朝本”“南監本”異者多同“北監本”),清乾隆四年(一七三九)刻武英殿本(底本爲“北監本”),清同治十三年(一八七四)刻金陵書局本(底本爲“汲本”)。以上南監本、北監本、汲本、殿本、局本、百衲本六個版本都屬同一個系統,直接或間接同祖三朝本,但都有所校改,這些校改有得有失。綜合觀之,殿本刻誤和古體、異體字相對較少。 圖1 宋刻宋元明遞修本 (北京大學圖書館藏) 圖2 明萬曆十六年南京國子監刻清順治補刻本 (北京中華書局圖書館藏) 圖3 明崇禎五年汲古閣本 (北京中華書局圖書館藏) 圖4 清乾隆四年武英殿本 (中國國家圖書館藏) 值得一提的是,據大致成書於日本宇多天皇寬平三年(唐昭宗大順二年,八九一)的《日本國見在書目録》記載:“《周書》五十卷。唐秘書丞令狐德棻等撰。”可知早在唐代《周書》已東傳日本。不僅如此,今天日本還收藏有《周書》卷一九唐鈔本殘卷,存《侯莫陳順傳》《豆盧寧傳》《宇文貴傳》等部分内容,吉光片羽,彌足珍貴。 圖5 唐鈔本周書卷一九殘卷 (日本同朋舍唐鈔本影印) (五) 中華書局點校本《周書》,由唐長孺先生點校整理,一九七一年十一月出版。點校本以殿本爲底本,並與三朝本、南監本、北監本、汲本、局本、百衲本六個版本互校。同時通校《册府元龜》和《北史》中的有關部分,吸收了錢大昕、張森楷、張元濟等人的校勘成果。凡改字或提出疑問,均有校勘記説明。不過,點校本雖以殿本爲底本,但在具體校勘過程中,也適當使用了諸本互校、擇善而從的方式。 圖6 唐長孺先生 點校本《周書》分段合理,標點妥當,校勘謹嚴,按斷精審。出版後廣受學界讚譽和讀者好評,成爲半個世紀以來最爲通行的整理本。《周書》與《魏書》《北齊書》《北史》一起組成的“北朝四史”點校本,被譽爲古籍整理的典範。 圖7 點校本《周書》 此次修訂繼續沿用殿本爲底本,以唐鈔本、三朝本、南監本、北監本爲通校本,以汲本、局本、百衲本爲參校本,並通校了《册府元龜》《北史》《通志》以及《太平御覽》和《永樂大典》所引《周書》中的相關部分。修訂工作在原點校本基礎上進行,遵循《點校本“二十四史”及〈清史稿〉修訂工作總則》和工作程序,對原點校本作適當修訂和完善,統一體例,彌補不足。 圖8 點校本《周書》修訂本 點校本《周書》出版以來,學術界和廣大讀者提出了不少校勘或標點方面的意見,我們盡可能搜求參考,梳理利用,列入主要參考文獻,附於書後。限於體例,不能在校勘記中一一標明,謹請理解,並致謝忱。由於水平與識見有限,疏誤與不足之處在所難免,懇請學界同仁與廣大讀者批評指正。 二 凡例 一 中華書局一九七一年點校本《周書》,以清乾隆四年武英殿校刊本爲底本,適當採取諸本互校、擇善而從的方式。此次修訂,仍以武英殿本(中國國家圖書館藏,簡稱殿本)爲底本,重新校勘。 二 修訂所用通校本及簡稱如下: (一) 三朝本:《中華再造善本》影印北京大學圖書館藏宋刻宋元明遞修本; (二) 南監本:中華書局圖書館藏明萬暦十六年南京國子監刻清順治補刻本; (三) 北監本:中華書局圖書館藏明萬暦三十一至三十三年北京國子監刻清康熙二十五年重修本; (四) 唐鈔本:日本藏唐鈔本《周書》卷一九殘卷,大阪市立美術館編、中田勇次郎監修《唐鈔本》,同朋舍,一九八一年。 三 修訂所用參校本及簡稱如下: (一)汲本:日本早稻田大學圖書館藏明崇禎五年毛晉汲古閣刊本; (二)局本:中華書局圖書館藏清同治十三年金陵書局刊本; (三)百衲本:商務印書館一九三四年《百衲本二十四史》影印本。 四 修訂本以原點校本爲基礎。原點校本對底本所作的校改,此次修訂全部重新覆核,對原點校本的校勘記,在充分尊重的基礎上,主要採取如下處理方式:(一)根據修訂總則要求,調整格式,統一體例;(二)補充新證據,改寫原校記;(三)補正原校記的個别疏誤脫漏之處,刪除不合體例或存有疑問的校記;(四)原點校本有擇善而從且未出校之處,修訂本則嚴格按照底本校勘的原則,增補必要的校勘記。 五 此次修訂以版本對校爲基礎,充分利用本校、他校,審慎使用理校,適當參考其他传世文獻、出土文獻等資料。修訂本原則上不作史實考訂,但原點校本已存在的若干史實考訂校記,因具有重要学术價值,仍予保留。 六 凡因底本訛誤及衍、脫、倒等而增刪改動者,均出校記説明;凡底本疑誤,而無版本及書證爲據者,一般不做校改,僅於校記中説明;凡底本不誤,而他本、他書誤者,不出校記;少數明顯的版刻訛誤,原點校本已釐定改正者,悉仍之,新發現者随文改正,寫入修訂長編,不别出校記。 七 標點分段按《點校本“二十四史”及〈清史稿〉修訂工程標點分段辦法》處理。原點校本標點分段科學合理,修訂本僅按體例取消原點校本用以標示文字正誤及增刪的方圓括號,爲天文名補加專名綫,並修改部分標點。 八 此次修訂,書前目録與卷前目録仍依原點校本,僅作個别修改。 九 清代以來的學者有關《周書》校勘與研究成果,此次修訂盡可能予以參考吸收,具體篇目詳見《主要參考文獻》。 一〇 爲行文簡便,修訂本校勘記常用參考文獻使用簡稱如下: 《藝文類聚》,簡稱《類聚》。 《元和郡縣圖志》,簡稱《元和志》。 《太平御覽》,簡稱《御覽》。 《文苑英華》,簡稱《英華》。 《册府元龜》,簡稱《册府》(修訂本所用《册府元龜》有宋本、明刻本、明鈔本甲乙丙五種版本,具體信息詳見《主要參考文獻》)。 《資治通鑑》,簡稱《通鑑》。 《太平寰宇記》,簡稱《寰宇記》。 錢大昕《廿二史考異》,簡稱“錢大昕《考異》”。 楊守敬《隋書地理志考證》,簡稱“楊守敬《隋志考證》”。

三 後記

由武漢大學承擔的“北朝四史”(《北史》《魏書》《北齊書》《周書》)修訂項目,係國家點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程的重要組成部分,二〇〇七年正式啓動。中國三至九世紀研究所朱雷教授、凍國棟教授擔任修訂主持人,我具體負責《周書》修訂。

經過前期的準備工作,至二〇一〇年底,“北朝四史”點校説明、修訂凡例及各史兩卷的修訂樣稿均審定通過。二〇一三年起,我陸續邀請羅亮、齊子通、肖龍祥、丁潔、楊文良、曾林耀、劉瑞萍等在讀研究生,參與《周書》部分版本對校工作。二〇一五年以後,我覆核了修訂所用全部版本,並撰寫改定校勘長編與校勘記。二〇二二年六月,《周書》点校修訂本定稿會召開。會後,我在研究生畢康健同學的協助下,相繼完成《修訂前言》《修訂凡例》《主要參考文獻》的撰寫及定稿審讀工作。截至九月十四日,《周書》修訂工作基本結束。

《周書》的修訂工作,一直是在“點校本‘北朝四史’修訂”項目主持人朱雷教授、凍國棟教授的指導下進行的。遺憾的是,朱雷教授於二〇二一年八月不幸逝世,未能看到《周書》修訂本的正式出版,謹表深切緬懷之情。凍國棟教授近年雖身體欠佳,仍抱病出席《周書》修訂定稿會,叮嚀指導,令人感佩。研究所石墨林、姜望來、黄樓、李永生諸位老師,在收集資料等方面也付出不少辛勞。中華書局領導的統籌規劃、督促鼓勵,使修訂工作如期完成。《周書》編輯組的審讀編輯工作,認真負責,嚴謹高效,使校勘質量有了切實保障。此外,王素、張涌泉、孟彥弘、真大成、仇鹿鳴、聶溦萌等先生,以及各位匿名評審專家的賜教,令我獲益良多。謹此向大家表示衷心感謝!

五十年前,唐長孺先生發凡起例,勘定《周書》。所出校記旁徵博引,按斷精審,考校結合,廣受赞譽。吾輩賡續唐先生開創之事業,戰戰兢兢,如履薄冰,不敢稍有懈怠。唐先生之深厚學養,後學難以企及,仰賴數十年來學術發展,新出資料不斷涌現,信息時代技術進步,衆位師友傾力襄助,《周書》修訂工作得以勉力完成。校書如掃落葉,古籍整理誠非易事。儘管已盡全力,但内心仍惴惴不安,真誠期待學界同仁與讀者朋友的批評指正。

[ 作者劉安志,武漢大學歷史學院暨中國三至九世紀研究所教授。]

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073