当前位置 > 媒体报道详细页

海上古籍,用最静默的纸,记录最激荡的风云

评论内容:

《海上古籍风云录》是一本讲“书”的书。

从孤本秘籍到明清善本,从名家文集到地方文献,从稿钞本、名家旧藏本到红印本……上海博物馆研究员柳向春融合版本学、文献学的研究,讲述古籍编撰、刊刻、递藏、校勘、题跋等背后的故事。

文化之源,系于书契;书契之利,资于物质。中华文脉在古籍中传承并延续。

两个字——好玩

上观新闻:如果只给您一分钟,您会怎么介绍这本《海上古籍风云录》?

柳向春:不用一分钟,两个字就够了——好玩。我在上海博物馆工作近20年,这本书里所写的古籍,正是我这20年里日日亲近的部分“对象”。这部分“对象”,固然有珍贵的善本,也有一些看起来比较普通的书籍,但它们都有一个共同点,那就是好玩。

我一直觉得,做学问固然是求真,但如果不是自己感兴趣的内容,而是为学术而学术地硬做,那一定很枯燥、很无聊。连作者自己都感受不到乐趣的课题,怎么能引发读者的兴趣呢?所以,我个人意愿是,一则通过此书,告诉读者一些上博藏书的信息,让他们能够知晓大概,以便在有需要的时候可以按图索骥。再则将自己觉得有趣、好玩的一些知识,通过自己的追索,与读者分享。读者如果能在阅读的过程中,顺便了解到一些自己过去不知道的知识,发现一些满足自己求知欲的东西,那就更是我的意外之喜了。

上观新闻:特别赞同您说的,做学问首先是自己有兴趣,然后才能给读者带去乐趣。那您在撰写这本书的过程中,都有哪些愉悦的感受,或者说收获?

柳向春:我向来以为,研究不能预设结论。我自己经常在做某个研究之前,根据事先了解和掌握的材料,会得出一个基本结论。但好玩的是,很多次在文章的写作过程中,会发现之前的想法是错误的——根据材料和逻辑的引导,得出的结论甚至有可能是之前设想的反面。因此,我一直以为材料和逻辑最重要,不能因为自己的预设,而去强行“误读”材料或者对反面证据视而不见,甚至删改。坚持这点,才能做到研究结果基本可信。

还有一点就是,很多研究其实是在研究过程中不断生发的,是在自然而然产生的问题基础上推进的,而不是强行去做某个课题。比如我最初撰写关于宋本《王文公文集》的文章的时候,只是想介绍一下它的流传和文献价值。但随着一步步深入这个课题,发现值得研究的东西越来越多。事实上,关于这部书,我在《海上古籍风云录》出版之后,还会有新的文章。前后相加,从字数上来看,已经从最初发表的四五千字扩充到了现在的近两万字。随着你对某个课题研究的深入、掌握材料的丰富,你会发现越来越多的问题等着你去解决。

在我看来,这才是真正的研究,而不是先有了题目,然后去找材料来充实、验证自己的想法。

书的故事也是人的故事

上观新闻:上海博物馆收藏的古籍善本浩如烟海,您选了哪些入书?为什么是它们?

柳向春:我写作此书的目的,并不局限于馆藏善本,所以书中虽然介绍了一些大名鼎鼎的藏品,如海内孤本宋公文纸印本《王文公文集》、孤本王念三郎刻《金刚经》、孤本《梅花喜神谱》等,但上博还有一些重要藏品如孤本《萝轩变古笺谱》、甲戌本《石头记》等,我并无涉及,而是介绍了一些我个人认为更有意思的但相对没那么重要的古籍,比如迮鹤寿的《孟子疏证》二十二卷钞本。我第一次看到这部书是在一个拍卖会的预展中,当时虽然觉得比较罕见,但也只以为就是个比较罕见的普通抄本而已。后来申请上博购买入藏后,我经过研究发现,此书的后半部分,其实是个孤本,是清代《孟子》学研究的一个重要成果。

再如清前期著名藏书家钱曾的《虞山钱遵王诗集》。这部书我很早就听说由著名的艺术史学家何惠鉴先生收藏,是收录钱曾作品最多的一个抄本。等我后来有机会整理遵照何先生遗愿捐入上海博物馆的何先生旧藏文献时,第一时间就是寻找此书。经过研究发现,此书应该是在清初根据作者钱遵王自己认可的文本进行校勘的,形成于康熙二十年到二十五年之间。经过盛宣怀收藏,又由大藏家程琦在日本售出,经何先生购归美国,最终落户上博。

书中提到的其他书籍,虽然不像这两部书一样是孤本,但都有着这样、那样的故事,每一篇都是为了满足我的好奇心而去探索的结果。

上观新闻:书的故事,离不开人的故事。您在书中提到了哪些重要的古籍收藏家?他们的贡献和影响是什么?

柳向春:书中提及的藏家不少,著名的如清中期的苏州藏书家黄丕烈、民国时候的藏书家傅增湘,还有清晚期的翁同龢,当代的秦康祥、吴湖帆等,都是些大名鼎鼎的藏家。藏家对于包括古籍文献在内的文物的贡献主要在于,首先,是他们一代代地守护了这些文物,让它们一直传承到现在。再就是藏家在收藏过程中的种种举措,也增加了这些文物的文化属性,使得收藏也变成了文化传统的一部分。这一点正如我的朋友仲威在谈及碑帖的欣赏时所言,好的碑帖具有四美:书法美、传拓美、装帧美、人文美。而这后两美,其实都是藏家所赋予的。

举例来说,以黄丕烈的收藏为例,他的很多藏品都由他用大价钱改为“黄装”,并加以题跋,使得他的藏品具备了统一的黄氏士礼居属性。而这样的属性,使得那些哪怕原本是普通的书籍,流传至今,也身价百倍了。

总而言之,正是因为这些藏家对文物的保藏、爱护、装饰、增重,我们的文化传承才显得异常璀璨、夺目。

上观新闻:和国内其他重要博物馆相比,上海博物馆在古籍收藏及研究方面可有特别之处?

柳向春:上海博物馆的古籍收藏数量其实并不多,但因为其中有一些特别珍贵的藏品,所以在国内影响很大。而且,上博的古籍藏品虽然数量不多,却形成了一定的特色和体系,如印谱、手稿、版画、书目等。从现代学科分类角度来看,上博所藏与艺术相关的珍贵文献相对较多,对于相关方面的研究有着极其重要的价值。与此同时,这些古籍文献本身,也值得我们去深入研究和探索。

各家博物馆因为所处的地理位置、文化背景不同,所藏古籍的重点和范围也会有所不同。比如故宫博物院就会有很好的宫廷刻本和各种舆地图的收藏。南京博物馆因为历史上与故宫的联系,同样也会有很好的宫廷文献收藏。至于其他博物馆的古籍收藏,因为没有好好公开过,所以我不太清楚。

好的研究一定充满了温情

上观新闻:来采访您的路上,我在想:如今已是互联网的时代,收藏和研究古籍在今天还有意义吗?

柳向春:古籍的收藏和研究,当然是一件对于文化传承有着重要意义的工作。

首先,古籍是记录传统文化的载体,我们所了解的大多数的传统文化,都是以古籍为载体而得到保留和传承的。因此,古籍是我们中国传统文化传承中重要的一环,是我们精神文化的主要来源,它的重要性,可以说怎么描述都不过分。与此同时,古籍实物作为物质文化遗产的一部分,也是传统文化的有机组成部分。

其次,大概来说,藏家一般都会随着收藏的过程,不断地进行相关知识的学习和研究。无意之中,相关知识就得到了普及,“学在公府”变成了“学在四方”。加入这种文化传播的不仅仅是藏家,还包括构成这个收藏链条上的每一位参与者。我个人认为,古籍收藏越是普遍,这种对于古籍及其相关文化的传播就进行得越广泛,古籍保护观念、古籍研究深度就会在此过程中不断得到加强。

而古籍研究,不仅是对传统文化的继承和发扬,也是陶冶情操的一个重要途径。因为古籍研究不仅仅研究古籍的内容,也是对古籍实物的研究,是对这种知识载体整体审美的研究。从这个角度来说,电子书只能满足我们对于内容的需求,而无法满足我们的审美需求。只有古籍实物,才能让人由内而外地感受到古籍之美。保护古籍,等于是在对我们传统的物质和精神两方面的文化遗产进行保护,显然是一项需要引起足够重视的工作。我们的文化自信、文化记忆、民族自豪感,都是建立在这个基础之上的。

上观新闻:既然古籍保护这么重要,那我们在这方面的工作做得如何?

柳向春:当代的古籍保护工作有两个重要节点:一是20世纪90年代开始的古籍拍卖,让大家了解到古籍不是废纸,而可能有很高的价值。二是2007年开始的古籍普查,让我们逐渐理清了家底。

当下的古籍保护工作,包括古籍在内的所有的文献,是给人用的,而不是以保护之名把它们供起来做摆设。而现在存在的一个问题是,我们现在很多收藏单位,往往借着古籍保护的名义,用力过度,给读者阅读和使用古籍设置障碍,这是目前我觉得最严重的问题。当然,很多收藏单位也在努力解决这个问题,比如开放电子资源等。

总体而言,我们的古籍保护工作虽然开展多年,但还只能算是起步阶段,还有很多工作需要我们去做。如编制完整详尽的目录、撰写专业的书志、开放相关的电子资源等。

上观新闻:这些年的古籍保护工作可有值得总结的经验?

柳向春:目前还很难说。但我个人觉得有一个很好的值得期待的工程,或许是比较好的模式,那就是敦煌文献和《永乐大典》。当然这两宗文献情况毕竟特殊,但经过几代人的努力,目前我们基本上摸清了它的存世情况,基本搞清了它的流传途径,并且都有了影印本问世,且有专门的网站,一些已有的研究成果都已反映其中,让使用者可以很方便地获取相关的原始材料和研究信息。这是我理想中的古籍保护模式。

上观新闻:您如何看待现代科技在古籍保护中的应用?

柳向春:现代科技在古籍保护中起着至关重要的作用,但总的来说,我认为现代科技在古籍保护中的作用还没有很好地得到体现。

我们一般都说纸寿千年,传统的古籍、纸张,如果没有大的战乱、水火之灾的话,在自然流通条件下可以保存的时间很久。我们的敦煌文书的保存环境,除了较为干燥这点是好的之外,其余的条件其实很差,但显然没对文书造成什么大的损坏。我们很多流传下来的宋元本书,在经过千百年的流通之后,依然完好无损。这说明,给这些历劫不坠的文物一个很好的贮存环境无可厚非,但切不可以为非此不可,一味地强调保护,而隔离了人与古籍。

另外,现在有很多传习所、高校在搞古籍修复技艺的传承,但是,囿于现代学制的局限,我很怀疑我们其实花了很多时间在一些花架子上,而非真正的技艺传承上。在我看来,古籍修复首先是一门手艺,它对实践的要求很高,而与我们现代学术评价体系的距离则较远。但因为要迎合现代评价体系,所以古籍修复专业都在引进一些科技手段,试图提升古籍修复过程中的标准化和准确性,这个尝试在目前看来不是很成功。古籍修复主要还是靠师傅带徒弟,现代科技在修复过程中所能提供的实质性帮助很小。不过,对于古籍保护的整体事业来讲,科技应该有一些作用,比如现代影印复制技术等。

上观新闻:对各行各业影响至深的AI技术,您觉得也会影响到古籍的整理、研究与保护吗?

柳向春:我个人觉得就雕版古籍而言,利用AI技术进行大批量古籍整理的日子不会很远了。如果大数据逐步完善,无论是古籍整理还是不同版本间的校勘,AI都比人工有着更加广阔的未来。但就稿钞本、批校本而言,目前还没有看到很好的智能整理的实例,恐怕在可见的未来,还少不了专家的人工介入。

至于古籍研究,单纯地像很多老一辈学者做的那种记问之学,以后恐怕没有多少前途了,因为大数据掌握的信息,一定是远远超出人类的。但大数据背景下的AI功能恐怕也就止步于此了,毕竟,人类的温情是智能产品所无法替代的。而真正好的研究,一定是充满了温情的研究。

还有一个更大的遗憾

上观新闻:作为上海博物馆的研究员,您的主要研究方向是什么?

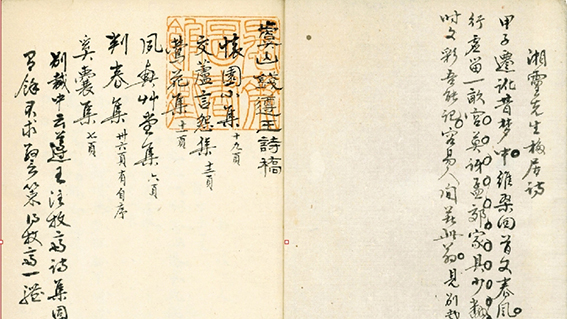

柳向春:我在上博的工作岗位叫作古籍整理与研究,我的工作对象就是研究各类图书,当然,主要是线装书。事实上,各类以文字为主体形成的文献都是我的研究对象,比如各类手稿、信札、写经等,包括这些文献的内容及其形成、形式,以及制作、流传、真伪、装帧、收藏等。

上观新闻:您如何看待古籍版本学与文献学的关系?

柳向春:古籍版本学其实是文献学的一个组成部分,现在因为涉及收藏问题,所以版本学显得一枝独秀,相对于文献学的其他领域受到了更多的关注。但事实上,只有全面掌握文献学的各个门类,版本学的成果才能更加确切。单纯从版本到版本的鉴定,很难令人信服,真正的版本学研究,一定是综合了多种文献学方法而形成的。随着电子传播手段的普及,我们现在可以很方便地看到远超古人的各类典籍,可以很轻松地查阅各种信息,借助这些手段,我们的文献学、版本学水平达到了前所未有的高度和深度。但与此同时,古籍在过去是日常生活的组成部分,古人的很多感性认识是我们现在无法完全体会并得到的,这种感性认识恰是我们较之古人不足的部分。

上观新闻:最初,是什么激发了您对中国古典文献学的兴趣?

柳向春:我生长在一个知识分子家庭,虽然经过“十年动乱”,家里旧有的藏书全部被销毁了,但受父兄影响,我很小就喜欢上了阅读,会去图书馆看书,家父、家兄也会借些书刊回家。他们的爱好多是文史方面,所以我从小就喜欢文史。但我真正进入文史研究领域其实很偶然,就是某天一位朋友突然告诉我南京师范大学有个“中国古典文献学”方向的研究生可以报考。由于比较符合我的兴趣,于是我便这样误打误撞进入了古文献的学习。

在研究生阶段,除了导师的言传身教之外,还有两位学者对我影响很大。一位是陈寅恪先生,他的《金明馆丛稿》两编,一直放在我的案头,我对于那种文史打通的研究方法虽不能至,心向往之。更直接的影响来自吴金华教授,当时我还不认识他,但我通过阅读他的著作,有意进行模仿。我看到他利用《汉语大词典》来对《三国志》的词语进行相关研究,于是我也如法炮制,将《汉语大词典》中关于我当时研究的《南齐书》的词条一一抄录下来。并在此基础上,将一些著名类书,如《册府元龟》《太平御览》等书中涉及南齐这段的史料也都一一摘录备用。可惜我资质有限,虽然下了很多死功夫,但没啥成就。

随着这样不断学习,我发现自己懂的实在太少,对古文献未知领域的好奇促使我继续攻读博士。我是2002年进入复旦古籍所学习的。那年暑假还没开学,我就奉老师之命提前到了学校,开始了新的学习历程。很快我就发现,我在南京学习的古文献与复旦的古文献区别很大。南京偏重文字音韵训诂,复旦偏重目录版本。但我当时对版本学不是很感兴趣,我的方向是古籍校释学,所以我觉得应该在目录学方面下些功夫,以方便寻找资料,来满足自己的学业要求。但在此过程中,也不知不觉变换了些方向,开始了版本学的相关学习。我的博士论文是关于清代中期一位著名经学家的,叫作《陈奂交游研究》。所以在复旦期间,我的阅读重点就是清乾嘉以后直至当代的各种文献,从中钩稽相关材料,来为论文服务。

我非常幸运,先后遇到两位好导师,无论是硕士生导师方向东教授,还是博士生导师吴格教授,都是学问、品格俱佳的学者,跟着他们学习,不仅可以提高学识,更重要的是可以学到很多做人的道理。这些都是受益终身的。

上观新闻:前辈学者令人“高山仰止,景行行止”,在追随老师们的道路上,您自己有哪些创新的研究方法?

柳向春:我在研究方法上的创新,主要有两个,一是交游研究中,通过各种材料还原交游的各种细节,而非如过去那样,仅仅罗列人物;再就是在书札研究中,详细解读其中所述事实,而非如过去一样,仅仅对往来双方的生平予以简介而已。这些方法对于具体的某部古籍的研究,或许没有明显的指导作用,但这种穷尽文献、详尽无遗地去考察相关研究对象的思路和方法,确是一以贯之的。

上观新闻:哪些作品最能代表您的学术成就?研究过程中遇到困难,您会如何解决?

柳向春:我自认为的代表作有两部,一是博士论文《陈奂交游研究》,一是《笺边漫语》。古籍研究过程中会遇到各种各样的问题:从学科分类上看,经史子集丛都有;从时段上讲,又是自先秦跨越到现代。但遇到问题,就想法去克服、去解决。我解决这些困难的手段一般有两个,一个是请教相关方面的专家,再一个就是自己去琢磨。后一种是主要的。

上观新闻:这么多年下来,您在古籍研究方面可有遗憾?

柳向春:有一个遗憾是没有机会很好地去掌握海外流传的中国古籍,这些古籍虽然有很多已经有了很好的著录与研究,但因个人没有亲眼看见,总归没有很好的感性认识。

还有一个更大的遗憾就是,目前我们的古籍数字化程度还不是很够,如果各家收藏单位都可以将自己的特色文献以数字化形式在网上免费开放,我们的研究一定会有更好的前景。当然,国家图书馆、上海图书馆等相关单位都已经在这方面逐步展开了工作,但我希望这个进程可以更快一些,开发的力度更大一些。

真正好的研究,一定是充满了温情的研究

《海上古籍风云录》是一本讲“书”的书。

从孤本秘籍到明清善本,从名家文集到地方文献,从稿钞本、名家旧藏本到红印本……上海博物馆研究员柳向春融合版本学、文献学的研究,讲述古籍编撰、刊刻、递藏、校勘、题跋等背后的故事。

文化之源,系于书契;书契之利,资于物质。中华文脉在古籍中传承并延续。

两个字——好玩

上观新闻:如果只给您一分钟,您会怎么介绍这本《海上古籍风云录》?

柳向春:不用一分钟,两个字就够了——好玩。我在上海博物馆工作近20年,这本书里所写的古籍,正是我这20年里日日亲近的部分“对象”。这部分“对象”,固然有珍贵的善本,也有一些看起来比较普通的书籍,但它们都有一个共同点,那就是好玩。

我一直觉得,做学问固然是求真,但如果不是自己感兴趣的内容,而是为学术而学术地硬做,那一定很枯燥、很无聊。连作者自己都感受不到乐趣的课题,怎么能引发读者的兴趣呢?所以,我个人意愿是,一则通过此书,告诉读者一些上博藏书的信息,让他们能够知晓大概,以便在有需要的时候可以按图索骥。再则将自己觉得有趣、好玩的一些知识,通过自己的追索,与读者分享。读者如果能在阅读的过程中,顺便了解到一些自己过去不知道的知识,发现一些满足自己求知欲的东西,那就更是我的意外之喜了。

上观新闻:特别赞同您说的,做学问首先是自己有兴趣,然后才能给读者带去乐趣。那您在撰写这本书的过程中,都有哪些愉悦的感受,或者说收获?

柳向春:我向来以为,研究不能预设结论。我自己经常在做某个研究之前,根据事先了解和掌握的材料,会得出一个基本结论。但好玩的是,很多次在文章的写作过程中,会发现之前的想法是错误的——根据材料和逻辑的引导,得出的结论甚至有可能是之前设想的反面。因此,我一直以为材料和逻辑最重要,不能因为自己的预设,而去强行“误读”材料或者对反面证据视而不见,甚至删改。坚持这点,才能做到研究结果基本可信。

还有一点就是,很多研究其实是在研究过程中不断生发的,是在自然而然产生的问题基础上推进的,而不是强行去做某个课题。比如我最初撰写关于宋本《王文公文集》的文章的时候,只是想介绍一下它的流传和文献价值。但随着一步步深入这个课题,发现值得研究的东西越来越多。事实上,关于这部书,我在《海上古籍风云录》出版之后,还会有新的文章。前后相加,从字数上来看,已经从最初发表的四五千字扩充到了现在的近两万字。随着你对某个课题研究的深入、掌握材料的丰富,你会发现越来越多的问题等着你去解决。

在我看来,这才是真正的研究,而不是先有了题目,然后去找材料来充实、验证自己的想法。

书的故事也是人的故事

上观新闻:上海博物馆收藏的古籍善本浩如烟海,您选了哪些入书?为什么是它们?

柳向春:我写作此书的目的,并不局限于馆藏善本,所以书中虽然介绍了一些大名鼎鼎的藏品,如海内孤本宋公文纸印本《王文公文集》、孤本王念三郎刻《金刚经》、孤本《梅花喜神谱》等,但上博还有一些重要藏品如孤本《萝轩变古笺谱》、甲戌本《石头记》等,我并无涉及,而是介绍了一些我个人认为更有意思的但相对没那么重要的古籍,比如迮鹤寿的《孟子疏证》二十二卷钞本。我第一次看到这部书是在一个拍卖会的预展中,当时虽然觉得比较罕见,但也只以为就是个比较罕见的普通抄本而已。后来申请上博购买入藏后,我经过研究发现,此书的后半部分,其实是个孤本,是清代《孟子》学研究的一个重要成果。

再如清前期著名藏书家钱曾的《虞山钱遵王诗集》。这部书我很早就听说由著名的艺术史学家何惠鉴先生收藏,是收录钱曾作品最多的一个抄本。等我后来有机会整理遵照何先生遗愿捐入上海博物馆的何先生旧藏文献时,第一时间就是寻找此书。经过研究发现,此书应该是在清初根据作者钱遵王自己认可的文本进行校勘的,形成于康熙二十年到二十五年之间。经过盛宣怀收藏,又由大藏家程琦在日本售出,经何先生购归美国,最终落户上博。

书中提到的其他书籍,虽然不像这两部书一样是孤本,但都有着这样、那样的故事,每一篇都是为了满足我的好奇心而去探索的结果。

上观新闻:书的故事,离不开人的故事。您在书中提到了哪些重要的古籍收藏家?他们的贡献和影响是什么?

柳向春:书中提及的藏家不少,著名的如清中期的苏州藏书家黄丕烈、民国时候的藏书家傅增湘,还有清晚期的翁同龢,当代的秦康祥、吴湖帆等,都是些大名鼎鼎的藏家。藏家对于包括古籍文献在内的文物的贡献主要在于,首先,是他们一代代地守护了这些文物,让它们一直传承到现在。再就是藏家在收藏过程中的种种举措,也增加了这些文物的文化属性,使得收藏也变成了文化传统的一部分。这一点正如我的朋友仲威在谈及碑帖的欣赏时所言,好的碑帖具有四美:书法美、传拓美、装帧美、人文美。而这后两美,其实都是藏家所赋予的。

举例来说,以黄丕烈的收藏为例,他的很多藏品都由他用大价钱改为“黄装”,并加以题跋,使得他的藏品具备了统一的黄氏士礼居属性。而这样的属性,使得那些哪怕原本是普通的书籍,流传至今,也身价百倍了。

总而言之,正是因为这些藏家对文物的保藏、爱护、装饰、增重,我们的文化传承才显得异常璀璨、夺目。

上观新闻:和国内其他重要博物馆相比,上海博物馆在古籍收藏及研究方面可有特别之处?

柳向春:上海博物馆的古籍收藏数量其实并不多,但因为其中有一些特别珍贵的藏品,所以在国内影响很大。而且,上博的古籍藏品虽然数量不多,却形成了一定的特色和体系,如印谱、手稿、版画、书目等。从现代学科分类角度来看,上博所藏与艺术相关的珍贵文献相对较多,对于相关方面的研究有着极其重要的价值。与此同时,这些古籍文献本身,也值得我们去深入研究和探索。

各家博物馆因为所处的地理位置、文化背景不同,所藏古籍的重点和范围也会有所不同。比如故宫博物院就会有很好的宫廷刻本和各种舆地图的收藏。南京博物馆因为历史上与故宫的联系,同样也会有很好的宫廷文献收藏。至于其他博物馆的古籍收藏,因为没有好好公开过,所以我不太清楚。

好的研究一定充满了温情

上观新闻:来采访您的路上,我在想:如今已是互联网的时代,收藏和研究古籍在今天还有意义吗?

柳向春:古籍的收藏和研究,当然是一件对于文化传承有着重要意义的工作。

首先,古籍是记录传统文化的载体,我们所了解的大多数的传统文化,都是以古籍为载体而得到保留和传承的。因此,古籍是我们中国传统文化传承中重要的一环,是我们精神文化的主要来源,它的重要性,可以说怎么描述都不过分。与此同时,古籍实物作为物质文化遗产的一部分,也是传统文化的有机组成部分。

其次,大概来说,藏家一般都会随着收藏的过程,不断地进行相关知识的学习和研究。无意之中,相关知识就得到了普及,“学在公府”变成了“学在四方”。加入这种文化传播的不仅仅是藏家,还包括构成这个收藏链条上的每一位参与者。我个人认为,古籍收藏越是普遍,这种对于古籍及其相关文化的传播就进行得越广泛,古籍保护观念、古籍研究深度就会在此过程中不断得到加强。

而古籍研究,不仅是对传统文化的继承和发扬,也是陶冶情操的一个重要途径。因为古籍研究不仅仅研究古籍的内容,也是对古籍实物的研究,是对这种知识载体整体审美的研究。从这个角度来说,电子书只能满足我们对于内容的需求,而无法满足我们的审美需求。只有古籍实物,才能让人由内而外地感受到古籍之美。保护古籍,等于是在对我们传统的物质和精神两方面的文化遗产进行保护,显然是一项需要引起足够重视的工作。我们的文化自信、文化记忆、民族自豪感,都是建立在这个基础之上的。

上观新闻:既然古籍保护这么重要,那我们在这方面的工作做得如何?

柳向春:当代的古籍保护工作有两个重要节点:一是20世纪90年代开始的古籍拍卖,让大家了解到古籍不是废纸,而可能有很高的价值。二是2007年开始的古籍普查,让我们逐渐理清了家底。

当下的古籍保护工作,包括古籍在内的所有的文献,是给人用的,而不是以保护之名把它们供起来做摆设。而现在存在的一个问题是,我们现在很多收藏单位,往往借着古籍保护的名义,用力过度,给读者阅读和使用古籍设置障碍,这是目前我觉得最严重的问题。当然,很多收藏单位也在努力解决这个问题,比如开放电子资源等。

总体而言,我们的古籍保护工作虽然开展多年,但还只能算是起步阶段,还有很多工作需要我们去做。如编制完整详尽的目录、撰写专业的书志、开放相关的电子资源等。

上观新闻:这些年的古籍保护工作可有值得总结的经验?

柳向春:目前还很难说。但我个人觉得有一个很好的值得期待的工程,或许是比较好的模式,那就是敦煌文献和《永乐大典》。当然这两宗文献情况毕竟特殊,但经过几代人的努力,目前我们基本上摸清了它的存世情况,基本搞清了它的流传途径,并且都有了影印本问世,且有专门的网站,一些已有的研究成果都已反映其中,让使用者可以很方便地获取相关的原始材料和研究信息。这是我理想中的古籍保护模式。

上观新闻:您如何看待现代科技在古籍保护中的应用?

柳向春:现代科技在古籍保护中起着至关重要的作用,但总的来说,我认为现代科技在古籍保护中的作用还没有很好地得到体现。

我们一般都说纸寿千年,传统的古籍、纸张,如果没有大的战乱、水火之灾的话,在自然流通条件下可以保存的时间很久。我们的敦煌文书的保存环境,除了较为干燥这点是好的之外,其余的条件其实很差,但显然没对文书造成什么大的损坏。我们很多流传下来的宋元本书,在经过千百年的流通之后,依然完好无损。这说明,给这些历劫不坠的文物一个很好的贮存环境无可厚非,但切不可以为非此不可,一味地强调保护,而隔离了人与古籍。

另外,现在有很多传习所、高校在搞古籍修复技艺的传承,但是,囿于现代学制的局限,我很怀疑我们其实花了很多时间在一些花架子上,而非真正的技艺传承上。在我看来,古籍修复首先是一门手艺,它对实践的要求很高,而与我们现代学术评价体系的距离则较远。但因为要迎合现代评价体系,所以古籍修复专业都在引进一些科技手段,试图提升古籍修复过程中的标准化和准确性,这个尝试在目前看来不是很成功。古籍修复主要还是靠师傅带徒弟,现代科技在修复过程中所能提供的实质性帮助很小。不过,对于古籍保护的整体事业来讲,科技应该有一些作用,比如现代影印复制技术等。

上观新闻:对各行各业影响至深的AI技术,您觉得也会影响到古籍的整理、研究与保护吗?

柳向春:我个人觉得就雕版古籍而言,利用AI技术进行大批量古籍整理的日子不会很远了。如果大数据逐步完善,无论是古籍整理还是不同版本间的校勘,AI都比人工有着更加广阔的未来。但就稿钞本、批校本而言,目前还没有看到很好的智能整理的实例,恐怕在可见的未来,还少不了专家的人工介入。

至于古籍研究,单纯地像很多老一辈学者做的那种记问之学,以后恐怕没有多少前途了,因为大数据掌握的信息,一定是远远超出人类的。但大数据背景下的AI功能恐怕也就止步于此了,毕竟,人类的温情是智能产品所无法替代的。而真正好的研究,一定是充满了温情的研究。

还有一个更大的遗憾

上观新闻:作为上海博物馆的研究员,您的主要研究方向是什么?

柳向春:我在上博的工作岗位叫作古籍整理与研究,我的工作对象就是研究各类图书,当然,主要是线装书。事实上,各类以文字为主体形成的文献都是我的研究对象,比如各类手稿、信札、写经等,包括这些文献的内容及其形成、形式,以及制作、流传、真伪、装帧、收藏等。

上观新闻:您如何看待古籍版本学与文献学的关系?

柳向春:古籍版本学其实是文献学的一个组成部分,现在因为涉及收藏问题,所以版本学显得一枝独秀,相对于文献学的其他领域受到了更多的关注。但事实上,只有全面掌握文献学的各个门类,版本学的成果才能更加确切。单纯从版本到版本的鉴定,很难令人信服,真正的版本学研究,一定是综合了多种文献学方法而形成的。随着电子传播手段的普及,我们现在可以很方便地看到远超古人的各类典籍,可以很轻松地查阅各种信息,借助这些手段,我们的文献学、版本学水平达到了前所未有的高度和深度。但与此同时,古籍在过去是日常生活的组成部分,古人的很多感性认识是我们现在无法完全体会并得到的,这种感性认识恰是我们较之古人不足的部分。

上观新闻:最初,是什么激发了您对中国古典文献学的兴趣?

柳向春:我生长在一个知识分子家庭,虽然经过“十年动乱”,家里旧有的藏书全部被销毁了,但受父兄影响,我很小就喜欢上了阅读,会去图书馆看书,家父、家兄也会借些书刊回家。他们的爱好多是文史方面,所以我从小就喜欢文史。但我真正进入文史研究领域其实很偶然,就是某天一位朋友突然告诉我南京师范大学有个“中国古典文献学”方向的研究生可以报考。由于比较符合我的兴趣,于是我便这样误打误撞进入了古文献的学习。

在研究生阶段,除了导师的言传身教之外,还有两位学者对我影响很大。一位是陈寅恪先生,他的《金明馆丛稿》两编,一直放在我的案头,我对于那种文史打通的研究方法虽不能至,心向往之。更直接的影响来自吴金华教授,当时我还不认识他,但我通过阅读他的著作,有意进行模仿。我看到他利用《汉语大词典》来对《三国志》的词语进行相关研究,于是我也如法炮制,将《汉语大词典》中关于我当时研究的《南齐书》的词条一一抄录下来。并在此基础上,将一些著名类书,如《册府元龟》《太平御览》等书中涉及南齐这段的史料也都一一摘录备用。可惜我资质有限,虽然下了很多死功夫,但没啥成就。

随着这样不断学习,我发现自己懂的实在太少,对古文献未知领域的好奇促使我继续攻读博士。我是2002年进入复旦古籍所学习的。那年暑假还没开学,我就奉老师之命提前到了学校,开始了新的学习历程。很快我就发现,我在南京学习的古文献与复旦的古文献区别很大。南京偏重文字音韵训诂,复旦偏重目录版本。但我当时对版本学不是很感兴趣,我的方向是古籍校释学,所以我觉得应该在目录学方面下些功夫,以方便寻找资料,来满足自己的学业要求。但在此过程中,也不知不觉变换了些方向,开始了版本学的相关学习。我的博士论文是关于清代中期一位著名经学家的,叫作《陈奂交游研究》。所以在复旦期间,我的阅读重点就是清乾嘉以后直至当代的各种文献,从中钩稽相关材料,来为论文服务。

我非常幸运,先后遇到两位好导师,无论是硕士生导师方向东教授,还是博士生导师吴格教授,都是学问、品格俱佳的学者,跟着他们学习,不仅可以提高学识,更重要的是可以学到很多做人的道理。这些都是受益终身的。

上观新闻:前辈学者令人“高山仰止,景行行止”,在追随老师们的道路上,您自己有哪些创新的研究方法?

柳向春:我在研究方法上的创新,主要有两个,一是交游研究中,通过各种材料还原交游的各种细节,而非如过去那样,仅仅罗列人物;再就是在书札研究中,详细解读其中所述事实,而非如过去一样,仅仅对往来双方的生平予以简介而已。这些方法对于具体的某部古籍的研究,或许没有明显的指导作用,但这种穷尽文献、详尽无遗地去考察相关研究对象的思路和方法,确是一以贯之的。

上观新闻:哪些作品最能代表您的学术成就?研究过程中遇到困难,您会如何解决?

柳向春:我自认为的代表作有两部,一是博士论文《陈奂交游研究》,一是《笺边漫语》。古籍研究过程中会遇到各种各样的问题:从学科分类上看,经史子集丛都有;从时段上讲,又是自先秦跨越到现代。但遇到问题,就想法去克服、去解决。我解决这些困难的手段一般有两个,一个是请教相关方面的专家,再一个就是自己去琢磨。后一种是主要的。

上观新闻:这么多年下来,您在古籍研究方面可有遗憾?

柳向春:有一个遗憾是没有机会很好地去掌握海外流传的中国古籍,这些古籍虽然有很多已经有了很好的著录与研究,但因个人没有亲眼看见,总归没有很好的感性认识。

还有一个更大的遗憾就是,目前我们的古籍数字化程度还不是很够,如果各家收藏单位都可以将自己的特色文献以数字化形式在网上免费开放,我们的研究一定会有更好的前景。当然,国家图书馆、上海图书馆等相关单位都已经在这方面逐步展开了工作,但我希望这个进程可以更快一些,开发的力度更大一些。

柳向春 著

中华书局

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073