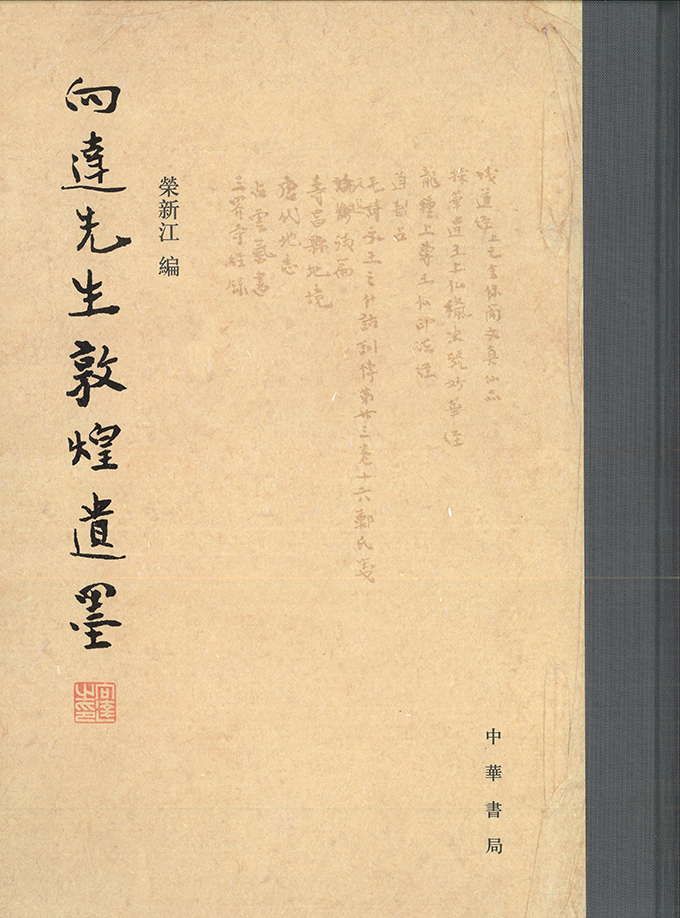

《从学与追念——荣新江师友杂记》,荣新江著,中华书局2020年10月版,322页,69.00元

2002年,我读本科三年级,在荣新江老师指导下做学年论文,从那时算起,我认识荣老师已近二十年了。那时中古史中心已搬到朗润园附近的小院里,中心图书馆也成为我常去的地方。当时距离中古史中心不远,有个叫北招的小饭馆,如果有读书课,下课后荣老师有时会带他的研究生过去吃点简餐,我若正好在图书馆看书,偶尔也能蹭上一两顿,从那时起,就时或听老师讲起自己念书时的经历。我后来想,他讲这些自然不是饭间消遣,而是用自己的一些经验,引领学生入门。2006年我硕士毕业后,因为出版张广达先生文集的机缘,跟张先生有过一些接触,又从张先生那听得不少他亲历的学林往事,其中也提到上世纪八十年代北大中古史中心建立之初的一些情形,正是荣老师念书的那段时间。

这些往事听得多了,我慢慢意识到,一个学者的养成,固然与自己的勤奋密不可分,但同时也受惠于很多可遇而不可求的机缘,我想这正是荣老师在自己学术道路上,始终不忘思旧感恩的原因。近日,他结成的《从学与追念》一书,就是对一些已故师友的回忆。除了记录交往片段,他更看重从学术成就的角度,阐明和表彰师友的生平贡献。透过这份回想与追记,我们固然能获知一些学术掌故,但对于如我般后生来说,其意义不止于此,因为这些事很多始于荣老师的本科阶段,并纵贯其数十年的学术生涯,我们其实借此能从若干侧面了解一个学者自起步到成熟的发展轨迹,进而从学缘流转和学脉传承中,了解影响其学术追求的多重因素。

一、偶入于阗史

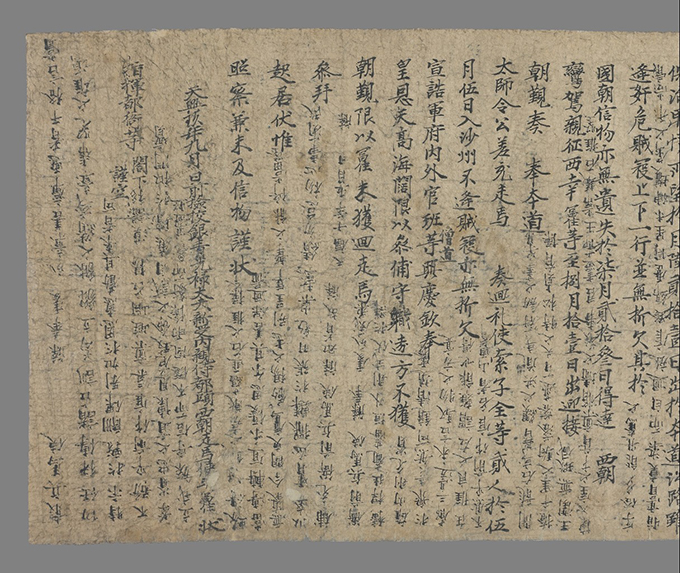

荣新江老师是1978级北大历史学系中国史专业的本科生,到1980年时,王永兴、张广达两位先生开始在历史学系开设“敦煌文书研究”课,参与者主要是当时古代史的研究生和本科生。在这门课上,王先生给每位学生指定一件文书,进行释读、录文和研究的训练。荣老师被分到P.3016号文书,这件文书背面抄有多件牒状,其中两件写有“天兴”某年。此前日本那波利贞教授认为这是北魏的年号,荣老师后来发现其实应该是古代于阗王国的年号,时间约相当于敦煌归义军时代的唐末五代宋初。当时正关心经济史的他,对于阗并没有什么兴趣,加之他了解到相关研究多散在西文日文刊物上,本科生无法进外文期刊室,也存在客观的困难,便去寻王先生换一件文书,但王先生认为这只是课程训练,与个人兴趣无关,不同意改换,并建议他去向张广达先生寻指导(117页)。

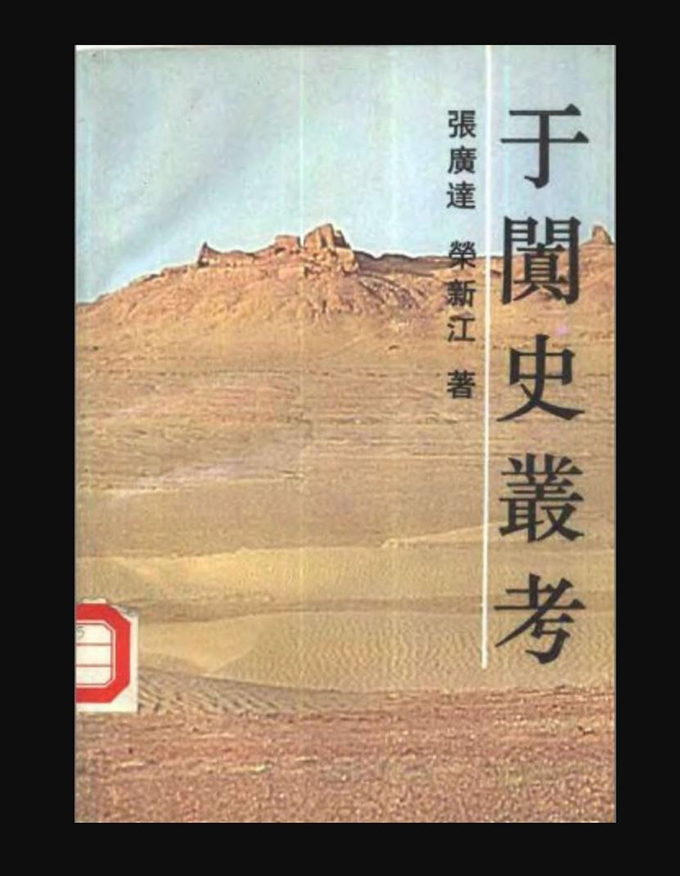

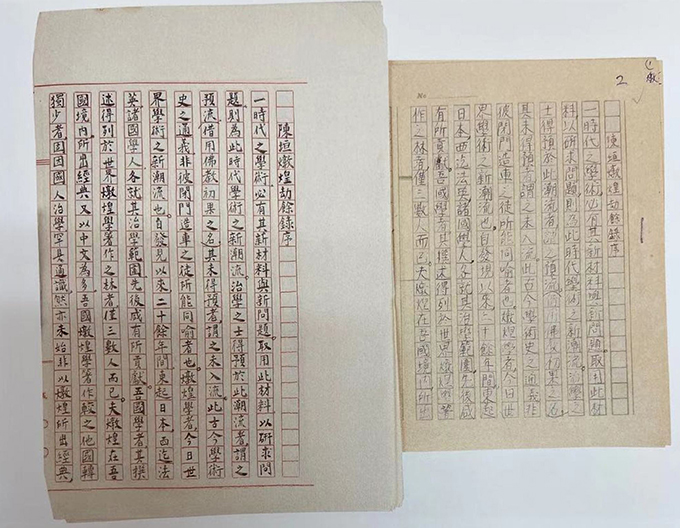

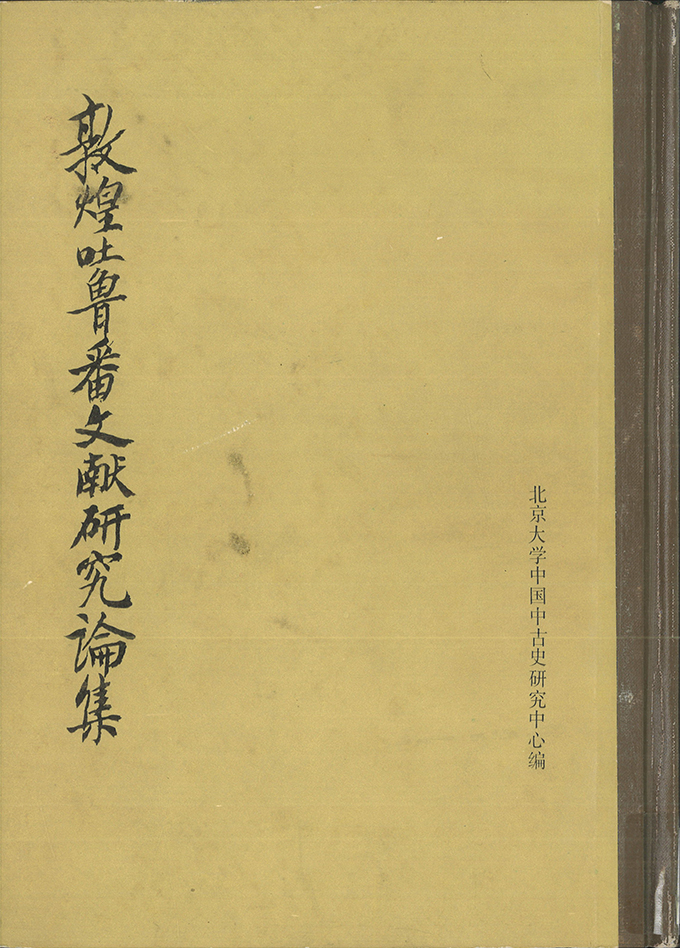

1931年出生的张广达先生,直到1978年四十七岁时,才生平第一次正式登上讲台,当时在系主任邓广铭先生安排下,讲授中国通史的隋唐至两宋一段。在此前二十多年风波不断的年月里,张先生借助仅有的一点零碎时间,和父亲张锡彤一道,翻译了巴托尔德(V. V. Bartold,1869—1930)的巨著《蒙古入侵时期的突厥斯坦》,同时也想方设法收集了西方学界关于西域史的研究成果,因此,虽然当时于阗史研究对绝大多数人来说有点无从下手,但对张先生而言,其实是有所准备的。从七十年代末张先生写的《近十几年国外研究新疆、中亚的若干情况》一文来看,他对当时欧美诸国和日本的相关学者、研究机构和学会乃至出版物的情况尽在掌握,英、法、俄、日等文字发表的文章,也都有所收集。因此,我们看到荣老师正式发表的第一篇学术论文,就是与其业师张广达先生合撰的《关于唐末宋初于阗国的国号年号及其王家世系问题》,发表在1982年出版的《敦煌吐鲁番文献研究论集》第一辑上。这篇文章发表后即受到海内外中亚学、伊朗学研究者的重视,很快被译成法文,发表在了1984年巴黎出版的《敦煌研究论文集》(Contributions aux études de Touen-houang)第三集。杨联陞先生在给《敦煌吐鲁番文献研究论集》所撰书评中特别说到,“荣新江君是北大历史系本科生,与广达先生师生合作,不但可为佳话,也希望可为佳例”,两人没有辜负这一期许,此后数年内持续合作,几乎每年都有于阗史研究的专论发表,并最终结集成为《于阗史丛考》(上海书店,1993年)。

这些关于中古于阗史的系列研究,一开始就站在学术发展的前沿,并与欧美、日本的学者保持密切对话,甚至是争论,收获了国际同行的认可和肯定,日本敦煌学大家池田温先生曾说,张广达、荣新江两位“纵横活用于阗领内和敦煌发现的于阗、汉两种语言文献,更参照吐蕃、回纥等资料,提出不少新见而寄与了学界”(《麻扎塔格出土盛唐寺院支出簿小考》,敦煌研究院编《段文杰敦煌研究五十年纪念文集》,世界图书出版公司,1996年,207页)。此后无论是前往欧洲访学,还是参与季羡林先生主持的“西域研究读书班”,其实都是受到张广达先生的引领。

荣老师是有心人,他还记得第一次拜见季羡林先生时,季先生除了分享自己所藏有关于阗史研究的论著,还特别提到“伊朗学对西域研究的重要性”(19页),同时他又受到张广达先生《唐代六胡州等地的昭武九姓》一文(《北京大学学报》1986年第2期)的启发,比较早就开始关注中古时期粟特移民的问题,于是在上世纪末、本世纪初中原地区接连出现中古入华粟特人的重大考古发现时,他能够从容参与国际学界的相关讨论。可以说,偶然进入中古于阗史研究,他却没有囿于于阗一隅,而是在西域历史和中西交通史领域不断开疆拓土。

二、结缘敦煌学

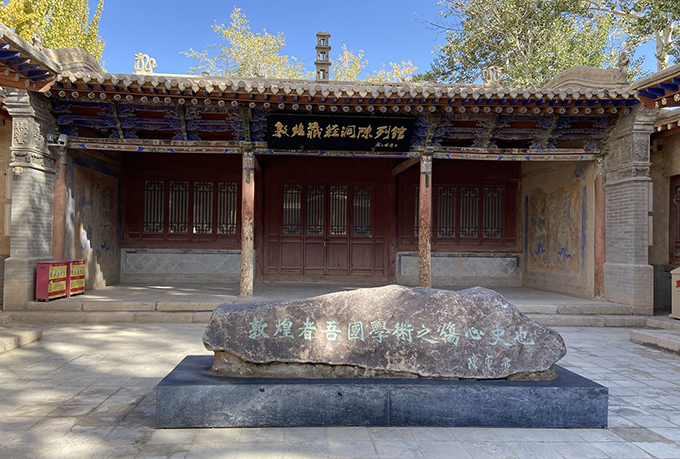

荣新江老师第一篇学术论文发表于《敦煌吐鲁番文献研究论集》,是1982年成立的北京大学中国中古史研究中心集体编辑、正式出版的第一本学术刊物。众所周知,自1900年敦煌藏经洞为世人所知后,欧洲和日本的探险家先后从敦煌劫得无数写本文书,还在吐鲁番以及塔里木盆地周边地区有过多次发掘,携走大批文物。在最初,借助藏经洞出土文书等西域考古出土物研究古代历史的工作,中国学者其实是处于被动地位的。但是,这些文书和文物的重要价值,很早就引起了中国学者的关注,1930年陈寅恪先生《敦煌劫余录序》中的话广为人知,“一时代之学术,必有其新材料与新问题;取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流;敦煌学者,今日世界学术之新潮流也”,还有一句更有名,那就是 “敦煌者,吾国学术之伤心史也”,藏经洞陈列馆的院子里,至今竖着镌有这句话的巨石。上世纪七十年代末学术秩序逐步恢复后的很长一段时间里,也是这句话,激发了很多学者和学子在敦煌学领域奋起作为的志气。

敦煌藏经洞陈列馆刻石

1980年,北京图书馆通过交换的方式,得到法国国立图书馆藏伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)获敦煌汉文写本的缩微胶卷,北大图书馆随即复制一套,又将此前北图所有的英国图书馆藏斯坦因(Marc A. Stein,1862-1943)获汉文文书和北图藏陈垣《敦煌劫余录》著录部分的缩微胶卷一并购入,成为当时历史学系“敦煌文书课”的基本资料。围绕这批珍贵的材料和历史学系的敦煌课,北大形成了一个以敦煌研究为核心的圈子,这其中除了王永兴和张广达两位任课老师,还包括本书多次写到的东语系季羡林先生、历史学系周一良先生和宿白先生等人。

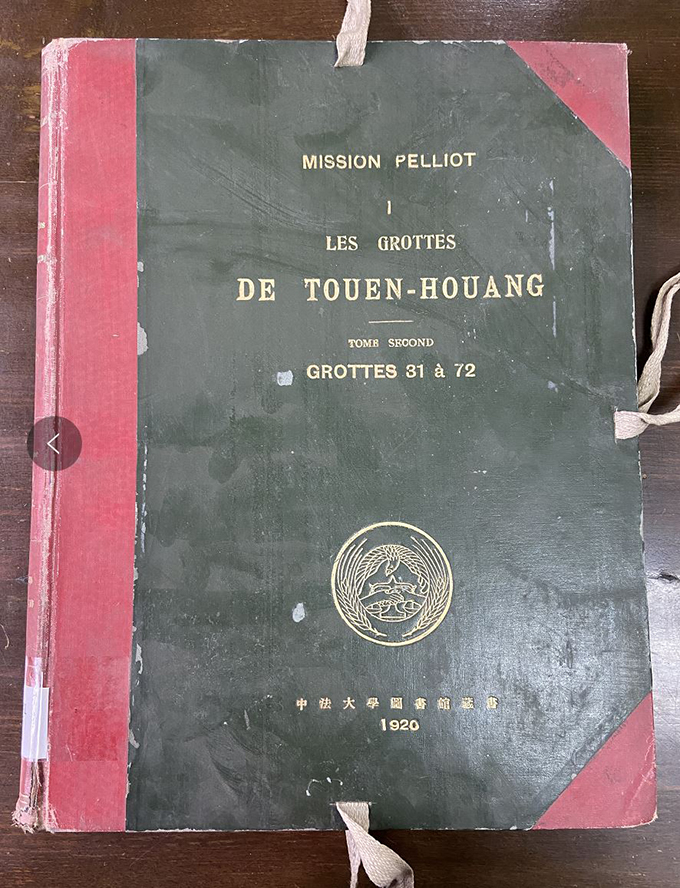

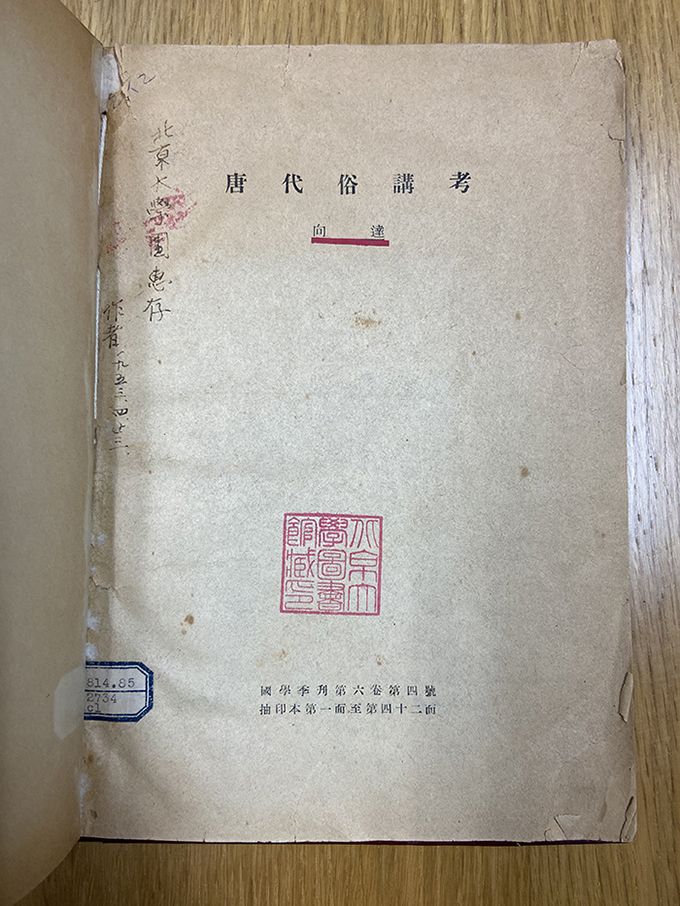

北大图书馆非常给力,特辟一专门研究室,不仅放入所有缩微胶卷,而且还将相关的数百本书归拢到其中。著名的敦煌学前辈向达(1900-1966),生前曾担任北大图书馆馆长,因此该馆敦煌学方面的藏书在国内来说是比较系统的,加之建国后北大图书馆藏书底子由老北大、燕京、中法大学三校合并而来,藏书之丰沛在国内大学中可说首屈一指,比如目前检索可得的唯一一套原版伯希和《敦煌石窟图录》(Les grottes de Touen-Houang, 1914-1924),即为中法大学图书馆旧藏。此外,周一良先生还无私分享了自己的藏书,比如1970年版《法国国立图书馆藏敦煌汉文写本目录》第一册(Catalogue des manuscripts chinois de Touen-houang I),这些都成为当时师生共同耕耘敦煌学的重要资源。

邓广铭先生是“文革”后北京大学历史学系首任系主任,王永兴先生调入北大,张广达先生登上讲台,都离不开邓先生的运筹。1982年,在邓先生倡议下,北京大学成立中国古代史研究中心,中心集体编辑出版的第一本论著,就是《敦煌吐鲁番文献研究论集》,书名由邓先生题写,序文则出自周一良先生之手。周先生开宗明义:“在敦煌石室里封闭千年之久的近三万件各种文字写本的发现,震惊了世纪初年的学术界,八十年来,东西学者从不同角度利用这些丰富多彩的资料,研究了中国历史、文学、思想、宗教、艺术等各个学术部门。由于这些资料的发现,有的学科填补了空白,有的改变了面貌,有的甚至推翻了某些长期公认的定论,敦煌石室的资料,成为今天研究古代中国‘西域’以至中西交通有关问题时不容忽视、不可缺少的宝库。”这部论文集除了当时敦煌小组成员的论文,开篇还收录了敦煌学先驱王重民先生遗稿四篇,和当时正在北大历史学系讲学的左景权先生的《敦煌文书学(汉文篇)发凡》等文。出版后,宿白先生将这部论文集寄与美国哈佛大学的杨联陞教授,“书评可以媲美法国汉学家伯希和”(周一良语)的杨先生很快撰写书评,刊发在了《北京大学学报》1983年第4期。

1983年,中古史中心又编辑出版了《敦煌吐鲁番文献研究论集》第二辑,由北京大学出版社出版,邓广铭先生在序言中,不仅阐发了中古史中心成立的旨趣,还提及这一机构计划致力四项课题之一,便是“敦煌吐鲁番文书的研究”,也是最先出了成果的一项。邓先生说到创办这一学刊的初衷:“敦煌吐鲁番的遗书和遗物,所涉及的方面均极广泛:历史的、地理的、宗教的、法律的、政治制度的、社会风习的、学术思想的,语言文字的、文学艺术的,等等。这绝非少数专家学者(即使是博学多能的)所能全部精通得了的,因而就有赖于斯道同行们群策群力,各攻一面或几面,以期各自有其突破点,我们则乐于为此类论著提供一个刊布园地。众擎易举,踵事增华,正是我们攻克这一学术阵地的最有效方法。”从中可以看出,在敦煌学研究主客观条件稍微具备之时,北大历史学系的前辈便敏锐抓住时机,果断展开团队作业,投注极大的热情和心力,《敦煌吐鲁番文献研究论集》连续出版五辑,离开众人的艰辛努力,是完全不可想象的。

回头看,荣老师结缘敦煌学实离不开天时地利人和之便,他也没有辜负这份恩赐,抓住机会通检敦煌卷子,本着“六经皆史、四库皆史”的精神,抄录各种文书和史籍,最终1985年在张广达先生指导下,以“归义军及其与周边民族的关系”为题完成硕士学位论文,正式走上敦煌学之路。

三、治学心法的授受

这本书在讲述师友之间的交往时,不免会谈起前辈学人治学经验的口传心授,其中几点在晚学念来,尤其有益。

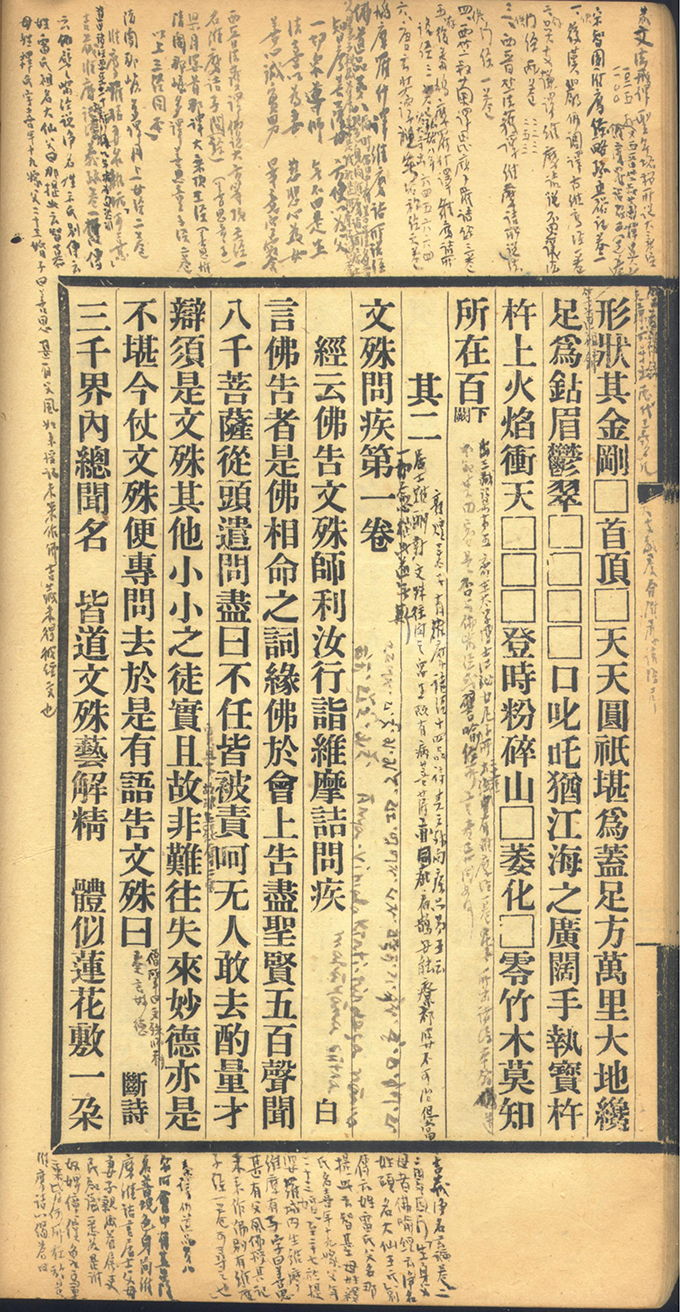

其一是治学的严谨与彻底。以本书所及季羡林先生对德国人文学术彻底性的推崇为典型,谈到这种治学精神,季先生曾说,“德国学者无论研究什么问题,首先就是努力掌握与这个题目有关的文献,包括古代的与近代的,包括德国的和外国的。德国学者都广通声气,同世界各国的同行几乎都有联系,因此,全世界的研究动态,他们基本上都能掌握。对自己要研究的问题的各种学说,都有成竹在胸。在这个基础上,或者与此同时就大量搜集资料,不厌其详,不惧其远,只要能搜集到的,全都搜集。这两件工作做完以后,才努力分析资料,然后做出恰如其分的结论”(23页)。其实,如果再往前追溯,季先生对彻底性的服膺,似乎并非源于德国,而是起于上世纪三十年代初在国立清华大学期间陈寅恪先生的课上。当时陈先生讲授的是“佛经翻译文学”,据季先生晚年回忆,陈先生讲课时对材料的分析,总是“细入毫发,如剥蕉叶,愈剥愈细愈剥愈深,不武断,不夸大,不歪曲,不断章取义。他仿佛引导我们走在山阴道上,盘旋曲折,山重水复,柳暗花明,最终豁然开朗,把我们引上阳关大道。读他的文章,听他的课,简直是一种享受,无法比拟的享受”。陈先生这种治学的彻底与严谨的追求并不止于早年的佛经文献研究,直到晚年授学于中山大学,讲《元白诗证史》时仍是如此,这其实是将乾嘉尤其是道咸以来的考据学、西北史地学和德国史学、德国文化学融会贯通的结果(参姜伯勤《陈寅恪先生与敦煌学》,《广东社会科学》1988年第2期)。正是受到陈寅恪学术风格和态度的吸引,季羡林从西洋文学转向了梵文、巴利文和吐火罗文的学习,后来也正是在陈先生力荐下,季先生在留德十年后回到北大,继续传递这种严谨而彻底的治学态度。张广达、荣新江师生关于中古于阗史的系列文章,之所以能够征服国际学界,就源于对这一态度的贯彻。

其二是博与专之间的平衡。诚然,敦煌吐鲁番出土文书在上世纪八十年代初的中国人文学术界尚属于新材料,但时人却并不迷信于此,如周一良《王重民敦煌遗书论文集序》所言,“只靠罕见的新鲜材料,而缺乏这一领域内系统而渊博的知识,很难取得成就,也很难充分利用新材料”,受这一学术理念熏陶,荣老师以于阗史为入口、以敦煌吐鲁番文书研究为基础,不断充实自己的知识结构和学术版图。不止如此,他还时刻记得历史学系前辈田余庆先生的提醒,“一脚要跨出去、一脚要立足中原”(186页),即在探研西域时,不脱离中原本土的典籍、制度与文化。近来中晚唐藩镇研究俨然中古史的一大热点,但似乎对敦煌文书相关材料的利用并不充分,事实上,荣新江老师很早就在归义军职官的相关研究中指出,“从晚唐到宋初,归义军虽僻居河西,但节度使的军政体制与内地藩镇大同小异,比如以军将兼文职,特别是以押衙为代表的武职军将阶官化的倾向,与唐宋之际官僚体制的变化也是一脉相承的”,很显然,他不是就归义军论归义军,而是始终将同时段的历史大势作为参照背景,也一直试图借助出土文书讨论更具普遍意义的史学议题。

其三是读书要时时留心,处处在意。关于这一点,书中也有不少令我难忘的例子。1990-1991年荣老师在日本龙谷大学访学半年,曾在西域文化研究会研究室看到1978年京都大学藤枝晃教授所编《高昌残影——出口常顺藏吐鲁番出土佛典断片图录》一书,这批文书原是德国吐鲁番探险队所得,二战前流失,被日本学僧出口常顺在柏林买到,入藏大阪四天王寺,此书编成后精印一百部,未公开发行,难得一见。荣老师在其中看到一件带有题记的《弥勒下生经》刻本残片,发现是此前雕版印刷史未曾提及的新材料,便撰成札记《五代洛阳民间印刷业一瞥》,不过千把字,发表在《文物天地》1997年第5期,但宿白先生很快就注意到了这篇札记,随即联络荣老师取得这件材料,将之纳入《唐宋时期的雕版印刷》一书。宿先生治考古学,又以善用文献令人称叹,显然不光是文献,任何一则相关的学术动向,也逃不过他的法眼。1991年荣老师访学回来后,还写了一篇调查静嘉堂文库所藏吐鲁番出土写经的文章,这组过去不为人知的写经残片,都已经装裱成册,每函封面上均有“素文珍藏”的题识。素文其人,有的日本学者认为是Sven Hedin(斯文·赫定)的缩写,经过史籍爬索,荣老师发现,素文名玉书,因清末监理新疆财政,得手不少出土写经,而周一良先生则在读到这篇文章后,随即提供了蒋芷侪《都门识小录》(宣统三年/1911年)中一条关于梁素文的史料,彻底解决了“素文”之疑,尽显周先生治学之博洽。荣老师曾半开玩笑说起,书读到一定程度,运气就来了,我觉得这句玩笑话,其实蕴涵着某种道理,当一个人内在的知识网编织得足够密实时,自然任何一星半点的碎片都漏不过去。

四、学术使命的接续

上述种种之外,《从学与追念》一书读后更令我深有感触的,是改革开放以来数十年里,一代敦煌学和中古史学者以各自的努力、不同的方式传承陈寅恪、向达等先辈在上世纪前半叶开创的学术传统。

周一良先生第一篇关于敦煌学的文字是《读〈唐代俗讲考〉》,发表在天津《大公报·图书周刊》第六期(1947年2月8日),后来他又在《大公报·图书周刊》第二十一期(1947年6月11日)发表了《关于俗讲考再说几句话》,都是沿着向达先生《唐代俗讲考》继续推进。此外,哈佛学成归国后的周先生,既讲授过佛经文学翻译的课程,也撰写过多篇相关文章,显然也是有意接续陈寅恪先生早年开创的梵汉比较文学研究的学脉。荣新江老师曾翻阅过陈寅恪先生卖给北大东语系的一批西文书,他说从其眉批来看,陈先生的功夫是在梵、藏、汉文佛典和敦煌讲经文的对证上。此外,北大历史学系资料室有一册罗振玉《敦煌零拾》的陈寅恪眉批本,其上密密麻麻的批语,也反映了他回国后早期的治学兴趣和功力(关于其内容可参荣新江《陈寅恪撰〈敦煌零拾〉札记整理后记》,《敦煌吐鲁番研究》第5卷,2001年)。改革开放后重启的中古史和敦煌学研究,显然有意接续这一学术薪火,因此,北京大学中古史中心在主编出版《敦煌吐鲁番文献研究论集》之外,另一部集体编撰的重要论著,就是《纪念陈寅恪先生诞辰百年学术论文集》(北京大学出版社,1989年)。

《敦煌零拾》陈寅恪眉批本封面

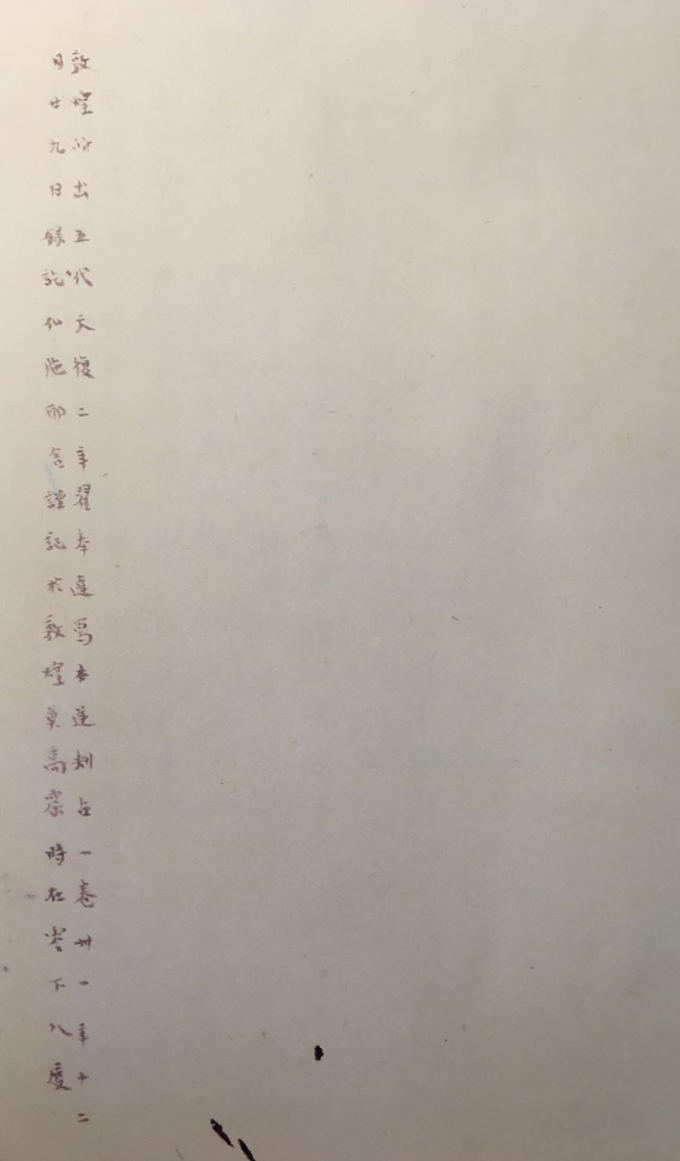

《敦煌零拾》陈寅恪眉批本内文一页

《纪念陈寅恪先生诞辰百年学术论文集》书影

向达先生晚年,曾着手整理《大唐西域记》,1964年还专门自费南下广州征询陈寅恪先生的意见,据在场的胡守为先生后来回忆,向达同陈先生请教了梵文对音的问题(刘勇《读书不肯为人忙——胡守为教授学术访谈》,《中山大学学报》2020年第6期),陈先生当时赠向达诗三首中也有“梵语还原久费工,金神宝枕梦难通”之语,就在这一年,陈先生捡起1930年12月发表在清华学校研究院《国学论丛》(第二卷第二号)上的《敦煌本唐梵翻对字般若波罗蜜多心经跋》一文做了再校补。广州期间,向达还在中山大学做了题为《敦煌学六十年》的学术讲座,对敦煌学研究进行了回顾与展望。虽然向先生在辑成《大唐西域记古本三种》(中华书局,1981年)后没能完成校注工作,但后来在季羡林先生主持下,最终于1985年出版了《大唐西域记校注》。此外,向达先生曾翻译勒寇克(Albert von Le Coq,1860-1930)参与的德国“吐鲁番探险队”第二、三次的考察记,题作《勒寇克高昌考古记》,显然是想作为向译《斯坦因西域考古记》的姊妹篇,但未得出版,在1999年中外学者的共同努力下,由季羡林、饶宗颐、周一良主编《敦煌吐鲁番研究》第四卷,推出了“重聚高昌宝藏”专号,据荣新江老师的回忆可知,这部书的顺利出版还离不开冯其庸先生的慷慨解囊(142页)。

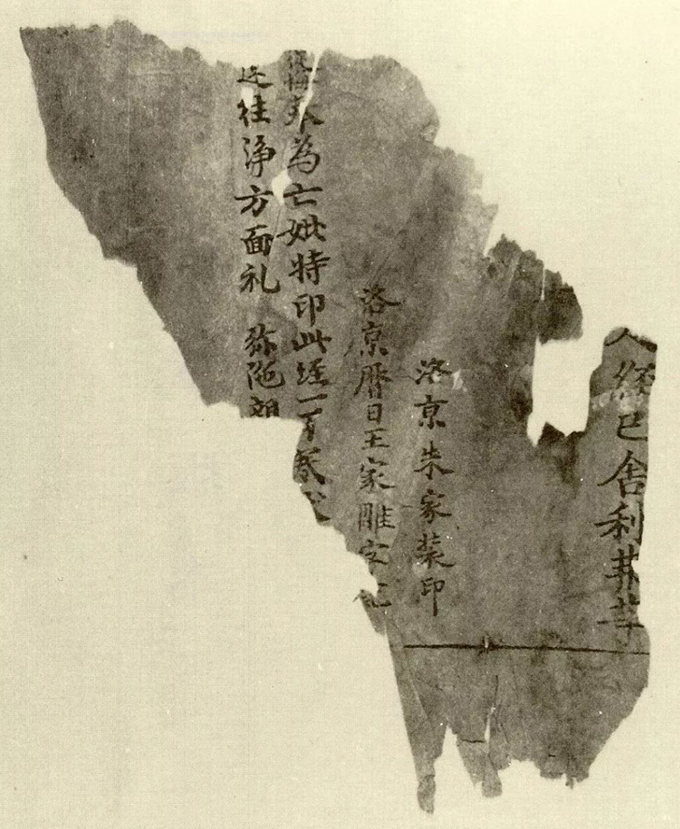

1962年宿白先生在敦煌研究院讲授《敦煌七讲》时,也曾特别提及陈寅恪、向达等人对于提升敦煌学研究视野的重要作用,1983年北京大学考古系独立后创办的《考古学研究》第1期(文物出版社,1992年),就是纪念向达和夏鼐两位先生的专号,其中收入向达《安西榆林窟记录》一文,是向先生1943年5月18—20日榆林窟东崖诸窟的笔记,经王永兴、宿白等先生校对整理后刊布,内容之详、记录之细,令人惊叹,据整理后记可知,向达先生1943年5月在榆林窟考察历时一周,当时记录近十万字,“文革”期间毁佚过半,不过,现残存三日的内容已足够震撼。至2010年,荣新江老师终历十年之功,不负周绍良先生的托付,编成《向达先生敦煌遗墨》(中华书局)一书,我们借此重新领略向达先生在敦煌学领域的多重贡献之余,更充分地了解到这些无价的成就是在何等艰辛困苦中取得的。众所周知,在莫高窟保护史上,向达先生有过重要贡献,其中最著名的,是以方回为笔名,撰写《论敦煌千佛洞管理研究以及其他连带的几个问题》一文,在傅斯年先生推荐下,于《大公报》1942年12月27、28、30日三期连载。今人谈及这篇文章,多是说到向达对张大千剥离壁画之举的抨击,而我在这里想引述这篇文中并不起眼却十分动人的一句话,“两千年、一千年的历史,像电光火石般一转眼过去了,这些人固然长埋地下,烽燧城堡也放弃了,荒废了;我仍然清醒地立在废墟上面,西边的太阳还有一半在地平线上,但是这些废毁的烽墩城堡,照旧很英勇地迎着落日,放出黄色的光辉,西北风呼呼地怒吼,而他们依然静默无言,屹立不动。这就是我们民族的精神,我那时抵不住下泪了”。就是在这种情感的支撑下,哪怕是“笔墨俱冻”,向达也一丝不苟地向曾昭燏、傅斯年等人写信报告,即便是零下八度,他也将天复二年(902)翟奉达写本《逆刺占》工工整整地抄录下来。

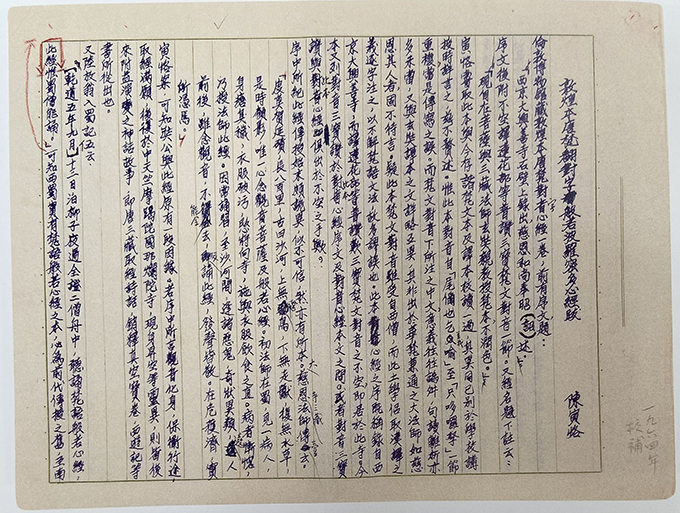

《逆刺占》内文一页

《逆刺占》卷末向达题跋,佛陀耶舍是其笔名

《从学与追念》所及人事有限,但我们仍然能窥斑见豹地看到上世纪七十年代末人文学术事业重回正轨后,一代学人慷慨互助、勉力共进的画面,他们“不仅承续先哲将坠之业”, 又“能开拓学术之区宇,补前修所未逮”,进而实现了“移一时之风气,以示来者以轨则”(陈寅恪《王静安先生遗书序》,1934年)。1930年陈寅恪在《敦煌劫余录序》中还提到,“今后斯录(陈垣《敦煌劫余录》)既出,国人获兹凭藉,宜益能取用材料以研求问题,勉作敦煌学之预流。庶几内可以不负此历劫仅存之国宝,外有以襄进世界之学术于将来”,回头看,在改革开放后学术工作重启的因缘际会中,一代学人孜孜以求的,就在于不让这一期待落空。这不由让人想到何兆武先生关于向达先生的一段回忆,1941年本科三年级时,他选修向达先生的印度通史课,曾问向先生,如果没有印度的影响,中国文化将是什么样子呢?向达答道,历史当其成为过去以后,再回过头去看,就是命定的了。何先生说,“多年来,每当读史书而发奇想时,总不免记起向先生这一非常之巧妙的答案,那巧妙得宛如一件完美无瑕的艺术品”。当时向达先生大概还不知道,自己不久以后将前往敦煌,天寒地冻中一待就是数月,开启敦煌学史上的重要一幕,而这一令何先生久久回味的妙答,似乎也刚好可以回应上世纪八九十年代荣新江老师在燕园经历的一段学术岁月。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073