一年前,习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合,是我们取得成功的最大法宝。并指出,“结合”打开了创新空间,“第二个结合”让我们掌握了思想和文化主动,并有力地作用于道路、理论和制度。更重要的是,“第二个结合”是又一次的思想解放。

最近,中华书局出版了中共中央党校(国家行政学院)张太原教授的党史著作《理想与革命:多重视野下的中国共产党百年史》。该书不仅从长时段、大格局,更从一瞬间、细微处,呈现了中国共产党百年成长的历史图景。书中对“两个结合”尤其是“第二个结合”的内涵与意义进行了细致解读,包括中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展、马克思主义和中华优秀传统文化的契合性、中国式现代化与中华民族现代文明等内容。本期推出的《传统的创造性转化与理论创新》即其中的一部分。

中华书局2024年4月出版

中国特色社会主义进入新时代,中国共产党在夯实中国式现代化道路的过程中,特别强调中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,尤其对马克思主义基本原理与中华优秀传统文化的结合有了更高的自觉。这种高度自觉来源于对马克思主义基本原理与中华优秀传统文化相通性的认知。在阐释马克思主义基本原理时,习近平经常引用中国古代的历史典故、经典诗词和名句加以佐证。在谈到执政者与人民的关系时,他引用了“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧”。在讲到领导干部要有人民情怀时,他引用了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,“但愿苍生俱温饱,不辞辛苦出深林”,“德莫高于爱民,行莫贱于害民”,“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,“善为国者,爱民如父母之爱子、兄之爱弟,闻其饥寒为之哀,见其劳苦为之悲”。在告诫领导干部要了解民情、体恤百姓、为百姓办实事时,他引用了“圣人无常心,以百姓之心为心”,“治政之要在于安民,安民之道在于察其疾苦”,“去民之患,如除腹心之疾”。

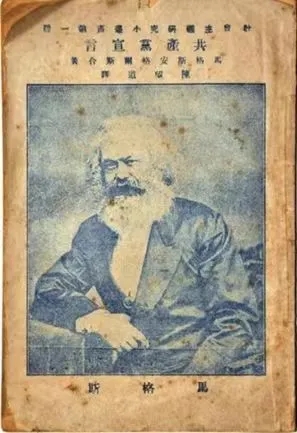

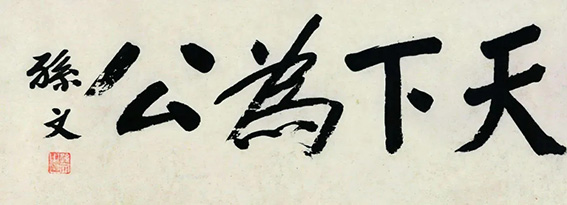

2021年7月,在庆祝中国共产党成立100周年大会上,习近平第一次明确提出把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合。中共十九届六中全会通过的决议作了进一步强调。在中共二十大报告中,他又作了进一步阐述:“只有把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义,才能正确回答时代和实践提出的重大问题,才能始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力。”这个新的“相结合”有充分的思想基础,特别是中华优秀传统文化与马克思主义基本原理,在价值倾向和思维习惯上存在多方面契合,“其中蕴含的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等,是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现,同科学社会主义价值观主张具有高度契合性”。没有“本民族历史文化沃土”对马克思主义的承载和滋养,马克思主义就不能中国化。“结合”的前提是彼此契合,相互契合才能有机结合。

习近平反复强调,要“坚持马克思主义同弘扬中华优秀传统文化有机结合起来”;“要特别重视挖掘中华五千年文明中的精华,把弘扬优秀传统文化同马克思主义立场观点方法结合起来”。这充分体现了对中国传统文化的清醒认知,也充分体现了把马克思主义的“思想精髓”与中国传统文化的“思想精华”相结合的高度自觉,并在新时代产生了一系列深具现代性的理论成果,以下略举几例。

其一,构建人类命运共同体。习近平表示,中国共产党将一如既往为全世界的和平安宁、共同发展、文明交流互鉴作贡献,“不仅愿意为中国人民造福,也愿意为世界各国人民造福”。“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议,鲜明体现出“天下为公”的胸怀和担当。中共二十大报告指出,世界“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,各国都要“行天下之大道”,“中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来”。马克思主义“为人类求解放”的思想明显蕴含其中。

其二,社会主义生态文明观。习近平指出,“生态环境是人类生存和发展的根基,生态环境变化直接影响文明兴衰演替”;“自然是生命之母,人与自然是生命共同体”;中国式现代化就是“人与自然和谐共生的现代化”;发展是执政兴国的第一要务,但发展不能以损害环境为代价,要“坚持绿水青山就是金山银山的理念”。作为当代中国马克思主义的重要内容,习近平生态文明思想鲜明体现了对“天人合一”“道法自然”“取之有度”等中华传统生态思想的创造性转化和创新性发展。

其三,坚持人民至上。习近平指出,“人民是历史进步的真正动力,群众是真正的英雄”。中共第三个历史决议指出:“党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民,人民是党执政兴国的最大底气。民心是最大的政治,正义是最强的力量。”中共二十大报告进一步指出:“江山就是人民,人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山,守的是人民的心。治国有常,利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。”不难发现,马克思主义人民观深深植根于中华优秀传统文化沃土之中。

其四,“共同富裕”思想的新发展。邓小平曾说,“社会主义不是少数人富起来、大多数人穷,不是那个样子。社会主义最大的优越性就是共同富裕”。习近平指出,中国共产党要“维护社会公平正义,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展”,“绝不能出现‘富者累巨万,而贫者食糟糠’的现象”,“共同富裕是全体人民共同富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义”。2021年2月,习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上指出,“‘治国之道,富民为始’。我们始终坚定人民立场,强调消除贫困、改善民生、实现共同富裕是社会主义的本质要求”。中共二十大报告进一步指出,“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,也是一个长期的历史过程”。如今,中国共产党已经制定了明确的奋斗目标:到本世纪中叶,“全体人民共同富裕基本实现”。中国共产党有关“共同富裕”的认识和表述,蕴含着大同社会和共产主义社会的理想生活景象和价值追求。

中共十八大以来,马克思主义基本原理与中华优秀传统文化相结合“巩固了文化主体性”,“创立新时代中国特色社会主义思想就是这一文化主体性的最有力体现”。以上四个成果只是这一思想的部分内容。经过马克思主义对中华传统文化的理性扬弃,传统中优秀的部分得以张扬,马克思主义成功激活了中华优秀传统文化的生命力,使之创造性转化为先进性和现代性的新文化。马克思主义和中华优秀传统文化“结合”的结果是互相成就,造就了一个有机统一的新的文化生命体,让马克思主义成为中国的,中华优秀传统文化成为现代的,让经由“结合”而形成的新文化成为中国式现代化的文化形态。

百年来,马克思主义同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合推动了中国共产党的创建和发展,而中国共产党的创建和发展又进一步推动“两个结合”。百年历史证明,中国共产党取得的一切成就都离不开“两个结合”。“两个结合”是中国共产党“取得成功的最大法宝”。在新的历史起点上,中国共产党将马克思主义同中华优秀传统文化相结合的高度自觉,自然会为全面建设社会主义现代化国家注入强大力量。

(摘自张太原《理想与革命:多重视野下的中国共产党百年史》第十二章《新时代历史性变革的几个光点》,中华书局2024年4月版。为方便阅读,略去注释)

自成立以来,中国共产党为实现理想社会的愿景,持续不断地进行革命性探索。不同于一般的通史性著作,本书由专而通,由点及面,从传统,从现代;从长时段,从一瞬间;从大格局,从细微处;从自身,从他者;自上而下,又自下而上;置身于内,又抽身于外;由“事”明“理”,释“理”晓“势”,以多重视野呈现中国共产党百年成长的历史图景。

延安整风的本相如何,又怎样改造了中国共产党?从蒋介石日记能看出中国共产党哪些优胜之处?如何看新中国前三十年?改革开放怎样改变了中国?中国共产党将走向何处去?……本书将为您一一解答。

了解、认识中国共产党的历史,不仅要看长时段,也要看一瞬间;不仅要看其自身,也要看他者;不仅要看大格局,也要看细微处……本书从不同角度为您详解中国共产党是怎样一路走来的。

这不仅仅是一部百年大党的历史,而是与新时代的每一个中国人息息相关,从中不但可以感悟自己何以成为自己,而且可以引示未来人生轨途!

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073