当前位置 > 媒体报道详细页

喋血皇城:唐文宗大和九年甘露之变发覆(上)

评论内容:

中唐以后,宦官掌控神策军军权,立君、弑君有如儿戏,宪宗、敬宗皆为宦官所弑。宪宗之孙唐文宗,启用近幸李训、郑注,谋诛宦官。大和九年十一月廿一,宰相李训上朝时诈称左金吾仗院内石榴树夜生甘露祥瑞,文宗令神策中尉仇士良等前往察看。宦官前往时,察觉暗中埋伏的金吾卫兵,宦官登殿夺回文宗后,关闭宫门,调动神策军大肆屠杀南衙百官,宰相王涯等无辜被族灭者十余家,史称“甘露之变”。

李训、郑注为诡谲多谋之人,率多机略,欲尽诛掌控十余万禁军的宦官权要,必须慎之又慎,当有周密的方案布置,绝非侥幸于一时。然而,由于事涉宫闱,史书多有隐讳,且多有歧疑。本文勾稽相关史料,结合出土文献,对这一事件进行全面的梳理,以期得出更为客观深入的认识。

文章节选自《神策军与中晚唐宦官政治》(增订本),原文较长,特分为上下篇推送,此为上篇:

甘露之变以李训欲尽诛宦官开始,以宦官诛灭朝官及郑注凤翔僚佐十余家结束。仇士良屠戮朝官的理由是王涯等南衙宰相密谋加害中尉,这在当时的诏令中有明确记载,故甘露之变常被定性为南衙北司之争。《旧唐书·舒元舆传》称“深谋诡算,荧惑主听,皆生于二凶也”。王涯、贾餗、舒元舆、李训四相之中,李训、舒元舆是主谋,此二人属文人近幸集团,不代表南衙朝官利益。王涯、贾餗虽然与李训、郑注相善,但二相权位已高,不愿意冒着族诛的风险进行政治赌博。事变后,王涯年七十余,徒步行至永昌里茶肆,被禁军擒获,贾餗素服诣兴安门,自言“为奸人所污”,对宦官还抱有幻想。又李训、郑注进用后,李德裕、路隋、李宗闵、李固言等宰相先后得罪贬逐,多数朝官对政局持观望态度,预谋其事的只有王璠、郭行余、罗立言等少数近幸。从参与者来看,用南衙北司之争来概括事变性质显然不够准确。

如前所述,甘露之变前李训、郑注运用分化瓦解、逐个击破的权术,成功地诛杀王守澄等元和宦官,为什么还要继续对宦官采取阖门诛杀这种极端手段?

首先我们应弄清李训、郑注发动甘露之变的目的是什么?

只要认真回顾一下文宗朝李训、郑注二人同宦官斗争的过程就不难发现,甘露之变正是此前李训、郑注依靠皇权,解决朋党和宦官问题的继续。根据先外朝后内廷的策略,李训、郑注通过借力打力,依次贬逐了李党、牛党,以及与之相结之杨承和、王守澄等。正如抽丝剥茧一样,宦官势力被逐个击破后,必然剩下最后一个借力的宦官无法触动。仇士良、鱼弘志作为新贵执掌神策军军权后,李训、郑注已没有办法通过分化击破的办法抑制他们。同宦官斗争的最后一步,必然会触及对神策军军权的争夺。仇士良等宦官也不可能拱手让出军权,因此,甘露之变具有其历史必然性。即使没有甘露之变,近幸集团和宦官集团也会围绕神策军控制权发生其他冲突。开成元年(836)四月,外间讹言“天子欲令宰相掌禁兵,已拜恩矣”,人情汹汹,文宗不得不面谕仇士良等。由此看来,甘露之变是因宰相谋夺中尉兵权而起也是当时人的普遍看法。甘露之变应该是文人近幸集团在皇权的庇护下,以夺取宦官典兵权为目的的一次宫廷政变。这也是我们理解甘露之变的重要关注点。

其一,在京城内搜罗可供调遣的武装力量。

德宗以后,左右神策军由两军中尉控制,北门诸军全统于宦官。李训、郑注要以武力剥夺宦官军权,有可能动用的只有宿卫南衙的左右金吾卫。金吾卫掌宫中及京城昼夜巡警之职,是中晚唐十二卫中唯一保留职事的南衙卫军。肃宗时李辅国掌禁军,欲选羽林骑士取代金吾卫。宰相李揆以南北军相互司察为由加以反对。德宗建中元年(780)曾以鸿胪寺所统左右威远营改隶金吾,进一步扩充其实力。与神策、六军类似,金吾卫也深受浮华风气侵染,官健人数时常缺员,但却是少数宦官未能直接控制的武力。为驭控金吾卫,李训引其党太府卿韩约为左金吾大将军。韩约曾出任过安南都护,是近幸集团中少数曾经领过兵的人。甘露之变发起时韩约到任仅三天,当日直接负责指挥的可能是地位仅次于韩约的左金吾将军李贞素。

金吾卫之外,长安城内的南衙兵尚有驻在外三坊的威远军,但此军过于僻远,平日人迹罕至,不宜用于密谋政变。除此之外,长安城内持有兵刃,可堪调遣的就是京兆府各县捕盗官,以及御史台的狱卒。杨虞卿被贬官后,李石代为京兆尹。事变前夕,李训将李石调为户部侍郎,判度支,以其党罗立言为京兆少尹,权知京兆尹。御史中丞李孝本为左街巡使,以控制御史台隶卒。

由于宦官权势强大,仅依靠金吾卫及京兆逻卒显然是不够的,还必须补充新鲜力量。中唐时外除节度使赴镇时可召募亲兵自随,藩镇亦可遣兵至京迎接新使。是年十一月,李训以其党大理卿郭行余为邠宁节度使,以王璠为太原节度使,二人对外托名召募亲兵,实则网罗京城豪侠,亦各聚兵数百人。李训、郑注集团不敢触动神策军,这些七拼八凑的乌合之众便是当时长安城内他们可以合法调度的所有武力。

在郑注出镇凤翔一事上,《新唐书》《通鉴》等史书多有微词,至有李训阴谋杀害郑注的谰言。吕思勉先生在《隋唐五代史》中曾有驳论,岑仲勉先生《通鉴隋唐纪比事质疑》“宦官党之口吻”条也认为此说皆宦官党捕风捉影之谰言,但仍有不少学者支持《通鉴》等书的说法。今按,《旧唐书》卷一六九《郑注传》云“盖与李训谋事有期,欲中外协势”,同书《李训传》云:“训虽为郑注引用,及禄位倶大,势不两立,托以中外应赴之谋,出注为凤翔节度。”《旧唐书》基本上承认郑注出镇凤翔是为了“中外应赴之谋”,同时也说李训郑注二人“禄位倶大,势不两立”,这一评价尚属中立。《新唐书》《通鉴》等书则载诛王守澄后,李训、郑注争功自满,至有李训欲杀郑注之事。

《新唐书》卷一七九《郑注传》:

俄检校尚书左仆射、凤翔陇右节度使,诏月入奏事。请僚属于训,训与舒元舆谋终杀注,虑其豪俊为助,更择台阁长厚者。以钱可复为副,李敬彝为司马,卢简能、萧杰为判官,卢弘茂为掌书记。

《新唐书》类似的记载不止一处,同书卷二〇七《仇士良传》记甘露之变后,昭义节度使刘从谏奏请王涯、贾餗之罪,言及“臣与训诛注,以注本宦竖所提挈,不使闻知”,《新唐书·郑注传》所谓“终杀注”或本于此。《通鉴》基本上沿袭《新唐书》相关记载。《通鉴》卷二四五文宗大和九年(835)七月丁巳条:

时人皆言郑注朝夕且为相,侍御史李甘扬言于朝曰:“ 白麻出,我必坏之于庭!”癸亥,贬甘封州司马。然李训亦忌注,不欲使为相,事竟寝。

同书同卷大和九年九月丁卯条:

李训虽因注得进,及势位俱盛,心颇忌注。谋欲中外协势以诛宦官,故出注于凤翔。其实俟既诛宦官,并图注也。

至于为什么出镇凤翔的是郑注而不是其他人,盖此集团中郑注是最佳人选。郑注长期在藩镇做幕僚,曾在王守澄安排下,位至昭义军副使,具有出镇地方的经验和资历。郑注最初为王守澄心腹,此种关系世人皆知。王守澄遇鸩月余后郑注出镇,可以达到两个效果。一是掩人耳目,制造郑注失去靠山受排挤的假象。二是为郑注以护丧为由率镇兵入京预作铺垫。甘露之变前,李训、郑注之间一直密切配合,不存在明显的裂痕。所谓李训、郑注交恶之说,当属社会谰言被史官误采信者。

其三,秘密结交昭义节度使刘从谏,作为外援。

昭义镇作为藩镇介入宫廷政争,是文宗朝一个重要的新现象。其实早在李训、郑注得势之前,昭义镇便与内廷宦官多有关系。穆宗长庆初,昭义监军刘承偕为郭太后养子,恃恩羞辱昭义节度使刘悟,谋夺其权,激起军乱,穆宗只得妥协退让,将刘承偕流放远州。刘悟卒后,其子刘从谏请袭节度使。朝臣认为昭义与河朔三镇不同,多主张不准其请,但是“宰相李逢吉、中尉王守澄受其赂,曲为奏请”,致其破例袭节。大和中刘从谏入朝,王守澄等又纵其归镇不问。大和八年(834),郑注因宋申锡案不为朝臣所容时,王守澄命刘从谏奏郑注为昭义行军司马,风声过去后郑注被征入朝。李训等选择昭义镇为外援,合谋诛除宦官,一方面是昭义军父子相承,为避免朝廷疑忌,急需在朝廷寻找政治靠山,另一方面郑注本人曾为刘从谏行军司马,二人早为故识。会昌中朝廷讨平刘稹后所降《诛张谷等告示中外敕》:“顷者刘从谏与李训、郑注结刎颈之交,济其奸谋,以图不轨。”从各方面的情况来看,昭义镇无疑是李训、郑注在藩镇中预置的力量,甚至在甘露之变失败后仍能发挥一定的威慑作用。

李训、郑注不仅在京城尽了最大努力网罗军队,还积极联络京城及凤翔、昭义等藩镇,为诛除两军中尉作了精密的部署。当日,李训、郑注至少设计了两种方案。第一种方案,甘露政变顺利实施,金吾卫伏兵杀死两军中尉等权宦,郭行余、王璠的方镇兵上殿保护文宗。文宗所做的就是在方镇兵的支持下,宣布两军中尉谋乱之类的罪名,慰抚神策军将领,从而将骚动控制在朝堂之内。这是最为理想的方案。由于金吾卫兵等实力寡弱,未必能悉数消灭两军中尉,一旦伏诛两军中尉失败,李训郑注还预备了第二种方案:一旦情况不妙,即以兵扈从文宗奔幸凤翔,然后固守待援,早有约定的昭义等方镇迅速起兵勤王。从事先计划上看,李训、郑注预计到政变的各种情况,基本上算是可进可退的良策。

据前考,在李训、郑注所能调动的军队中,真正具有一定战斗力的是郑注所掌握的凤翔兵。从某种意义上说,凤翔兵应该是甘露之变的核心主力。大和九年八月,有甘露降于紫宸殿前樱桃树上,文宗亲自采而尝之,百官称贺。文宗亲尝甘露,必是李训、郑注所导演,为后来伏诛宦官作准备。是年李训奏请沙汰僧尼,凤翔有五色云现于岐山,地近法门寺,又奏紫云见,献白雉。凤翔之地屡现祥瑞,带有很强的政治意味,或在为文宗临幸凤翔制造舆论。

先是,守澄死,以十一月葬浐水,注奏言:“守澄,国劳旧,愿身护丧。”因群宦者临送,欲以镇兵悉禽诛之。训畏注专其功,乃先五日举事。注率五百骑至扶风,令韩辽知其谋,奔武功。注闻训败,乃还。其属魏弘节劝注杀监军张仲清及大将贾克中等十余人,注惊挠不暇听。仲清与前少尹陆畅用其将李叔和策,访注计事,斩其首,兵皆溃去。注妻兄魏逢尤佻险,赞注为奸,数顾赇,为率更令、凤翔少尹。遣逢至京师与训约,被诛。可复等及亲卒千余人皆族矣。擢仲清内常侍,辽咸阳令,叔和检校太子宾客,赐钱千万,畅凤翔行军司马。

郑注至凤翔后,与李训的联络从未间断,《开成改元赦》有“魏逢驿骑来往”之句,充当信使的即是郑注妻兄魏逢。李训举事时郑注亦自凤翔率五百亲兵前往策应,这说明二人早有约定。《讨凤翔郑注德音》称:“诏旨既追,已离城邑,险谋且败,中途遽回,又迤逦使人迎接逆贼李训,稽之国宪,岂逭常刑。”郑注退归凤翔后,曾主动遣人迎接李训,李训、李孝本等人逃出城后皆奔凤翔,这也从侧面印证李训与郑注之间的合作关系。既然郑注出镇凤翔出自李训、郑注预谋,那么浐水护丧也应是二人的约定。我们注意到,所谓浐水之计,《新唐书》仅含糊其词地说“欲以镇兵悉禽诛之”,《通鉴》则进一步细述云“仍奏令内臣中尉以下尽集浐水送葬,注因阖门,令亲兵斧之”。《通鉴》此段记载问题颇多。浐水之原是一片开阔的墓地,根本不具备“阖门”的条件,郑注动手的地点应该仍在殿上。如以郑注亲兵代替动摇不定的王璠,事情或许完全是另一结局。郑注此行目的极为隐蔽,且其妻兄魏逢已至长安,为什么最后愆期不至呢? 《郑注传》有个非常关键却常被忽视的小人物,那就是闻风而逃的扶风令韩辽。韩辽擅自逃避,事后反因功擢为咸阳令。所谓的功劳可能是由于他的逃跑,郑注沿途供顿困难,最终未能如期赶往长安。郑注之兵失约不至,对李训等人是个严重打击,王璠、韩约等人临阵畏缩皆与此有直接关系。

(未完待续)

本书以神策军为切入点,以宦官政治为主线,以神策军的创建及其演进、宦官集团与内廷皇位之争、宦官集团与外廷官僚政治、宦官集团与地方政局为四个逻辑层面,系统地阐释了中晚唐政治秩序的重建及其演进过程,探讨宦官政治对五代及宋初国家权力结构的重要影响。

李训、郑注为诡谲多谋之人,率多机略,欲尽诛掌控十余万禁军的宦官权要,必须慎之又慎,当有周密的方案布置,绝非侥幸于一时。然而,由于事涉宫闱,史书多有隐讳,且多有歧疑。本文勾稽相关史料,结合出土文献,对这一事件进行全面的梳理,以期得出更为客观深入的认识。

文章节选自《神策军与中晚唐宦官政治》(增订本),原文较长,特分为上下篇推送,此为上篇:

《神策军与中晚唐宦官政治》(增订本),黄楼 著

中华书局2024年7月出版

李训郑注的连环谋略

大和九年(835)十一月二十一日,在李训、舒元舆的谋划下,左金吾大将军韩约谎称左金吾厅事石榴树上天降甘露,企图趁宦官前往察看时动用伏兵将宦官一网打尽,结果被宦官察觉,仇士良等指挥神策军大肆屠杀朝臣。王涯、贾餗、舒元舆、李训四宰相及郑注、王璠、郭行余、李孝本等皆被族诛,其他朝官、军士及凤翔郑注僚佐等前后遇害者两千余人。这就是中唐历史上尤为惨烈的甘露之变。甘露之变以李训欲尽诛宦官开始,以宦官诛灭朝官及郑注凤翔僚佐十余家结束。仇士良屠戮朝官的理由是王涯等南衙宰相密谋加害中尉,这在当时的诏令中有明确记载,故甘露之变常被定性为南衙北司之争。《旧唐书·舒元舆传》称“深谋诡算,荧惑主听,皆生于二凶也”。王涯、贾餗、舒元舆、李训四相之中,李训、舒元舆是主谋,此二人属文人近幸集团,不代表南衙朝官利益。王涯、贾餗虽然与李训、郑注相善,但二相权位已高,不愿意冒着族诛的风险进行政治赌博。事变后,王涯年七十余,徒步行至永昌里茶肆,被禁军擒获,贾餗素服诣兴安门,自言“为奸人所污”,对宦官还抱有幻想。又李训、郑注进用后,李德裕、路隋、李宗闵、李固言等宰相先后得罪贬逐,多数朝官对政局持观望态度,预谋其事的只有王璠、郭行余、罗立言等少数近幸。从参与者来看,用南衙北司之争来概括事变性质显然不够准确。

如前所述,甘露之变前李训、郑注运用分化瓦解、逐个击破的权术,成功地诛杀王守澄等元和宦官,为什么还要继续对宦官采取阖门诛杀这种极端手段?

首先我们应弄清李训、郑注发动甘露之变的目的是什么?

只要认真回顾一下文宗朝李训、郑注二人同宦官斗争的过程就不难发现,甘露之变正是此前李训、郑注依靠皇权,解决朋党和宦官问题的继续。根据先外朝后内廷的策略,李训、郑注通过借力打力,依次贬逐了李党、牛党,以及与之相结之杨承和、王守澄等。正如抽丝剥茧一样,宦官势力被逐个击破后,必然剩下最后一个借力的宦官无法触动。仇士良、鱼弘志作为新贵执掌神策军军权后,李训、郑注已没有办法通过分化击破的办法抑制他们。同宦官斗争的最后一步,必然会触及对神策军军权的争夺。仇士良等宦官也不可能拱手让出军权,因此,甘露之变具有其历史必然性。即使没有甘露之变,近幸集团和宦官集团也会围绕神策军控制权发生其他冲突。开成元年(836)四月,外间讹言“天子欲令宰相掌禁兵,已拜恩矣”,人情汹汹,文宗不得不面谕仇士良等。由此看来,甘露之变是因宰相谋夺中尉兵权而起也是当时人的普遍看法。甘露之变应该是文人近幸集团在皇权的庇护下,以夺取宦官典兵权为目的的一次宫廷政变。这也是我们理解甘露之变的重要关注点。

唐代彩绘武士俑,宁夏博物馆藏

甘露之变前李训、郑注手中没有掌握一兵一卒,主要运用自己政治权术,借助左右军的矛盾达到自己的政治目的。欲除去两军中尉,比较可行的办法是借助两军之外的军队进行军事政变。为了达到这个目的,李训、郑注从长安到藩镇都作了相当周密的部署。其一,在京城内搜罗可供调遣的武装力量。

德宗以后,左右神策军由两军中尉控制,北门诸军全统于宦官。李训、郑注要以武力剥夺宦官军权,有可能动用的只有宿卫南衙的左右金吾卫。金吾卫掌宫中及京城昼夜巡警之职,是中晚唐十二卫中唯一保留职事的南衙卫军。肃宗时李辅国掌禁军,欲选羽林骑士取代金吾卫。宰相李揆以南北军相互司察为由加以反对。德宗建中元年(780)曾以鸿胪寺所统左右威远营改隶金吾,进一步扩充其实力。与神策、六军类似,金吾卫也深受浮华风气侵染,官健人数时常缺员,但却是少数宦官未能直接控制的武力。为驭控金吾卫,李训引其党太府卿韩约为左金吾大将军。韩约曾出任过安南都护,是近幸集团中少数曾经领过兵的人。甘露之变发起时韩约到任仅三天,当日直接负责指挥的可能是地位仅次于韩约的左金吾将军李贞素。

金吾卫之外,长安城内的南衙兵尚有驻在外三坊的威远军,但此军过于僻远,平日人迹罕至,不宜用于密谋政变。除此之外,长安城内持有兵刃,可堪调遣的就是京兆府各县捕盗官,以及御史台的狱卒。杨虞卿被贬官后,李石代为京兆尹。事变前夕,李训将李石调为户部侍郎,判度支,以其党罗立言为京兆少尹,权知京兆尹。御史中丞李孝本为左街巡使,以控制御史台隶卒。

由于宦官权势强大,仅依靠金吾卫及京兆逻卒显然是不够的,还必须补充新鲜力量。中唐时外除节度使赴镇时可召募亲兵自随,藩镇亦可遣兵至京迎接新使。是年十一月,李训以其党大理卿郭行余为邠宁节度使,以王璠为太原节度使,二人对外托名召募亲兵,实则网罗京城豪侠,亦各聚兵数百人。李训、郑注集团不敢触动神策军,这些七拼八凑的乌合之众便是当时长安城内他们可以合法调度的所有武力。

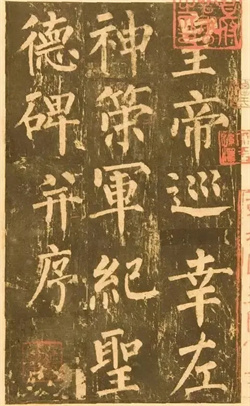

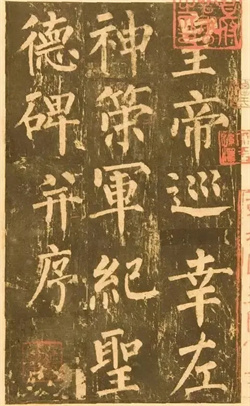

柳公权神策军碑(局部)

其二,出郑注为凤翔节度使。

京城神策军完全为宦官控制的情况下,李训郑注只能向临近长安的地区寻求军事支援。顺宗时王叔文集团谋夺宦官兵权,以范希朝为京西神策行营节度使,结果京西诸城镇神策军接受宦官密令,不以兵隶希朝,直接导致了王叔文集团的覆灭。李训、郑注吸取教训,不再寻求京西神策城镇的支持,而是在政变前出郑注为凤翔节度使,企图以凤翔镇镇兵为依托,内外呼应,共同举事。在郑注出镇凤翔一事上,《新唐书》《通鉴》等史书多有微词,至有李训阴谋杀害郑注的谰言。吕思勉先生在《隋唐五代史》中曾有驳论,岑仲勉先生《通鉴隋唐纪比事质疑》“宦官党之口吻”条也认为此说皆宦官党捕风捉影之谰言,但仍有不少学者支持《通鉴》等书的说法。今按,《旧唐书》卷一六九《郑注传》云“盖与李训谋事有期,欲中外协势”,同书《李训传》云:“训虽为郑注引用,及禄位倶大,势不两立,托以中外应赴之谋,出注为凤翔节度。”《旧唐书》基本上承认郑注出镇凤翔是为了“中外应赴之谋”,同时也说李训郑注二人“禄位倶大,势不两立”,这一评价尚属中立。《新唐书》《通鉴》等书则载诛王守澄后,李训、郑注争功自满,至有李训欲杀郑注之事。

《新唐书》卷一七九《郑注传》:

俄检校尚书左仆射、凤翔陇右节度使,诏月入奏事。请僚属于训,训与舒元舆谋终杀注,虑其豪俊为助,更择台阁长厚者。以钱可复为副,李敬彝为司马,卢简能、萧杰为判官,卢弘茂为掌书记。

《新唐书》类似的记载不止一处,同书卷二〇七《仇士良传》记甘露之变后,昭义节度使刘从谏奏请王涯、贾餗之罪,言及“臣与训诛注,以注本宦竖所提挈,不使闻知”,《新唐书·郑注传》所谓“终杀注”或本于此。《通鉴》基本上沿袭《新唐书》相关记载。《通鉴》卷二四五文宗大和九年(835)七月丁巳条:

时人皆言郑注朝夕且为相,侍御史李甘扬言于朝曰:“ 白麻出,我必坏之于庭!”癸亥,贬甘封州司马。然李训亦忌注,不欲使为相,事竟寝。

同书同卷大和九年九月丁卯条:

李训虽因注得进,及势位俱盛,心颇忌注。谋欲中外协势以诛宦官,故出注于凤翔。其实俟既诛宦官,并图注也。

《资治通鉴》标点本

司马光政治上敌视李训、郑注,此两处议论多经不住推敲。郑注不得为相是诸多因素造成的,并非出于李训的猜忌。首先,郑注出身贱微,以医术进用。伎术官在唐代是深受歧视的群体;其次,郑注曾是王守澄亲信爪牙。这两点决定了郑注拜相不可能被朝臣所接受。不但如此,文宗对二人的态度也迥然有异。李训与文宗一见如故,很快即被引入翰林院,代行宰相之权。郑注则“好服鹿裘,以隐沦自处,上以师友待之”。从朝臣及文宗两个方面来衡量,郑注均无入相的可能,《通鉴》等将郑注未为宰相归于李训的猜忌是没有根据的。至于为什么出镇凤翔的是郑注而不是其他人,盖此集团中郑注是最佳人选。郑注长期在藩镇做幕僚,曾在王守澄安排下,位至昭义军副使,具有出镇地方的经验和资历。郑注最初为王守澄心腹,此种关系世人皆知。王守澄遇鸩月余后郑注出镇,可以达到两个效果。一是掩人耳目,制造郑注失去靠山受排挤的假象。二是为郑注以护丧为由率镇兵入京预作铺垫。甘露之变前,李训、郑注之间一直密切配合,不存在明显的裂痕。所谓李训、郑注交恶之说,当属社会谰言被史官误采信者。

其三,秘密结交昭义节度使刘从谏,作为外援。

昭义镇作为藩镇介入宫廷政争,是文宗朝一个重要的新现象。其实早在李训、郑注得势之前,昭义镇便与内廷宦官多有关系。穆宗长庆初,昭义监军刘承偕为郭太后养子,恃恩羞辱昭义节度使刘悟,谋夺其权,激起军乱,穆宗只得妥协退让,将刘承偕流放远州。刘悟卒后,其子刘从谏请袭节度使。朝臣认为昭义与河朔三镇不同,多主张不准其请,但是“宰相李逢吉、中尉王守澄受其赂,曲为奏请”,致其破例袭节。大和中刘从谏入朝,王守澄等又纵其归镇不问。大和八年(834),郑注因宋申锡案不为朝臣所容时,王守澄命刘从谏奏郑注为昭义行军司马,风声过去后郑注被征入朝。李训等选择昭义镇为外援,合谋诛除宦官,一方面是昭义军父子相承,为避免朝廷疑忌,急需在朝廷寻找政治靠山,另一方面郑注本人曾为刘从谏行军司马,二人早为故识。会昌中朝廷讨平刘稹后所降《诛张谷等告示中外敕》:“顷者刘从谏与李训、郑注结刎颈之交,济其奸谋,以图不轨。”从各方面的情况来看,昭义镇无疑是李训、郑注在藩镇中预置的力量,甚至在甘露之变失败后仍能发挥一定的威慑作用。

李训、郑注不仅在京城尽了最大努力网罗军队,还积极联络京城及凤翔、昭义等藩镇,为诛除两军中尉作了精密的部署。当日,李训、郑注至少设计了两种方案。第一种方案,甘露政变顺利实施,金吾卫伏兵杀死两军中尉等权宦,郭行余、王璠的方镇兵上殿保护文宗。文宗所做的就是在方镇兵的支持下,宣布两军中尉谋乱之类的罪名,慰抚神策军将领,从而将骚动控制在朝堂之内。这是最为理想的方案。由于金吾卫兵等实力寡弱,未必能悉数消灭两军中尉,一旦伏诛两军中尉失败,李训郑注还预备了第二种方案:一旦情况不妙,即以兵扈从文宗奔幸凤翔,然后固守待援,早有约定的昭义等方镇迅速起兵勤王。从事先计划上看,李训、郑注预计到政变的各种情况,基本上算是可进可退的良策。

据前考,在李训、郑注所能调动的军队中,真正具有一定战斗力的是郑注所掌握的凤翔兵。从某种意义上说,凤翔兵应该是甘露之变的核心主力。大和九年八月,有甘露降于紫宸殿前樱桃树上,文宗亲自采而尝之,百官称贺。文宗亲尝甘露,必是李训、郑注所导演,为后来伏诛宦官作准备。是年李训奏请沙汰僧尼,凤翔有五色云现于岐山,地近法门寺,又奏紫云见,献白雉。凤翔之地屡现祥瑞,带有很强的政治意味,或在为文宗临幸凤翔制造舆论。

唐李思训绘《京畿瑞雪图》(局部)

《新唐书》卷一七九《郑注传》:先是,守澄死,以十一月葬浐水,注奏言:“守澄,国劳旧,愿身护丧。”因群宦者临送,欲以镇兵悉禽诛之。训畏注专其功,乃先五日举事。注率五百骑至扶风,令韩辽知其谋,奔武功。注闻训败,乃还。其属魏弘节劝注杀监军张仲清及大将贾克中等十余人,注惊挠不暇听。仲清与前少尹陆畅用其将李叔和策,访注计事,斩其首,兵皆溃去。注妻兄魏逢尤佻险,赞注为奸,数顾赇,为率更令、凤翔少尹。遣逢至京师与训约,被诛。可复等及亲卒千余人皆族矣。擢仲清内常侍,辽咸阳令,叔和检校太子宾客,赐钱千万,畅凤翔行军司马。

郑注至凤翔后,与李训的联络从未间断,《开成改元赦》有“魏逢驿骑来往”之句,充当信使的即是郑注妻兄魏逢。李训举事时郑注亦自凤翔率五百亲兵前往策应,这说明二人早有约定。《讨凤翔郑注德音》称:“诏旨既追,已离城邑,险谋且败,中途遽回,又迤逦使人迎接逆贼李训,稽之国宪,岂逭常刑。”郑注退归凤翔后,曾主动遣人迎接李训,李训、李孝本等人逃出城后皆奔凤翔,这也从侧面印证李训与郑注之间的合作关系。既然郑注出镇凤翔出自李训、郑注预谋,那么浐水护丧也应是二人的约定。我们注意到,所谓浐水之计,《新唐书》仅含糊其词地说“欲以镇兵悉禽诛之”,《通鉴》则进一步细述云“仍奏令内臣中尉以下尽集浐水送葬,注因阖门,令亲兵斧之”。《通鉴》此段记载问题颇多。浐水之原是一片开阔的墓地,根本不具备“阖门”的条件,郑注动手的地点应该仍在殿上。如以郑注亲兵代替动摇不定的王璠,事情或许完全是另一结局。郑注此行目的极为隐蔽,且其妻兄魏逢已至长安,为什么最后愆期不至呢? 《郑注传》有个非常关键却常被忽视的小人物,那就是闻风而逃的扶风令韩辽。韩辽擅自逃避,事后反因功擢为咸阳令。所谓的功劳可能是由于他的逃跑,郑注沿途供顿困难,最终未能如期赶往长安。郑注之兵失约不至,对李训等人是个严重打击,王璠、韩约等人临阵畏缩皆与此有直接关系。

(未完待续)

黄楼 著

32开 精装

978-7-101-16658-3

158.00元

在安史之乱的刺激下,经过一系列演变,宦官势力最终攫取了“天子亲兵”神策军的军权。这在中国历史上绝无仅有,也直接促成了中晚唐宦官政治的出现。宦官集团凭借军权,立君弑君,政变屡起,波云诡谲;君主不甘受制于宦官,数次起用近幸之臣,谋诛宦官而不可得;当皇权不振之时,官僚集团也多依附宦官,或意图中兴,或朋比苟安,双方党争连绵不绝。本书以神策军为切入点,以宦官政治为主线,以神策军的创建及其演进、宦官集团与内廷皇位之争、宦官集团与外廷官僚政治、宦官集团与地方政局为四个逻辑层面,系统地阐释了中晚唐政治秩序的重建及其演进过程,探讨宦官政治对五代及宋初国家权力结构的重要影响。

(统筹:一北;编辑:思岐)

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073