漫牵方寸度金针 ——读《印篆里的中国》

评论内容:

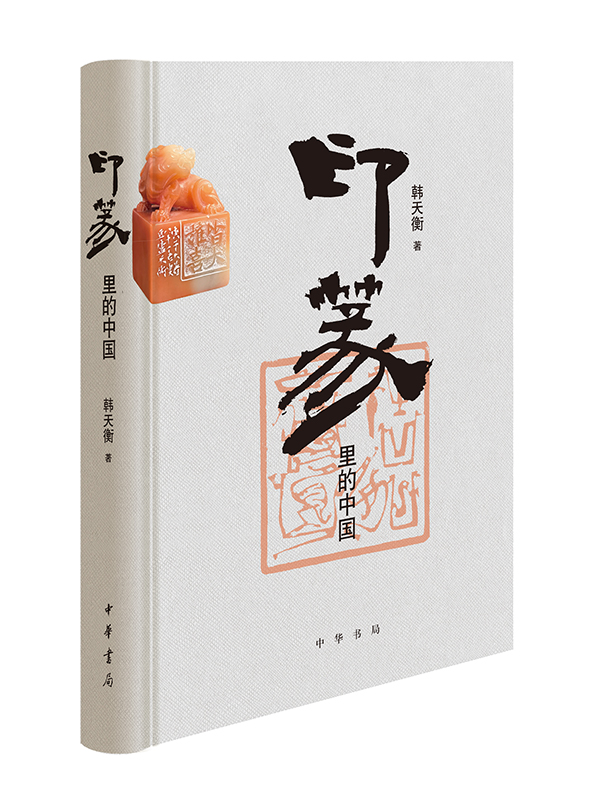

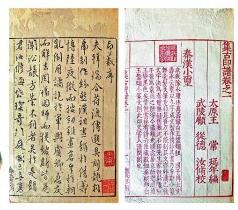

《印薮》。明万历三年(1575)顾从德委托罗王常辑,此谱是据《顾氏集古印谱》原拓本扩充、以木版翻摹而成。谱前有王穉登序,自王氏始易之曰“印薮”,故名。图片选自《印篆里的中国》

《印薮》。明万历三年(1575)顾从德委托罗王常辑,此谱是据《顾氏集古印谱》原拓本扩充、以木版翻摹而成。谱前有王穉登序,自王氏始易之曰“印薮”,故名。图片选自《印篆里的中国》

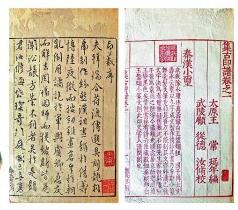

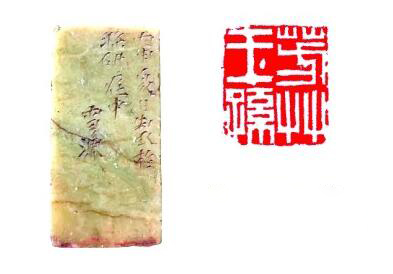

何震刻“芳草王孙”石印。这方明代青田石印,带“雪渔”(何震)款,印面刻“芳草王孙”,篆法师汉,用刀峻劲,线条多何震所惯有的燕尾习气。图片选自《印篆里的中国》

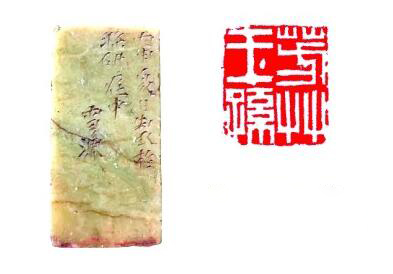

关中侯印。魏晋以前的纯金官印至今仅见60钮左右。此三国魏“关中侯印”重达138克,弥足珍贵。图片选自《印篆里的中国》

关中侯印。魏晋以前的纯金官印至今仅见60钮左右。此三国魏“关中侯印”重达138克,弥足珍贵。图片选自《印篆里的中国》

书法和篆刻是最具中国本土特色的两门艺术,20世纪的书法创作,优劣见仁见智;篆刻经营虽只在方寸之间,其成就却远超古人,对此评论家皆无异辞。自吴昌硕以来,杰出者指不胜屈,韩天衡先生也是开风气的大师之一。天衡先生书画印三通,篆刻尤其精绝,具体成就涉及印学、印艺、印话三个方面。

相对于书法,文人留意篆刻较晚,专题研究大约开始于元代吾丘衍的《学古编》,其后诸书仍以泛论为主,直到沙孟海的《印学史》和罗福颐的《古玺印概论》,才开始用现代学术语言诠释印章。天衡先生最早的印学著作是编订《历代印学论文选》(西泠印社),虽然有清代顾湘《篆学琐著》这样的印章文献汇编在先,《历代印学论文选》仍见选者的旨趣。不仅提要切中肯綮,细节考订、印款释文皆有可称,谢稚柳先生谓“孜孜校勘,辨析舛讹,考释疑端,得六十万言,既赡且精,诚为古今印学丛书之大观”,确非虚誉。

在编选印学论文的同时,天衡先生又将印学人物的生卒及重要活动、印坛重大事件、部分印章作品,编制为《中国印学年表》(上海书画出版社),并多次增补,迄今仍有续作。用他自己的话说:“偶有所得,必彻宵达旦,一一录之,身乏心劳而独多小民暴富之乐。”

周亮工《印人传》将篆刻分为猛利与和平两派,前者以吴昌硕为代表,后者赵叔孺是领军人物。若以绘事为譬喻,吴昌硕是写意大师,赵叔孺则是工笔圣手。虽然两派并无轩轾,论及艺术表现力,尤其是创作者个性展现,工整一派稍有逊色。天衡先生出自赵叔孺弟子方介堪门下,元朱、玉印、鸟虫篆皆师承有自。而成就最终如沙孟海所言,“为现代印学开辟一新境界”,更得益于方去疾先生的鼓励。

在早年出版的《韩天衡印选》后记中,天衡先生讲到一则小故事,说自己23岁时以印稿请教方去疾先生,先生认真检视以后说:“你可以变啦。”韩虽然谦称“我怕基础不够”,而一粒“变”的种子从此播下,最终开花结果。我在1996年动笔写《近代印坛点将录》,引述这一事件说:“正是此一‘变’字成就韩天衡,恰如《水浒传》‘洪太尉揭开天师符’,他日倘有好事者续作此《点将录》,必取天衡坐第一把交椅无疑。”当时,有赞语说:“识韩慧眼金针度,木棉袈裟托付初。”

天衡先生的篆刻、章法、刀法皆形成极富个人特色的艺术语言,尤其可贵的是,他对这些技术问题进行理论总结,并从不吝以文字和讲座的形式,将自己的心得传授。如孙慰祖先生所言:“韩老师始终在做普及的事情,尽管他在专业领域处于最前沿地位,但他热衷于做一些普及的事情,始终不忘这一点。从1984年初开始,他到学校去上课,创办面向全国的函授班。这一方面的成果,对当代篆刻,特别是几代年轻人的成长和整个中国印坛当代的技法、语言体系的构建,起了非常重要的主导性作用。”

天衡先生于印学的第三项贡献是印话。与诗话一样,印话不仅仅是印人、印事的八卦掌故,只言片语间皆有深刻的文化内涵可供引申。印话的水平浅深与著作者的学养、识断、闻见、文采有关,早年出版的《天衡印话》可称杰作。

当下是轻阅读时代,读者对长篇大论兴趣不大,中华书局推出天衡先生新著《印篆里的中国》,深入浅出地向大众介绍印学文化,正符合“笔墨随时代”的旨趣。

《印篆里的中国》分为三部分,与天衡先生印学、印艺、印话三项成果对应。上编“印篆源流”,用讲谈的语气讨论印学史的关键问题,设问有趣,比如流派印章何以发端于明代,印章文化何以兴盛于江南。回答也恳切,以明清流派印兴起为例,天衡先生提到明代中后期开始古玺印收藏风气,秦汉古印谱的钤拓出版,青田石成为印材之主流,再加上文人出于“崇古闲适”目的参与篆刻游戏,于是“这几个因素凑到一起,篆刻艺术不产生第二个高峰也难”。

本部分以“二十印人五百年”为题,对明清印学史高度概括,小标题足见中心思想。比如500年间“勇猛精进的出新者”,仅有如下数家:文彭、何震涤荡格局;汪关、朱简、苏宣开辟新腔;西泠八大家;巨匠邓石如;与时俱进赵之谦;自成一家吴昌硕;近代名家齐白石。其他皆属于“安于现状的守垒者”。而且断言:“为数寥寥而标志着时代的创新家,在青史上添写了光辉的一页又一页,开创和续写着一部流光溢彩的流派篆刻艺术的发展史和创新史。”这是非常有创见的艺术史观。

具体细节也颇多妙论,比如论西泠八家,丁敬为鼻祖,其“风格之新、影响之巨、声誉之隆、追随者之多,均使古人望尘莫及”;钱松虽然从浙派得法,而“所作似稚拙而实精妙,似懈怠而实庄严,意取清逸古淡,洗尽了作家习气”,认为“倘以艺术的特征来观察,把钱松推上八家的交椅是欠妥的”。对钱松而言,“这非但不是一种荣誉,反而似是对他艺术成就的一种贬低”;说赵之琛“师法丁敬,最为精能熟练,但熟不返生,熟不求变,势必溃烂”。

中篇“知行合一”,谈论印艺。以自己的从艺经历为线索,依次列出立志与排难、寂寞与灿烂、卡壳与闯关、印里与印外、秀美与雄遒、刀石与笔墨、传统与创新、刻苦与天赋、技法与文化、表扬与批评、专一与旁通、开花与结果、“束缚”与“破束缚”等若干矛盾对立,加上治印忌草率、忌偏食、忌去古、忌匠气、忌单一、忌自满,合为“习篆二十法”。

二十法全是推心置腹的老实言论,丝毫没有故弄玄虚。比如“忌草率”中讲道:“我年轻的时候想法很幼稚,刻印常不写稿,涂上墨,拿起刀来就刻,表现自己的本事。三十几岁时在李可染先生家里,李老和我交情很深,谈得也很投缘。他让我刻印,我想就当场完成吧。十分钟刻了三方,李可染先生还表扬我。出门的时候他对我说:‘天衡,我送你一句话,叫作天才不可仗恃。’这句话对我后半生的影响很大。”

同样地,天衡先生对运刀与刀法、细节收拾、临摹前人作品,乃至印材,都有详细介绍,最值得一提的是“钤印小谈”。与书画创作不同,篆刻艺术的“成品”其实是钤盖在纸上的印蜕,这一环节未必都由创作者完成,不恰当的钤盖方式令作品减色。所谓“钤印之法”,其实是篆刻家对印章拥有者的“付嘱”。以前赵之谦为潘祖荫刻了不少巨印,曾写信反复叮嘱“盖印之法”,可见其重要性。相对来说,本节内容略显简略,且几乎没有图例,如果天衡先生得暇,或可以将之拓展为一册专谈盖印的图文并茂小书,嘉惠后学。

下篇“印人印事”,属于印话性质。利用图式分析邓石如“江流有声断岸千尺”巨印的章法安排;介绍吴让之自用方竹四面印和晚年遗作;考证吴昌硕晚年代刀人;评价钱瘦铁为“超级印人”;介绍恩师方介堪轶事;探讨来楚生艺术成就。最后殿以“豆庐印章故事”,讲述收藏赏玩中的小发现。附带一说,安排在中编最末的“鉴印散记”,实质上也属于印话,或许可以与印章故事合并放在下编,则体例更加完备。

《印篆里的中国》在天衡先生众多著作中,篇幅不算宏大,印学、印艺、印话,精华三合一,无愧度人的金针。遂拈吴梦窗《惜秋华·七夕》的结句“度金针、漫牵方寸”,倒乙用作小文的标题。言犹未尽,又集明贤句为赞语:“韩山牧老尽清闲(李穑),不惜金针度世间(陈献章)。选石全凭方寸地(成鹫),更添彩笔写峥潺(龚鼎孳)。”

(作者:王家葵,系四川省书法协会副主席)

何震刻“芳草王孙”石印。这方明代青田石印,带“雪渔”(何震)款,印面刻“芳草王孙”,篆法师汉,用刀峻劲,线条多何震所惯有的燕尾习气。图片选自《印篆里的中国》

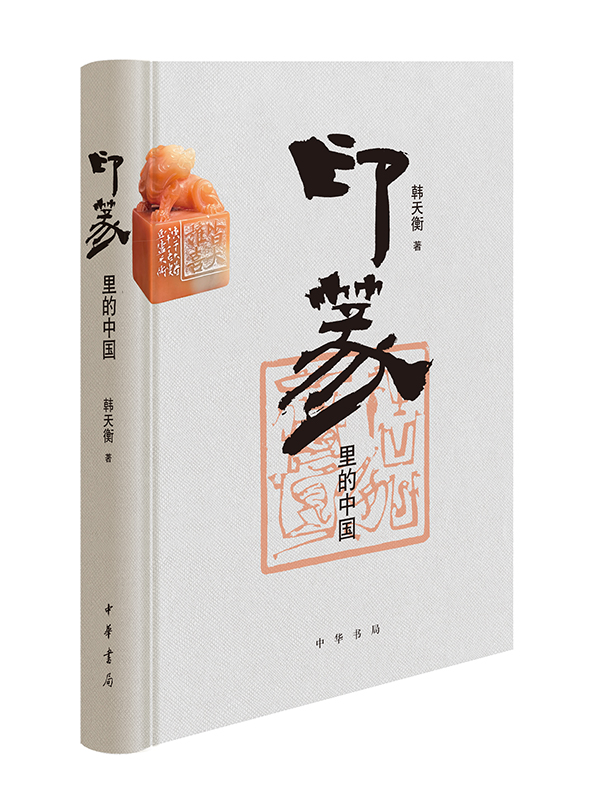

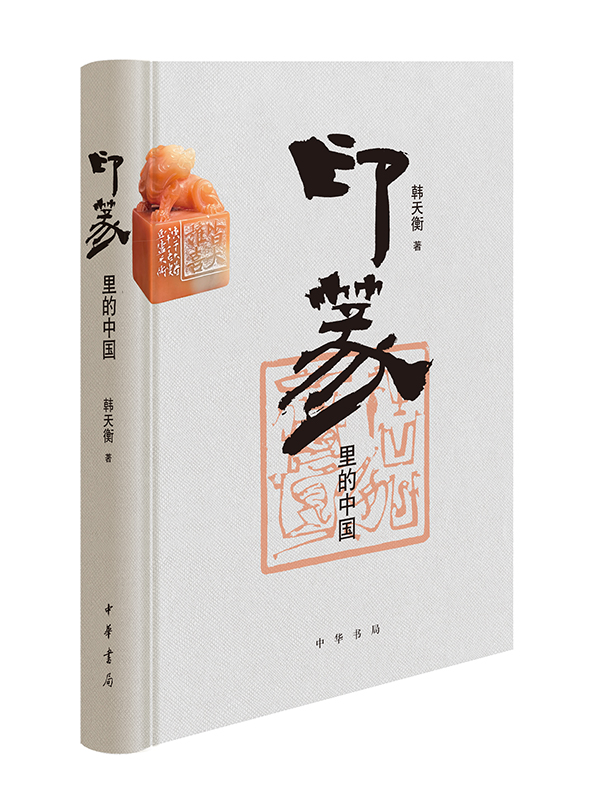

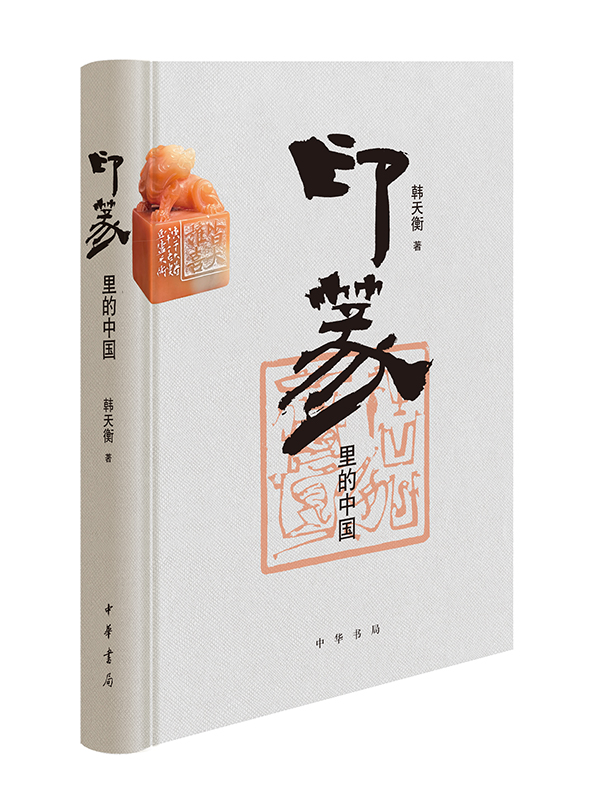

《印篆里的中国》韩天衡 著 中华书局

书法和篆刻是最具中国本土特色的两门艺术,20世纪的书法创作,优劣见仁见智;篆刻经营虽只在方寸之间,其成就却远超古人,对此评论家皆无异辞。自吴昌硕以来,杰出者指不胜屈,韩天衡先生也是开风气的大师之一。天衡先生书画印三通,篆刻尤其精绝,具体成就涉及印学、印艺、印话三个方面。

相对于书法,文人留意篆刻较晚,专题研究大约开始于元代吾丘衍的《学古编》,其后诸书仍以泛论为主,直到沙孟海的《印学史》和罗福颐的《古玺印概论》,才开始用现代学术语言诠释印章。天衡先生最早的印学著作是编订《历代印学论文选》(西泠印社),虽然有清代顾湘《篆学琐著》这样的印章文献汇编在先,《历代印学论文选》仍见选者的旨趣。不仅提要切中肯綮,细节考订、印款释文皆有可称,谢稚柳先生谓“孜孜校勘,辨析舛讹,考释疑端,得六十万言,既赡且精,诚为古今印学丛书之大观”,确非虚誉。

在编选印学论文的同时,天衡先生又将印学人物的生卒及重要活动、印坛重大事件、部分印章作品,编制为《中国印学年表》(上海书画出版社),并多次增补,迄今仍有续作。用他自己的话说:“偶有所得,必彻宵达旦,一一录之,身乏心劳而独多小民暴富之乐。”

周亮工《印人传》将篆刻分为猛利与和平两派,前者以吴昌硕为代表,后者赵叔孺是领军人物。若以绘事为譬喻,吴昌硕是写意大师,赵叔孺则是工笔圣手。虽然两派并无轩轾,论及艺术表现力,尤其是创作者个性展现,工整一派稍有逊色。天衡先生出自赵叔孺弟子方介堪门下,元朱、玉印、鸟虫篆皆师承有自。而成就最终如沙孟海所言,“为现代印学开辟一新境界”,更得益于方去疾先生的鼓励。

在早年出版的《韩天衡印选》后记中,天衡先生讲到一则小故事,说自己23岁时以印稿请教方去疾先生,先生认真检视以后说:“你可以变啦。”韩虽然谦称“我怕基础不够”,而一粒“变”的种子从此播下,最终开花结果。我在1996年动笔写《近代印坛点将录》,引述这一事件说:“正是此一‘变’字成就韩天衡,恰如《水浒传》‘洪太尉揭开天师符’,他日倘有好事者续作此《点将录》,必取天衡坐第一把交椅无疑。”当时,有赞语说:“识韩慧眼金针度,木棉袈裟托付初。”

天衡先生的篆刻、章法、刀法皆形成极富个人特色的艺术语言,尤其可贵的是,他对这些技术问题进行理论总结,并从不吝以文字和讲座的形式,将自己的心得传授。如孙慰祖先生所言:“韩老师始终在做普及的事情,尽管他在专业领域处于最前沿地位,但他热衷于做一些普及的事情,始终不忘这一点。从1984年初开始,他到学校去上课,创办面向全国的函授班。这一方面的成果,对当代篆刻,特别是几代年轻人的成长和整个中国印坛当代的技法、语言体系的构建,起了非常重要的主导性作用。”

天衡先生于印学的第三项贡献是印话。与诗话一样,印话不仅仅是印人、印事的八卦掌故,只言片语间皆有深刻的文化内涵可供引申。印话的水平浅深与著作者的学养、识断、闻见、文采有关,早年出版的《天衡印话》可称杰作。

当下是轻阅读时代,读者对长篇大论兴趣不大,中华书局推出天衡先生新著《印篆里的中国》,深入浅出地向大众介绍印学文化,正符合“笔墨随时代”的旨趣。

《印篆里的中国》分为三部分,与天衡先生印学、印艺、印话三项成果对应。上编“印篆源流”,用讲谈的语气讨论印学史的关键问题,设问有趣,比如流派印章何以发端于明代,印章文化何以兴盛于江南。回答也恳切,以明清流派印兴起为例,天衡先生提到明代中后期开始古玺印收藏风气,秦汉古印谱的钤拓出版,青田石成为印材之主流,再加上文人出于“崇古闲适”目的参与篆刻游戏,于是“这几个因素凑到一起,篆刻艺术不产生第二个高峰也难”。

本部分以“二十印人五百年”为题,对明清印学史高度概括,小标题足见中心思想。比如500年间“勇猛精进的出新者”,仅有如下数家:文彭、何震涤荡格局;汪关、朱简、苏宣开辟新腔;西泠八大家;巨匠邓石如;与时俱进赵之谦;自成一家吴昌硕;近代名家齐白石。其他皆属于“安于现状的守垒者”。而且断言:“为数寥寥而标志着时代的创新家,在青史上添写了光辉的一页又一页,开创和续写着一部流光溢彩的流派篆刻艺术的发展史和创新史。”这是非常有创见的艺术史观。

具体细节也颇多妙论,比如论西泠八家,丁敬为鼻祖,其“风格之新、影响之巨、声誉之隆、追随者之多,均使古人望尘莫及”;钱松虽然从浙派得法,而“所作似稚拙而实精妙,似懈怠而实庄严,意取清逸古淡,洗尽了作家习气”,认为“倘以艺术的特征来观察,把钱松推上八家的交椅是欠妥的”。对钱松而言,“这非但不是一种荣誉,反而似是对他艺术成就的一种贬低”;说赵之琛“师法丁敬,最为精能熟练,但熟不返生,熟不求变,势必溃烂”。

中篇“知行合一”,谈论印艺。以自己的从艺经历为线索,依次列出立志与排难、寂寞与灿烂、卡壳与闯关、印里与印外、秀美与雄遒、刀石与笔墨、传统与创新、刻苦与天赋、技法与文化、表扬与批评、专一与旁通、开花与结果、“束缚”与“破束缚”等若干矛盾对立,加上治印忌草率、忌偏食、忌去古、忌匠气、忌单一、忌自满,合为“习篆二十法”。

二十法全是推心置腹的老实言论,丝毫没有故弄玄虚。比如“忌草率”中讲道:“我年轻的时候想法很幼稚,刻印常不写稿,涂上墨,拿起刀来就刻,表现自己的本事。三十几岁时在李可染先生家里,李老和我交情很深,谈得也很投缘。他让我刻印,我想就当场完成吧。十分钟刻了三方,李可染先生还表扬我。出门的时候他对我说:‘天衡,我送你一句话,叫作天才不可仗恃。’这句话对我后半生的影响很大。”

同样地,天衡先生对运刀与刀法、细节收拾、临摹前人作品,乃至印材,都有详细介绍,最值得一提的是“钤印小谈”。与书画创作不同,篆刻艺术的“成品”其实是钤盖在纸上的印蜕,这一环节未必都由创作者完成,不恰当的钤盖方式令作品减色。所谓“钤印之法”,其实是篆刻家对印章拥有者的“付嘱”。以前赵之谦为潘祖荫刻了不少巨印,曾写信反复叮嘱“盖印之法”,可见其重要性。相对来说,本节内容略显简略,且几乎没有图例,如果天衡先生得暇,或可以将之拓展为一册专谈盖印的图文并茂小书,嘉惠后学。

下篇“印人印事”,属于印话性质。利用图式分析邓石如“江流有声断岸千尺”巨印的章法安排;介绍吴让之自用方竹四面印和晚年遗作;考证吴昌硕晚年代刀人;评价钱瘦铁为“超级印人”;介绍恩师方介堪轶事;探讨来楚生艺术成就。最后殿以“豆庐印章故事”,讲述收藏赏玩中的小发现。附带一说,安排在中编最末的“鉴印散记”,实质上也属于印话,或许可以与印章故事合并放在下编,则体例更加完备。

《印篆里的中国》在天衡先生众多著作中,篇幅不算宏大,印学、印艺、印话,精华三合一,无愧度人的金针。遂拈吴梦窗《惜秋华·七夕》的结句“度金针、漫牵方寸”,倒乙用作小文的标题。言犹未尽,又集明贤句为赞语:“韩山牧老尽清闲(李穑),不惜金针度世间(陈献章)。选石全凭方寸地(成鹫),更添彩笔写峥潺(龚鼎孳)。”

(作者:王家葵,系四川省书法协会副主席)

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073