当时我是一个女卫生员,千方百计想办法能多抢救点伤员。有负伤的,有死的,都要去弄。只要到朝鲜去之后,男的女的都是那样跟着领队一块,比较艰苦,也比较紧张。飞机在脑袋上轰炸,那个时候就是把人抢救过来就行了。战友抢救活了,就行了,其他的就不能想什么了。难过也没有用嘛,根本就不害怕,也顾不上害怕了。

——吴炯

1950年,17岁的吴炯在老家四川报名参军。从护士训练队毕业后,朝鲜战争爆发,她主动请缨赴朝参战。然而,当时的部队领导觉得她年纪小,不同意这位小姑娘入伍。倔强的吴炯就刺破手指写血书表决心,最终说服了部队领导。1951年9月,18岁的吴炯如愿成为光荣的志愿军战士。

在部队,吴炯学习了医护知识,成为一名卫生员。当时,抗美援朝战争打得正酣,她坚决要求上前线:

有战斗就有流血牺牲,我要去救助伤员。

1951年,吴炯作为志愿军第15军45师监工1连的卫生员,来到了抗美援朝第一线。

在朝鲜,吴炯和英雄黄继光、邱少云同在一个部队。保卫祖国不分男女,她把头发剪短压在军帽里,根本看不出这是连里唯一的女战士。

到连队后,我同战友们劳动在一起,战斗在一起。

“炮火连天的,一个女娃来了能干啥?”当时有战士这样说,因为监工连的工作艰巨而危险,运送作战物资,修工事,挖防空洞,抢送伤员……吴炯听到后也不生气,常常用军首长的一句话“不写英雄榜,便涂烈士碑”来鼓励自己。但没过多久,这个姑娘就让战友刮目相看。

一次,吴炯同2排1班往前线运送炮弹时,突然遭到敌机袭击,运输车中弹起火,眼看就有发生炮弹爆炸的危险,她和战友们当即奋力用棉大衣扑灭了大火。而吴炯虽被严重烧伤,但仍坚持将炮弹运到前线。

行军中她背着沉重的药箱,还帮着伤员扛背包。到了宿营地也顾不上休息,就背着药箱到各班巡诊。

1952年10月,吴炯所在连接到命令,向上甘岭进发。吴炯告诉我们,上甘岭战役是自己一生最悲壮的记忆。

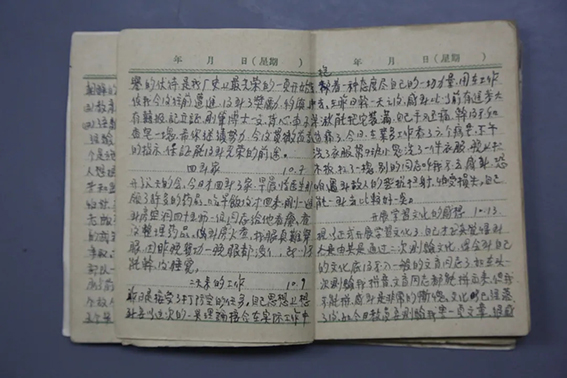

1952年10月,为投入战前准备工作,我连接到命令,向上甘岭进发。在行军途中,有的战士脚扭伤,还有的战士脚起血泡。在缺药的情况下,我把自己的头发消毒后,给战士们穿血泡,减少了他们的痛苦,使全连按时抵达了目的地。

通往上甘岭前线的公路要道上,满是被敌人炸的炮弹坑,公路无法通行。全连立即抢修公路,我和战友们一道去离公路3里路的河里捡石头、抬石头,在河水里泡了一天,终于完成了抢修公路的任务。

上甘岭战役打响后,气温骤降到零下30多度。敌机经常狂轰滥炸。我不顾个人安危,冒着严寒和敌人的炮火,到全连的8个驻地送药,治疗伤病员。一次,在一个夜晚,全连紧急到上甘岭接送伤员,遭敌机轰炸、扫射,一个战友被炸飞,衣服和碎肉挂在树枝上。面对战友的牺牲,大家坚定地表示:“不畏艰难险阻,决不丢下一个伤员,保证圆满完成任务。”

有一次敌机轰炸,防空洞不幸被敌机投下的凝固汽油弹击中了。吴炯不顾机枪扫射和漫山大火,冲进防空洞,把受伤的战友背到隐蔽的地方。她在山洞中发现一位战士已经被烧得面目全非。当大家都认为他已经牺牲了的时候,吴炯发现他还有微弱的脉搏,于是立刻进行抢救。没有烧伤药,她便用雪水敷在患处,拔下自己的头发消了毒给他穿血泡。看他嘴干裂了,吴炯便把雪捏成条状,先在自己嘴里暖一会儿,含冰化雪一滴一滴喂到男伤员的嘴里。战友得救了,吴炯却累得晕倒了。

吴炯在朝鲜战场是一名卫生员,但她告诉我,那时候自己年轻有干劲,从心底里把各位战士当作自己的家人,她觉得既然一起来到了部队,在异国他乡,大家都应该是家人一样的感觉。

45年后也就是1997年,这名叫姚徐达的战士,几经辗转从武汉来到天津与吴炯重逢。身穿旧军装,挂满军功章,两位老人见面时激动得说不出话,只是紧紧拥抱在一起。

1954年,长春电影制片厂筹拍电影《上甘岭》,导演和编剧根据她和战友王清珍的事迹塑造了王兰的角色。吴炯说,每次看电影,她总想起战斗的激情岁月。

吴炯告诉我,其实现实中的战斗远比电影里还要严峻还要艰苦,那时候我军的装备和物资跟不上,很多战士身受重伤,却没有足够的水源,因此夺走了许多战士的生命。所以她一直觉得自己的行为并没有什么值得赞扬的,只是在那种残酷的战争环境下,尽全力抢救每一个战士。从她的忆述中我还得知,吴炯不仅仅做卫生员的工作,还经常参与一些弹药物资的运送。她给我讲了几个故事:

1952年,美军、南朝鲜军在战场上向我志愿军战地和后方投掷细菌弹,一些地区发生了急性传染病,有的人莫名其妙突然死亡。这时,我与连长商定,在每个班设一名卫生员,把他们组织起来到我防区的山坡上寻找敌人投掷的细菌弹,进行焚烧,以杜绝传染源,同时搞好连队卫生工作。正因为如此,在反细菌战中我连未发现一例传染病人,我为此荣立了个人三等功。

在战场上见惯了血肉模糊和常人难以想象的残酷场景,在讲述这些经过的时候,吴炯的情绪并没有波动,非常平静,神情严肃。说到抢救伤员,她给我讲了几个细节:

一次,天下大雪,我连多处防空洞被炸弹炸塌,一位战友从洞里被救出时,已冻得失去了知觉。我便把大衣脱下来盖在他身上,用雪浴方法为他搓擦,然后又把他的脚放在我的胸前,用自己的体温终于将他抢救过来。

一次,我连在抢修坑道时发现了哑炮,在排除时,哑炮突然发生爆炸,5位战友受了重伤,经我抢救后又送往医院,他们都保住了生命。我们生活在坑道里,天太冷,大家用木炭取暖。一次,一个班有8人一氧化碳中毒,失去了知觉。我立即将他们背出坑道呼吸新鲜空气,结合药物治疗,使他们第二天便又投入了战斗。

像这样的故事,吴炯和她的战友不知道经历了多少次。看到不断有伤员抬进来,她和卫生队的战友们根本来不及休息。听着满山洞负伤战士们的痛苦哀叫,她们就想着尽快给每一位受伤的战友包扎。最让她感到难过的是一个个战友从身边倒下,自己却没有更好的办法。她告诉我,那时候的她和大家一样,只想着有一丝希望就不放弃每一个战士,哪怕牺牲自己的一切。

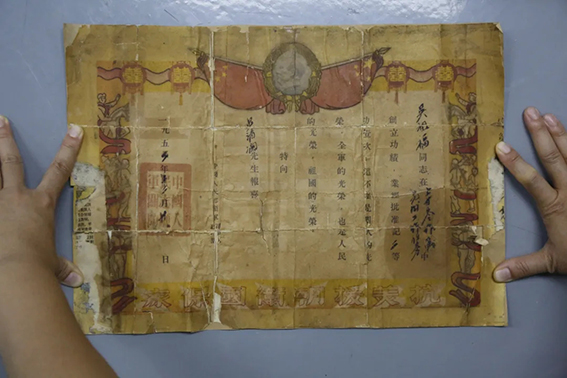

在朝鲜期间,吴炯先后荣立三等功2次,在上甘岭战役中荣立了二等功。而最让她感到光荣的,是加入了中国共产党。1953年“五一”劳动节时,吴炯作为第15军6位英模代表中唯一的女英雄,参加了中国人民志愿军“五一”节归国观礼仪式。作为唯一的女代表,她受到中央领导的接见,还在怀仁堂向中央领导作了汇报。吴炯讲到这里,脸上洋溢着自豪的笑容。

抗美援朝战争胜利后,1954年,吴炯回到中国人民解放军第190医院(武警湖北省总队医院的前身)从事医务工作,1959年转业到天津第一机械工业局工作,任保健站主治医生。在工作和生活中,她深藏功与名,很少与同事、家人提起自己的辉煌经历。她努力工作,多次被评为先进工作者、优秀共产党员。

1988年退休后,吴炯当起了社区医院的志愿者。虽然每月退休金不多,却自费买了血压表、药物等,为小区内200多名居民健康状况作了调查,建立了档案。她还将320多位60岁以上的老人定为经常入户查访的对象,给100多位有各种慢性病的居民发放保健书。她还编印了《居民保健手册》,免费发放。无论白天还是晚上,谁家有人生病,她都热心前去帮忙。1989年,吴炯获得“和平区社区志愿服务功臣”的荣誉称号。

2013年,吴炯80岁生日那天,她郑重地对家人讲了自己深藏已久的心愿:死后将遗体捐献做医学研究。这一年,她在红十字会工作人员的见证下,填写了志愿捐献遗体登记表。

吴炯的丈夫去世后,她住进了养老院。虽然吴炯也还是爱说爱笑,但因为年事已高,加上当年爬冰卧雪、翻山涉水留下的腰腿疼痛的病根,她常常彻夜难眠。吴炯说,当年战友们在朝鲜战场上浴血杀敌,那时他们大多不到20岁,和那些牺牲的战友相比,命运给予自己的已经够多了:

和一些牺牲的战友比,我现在挺知足的,那个时候非常艰苦,能活着回来就不简单!

从采访开始,我向吴炯的提问并不多,但已经触及老人内心中最深处的记忆。我们静静地听这位老人讲述她在战场上遇到的一桩桩、一件件。最后,她再次庄严地喊出自己的番号:

我叫吴炯,今年88岁,我是原中国人民志愿军第15军后勤部连队卫生员!

随后,她庄重地对着镜头敬了一个军礼。这一画面深深地映在我的脑海中,现场的每一个人都感受到了极大的震动。

采访中我了解到,在天津市和平区这家养老院的日子,吴炯喜欢早上坐在院子里晒晒太阳。和她一起聊天的老人们大多不知道,这位年近九旬的老人是电影《上甘岭》中卫生员王兰的原型之一,曾在上甘岭战役中荣立战功。深藏功名,默默奉献,体现的正是志愿军战士的高贵品质,也是第15军的光荣传统。

我们临走时,吴炯谦虚地说:

虽然我参加过上甘岭战役,但与黄继光、邱少云等英雄烈士们相比差距太大了,对人民的贡献也太少了,但党和人民还是给了我莫大的荣誉,谢谢你们还记得我。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073