《魏书》 聂溦萌:北魏的修史及其政治文化土壤

评论内容:

小引

崔浩之死是北魏早期历史上的一桩悬案。《魏书·崔浩传》说,崔浩受到身边小人的蛊惑,把自己注释的五经和修撰的国史都刻在石碑上,立在大道边,本来是想邀功,结果因为这部国史“备而不典”,引起路人议论纷纷,事情闹大了,世祖皇帝大怒之下不仅杀了崔浩,还把参与修史的秘书机构的职员几乎都杀掉了,崔浩的同宗与姻家也未能幸免。

与中古时期乃至整个中国古代修史的一般情形相比,崔浩国史案之严酷实属特例。尽管我们有“秉笔直书”、“南董之直”这样的成语,但官修史和修史官基本都是因为曲学阿世、媚主求荣而遭受批评的。根据唐前期史官刘知几的吐槽,在那种官修史机制里,即便一个史官本人想保持气节,组织上也不允许。所以史祸并不常见,更不要说像崔浩案这样不仅杀掉修史负责人,甚至把整个修史机构的职员、把负责人的姻亲党羽统统杀掉的大案子。崔浩案之特殊,无疑由于它背后还掺杂了深刻的政治因素。

政治动荡的爆发是以修史案来打头阵,这个现象本身在中古时期也不正常。东汉魏晋到南朝前期,主掌修史的一般不会是非常重要的人物,他们缺少实力,也就缺少威胁性,在这些时期基本看不到修史与现实政治间有激烈的冲突。关于史臣的直笔,常被提起的故事是孙盛在《晋阳秋》里有对当时权臣桓温不利的记载,桓温遂以门户相威胁——要么你改,要么杀你全家然后我改。手无寸铁的史家对此毫无办法,掌权者也没有必要真的为此大开杀戒。因此,崔浩究竟是不是因国史而死的问题,还可以转化成其他一些问题,比如为什么崔浩以身处政治核心的地位、皇帝亲信的身份还要亲力亲为地编修国史?为什么这次修史卷入了政治漩涡的中心?

官修史运作机制

当我们说崔浩修史的时候,我们首先应该了解修史意味着什么,也就有必要了解官修史从东汉以来到东晋南朝的发展状况。

官修正史只是整个官修史体制的最后一环,在修撰纪传体史书之前,还有一系列资料收集、阶段性编纂的环节。刘知几在讲述历代史官制度时说:“为史之道,其流有二。何者?书事记言,出自当时之简;勒成删定,归于后来之笔。”就是将史书形成过程概括为当时的记录与后世的编纂两个基本步骤,章学诚则称之为“记注”与“撰述”。近人金毓黻采用了“史料”、“史著”的概念表达这种二分观念,他还强调了这种两分法的相对性:“自现代史家视之,前古之所谓史著,亦正今日之所谓史料。史料、史著,本属变动不居,而其厘然有别,则古今初无二致。”成熟的官修史体制,就是使从记注到撰述、从史料到史著的所有环节都尽量处于官方控制之下,遵守一定的规程进行。

官修史的记注环节最为人所熟知的就是《起居注》的修撰,这种做法汉代就已出现。刘知几《史通》的《史官建置》一篇记载历代史官制度,就主要从修撰国史的著作官与编纂《起居注》的官员两方面进行叙述,代表了官修史体制在记注与撰述两个环节的官制设置。今人研究中古时期的史官制度,也主要从这两方面着眼。唐宋以后相关资料丰富,可以看到一套步骤复杂、体系严密的从记注逐渐过渡到撰述的官修史运作体制,杜希德概括了唐代的官修史运作过程:“史事记录以起居注与时政记为始,其材料相续连接,编成每一年的日历,再编成每一朝的实录,然后再编纂为这个统治王朝的完整的国史,最终在这个王朝覆亡并由其继承者取代之后修撰成这一朝代的正史。”

从记注到撰述的运作链条与分期相续的启动方式,共同构成了一种按部就班的修史机制。尽管这种机制在中古时期还经常不能稳定实践,但其发展方向是明朗的。到魏晋南北朝后期,这些规范已经基本稳定。

所谓“正史”及其政治文化土壤

与这些机制相关的另一点是正史文本在体例结构和内容上的模式化。这种模式化既是受中国古典文献总体特性的影响,也部分地是由按部就班的修史机制造就的。

古人喜欢赋予一些事物特定的指代内容或情感意向,以此来委婉而反复地表达他们想要表达的内容。于溯用“模块化”来理解古典文献中的这种现象,把反复出现的事物本体及其象征意义的组合视为一个文本模块,指出模块的创建与拼装是古典文献中一种近乎支配性的文本生产方式。正史中这样的“模块”也广泛存在,福赫伯(Herbert Franke)在一篇论文中总结过几条经常出现在中国传记里的老套桥段。比如传记总要说这个人从小就很聪明,尤其是很早就能够说话、读书;又如常有亲戚朋友预测他前途无量;又如他第一次面圣时,总是给皇帝留下了深刻的印象,后来皇帝对他非常尊敬,只用字来称呼他;又如他做地方官,辖区内就路不拾遗;又如他一生清贫,死后没有资财,顶多有一些书画……正史中专门收录特殊事迹人物的传记更是如此。翻开二史八书的《孝义》《隐逸》《良吏》等类传,会发现一卷里很多人都有同样的事迹,例如最近孙正军还探讨过《良吏传》中反复出现的“猛虎渡河”、“飞蝗出境”,《孝友传》中反复出现的“鸟雀集庐”、“灭火静风”等情节。

官修正史的模式化还受其形成过程的影响。中古时期与正史传记有密切关系的行状、谥议等,都在当时的行政运作中扮演一定角色,它们撰写所据的资料已经包括官方档案,它们自身也是为了某些现实的行政流程而存在。类传的史源则以各地政府向中央定期汇报的好人好事为主,这些资料一开始就不是作为人物传记出现的,而是表现地方官政绩的文件。与处理其他公务一样,书吏和官员的追求是既迅速又有效地完成这些任务,而不是特意发掘每个人独特的事迹并加以别出心裁的描写。后来的史书改编者也只是对这些文件稍作修整,使它们看起来大体具有史传的模样。

正史的资料源自行政运作,使得其模式化倾向不仅表现在内容上,还表现在体例结构上。例如中古正史中一般大臣的列传总是以姓名籍贯等基本信息开始,必要的情况下会叙述父祖事迹,及传主幼年事迹,接着以传主的仕宦履历为中心叙述其生平,然后记载他死后的哀荣。他的著述通常会写在传记的末尾,这里可能还有一些关于他的轶事甚至神怪故事。最后,要记录他的后世子孙,如果其中有值得记录的人物,还会再附传记。这种结构不仅出现在史传中,还为行状、神道碑(墓志)文所共享,它们有着共通的行政流程背景。又如四夷列国的传记,一般记载其都城、方位、自然环境、风土人俗等内容,到南北朝后期越发规整,唐代已经固定地由职能部门向各地来使收集这类资料并报送史馆。删减原始资料,再按照四方位置排好顺序,就能作成中规中矩的正史四夷传。

因此,我们必须理解官修正史的模式化面貌及其形成机制的一体两面的关系。经过汉魏六朝的发展,官修正史已经植根于华夏的文化传统(意识形态)与政治运作中,它不是一种可以自由发挥的记录,而是思想、体例、技法都颇成熟稳定的所谓“正史”。清代的章学诚悲叹中古以后的正史背离了史学撰述的宗旨:“后史失班史(班固《汉书》)之意,而以纪、表、志、传同于科举之程式、官府之簿书,则于记注撰述两无所似,而古人著书之宗旨不可复言矣。史不成家而事文皆晦,而犹拘守成法,以谓其书固祖马而宗班也,而史学之失传也久矣!”有趣的是,这种现象和现代学者对古埃及官方历史记载的观察有些许相似。扬·阿斯曼(Jan Assmann)认为埃及的“法老谱系和编年史并未促成而是阻碍了历史的撰写,我们可将其称作一种‘冷记忆’”,“这些历史资料所证明的,不是历史的重要性,而是反过来证明了历史的平淡无奇”。所谓“冷记忆”,是指一种能够防止人们在历史中寻求支持以促成社会变化的回忆方式,它“冻结”了历史与变迁。中国中古时期形成的这种官修正史,似乎也有些“冷记忆”的效果,它与华夏的政治文化凝为一体,尽量维系着自身稳定的延续。

关于这种历史的必然,这里还想从另一个方面加以印证。

北魏修史的黄金时代

与崔浩的例子不同,修史并不总是一个危险的任务,甚至有时是得罪之臣借以保命的希望。汉末蔡邕在政治斗争中失利,受到了极为严厉的惩罚,不仅是被流徙朔方,而且其流徙“不得以赦令除”,断绝了翻身的希望。但蔡邕一到徙所,就向皇帝上封事,摆出不能放下国史志书的撰写的姿态,并且列出了诸志的撰写计划以及基本资料,结果第二年就获得特赦,回到了内地。虽然很难说蔡邕的回归只是因为撰写史志,但至少说明,撰史是大功一件,可以成为一个冠冕堂皇的优待理由。

更值得注意的是,北魏时也有大臣这样利用修史。孝文帝末年,朝中两位重臣李冲和李彪发生了激烈的冲突,两败俱伤:李冲发病而亡,李彪则被免官除名。不久后李彪上表请求修史,他在表中备言国史的重要,又回顾了自己从年轻时即参与修史,深谙北魏修史的情况,是删定国史的不二人选。他还提到,自己的名字是先帝所赐,用的就是过去两位大史家班彪与司马彪的名字,这使他无法不渴望竭尽全力地完成这一任务,报答先帝的知遇之恩。因此他很谦卑地请求能得到都下的一个“静处”,且在物资方面能得到官方的支持。不过,李彪的期待并不只是如此,因为在上表前,他已经与当时的贵臣王肃、邢峦联络,希望借着修史的事情“复旧职”,而且得到了他们的许诺。王肃后来直接上表请求将李彪“申以常伯,正绾著作,停其外役,展其内思”,只是没有得到允许。

为什么李彪本人以及王肃、邢峦等大臣都会认为修史有可能成为挽救李彪官运的契机,而愿意付诸尝试呢?作为史官,李彪所处的是北魏官修史运作的黄金时代。在崔浩史案之后,北魏的修史一度沉寂,文成帝时才复置史官。到了孝文帝太和十一年及十四年,先后发生了两个对北魏修史极为重要的变化。早期的北魏国史是以编年体修撰,与汉魏以来的传统不合。太和十一年,秘书丞李彪与秘书令高佑奏请改作纪传体国史,获准;太和十四年二月“戊寅,初诏定起居注制”(《高祖纪》)。经过这两件事,北魏也具有了以起居注配合纪传体国史的修史体制。在这个时期内参与修史的官员现在可以考知不少,《魏书》中有几卷甚至集中记录了这一时期的史官。他们之中,地位最高、作用最为重要的当属李彪、崔光。在魏收编纂《魏书》以前,北魏的纪传体国史主要就是由李彪、崔光在孝文、宣武期间相承编纂的。

除了撰述方面的成果,这一时期官修史的记注工作也很值得注意。《史通·史官建置》叙述与起居注相关的制度时,说“元魏置起居令史,每行幸宴会,则在御左右,记录帝言及宾客酬对”。《魏书·官氏志》所载太和中前职令有“起居注令史”,《唐六典》注记载“后魏及北齐集书省领起居注,令史之职从第七品上”,可以印证《史通》的前半句“元魏置起居令史”。《史通》还详细描述了起居令史的职责和工作方式,是在皇帝出行及宴会的场合,侍从皇帝左右,记录皇帝与宾客的对话。但今天能够见到的这方面的材料只有《魏书》卷四五《韦缵传》说“高祖每与名德沙门谈论往复,缵掌缀录,无所遗漏,颇见知赏”,与《史通》说的“行幸宴会”的场合还有些区别。《史通》的叙述,很可能基于刘知几阅读《魏书》所得到的印象。

《魏书》里经常记载孝文帝与臣下的对话,往返对答动辄数百言,甚者逾千。其中一个常见的场合是孝文帝巡行或征伐途中,会见的有时是大臣、地方官员,有时是被俘的南方将领或从南方来奔者。更有趣的场景是宴会。在洛阳,一个常常举行宴会的地点是清徽堂,堂后有山水林池,是“二次会”的好所在。《任城王澄传》里特别记载了迁洛后不久,孝文帝第一次带领群臣王公游览清徽堂及其后园的情形。众人先至流化渠,史官记载孝文云:“此曲水者亦有其义,取乾道曲成,万物无滞。”而后到洗烦池,史官又记载孝文引用了《诗经·大雅》中的“王在灵沼,于牣鱼跃”。而后到观德殿、凝闲堂,孝文皆有点评。这组山水建筑最后的两间庑堂,分别叫作步元庑与游凯庑,得名于传说中虞舜时的十六位贤辅八元八凯,也就是大臣自比于元凯,皇帝自比于尧舜。“步”、“游”两字应和了这里作为君臣游宴之所的功能,孝文帝的游宴活动带有强烈的政治象征意义,塑造了他倾心于华夏文化的圣明君主形象。孝文帝还有几次在洪池泛舟,其中一次他说:“朕欲从此通渠于洛,南伐之日,何容不从此入洛,从洛入河,从河入汴,从汴入清,以至于淮?”(《李冲传》)

在这些《魏书》记载的背后,是孝文帝对记录自己日常言行的深切关心。尽管起居注的集注早就存在,在《隋书·经籍志》中还能看到两晋南朝各位皇帝的大量《起居注》,但孝文帝太和十四年所制定的起居注之制还有特别之处。唐代开元年间编纂的《唐六典》在门下省起居郎一官之下注其设官沿革,对魏晋南朝的起居制度语焉不详,只是略述著作修国史之制充数,而北魏及北齐以集书省领起居注,有专门的起居令史,则是明确的。太和十八年,孝文帝下诏建立三年一考的考课之制,并且在朝堂会见五品以上官员,亲自复核他们的考课结果,加以黜陟,此事经过在《魏书》中留下不少记载,其中,有三位官员与集书省记注之任有关。《任城王澄传》载孝文帝对尉羽说“卿在集书,殊无忧存左史之事”,对卢渊说“卿在集书,虽非高功,为一省文学之士,尝不以左史在意,如此之咎,罪无所归”,对集书省领导散骑常侍元景说“卿等自任集书,合省逋堕,致使王言遗滞,起居不修,如此之咎,责在于卿”,三个人都被免官夺禄。“左史”即指记言,不以左史之事在意与“王言遗滞,起居不修”的意思一样,可见随时“记录帝言及宾客酬对”的职能在这时已责任到位。不过集书省三位官员被免官夺禄不是很特别的现象,这次考课对其他官员的评定也都是以黜为主。今天在《魏书》里还留下了如此之多的孝文帝的言谈,可见集书省并非完全无所事事,而且在此后大概更加奋力地记录了皇帝的言行。

孝文帝不遗余力地推进北魏政权的华夏化,他把自己作为一面旗帜,又通过严密的修史制度使之进一步发扬光大。深谙华夏文化的史官记载孝文帝的这些言语与行动,顺理成章,这类原始记载也很适于安置在最终的纪传体官修史里。今天《魏书》中孝文宣武时期的重要大臣的传记,很大部分篇幅就是这些细致的对话记录撑起来的。而孝文帝作为带领“异族”实现“汉化”的杰出改革者、贤明君主的形象,也在后世深入人心。此外,宣武帝时修史的各项工作都继承着孝武帝时的创制平稳延续,《魏书》中也有不少宣武帝言行的记载,这里不再多说。

这样,北魏修史的黄金时代持续到尔朱氏登上历史舞台而中止。《山伟传》云:“綦俊及伟等谄说上党王天穆及尔朱世隆,以为国书正应代人修缉,不宜委之余人,是以俊、伟等更主大籍。守旧而已,初无述著。故自崔鸿死后,迄终伟身,二十许载,时事荡然,万不记一,后人执笔,无所凭据。”这个描述,似乎蕴藏着在山伟等代人之后掌修国史的官员的情绪。

孝文宣武时期是北魏修史最平顺的时期,同一时期,也是北魏政权华夏化的高潮。与北魏在此前、此后修史的坎坷对比,修史与华夏政治文化的依存关系可以得到进一步证明。

在綦俊、山伟等代人以前,北魏历代主掌修史者有邓渊、崔浩、高允、李彪、崔光,他们都是汉族士人的领袖。《邓渊传》说他“明解制度,多识旧事,与尚书崔玄伯参定朝仪、律令、音乐,及军国文记诏策,多渊所为”;崔浩、高允、李彪、崔光在各自时代的政治地位,更不待言。这和汉晋南朝的情况很不一样。在《史通·史官建置》《古今正史》两篇记载的汉晋南朝史官,很少有在政治上地位极为重要的,尽管其中也有卢植、杨彪这样的人物,但他们参与续修《东观汉记》,还是在早年为议郎之时。修史任务繁重,却非机务急要,因此政权的核心人物难以也无需深度参与其事。而北魏修史者都是重要的汉臣,应是由于修史与华夏政治文化的一体性。北魏前期有着北族与华夏二元的政治体制,作为华夏政治文化的一环,修史交给汉人官员中最重要的人,但整个汉人官员群体在北魏政权中的重要性还远不及后来。随着北魏政权在中原的统治日益深入,其政治体制的华夏化逐步进展,汉人官员的地位也越来越重要。例如在崔浩案发后,太武帝召高允与崔浩对质,问高允“《国书》皆崔浩作不?”高允回答说:“《太祖记》,前著作郎邓渊所撰。《先帝记》及《今记》,臣与浩同作。然浩综务处多,总裁而已。至于注疏,臣多于浩。”崔浩的政治地位在北魏前期的汉人官员中属于罕见,但也要参与修史的具体事务。邓渊、高允则可以作为作者为史书负责。到迁都洛阳以后,李彪曾在给宣武帝的上表中提到当时宰臣崔光修史“虽不移任,然侍官两兼,故载述致阙”,《崔鸿传》也记载崔光修魏史,“徒有卷目,初未考正,阙略尤多,每云此史会非我世所成,但须记录时事,以待后人”。崔光总领史事时,集书省集注起居之制早已建立,“记录时事”的工作不大需要他亲自过问。显然,迁洛以后政治体制转型,汉人官员真正进入政权核心后,重臣修史的困难就显现出来。不过,经过几代汉士领袖修史的惯例,修史已经成为一件重要而光荣的任务。北朝后期出现了大臣监修国史的制度,并为隋唐以后历代所继承,大概就是在这种变化了的修史观念与政治运作规律之间寻求平衡的结果。

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1635421

【编者按】

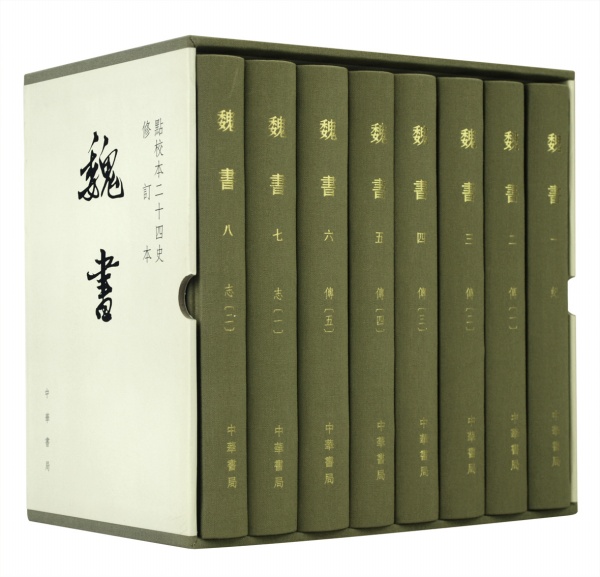

点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程自2005年启动以来,2013年推出了第一部修订本《史记》,2015年修订本《旧五代史》《新五代史》在上海书展首发,2016年修订本《辽史》出版,今年3月,修订本《魏书》又将与读者见面。值此机会,《上海书评》组织了北魏专题,由六位学者带领我们从不同角度审视北魏时代的历史。本文为专题的第五篇。小引

崔浩之死是北魏早期历史上的一桩悬案。《魏书·崔浩传》说,崔浩受到身边小人的蛊惑,把自己注释的五经和修撰的国史都刻在石碑上,立在大道边,本来是想邀功,结果因为这部国史“备而不典”,引起路人议论纷纷,事情闹大了,世祖皇帝大怒之下不仅杀了崔浩,还把参与修史的秘书机构的职员几乎都杀掉了,崔浩的同宗与姻家也未能幸免。

与中古时期乃至整个中国古代修史的一般情形相比,崔浩国史案之严酷实属特例。尽管我们有“秉笔直书”、“南董之直”这样的成语,但官修史和修史官基本都是因为曲学阿世、媚主求荣而遭受批评的。根据唐前期史官刘知几的吐槽,在那种官修史机制里,即便一个史官本人想保持气节,组织上也不允许。所以史祸并不常见,更不要说像崔浩案这样不仅杀掉修史负责人,甚至把整个修史机构的职员、把负责人的姻亲党羽统统杀掉的大案子。崔浩案之特殊,无疑由于它背后还掺杂了深刻的政治因素。

政治动荡的爆发是以修史案来打头阵,这个现象本身在中古时期也不正常。东汉魏晋到南朝前期,主掌修史的一般不会是非常重要的人物,他们缺少实力,也就缺少威胁性,在这些时期基本看不到修史与现实政治间有激烈的冲突。关于史臣的直笔,常被提起的故事是孙盛在《晋阳秋》里有对当时权臣桓温不利的记载,桓温遂以门户相威胁——要么你改,要么杀你全家然后我改。手无寸铁的史家对此毫无办法,掌权者也没有必要真的为此大开杀戒。因此,崔浩究竟是不是因国史而死的问题,还可以转化成其他一些问题,比如为什么崔浩以身处政治核心的地位、皇帝亲信的身份还要亲力亲为地编修国史?为什么这次修史卷入了政治漩涡的中心?

官修史运作机制

当我们说崔浩修史的时候,我们首先应该了解修史意味着什么,也就有必要了解官修史从东汉以来到东晋南朝的发展状况。

官修正史只是整个官修史体制的最后一环,在修撰纪传体史书之前,还有一系列资料收集、阶段性编纂的环节。刘知几在讲述历代史官制度时说:“为史之道,其流有二。何者?书事记言,出自当时之简;勒成删定,归于后来之笔。”就是将史书形成过程概括为当时的记录与后世的编纂两个基本步骤,章学诚则称之为“记注”与“撰述”。近人金毓黻采用了“史料”、“史著”的概念表达这种二分观念,他还强调了这种两分法的相对性:“自现代史家视之,前古之所谓史著,亦正今日之所谓史料。史料、史著,本属变动不居,而其厘然有别,则古今初无二致。”成熟的官修史体制,就是使从记注到撰述、从史料到史著的所有环节都尽量处于官方控制之下,遵守一定的规程进行。

官修史的记注环节最为人所熟知的就是《起居注》的修撰,这种做法汉代就已出现。刘知几《史通》的《史官建置》一篇记载历代史官制度,就主要从修撰国史的著作官与编纂《起居注》的官员两方面进行叙述,代表了官修史体制在记注与撰述两个环节的官制设置。今人研究中古时期的史官制度,也主要从这两方面着眼。唐宋以后相关资料丰富,可以看到一套步骤复杂、体系严密的从记注逐渐过渡到撰述的官修史运作体制,杜希德概括了唐代的官修史运作过程:“史事记录以起居注与时政记为始,其材料相续连接,编成每一年的日历,再编成每一朝的实录,然后再编纂为这个统治王朝的完整的国史,最终在这个王朝覆亡并由其继承者取代之后修撰成这一朝代的正史。”

唐代史馆位于宫城之内(杜希德《唐代官修史籍考》)

除了具有从记注到撰述的运作链条之外,官修史运作方式的另一特点是分期相续。日常的记注可以随时进行,但撰述活动往往是积累了一定时间后才集中进行一次。纪传体的国史,甚至包括能够进入图书目录的历代《起居注》,都是这样分期续修的。国史的续修,东汉官修史《东观汉记》已经如此。最初,班固等在汉明帝时受诏为孝武帝撰《本纪》,又撰写了记载两汉之际各方势力的《载记》以及记载东汉中兴诸功臣的《列传》,此后的东汉皇帝也陆续诏令大臣撰写各种《列传》《志》《表》,这样代代修撰,到东汉末年积累成为一百余卷的《东观汉记》。另一个典型的证据是东晋末的义熙二年,大臣上奏称:“自皇代有造,中兴晋祀,道风帝典,焕乎史策。而太和以降,世历三朝,玄风圣迹,倏为畴古。臣等参详,宜敕著作郎徐广撰成国史。”(《宋书》卷五五《徐广传》)这是说从晋元帝在建康开创了东晋政权、复兴了晋室以来,历代皇帝的德行事迹都已经彪炳于史策了,而太和年间以后的三朝皇帝的圣迹,却还没有史书记载,因此请求命徐广续撰国史。这明确表示了当时王朝是间隔一段时间后就要求续写国史。与北魏太武帝至孝文帝前期时代相当的南朝刘宋,其国史的几个撰写阶段也很明确:先是在宋文帝元嘉年间由何承天等草创纪传及志书;元嘉末令裴松之续修,但由于裴氏病卒未果;孝武帝孝建、大明年间,又有两次续修,甚至孝武帝还亲自撰写了一些敏感人物的传记。孝武帝死后,刘宋政权很快陷入风雨飘摇,直到被南齐取代;沈约在南齐时奉敕续成《宋书》,成为了今存第一部由后一朝代官方修定的前朝史。从记注到撰述的运作链条与分期相续的启动方式,共同构成了一种按部就班的修史机制。尽管这种机制在中古时期还经常不能稳定实践,但其发展方向是明朗的。到魏晋南北朝后期,这些规范已经基本稳定。

所谓“正史”及其政治文化土壤

与这些机制相关的另一点是正史文本在体例结构和内容上的模式化。这种模式化既是受中国古典文献总体特性的影响,也部分地是由按部就班的修史机制造就的。

古人喜欢赋予一些事物特定的指代内容或情感意向,以此来委婉而反复地表达他们想要表达的内容。于溯用“模块化”来理解古典文献中的这种现象,把反复出现的事物本体及其象征意义的组合视为一个文本模块,指出模块的创建与拼装是古典文献中一种近乎支配性的文本生产方式。正史中这样的“模块”也广泛存在,福赫伯(Herbert Franke)在一篇论文中总结过几条经常出现在中国传记里的老套桥段。比如传记总要说这个人从小就很聪明,尤其是很早就能够说话、读书;又如常有亲戚朋友预测他前途无量;又如他第一次面圣时,总是给皇帝留下了深刻的印象,后来皇帝对他非常尊敬,只用字来称呼他;又如他做地方官,辖区内就路不拾遗;又如他一生清贫,死后没有资财,顶多有一些书画……正史中专门收录特殊事迹人物的传记更是如此。翻开二史八书的《孝义》《隐逸》《良吏》等类传,会发现一卷里很多人都有同样的事迹,例如最近孙正军还探讨过《良吏传》中反复出现的“猛虎渡河”、“飞蝗出境”,《孝友传》中反复出现的“鸟雀集庐”、“灭火静风”等情节。

宋摹本北齐校书图,描绘天保七年校定五经诸史事

所谓“左史记言,右史记事”,除了“事”有套路,“言”也有套路。在没有现代摄录设备的条件下,随口的发言很难被精确地记录下来,史书里的人物对话总要经过执笔者的润色改编。裴松之注《三国志》时,批评东晋史家孙盛喜欢把《左传》中的对话套用在三国人物身上,而且经常用得似是而非。比如“生忧寡人”本来是将要身死国灭的吴王夫差的台词,孙盛却把它安排给了崭露头角的曹操。另一个例子是关于十六国北朝夷狄君臣的对话。他们大多对汉文化了解不深,《史通》批评崔鸿《十六国春秋》、魏收《魏书》、牛弘《周书》等不仅完全用汉语记录异族君主贵戚的对话,而且还“妄益文彩,虚加风物”,好像他们平日言谈里就能将《诗》《书》《史》《汉》这样的经典信手拈来。但对执笔的汉人史家而言,一方面明君贤臣自应有儒雅的言谈,另一方面,一旦面对君臣对话能够涉及的那类主题,他们恐怕也无法遏制脑海中蹦出五经正史中前代贤明的典故。官修正史的模式化还受其形成过程的影响。中古时期与正史传记有密切关系的行状、谥议等,都在当时的行政运作中扮演一定角色,它们撰写所据的资料已经包括官方档案,它们自身也是为了某些现实的行政流程而存在。类传的史源则以各地政府向中央定期汇报的好人好事为主,这些资料一开始就不是作为人物传记出现的,而是表现地方官政绩的文件。与处理其他公务一样,书吏和官员的追求是既迅速又有效地完成这些任务,而不是特意发掘每个人独特的事迹并加以别出心裁的描写。后来的史书改编者也只是对这些文件稍作修整,使它们看起来大体具有史传的模样。

正史的资料源自行政运作,使得其模式化倾向不仅表现在内容上,还表现在体例结构上。例如中古正史中一般大臣的列传总是以姓名籍贯等基本信息开始,必要的情况下会叙述父祖事迹,及传主幼年事迹,接着以传主的仕宦履历为中心叙述其生平,然后记载他死后的哀荣。他的著述通常会写在传记的末尾,这里可能还有一些关于他的轶事甚至神怪故事。最后,要记录他的后世子孙,如果其中有值得记录的人物,还会再附传记。这种结构不仅出现在史传中,还为行状、神道碑(墓志)文所共享,它们有着共通的行政流程背景。又如四夷列国的传记,一般记载其都城、方位、自然环境、风土人俗等内容,到南北朝后期越发规整,唐代已经固定地由职能部门向各地来使收集这类资料并报送史馆。删减原始资料,再按照四方位置排好顺序,就能作成中规中矩的正史四夷传。

因此,我们必须理解官修正史的模式化面貌及其形成机制的一体两面的关系。经过汉魏六朝的发展,官修正史已经植根于华夏的文化传统(意识形态)与政治运作中,它不是一种可以自由发挥的记录,而是思想、体例、技法都颇成熟稳定的所谓“正史”。清代的章学诚悲叹中古以后的正史背离了史学撰述的宗旨:“后史失班史(班固《汉书》)之意,而以纪、表、志、传同于科举之程式、官府之簿书,则于记注撰述两无所似,而古人著书之宗旨不可复言矣。史不成家而事文皆晦,而犹拘守成法,以谓其书固祖马而宗班也,而史学之失传也久矣!”有趣的是,这种现象和现代学者对古埃及官方历史记载的观察有些许相似。扬·阿斯曼(Jan Assmann)认为埃及的“法老谱系和编年史并未促成而是阻碍了历史的撰写,我们可将其称作一种‘冷记忆’”,“这些历史资料所证明的,不是历史的重要性,而是反过来证明了历史的平淡无奇”。所谓“冷记忆”,是指一种能够防止人们在历史中寻求支持以促成社会变化的回忆方式,它“冻结”了历史与变迁。中国中古时期形成的这种官修正史,似乎也有些“冷记忆”的效果,它与华夏的政治文化凝为一体,尽量维系着自身稳定的延续。

大同南郊出土北魏灵兽天人文方砚

回到崔浩的修史。太武帝时的北魏政权,在政治意识和政治体制上都与华夏传统迥然有别,尤其是缺少魏晋王朝那样规模的文书行政运作,使修史面临无米之炊的尴尬;入主中原不久的勋贵,在社会生活各方面也都表现出会遭到传统华夏文化鄙视的“夷狄”之风,如何把这些内容顺利地嫁接到华夏的表达套路之内呢?失去了华夏政治文化的土壤,正史的编纂难免无所适从。因此,崔浩其人与修史其事,都是北族与华夏政治文化冲突的前线,危如累卵。事实上在崔浩以前,十六国政权中已经有几次毁弃史稿乃至诛杀史官的事情出现,崔浩却不免于步其后尘,乃至更甚,其中蕴含着历史的必然。关于这种历史的必然,这里还想从另一个方面加以印证。

北魏修史的黄金时代

与崔浩的例子不同,修史并不总是一个危险的任务,甚至有时是得罪之臣借以保命的希望。汉末蔡邕在政治斗争中失利,受到了极为严厉的惩罚,不仅是被流徙朔方,而且其流徙“不得以赦令除”,断绝了翻身的希望。但蔡邕一到徙所,就向皇帝上封事,摆出不能放下国史志书的撰写的姿态,并且列出了诸志的撰写计划以及基本资料,结果第二年就获得特赦,回到了内地。虽然很难说蔡邕的回归只是因为撰写史志,但至少说明,撰史是大功一件,可以成为一个冠冕堂皇的优待理由。

更值得注意的是,北魏时也有大臣这样利用修史。孝文帝末年,朝中两位重臣李冲和李彪发生了激烈的冲突,两败俱伤:李冲发病而亡,李彪则被免官除名。不久后李彪上表请求修史,他在表中备言国史的重要,又回顾了自己从年轻时即参与修史,深谙北魏修史的情况,是删定国史的不二人选。他还提到,自己的名字是先帝所赐,用的就是过去两位大史家班彪与司马彪的名字,这使他无法不渴望竭尽全力地完成这一任务,报答先帝的知遇之恩。因此他很谦卑地请求能得到都下的一个“静处”,且在物资方面能得到官方的支持。不过,李彪的期待并不只是如此,因为在上表前,他已经与当时的贵臣王肃、邢峦联络,希望借着修史的事情“复旧职”,而且得到了他们的许诺。王肃后来直接上表请求将李彪“申以常伯,正绾著作,停其外役,展其内思”,只是没有得到允许。

为什么李彪本人以及王肃、邢峦等大臣都会认为修史有可能成为挽救李彪官运的契机,而愿意付诸尝试呢?作为史官,李彪所处的是北魏官修史运作的黄金时代。在崔浩史案之后,北魏的修史一度沉寂,文成帝时才复置史官。到了孝文帝太和十一年及十四年,先后发生了两个对北魏修史极为重要的变化。早期的北魏国史是以编年体修撰,与汉魏以来的传统不合。太和十一年,秘书丞李彪与秘书令高佑奏请改作纪传体国史,获准;太和十四年二月“戊寅,初诏定起居注制”(《高祖纪》)。经过这两件事,北魏也具有了以起居注配合纪传体国史的修史体制。在这个时期内参与修史的官员现在可以考知不少,《魏书》中有几卷甚至集中记录了这一时期的史官。他们之中,地位最高、作用最为重要的当属李彪、崔光。在魏收编纂《魏书》以前,北魏的纪传体国史主要就是由李彪、崔光在孝文、宣武期间相承编纂的。

除了撰述方面的成果,这一时期官修史的记注工作也很值得注意。《史通·史官建置》叙述与起居注相关的制度时,说“元魏置起居令史,每行幸宴会,则在御左右,记录帝言及宾客酬对”。《魏书·官氏志》所载太和中前职令有“起居注令史”,《唐六典》注记载“后魏及北齐集书省领起居注,令史之职从第七品上”,可以印证《史通》的前半句“元魏置起居令史”。《史通》还详细描述了起居令史的职责和工作方式,是在皇帝出行及宴会的场合,侍从皇帝左右,记录皇帝与宾客的对话。但今天能够见到的这方面的材料只有《魏书》卷四五《韦缵传》说“高祖每与名德沙门谈论往复,缵掌缀录,无所遗漏,颇见知赏”,与《史通》说的“行幸宴会”的场合还有些区别。《史通》的叙述,很可能基于刘知几阅读《魏书》所得到的印象。

《魏书》里经常记载孝文帝与臣下的对话,往返对答动辄数百言,甚者逾千。其中一个常见的场合是孝文帝巡行或征伐途中,会见的有时是大臣、地方官员,有时是被俘的南方将领或从南方来奔者。更有趣的场景是宴会。在洛阳,一个常常举行宴会的地点是清徽堂,堂后有山水林池,是“二次会”的好所在。《任城王澄传》里特别记载了迁洛后不久,孝文帝第一次带领群臣王公游览清徽堂及其后园的情形。众人先至流化渠,史官记载孝文云:“此曲水者亦有其义,取乾道曲成,万物无滞。”而后到洗烦池,史官又记载孝文引用了《诗经·大雅》中的“王在灵沼,于牣鱼跃”。而后到观德殿、凝闲堂,孝文皆有点评。这组山水建筑最后的两间庑堂,分别叫作步元庑与游凯庑,得名于传说中虞舜时的十六位贤辅八元八凯,也就是大臣自比于元凯,皇帝自比于尧舜。“步”、“游”两字应和了这里作为君臣游宴之所的功能,孝文帝的游宴活动带有强烈的政治象征意义,塑造了他倾心于华夏文化的圣明君主形象。孝文帝还有几次在洪池泛舟,其中一次他说:“朕欲从此通渠于洛,南伐之日,何容不从此入洛,从洛入河,从河入汴,从汴入清,以至于淮?”(《李冲传》)

在庑殿顶房屋前的宴饮(大同沙岭北魏壁画墓)

正式引见公卿大臣议论政事的记载当然也很多。这些引见多在皇信堂、光极堂。其中不少谈话是对治国之道的高谈阔论,和游宴一样,更多具有的是政治象征意义。《宋弁传》载“高祖(孝文帝)曾因朝会之次,历访治道,弁年少官微,自下而对,声姿清亮,进止可观,高祖称善者久之”。这类治道之访应该就是比较务虚的。君臣围绕具体政治事件的讨论,例如南伐、蠕蠕问题、考课、选官等等,在《魏书》中也留下了不少详细记载,其中不乏有趣的细节。在这些《魏书》记载的背后,是孝文帝对记录自己日常言行的深切关心。尽管起居注的集注早就存在,在《隋书·经籍志》中还能看到两晋南朝各位皇帝的大量《起居注》,但孝文帝太和十四年所制定的起居注之制还有特别之处。唐代开元年间编纂的《唐六典》在门下省起居郎一官之下注其设官沿革,对魏晋南朝的起居制度语焉不详,只是略述著作修国史之制充数,而北魏及北齐以集书省领起居注,有专门的起居令史,则是明确的。太和十八年,孝文帝下诏建立三年一考的考课之制,并且在朝堂会见五品以上官员,亲自复核他们的考课结果,加以黜陟,此事经过在《魏书》中留下不少记载,其中,有三位官员与集书省记注之任有关。《任城王澄传》载孝文帝对尉羽说“卿在集书,殊无忧存左史之事”,对卢渊说“卿在集书,虽非高功,为一省文学之士,尝不以左史在意,如此之咎,罪无所归”,对集书省领导散骑常侍元景说“卿等自任集书,合省逋堕,致使王言遗滞,起居不修,如此之咎,责在于卿”,三个人都被免官夺禄。“左史”即指记言,不以左史之事在意与“王言遗滞,起居不修”的意思一样,可见随时“记录帝言及宾客酬对”的职能在这时已责任到位。不过集书省三位官员被免官夺禄不是很特别的现象,这次考课对其他官员的评定也都是以黜为主。今天在《魏书》里还留下了如此之多的孝文帝的言谈,可见集书省并非完全无所事事,而且在此后大概更加奋力地记录了皇帝的言行。

孝文帝不遗余力地推进北魏政权的华夏化,他把自己作为一面旗帜,又通过严密的修史制度使之进一步发扬光大。深谙华夏文化的史官记载孝文帝的这些言语与行动,顺理成章,这类原始记载也很适于安置在最终的纪传体官修史里。今天《魏书》中孝文宣武时期的重要大臣的传记,很大部分篇幅就是这些细致的对话记录撑起来的。而孝文帝作为带领“异族”实现“汉化”的杰出改革者、贤明君主的形象,也在后世深入人心。此外,宣武帝时修史的各项工作都继承着孝武帝时的创制平稳延续,《魏书》中也有不少宣武帝言行的记载,这里不再多说。

这样,北魏修史的黄金时代持续到尔朱氏登上历史舞台而中止。《山伟传》云:“綦俊及伟等谄说上党王天穆及尔朱世隆,以为国书正应代人修缉,不宜委之余人,是以俊、伟等更主大籍。守旧而已,初无述著。故自崔鸿死后,迄终伟身,二十许载,时事荡然,万不记一,后人执笔,无所凭据。”这个描述,似乎蕴藏着在山伟等代人之后掌修国史的官员的情绪。

北魏代人史官宇文忠之墓志

余论孝文宣武时期是北魏修史最平顺的时期,同一时期,也是北魏政权华夏化的高潮。与北魏在此前、此后修史的坎坷对比,修史与华夏政治文化的依存关系可以得到进一步证明。

在綦俊、山伟等代人以前,北魏历代主掌修史者有邓渊、崔浩、高允、李彪、崔光,他们都是汉族士人的领袖。《邓渊传》说他“明解制度,多识旧事,与尚书崔玄伯参定朝仪、律令、音乐,及军国文记诏策,多渊所为”;崔浩、高允、李彪、崔光在各自时代的政治地位,更不待言。这和汉晋南朝的情况很不一样。在《史通·史官建置》《古今正史》两篇记载的汉晋南朝史官,很少有在政治上地位极为重要的,尽管其中也有卢植、杨彪这样的人物,但他们参与续修《东观汉记》,还是在早年为议郎之时。修史任务繁重,却非机务急要,因此政权的核心人物难以也无需深度参与其事。而北魏修史者都是重要的汉臣,应是由于修史与华夏政治文化的一体性。北魏前期有着北族与华夏二元的政治体制,作为华夏政治文化的一环,修史交给汉人官员中最重要的人,但整个汉人官员群体在北魏政权中的重要性还远不及后来。随着北魏政权在中原的统治日益深入,其政治体制的华夏化逐步进展,汉人官员的地位也越来越重要。例如在崔浩案发后,太武帝召高允与崔浩对质,问高允“《国书》皆崔浩作不?”高允回答说:“《太祖记》,前著作郎邓渊所撰。《先帝记》及《今记》,臣与浩同作。然浩综务处多,总裁而已。至于注疏,臣多于浩。”崔浩的政治地位在北魏前期的汉人官员中属于罕见,但也要参与修史的具体事务。邓渊、高允则可以作为作者为史书负责。到迁都洛阳以后,李彪曾在给宣武帝的上表中提到当时宰臣崔光修史“虽不移任,然侍官两兼,故载述致阙”,《崔鸿传》也记载崔光修魏史,“徒有卷目,初未考正,阙略尤多,每云此史会非我世所成,但须记录时事,以待后人”。崔光总领史事时,集书省集注起居之制早已建立,“记录时事”的工作不大需要他亲自过问。显然,迁洛以后政治体制转型,汉人官员真正进入政权核心后,重臣修史的困难就显现出来。不过,经过几代汉士领袖修史的惯例,修史已经成为一件重要而光荣的任务。北朝后期出现了大臣监修国史的制度,并为隋唐以后历代所继承,大概就是在这种变化了的修史观念与政治运作规律之间寻求平衡的结果。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073